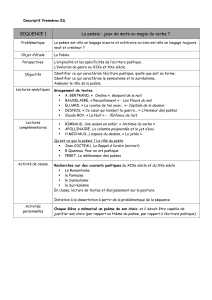

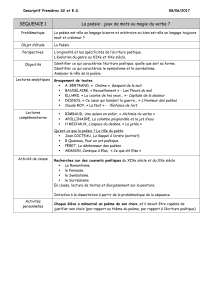

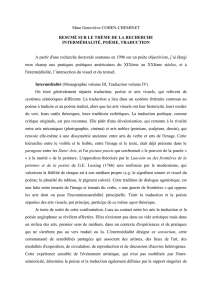

Format PDF - Noesis

Noesis

7 | 2004

La philosophie du XXe siècle et le défi poétique

De l’athéisme poétique aujourd’hui

(Contingence, ironie et lyrisme)

Jean-Claude Pinson

Édition électronique

URL : http://noesis.revues.org/34

ISSN : 1773-0228

Éditeur

Centre de recherche d'histoire des idées

Édition imprimée

Date de publication : 15 mars 2004

ISSN : 1275-7691

Référence électronique

Jean-Claude Pinson, « De l’athéisme poétique aujourd’hui », Noesis [En ligne], 7 | 2004, mis en ligne le

15 mai 2005, consulté le 04 octobre 2016. URL : http://noesis.revues.org/34

Ce document a été généré automatiquement le 4 octobre 2016.

© Tous droits réservés

De l’athéisme poétique aujourd’hui

(Contingence, ironie et lyrisme)

Jean-Claude Pinson

NOTE DE L’ÉDITEUR

Cet article a fait l’objet d’une publication antérieure, constituant un chapitre du livre

Sentimentale et Naïve, Nouveaux essais sur la poésie contemporaine (Seyssel, Champ Vallon,

2002). J’ai tenu compte, dans les notes, de la nouvelle traduction du Zibaldone de Leopardi

procurée récemment aux éditions Allia par Bertrand Schefer.

Dieu est mort ; mais tels sont les hommes qu’il y

aura peut-être encore

pendant des millénaires des cavernes dans

lesquelles on montrera son ombre...

Et nous..., il faut encore que nous vainquions son

ombre.

Nietzsche, Le Gai savoir, § 108.

1 Philosophie et poésie en Occident, sœurs jumelles et rivales dès l’origine, ont longtemps

partagé un même « instinct de ciel », un même désir d’absolu, de transcendance, de

supérieure musique. Pour l’une, ce désir a nom métaphysique. Pour l’autre, il prend la

forme du lyrisme, nom moderne pour l’idée de style « élevé » ou « inspiré ». Deux

modalités d’une même postulation, dont on ne peut se défaire comme on se débarrasse

d’une simple opinion, parce qu’aussi désœuvré, dépourvu de point d’appui et d’horizon,

que soit aujourd’hui ce désir, il demeure au moins comme élan intransitif.

2 Il semble pourtant qu’aux dix-neuvième et vingtième siècles, philosophie et poésie, au

regard de cette question de « ciel », aient connu des destins différents. La première, pour

l’essentiel, après avoir déboulonné le Dieu de la raison, n’a cessé, selon des modalités très

variées, d’approfondir son travail de déconstruction de la métaphysique. La seconde au

contraire, à partir des Romantiques de Iéna, s’est souvent vue reconnaître une aptitude

De l’athéisme poétique aujourd’hui

Noesis, 7 | 2005

1

spéciale à paître dans les alpages de l’Absolu. Elle s’est vue investie de la mission de

veiller sur l’Être même, mission qui faisait d’elle un substitut de la métaphysique défunte.

Si bien que la philosophie, pour se soustraire au positivisme et demeurer éveillée à une

pensée de ce qui vient excéder l’objectivité, a souvent choisi d’emboîter le pas au poème.

3 Toutefois (j’ouvre ici une parenthèse), il n’est pas impossible qu’il y ait eu là comme un

malentendu, négligeant par trop la différence des opérations linguistiques engagées par

l’une et par l’autre. La philosophie (une certaine philosophie romantique et post-

romantique) a cherché du côté de la poésie ce qu’elle ne pouvait y trouver qu’au prix

d’une vision fantasmée du poème1. Car si persiste le désir d’absolu de la poésie, il ne vise

pas (ou plus) l’Idée ou quelque Donation originaire, sauf à réduire ce désir à un signifié

programmatique qui n’est pas exactement l’affaire du poème. Dans ses opérations de

langage effectives, le poème vise plutôt ce qu’il est justement dans l’habitus même de la

philosophie de délaisser. Disons, pour faire vite, que la philosophie, sacrifiant la

contingence du sensible, cherche, au moyen du concept, le nécessaire et l’a priori, le vrai

en tant qu’il est susceptible de s’énoncer sous une forme universelle, ou encore le

primordial censé transir toute réalité. La poésie, au contraire, en son désir de présence

sensible, se tourne vers les réalités contingentes du monde, pour tenter – tâche

impossible – de les nommer avant que les mots (les concepts) n’en aient effacé les

couleurs vives. Le désir de présence, d’une présence « apothéosée » comme dirait

Baudelaire, se manifeste d’abord dans le poème comme désir de toucher, de rendre les

mots contigus aux choses, de les unir bord à bord2. Aussi la poésie, art du sens (Hegel),

mais d’un sens plus « tactile », plus « froissé », qu’idéel, critique-t-elle la philosophie, à

ses yeux trop pressée de s’enclore dans l’ordre conceptuel des raisons qu’elle construit.

Elle lui reproche de trop vite sacrifier, pour les besoins de thèses et systèmes (où pourrait

paraître, enfin sommé, récapitulé, quelque signifié transcendantal), la part fuyante,

nocturne et bigarrée d’un réel infiniment divers, que les mots, parce qu’ils sont tournés

vers l’universel, ne parviennent pas à éclairer. Tel est le sens, en tout cas, de la critique

qu’adresse Yves Bonnefoy à la philosophie de Hegel (et par-delà à la philosophie tout

entière).

4 Quoi qu’il en soit, après la « mort de Dieu », c’est bien la poésie

5 (la poésie et non le roman, notons-le) qui sert d’asile, au vingtième siècle (et d’abord au

dix-neuvième), à cette demande de divin dont a pu se nourrir la nostalgie métaphysique

qui sourdement continue de hanter la philosophie. Au désenchantement du monde

moderne et de la philosophie elle-même, la poésie a pu sembler pouvoir offrir la bouée de

secours de son propre Dieu. Qu’il suffise ici de rappeler le philosophème de Heidegger :

seul un Dieu – et il ne peut être que celui des poètes – pourrait désormais nous sauver.

6 Dans un texte récent, Alain Badiou a proposé une définition du type de rapport spécifique

qu’implique ce « Dieu des poètes », qui n’est ni le Dieu vivant des religions chrétiennes, ni

le Dieu-géomètre des philosophies classiques. Ni mort avec la foi comme le premier, ni

invalidé par la critique de la métaphysique comme le second, il s’est simplement retiré et

doit un jour faire retour. La tâche propre du poète, selon la lecture de Heidegger que fait

Alain Badiou, est alors de porter dans la langue la pensée de ce retrait et « de concevoir le

problème de son retour comme une incise ouverte dans ce dont la pensée est capable3 » .

Le rapport au Dieu poétique n’est donc ni un rapport de deuil, comme celui qu’implique le

Dieu mort des religions, ni un rapport critique, comme celui qui convient au Dieu-

Principe des métaphysiques, mais un rapport, au sens propre, nostalgique, rapport où

De l’athéisme poétique aujourd’hui

Noesis, 7 | 2005

2

s’envisage, dans la mélancolie, les chances d’un réenchantement du monde et d’un retour

du divin.

7 On reconnaît là, sans difficulté, toute la thématique romantique du kommende Gott, du

« Dieu à venir ». Que ce Dieu poétique soit encore un ressort décisif de quelques-unes des

poétiques majeures de notre temps, c’est ce que tendrait à démontrer sans doute l’œuvre

d’Yves Bonnefoy, auquel manifestement pense Badiou, même si jamais il ne le nomme.

8 L’auteur de Douve, pourtant, se déclare « athée » et sa poétique de la « présence », insiste,

contre la tentation de l’« excarnation », sur la considération de l’existence en sa

contingence. Mais l’horizon cosmo-théologique demeure : l’épiphanie de la présence est

ouverture à l’Un. Elle réfracte une lumière de « l’indéfait du monde » où peut se

redéployer le tissu invisible des correspondances par quoi le chaos du vécu est susceptible

de retrouver le sens secret d’une harmonie, d’un cosmos qu’il s’agirait par la poésie de

sauver de l’oubli, gardant la chance qu’il puisse un jour renaître, malgré les déchirures

qu’y a inscrites le nihilisme de l’ironie moderne.

9 L’athéisme d’Yves Bonnefoy n’est donc pas sans reste et le poète continue d’inscrire son

geste en direction d’un « Dieu qui n’est pas, mais qui sauve le don4 » ; « Dieu à naître qui

n’est personne, ne sera rien, brillant pourtant là-bas sur le toit transfiguré d’une grange,

ici dans quelques mots rédimés5 ». Dieu négatif donc, et comme tel proche sans doute du

Dieu-néant de la mystique apophatique6. Mais surtout Dieu plus « pratique » que

théorique – Dieu « poéthique », car indissociable de l’action (quelque restreinte soit-elle)

du poème gardant ouvert un autre horizon.

10 L’« athéisme contemporain » consistera au contraire, selon Alain Badiou, à en finir avec

ce « mouvement qui confie la relève du Dieu de la religion et du Dieu métaphysique au

Dieu du poème7 » . C’est lui, cet athéisme, qui est désormais « devant nous, comme une

tâche de la pensée ». Tâche aussi de la poésie – et d’autant plus qu’elle est l’abri où s’est

réfugiée la pulsion religieuse (unitive) de la pensée. D’où l’affirmation que « l’impératif du

poème est aujourd’hui de conquérir son propre athéisme, et donc de détruire de

l’intérieur des puissances de la langue la phraséologie nostalgique, la posture de la

promesse, ou la destination prophétique de l’Ouvert. Le poème n’a pas à être le gardien

mélancolique de la finitude, ni la découpe d’une mystique du silence, ni l’occupation d’un

improbable seuil8 ».

11 Cette conquête, qui est aussi bien la mise à mort par la poésie de son propre Dieu, est une

entreprise à laquelle, Badiou en convient volontiers, maints poètes s’emploient depuis au

moins le début du siècle. Dans la poésie contemporaine, elle me semble lisible selon deux

lignes de forces au moins. D’une part, dans la descendance du Baudelaire, balzacien, du

Spleen de Paris, comme inscription du poème dans l’horizon sans transcendance d’une

prose qui est intrinsèquement affirmation de la contingence radicale de toutes choses9.

D’autre part, dans la descendance du « matérialisme poétique » de Francis Ponge, comme

recherche d’un degré maximal de « littéralité ». Et souvent, dans quelques-unes des

œuvres aujourd’hui les plus intéressantes, ces deux lignes s’entrecroisent et se mêlent.

12 Cependant, cette conquête ne risque-t-elle pas d’être aussi synonyme d’une perte ? Ne

faut-il pas ici s’inquiéter, avec George Steiner, de ce que « lorsque la présence de Dieu est

devenue une supposition intenable, et lorsque Son absence ne représente plus un poids

que l’on ressent de manière bouleversante, certaines dimensions de la pensée et de la

créativité ne peuvent plus être atteintes10 » ? En d’autres termes, le risque de l’athéisme

poétique, effaçant le Dieu des poètes (c’est-à-dire un Dieu absent mais cependant

De l’athéisme poétique aujourd’hui

Noesis, 7 | 2005

3

continuant de peser sur le déploiement de la parole poétique), n’est-il pas de mettre fin,

en même temps qu’à l’illusion théologico-poétique, à la poésie comme « Grand Art » –

c’est-à-dire comme lyrisme, « haut » lyrisme ?

13 Car si le renoncement au Dieu poétique signifie aussi la mise à mal, dans le poème, de

toute cette opération d’apothéose en quoi, selon Baudelaire, consiste le lyrisme, ne s’en

déduit-il pas, pour la poésie moderne, une nécessaire aphonie, l’invalidation de toute

forme de « chant » et de voix lyrique ? La figure de Baudelaire devenu à Bruxelles

aphasique serait ainsi emblématique du destin obligé de la poésie (et plus généralement

de l’art). La césure de toute nostalgie du divin et de tout « appel en direction de ce qui

manque » impliquerait que l’art n’aurait aujourd’hui d’autre issue que dans ce qu’Adorno

nommait « l’extrémisme esthétique ». Il serait la seule « légitimation de l’art11 » – une

légitimation déceptive, aporétique, où le « Grand Art » ne pourrait que faire l’épreuve de

sa propre impossibilité (ou du moins ne pourrait s’assurer de lui-même qu’en se

renonçant). À l’époque de la modernité négative, la poésie n’aurait d’autre issue que

d’expérimenter sans fin la déconstruction « grammatique » du lyrisme.

14 En effet, le poète « athée », parce qu’il a renoncé à toute croyance romantique en un

prétendu pouvoir de la poésie à parler la langue des dieux ou des prophètes et à pouvoir

ainsi s’approcher davantage que les autres langages de la réalité vraie, n’est-il pas d’abord

un déconstructeur, un ironiste ? Un ironiste « linguistique » : c’est à même la langue qu’il

met en crise toutes les opérations verbales par lesquelles menace sans cesse de s’insinuer

dans les mots l’illusion théologico-poétique.

15 Mais s’il est ironiste jusqu’au bout, s’il est aussi (et comment peut-il ne pas l’être ?) un

ironiste « métalinguistique », un ironiste « philosophe », il ne peut pas ne pas « passe(r)

son temps, comme dit Rorty, à s’inquiéter de la possibilité qu’on l’ait [lui poète moderne]

initié dans la mauvaise tribu, qu’on lui ait appris à jouer le mauvais jeu de langage12 ». Il

ne peut pas ne pas s’interroger sur la contingence de tout langage et surtout il ne peut

sans barguigner faire crédit, sauf à tomber dans quelque illusion « linguistique », à la

croyance compensatoire qui dit, quand rien d’autre ne peut plus l’être, que la langue

seule est « salut13 » . Il se doit donc de renoncer, en même temps qu’à l’illusion théologico-

poétique, à l’idolâtrie « grammatique ».

16 Mais puisqu’il est poète – et pas seulement ironiste –, on suppose qu’il a à cœur la

recherche d’une intensité autre dans le langage. Ce pourquoi il ne peut être indifférent à

la question du lyrisme, entendu comme mouvement où se cherche dans le poème une

parole pleinement en acte, capable de se « hausser » jusqu’au « chant ».

17 Il demandera donc (première question) si n’est pas malgré tout possible quelque chose

comme un lyrisme qui ne soit pas théologicolyrique – i.e. un lyrisme qui, « ineffaçant »,

comme dit Michel Deguy, les « théologèmes défunts », puisse conserver l’élan de

l’opération « apothéosante », alors même qu’il a déposé le terme de l’« apothéose »,

renoncé à se tourner vers le focus imaginarius du Dieu poétique.

18 Il s’enquerra ensuite (seconde question) de déterminer, si la réponse est positive, comment

un tel lyrisme athée peut être possible; comment il peut être « césuré » sans du même

coup censurer toute mise en branle de ce « style élevé » par quoi il se définit. Ou encore :

comment, pour reprendre les termes de Hölderlin, la « sobriété junonienne », succédant

au « feu du ciel », peut être encore synonyme de lyrisme.

19 Qu’un lyrisme profane, un lyrisme athéologique soit possible, qu’il ne soit pas un cercle

carré, c’est évidemment d’abord au poème contemporain d’en administrer, par l’exemple

De l’athéisme poétique aujourd’hui

Noesis, 7 | 2005

4

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%