Médecine et sciences humaines.

1

Médecine et sciences humaines.

Sciences humaines en médecine: formation et

collaboration

Colloque de printemps de l’Académie suisse des sciences

humaines et sociales

Lausanne, 4 et 5 mai 2006

2

Cette publication a été réalisée avec l’aide de:

Diese Publikation entstand unter Mithilfe von:

Nadja Birbaumer

Gabriela Indermühle

Delphine Quadri

Martine Stoffel

© 2006 Schweizerische Akademie der Geistes- und

Sozialwissenschaften, Hirschengraben 11,

Postfach 8160, 3001 Bern

Tel. 031 313 14 40, Fax 031 313 14 50

sagw@sagw.ch

http://www.sagw.ch

ISBN 3-907835-54-9

3

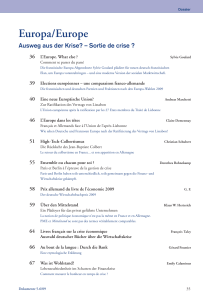

Table des matières

Introduction

Anne-Claude Berthoud 5

Etat des lieux

L’enseignement des sciences humaines

et sociales en médecine: éléments pour

un panorama de la situation en France

Christian Bonah 9

Aspects institutionnels des sciences

humaines en médecine

Comment faire de la place pour les sciences

humaines en medecine? Expérience genevoise

Charles Bader 21

Sciences humaines, fondamentales en médecine

Fred Bosman 29

Expériences de l’interdisciplinarité:

enjeux épistémologiques

Production et usage des sciences

humaines en médecine

Vincent Barras 39

La médecine à l’épreuve du social

Ilario Rossi 47

4

Les sciences humaines au coeur de

la relation clinique et thérapeutique

Face à la fragmentation des savoirs

et des pratiques: l’apport de

l’anthropologie clinique

Nicolas Duruz 57

Das Arzt-Patienten-Verhältnis im Wandel

Peter Stulz 65

Les sciences humaines et les enjeux

contemporains de la santé

Understanding «access» to appropriate health

care: An anthropological view from

international health

Brigit Obrist 73

Perspectives et mise en oeuvre

Les sciences humaines au coeur de

la relation clinique et thérapeutique

Lazare Benaroyo 83

Les sciences humaines et les enjeux

contemporains de la santé

Raymond Massé 93

Biographies

Les auteurs 107

L’ASSH en bref 114

L’ASSM en bref 115

5

Introduction

Anne-Claude Berthoud

Le colloque de printemps «Médecine et sciences humaines.

Sciences humaines en médecine: formation et collaboration»,

organisé conjointement par l’Académie suisse des sciences

humaines (ASSH) et sociales et l’Académie suisse des sci-

ences médicales (ASSM), s’inscrit dans la continuité directe

du colloque d’automne 2004 «La médecine comme science

culturelle – les sciences culturelles de la médecine», qui a

posé un premier jalon vers un nouveau type de dialogue et

de collaboration entre ces deux champs scientifiques. Deux

champs scientifiques particulièrement sensibles et concernés

par les mutations profondes qui touchent notre société et les

nouvelles questions qui en émergent, et auxquelles nos deux

académies voudraient ici apporter une contribution originale,

sous le signe d’une nouvelle connivence au sein de la science,

pour engager un nouveau type de partenariat avec la société

et le monde de l’éducation, et de la formation universitaire en

particulier. Une façon pour nous de rendre hommage au nou-

veau pacte signé le 6 juillet 2006, visant à mieux définir la

place des Académies suisses des sciences au sein du champ de

la science et de la société. Un pacte qui invite les institutions

scientifiques à répondre à l’exigence ô combien paradoxale

de devoir s’adapter à l’évolution du contexte tout en restant

visionnaire. Des questions que les Académies doivent prendre

à bras le corps, en se situant tout à la fois avant, dans et après

le processus de recherche. «Avant» pour en saisir l’émergence,

«dans» pour l’accompagner, «après» pour en favoriser la

transmission.

Il n’est certainement pas un hasard que ce soit les Acadé-

mies de médecine et des sciences de l’homme qui en ouvrent la

voie. La médecine qui a institué la maladie comme objet de sci-

ence et d’applications technologiques les plus sophistiquées et

qui tente aujourd’hui d’en restaurer la dimension humaine, en

considérant le malade comme sujet de la prise en charge théra-

peutique, comme acteur social, avec les représentations qui y

sont associées, comme interlocuteur dans une nouvelle forme

de communication médecin-patient. Une façon de prêter à la

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

1

/

117

100%