L adolescence, un cap à risque ?

L’

adolescence figure sur la liste des facteurs de risque

de l’asthme aigu grave (AAG) et sur celle de l’asthme

sévère. C’est en effet la période du déni des maladies

que le patient aura développé pendant l’enfance avec, comme corol-

laire, l’abandon des traitements de fond. C’est aussi la période

de nombreuses prises de risque : consommation de tabac, de

drogues, d’alcool, etc. L’augmentation importante de la fréquence

des allergies alimentaires est aussi à l’origine d’un risque nouveau,

puisqu’il est maintenant bien établi qu’un AAG doit motiver la

recherche d’une allergie alimentaire méconnue et que, inversement,

un patient asthmatique atteint d’allergie alimentaire doit faire l’objet

d’une attention toute particulière. Mais le tableau est-il si noir ?

Faut-il exercer une “pression” thérapeutique (et donc psycholo-

gique) sur l’adolescent asthmatique, au risque d’obtenir l’inverse

de l’effet recherché ? L’objectif de cette revue est de cibler les

adolescents à risque pour mieux permettre aux autres de vivre

sans contraintes inutiles.

QU’EST-CE QUE L’ADOLESCENCE ?

L’adolescence est cette période plus ou moins longue de la vie

(on dit qu’il y a des “adolescents attardés” !) située entre la

puberté et l’âge adulte. Résultant d’interactions hormonales com-

plexes, la puberté est un cap important en termes de maturation

physique et psychologique.

L’âge d’état civil n’est pour rien dans le déclenchement de la

puberté. Celle-ci se produit lorsque l’âge osseux atteint 11 ans chez

la fille et 13 ans chez le garçon. En termes de maturation physio-

logique, c’est en effet l’âge osseux qui reflète l’âge “réel” de l’enfant.

On le mesure simplement en effectuant une radiographie du poi-

gnet et de la main gauches, que l’on compare aux abaques radio-

logiques de l’atlas de Greulich et Pyle : l’âge osseux est de 11 ans

chez la fille et de 13 ans chez le garçon quand l’os sésamoïde du

pouce apparaît. Cet atlas indique également les différents stades

pubertaires selon le volume des seins (S1 à S5), l’aspect du bour-

geon mammaire (B1 à B5), le volume testiculaire (G1 à G5), la

topographie et l’abondance des poils pubiens (P1 à P5).

L’importance du phénomène pubertaire est illustrée par quelques

chiffres. La croissance pubertaire contribue pour 18 % à la taille

de l’individu (1). Le gain statural pubertaire, variable selon l’âge

L’adolescence, un cap à risque ?

Adolescence, a risky age?

●

G. Dutau*

* Toulouse.

Résumé : L’adolescence figure sur la liste des facteurs de risque de l’asthme aigu grave et sur celle de l’asthme sévère. En effet,

l’adolescence est une période difficile durant laquelle les mutations morphologiques et psychologiques de l’individu peuvent retentir

sur l’asthme. Tous les adolescents asthmatiques ne sont pas exposés aux mêmes risques. Les troubles psychologiques, les diffi-

cultés familiales et socio-économiques, le tabagisme, l’atopie et l’exposition aux allergènes, les allergies alimentaires constituent

les principaux facteurs de déséquilibre de l’asthme. Moins de 20 % des enfants asthmatiques garderont un asthme actif à l’ado-

lescence. C’est sur cette population dûment identifiée qu’il convient de concentrer nos efforts pour assurer un meilleur contrôle

de l’asthme.

Mots-clés : Asthme - Adolescence - Asthme aigu grave - Asthme sévère.

Summary: The period of adolescence appears on the list of risk factors for acute and severe asthma. Indeed, adolescence is a

difficult period when morphological as well as psychological changes in the individual can have an effect on asthma. All asthmatic

teenagers are not exposed to the same risks. Psychological problems, family and socioeconomic difficulties, heavy smoking, aller-

gies, exposure to allergens and food allergies make up the principal destabilizing factors for asthma. Less than 20% of asth-

matic children will carry an active asthma into adolescence. It is on this specifically identified population that we must concen-

trate our efforts to assure a better controlling mechanism for asthma.

Keywords: Asthma - Adolescence - Acute asthma - Severe asthma.

MISE AU POINT

230

La Lettre du Pneumologue - Volume VIII - no6 - novembre-décembre 2005

de déclenchement de la puberté, est en moyenne de 28 cm chez le

garçon et de 25 cm chez la fille (2). La différence de taille entre

les hommes et les femmes à l’âge adulte, en moyenne de 13 cm,

est due au fait que le pic de croissance pubertaire est plus précoce

et moins ample chez les filles que chez les garçons (1). La “pré-

adolescence”, concept relativement récent depuis que la société

a valorisé l’enfant, constitue un “phénomène de civilisation” sous-

tendu autant par des mécanismes physiologiques que par des consi-

dérations de “marketing”.

L’ADOLESCENCE, FACTEUR DE RISQUE D’ASTHME GRAVE

Les études qui analysent les facteurs de risque d’AAG

mettent en exergue l’adolescence

Martin et al. (3) ont analysé 30 cas d’AAG survenus chez des

patients âgés de moins de 15 ans (17 garçons et 13 filles). La majo-

rité (17 enfants, soit 57 %) avait entre 12 et 15 ans. Leurs princi-

pales caractéristiques étaient les suivantes : tous sauf un avaient un

asthme modéré à sévère en période intercritique (grade 3 ou 4 du

GINA) ; un sur deux était réveillé chaque nuit ; 79 % avaient une

activité physique limitée ; 25 % avaient été admis en unité de

soins intensifs et 70 % avaient été hospitalisés au cours de l’année

précédente ; 80 % des patients et de leur entourage minimisaient

la maladie, et des facteurs psychosociaux étaient présents dans

73 % des cas. L’épisode d’AAG aurait pu être évité dans une large

mesure si ces facteurs de risque avaient été identifiés et prévenus

par un traitement de fond correct, supposant une bonne éducation

de l’enfant et de sa famille (3).

Plusieurs auteurs ont précisé depuis longtemps

les facteurs de risque de l’AAG et de l’asthme sévère

Le profil des adolescents à risque de développer un AAG les expo-

sant à un décès ainsi que les symptômes prémonitoires de l’AAG

ont été précisés par plusieurs auteurs (4-6). Âgés en moyenne de

13 ans, ce sont plus souvent des garçons que des filles (sex-ratio :

2,5), atteints d’asthme persistant sévère, mais aussi de “brittle

asthma”. En règle générale, ils ont déjà été hospitalisés en unité

de soins intensifs, présentent des troubles psychologiques, et sont

issus de milieux socio-économiques défavorisés (4-6).

Selon Kaliner (7), les décès par asthme constituent un problème

autant social que médical. Aux États-Unis, au début des années

1990, le risque de décès par asthme était trois fois plus élevé chez

les adolescents asthmatiques noirs que chez les blancs (3 pour

100 000 versus 1 pour 100 000 habitants). Ce risque était encore

plus élevé chez les enfants noirs de moins de 15 ans vivant en

milieu urbain (7). Cette différence, liée à un niveau socio-écono-

mique défavorisé, a été confirmée par d’autres études plus récentes

(encadré).

L’adolescence est aussi la période où débutent les addictions

(tabac) et où s’extériorisent des troubles psychologiques, fac-

teurs également associés à la gravité et à la sévérité de l’asthme.

L’asthme est aggravé à tout âge par le tabagisme, passif ou actif.

Le tabagisme actif débute souvent à l’adolescence, précédé par

une phase d’initiation (à la préadolescence), puis d’acquisition

(le fumeur occasionnel devient régulier) et enfin de maintien, où

l’habitude est devenue un besoin (8).

Au cours de l’étude EGEA (Epidemiological Study on the Gene-

tics and Environment of Asthma, Bronchial Responsiveness and

Atopy), si le tabagisme ne semble pas capable d’induire de novo

un asthme, en revanche, la comparaison entre les asthmatiques

fumeurs habituels, les ex-fumeurs et les non-fumeurs montre que

le tabagisme est associé à une plus grande sévérité de la maladie,

laquelle se traduit alors par des symptômes plus nombreux, des

exacerbations plus fréquentes et un score de sévérité plus élevé

(9). Dans cette étude, les asthmatiques fumeurs ont eu davantage

d’épisodes de gêne respiratoire au cours de l’année écoulée (OR :

5,30 [IC95 : 1,82-15,84]), mais ils ne semblent pas modifier pour

autant leurs habitudes tabagiques : la prévalence du tabagisme

ancien et celle du tabagisme actuel sont identiques chez les adultes

asthmatiques et les adultes non asthmatiques (10).

Plusieurs études suggèrent que le tabagisme réduit la réponse aux

corticoïdes inhalés (11, 12). Chalmers et al. (12), traitant par 1 000 µg

de propionate de fluticasone 38 adultes asthmatiques (17 fumeurs

et 21 non-fumeurs) qui n’avaient jamais pris de corticoïdes inha-

lés, ont observé une augmentation plus importante du débit expi-

ratoire de pointe (DEP) matinal chez les non-fumeurs que chez les

fumeurs (27 l/mn versus –5 l/mn ; p = 0,001). Cet effet inhibiteur

Encadré. La prévalence et la sévérité de l’asthme dans les milieux

défavorisés.

Fréquence : Une étude a porté sur 14 244 asthmatiques de moins de 18 ans,

avec comme objectif principal de préciser le rôle de l’ethnie et des conditions

socio-économiques en se fondant sur le FPL (Federal Poverty Level) (1).

La fréquence de l’asthme est significativement plus élevée dans les milieux

défavorisés “non hispaniques noirs” (13,6 %) que dans les milieux “non his-

paniques blancs” (11,2 % ; p < 0,01). En revanche, elle est identique chez les

enfants “hispaniques” (10,1 %) et chez les enfants “non hispaniques blancs”

(11,2 %). L’explication est fournie par le faible niveau de vie des familles

des enfants non hispaniques noirs, qui avaient moins de la moitié du revenu

fédéral. Par ailleurs, la fréquence de l’asthme était la même chez les enfants

noirs ou blancs dont les familles avaient des ressources plus importantes (1).

Sévérité : Une autre étude (2) fondée sur les programmes d’assurance Medi-

caid dans trois États des Étas-Unis (Californie, Washington, Massachusetts)

montre que l’asthme est plus sévère chez les Noirs américains et les Latino-

Américains que chez les Blancs américains. Cette gravité était évaluée par

un score clinique (plus bas), le nombre de jours d’absentéisme scolaire

(plus élevé), et par le pourcentage d’asthmes persistants : 72 % (Noirs),

59 % (Latino-Américains), 66 % (Blancs) (p < 0,001). Après ajustement

des autres variables, la sévérité de l’asthme était corrélée à : des ressources

plus faibles (8,5 points plus bas pour un revenu inférieur à 20 000 dollars/an,

et 5,6 points plus bas pour un revenu compris entre 20 001 et 40 000 dol-

lars/an) ; une famille nombreuse ; une surface habitable réduite (2). Ces diffé-

rences sont attribuées à une mauvaise utilisation des mesures préventives du

programme Medicaid. À titre d’exemple, les Noirs et les Latino-Américains

utilisent moins les anti-inflammatoires que les Blancs (p < 0,004) et, corré-

lativement, ils utilisent plus les ß2-mimétiques de courte durée d’action

(p < 0,001) (2).

R

ÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Smith LA, Hatcher-Ross JL, Wertheimer R, Kahn RS. Rethinking race/ethni-

city, income, and childhood asthma: racial/ethnic disparities concentrated

among the very poor. Public Health Rep 2005;120:109-16.

2. Lieu TA, Lozano P, Finkelstein JA et al. Racial/ethnic variation in asthma

status and management practices among children in managed medicaid. Pedia-

trics 2002;109:857-65.

231

La Lettre du Pneumologue - Volume VIII - no6 - novembre-décembre 2005

du tabac sur l’action des corticoïdes inhalés serait lié à plusieurs

mécanismes, en particulier une inflammation bronchique accrue

et une modification de la proportion des récepteurs cellulaires

aux corticoïdes αet ß (13).

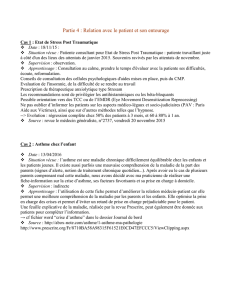

De très nombreuses études insistent depuis longtemps sur l’asso-

ciation des troubles psychologiques à l’AAG et/ou à l’asthme

sévère (4-7). La nature de ces symptômes est variable : déni de

la maladie, difficultés des relations avec les parents, dépression,

accès de panique, etc. Ils sont aggravés par les difficultés socio-

économiques.

Le manque d’agressivité a longtemps été considéré comme un

trait typique du comportement de l’asthmatique. Toutefois, ce trait

serait d’un autre temps, comme l’a montré l’étude épidémiologique

d’Annesi-Maesano et al. (14), qui a porté sur 12 466 adolescents

scolarisés dans le cycle secondaire. Après ajustement des facteurs

de confusion (sexe, origine ethnique, catégorie socioprofession-

nelle du père, zone de résidence, type d’école), les enfants ayant

eu des crises d’asthme dans les 12 derniers mois (soit 4 % de

l’effectif) avaient un risque accru de conduites violentes, avec des

odds-ratios ajustés situés entre 1,26 et 1,87. Les formes de violence

détectées, agies et subies, étaient : avoir des accès de violence, crier

fort, frapper, racketter, etc. (14). L’idée, admise jusqu’à présent,

d’une inhibition de l’agressivité chez l’adolescent asthmatique est

probablement à abandonner (15), mais les comportements sociaux

ont également changé…

Quoi qu’il en soit, ces différents troubles psychologiques sont de

nature à rendre le contrôle de l’asthme plus difficile et à diminuer

la qualité de vie. Lavoie et al. (16)ont soumis 406 patients consé-

cutifs à des questionnaires visant à estimer le contrôle de leur

asthme (Asthma Control Questionnaire [ACQ] et Asthma Qua-

lity of Life Questionnaire [AQLQ]). Trente-quatre pour cent avaient

une ou plusieurs anomalies psychologiques : dépression majeure

(15 %), dépression mineure (5 %), dysthymie (4 %), attaques de

panique (12 %), anxiété (5 %), phobies (4 %). Les patients atteints

d’asthme et de troubles psychologiques, comparés à ceux qui

étaient uniquement porteurs d’un asthme, avaient des scores ACQ

et AQLQ plus altérés et utilisaient davantage de ß2-agonistes de

secours, indépendamment de l’âge, du sexe et de la sévérité de

leur asthme (16).

MAIS LA MAJORITÉ DES ADOLESCENTS NE SONT PAS

ATTEINTS D’ASTHME SÉVÈRE… LOIN S’EN FAUT !

Plusieurs études citées par Stirling et Chung (17) estiment que

20 % des asthmatiques, ceux qui sont atteints des cas les plus

sévères, sont responsables de 80 % des dépenses de santé pour

cette affection.

L’étude de Godard et al. (18) montre une relation étroite entre les

coûts induits par l’asthme et la sévérité de l’affection. Pour Anto-

nicelli et al. (19), le coût moyen annuel par patient est estimé à

1260 euros, mais il varie avec la sévérité de l’asthme : 720 euros

pour l’asthme épisodique, 1 045 euros pour l’asthme persistant

léger, 1 535 euros pour l’asthme persistant modéré et 3 328 euros

pour l’asthme persistant sévère. Le coût annuel moyen de l’asthme

persistant sévère est donc trois fois plus élevé que celui de l’asthme

persistant léger (19).

Quelques études de cohorte permettent, dans une certaine mesure,

de relativiser la sévérité de l’asthme à l’adolescence. En substance,

les asthmes sévères pendant l’enfance le restent à l’adolescence

et à l’âge adulte. Inversement, les asthmes légers ont toutes les

chances de le rester ou même de devenir intermittents (20). Les

risques de persistance de l’asthme à l’âge adulte sont l’atopie, le

tabagisme actif, et l’existence de sifflements chez le grand enfant

ou l’adolescent (20), ce qui doit nous inciter à une détection et à

un traitement précoces de l’asthme infantile, ainsi qu’à une pré-

vention des sensibilisations et des allergies.

La cohorte de Dunedin (Nouvelle-Zélande), constituée en 1972-

1973, a inclus 1 139 nouveau-nés (21). Avec un taux de participa-

tion élevé (91 %), elle bénéficie d’un recul de 26 ans, les enfants

ayant été revus à 3, 18, 21 et 26 ans. Globalement, les sifflements

ont persisté de 9 à 26 ans chez 89 individus, ce qui correspond à

14,5 % de l’effectif, davantage chez les femmes (16,6 %) que chez

les hommes (12,6 %). Les facteurs prédictifs de persistance et/ou

de rechute des sifflements étaient la sensibilisation aux acariens,

l’hyperréactivité bronchique, le sexe féminin, le tabagisme. Le

risque de rechute est également corrélé à un plus jeune âge de début

de l’asthme (21). Comme on pouvait s’y attendre, les résultats des

EFR sont plus altérés chez les individus atteints de sifflements

persistants.

On peut constater que l’asthme ne persiste que chez 15 à 20 % des

patients adolescents ou adultes jeunes qui ont eu de l’asthme pen-

dant leur enfance. Si ce constat ne doit pas nous conduire à un

optimisme béat, il est cependant de nature à relativiser le risque

d’asthme grave et/ou sévère à l’adolescence. L’important est

d’identifier les adolescents à risque et de concentrer les efforts

sur cette population.

ATTENTION CEPENDANT : L’ALLERGIE ALIMENTAIRE

PEUT ÊTRE ASSOCIÉE À L’ASTHME GRAVE

L’exposition aux allergènes alimentaires, quelles qu’en soient les

modalités (orale, cutanée ou inhalée), peut entraîner des symptômes

graves chez les asthmatiques. Il est reconnu que les symptômes

d’allergie alimentaire grave sont plus souvent le bronchospasme

(présent dans 80 % des anaphylaxies de grades III et IV) que le choc

anaphylactique (22). Si un bronchospasme sévère peut être observé

avec la plupart des aliments, les plus fréquemment en cause sont

l’arachide, les fruits à coque, les escargots, le sésame (23, 24).

Roberts et al. (25)ont effectué une étude cas-témoins sur 19 enfants

(13 garçons) admis en unité de soins intensifs pour AAG ayant

nécessité une ventilation artificielle, âgés en moyenne de 10 ans.

Ils furent comparés et appariés à 38 témoins (2 témoins par

patient) qui avaient présenté une exacerbation sans risque vital.

Les facteurs associés à une exacerbation menaçant le pronostic

vital furent : l’allergie alimentaire (OR : 8,58), le syndrome des

allergies multiples, défini par plus de trois allergies (OR : 4,42),

le début de l’asthme au cours de la première année (OR : 6,48),

les admissions fréquentes pour asthme (OR : 14,2) (25). D’autres

facteurs sont également impliqués, comme l’utilisation quotidienne

de corticoïdes inhalés, la sensibilisation aux poils de chien, la

sensibilisation à quatre allergènes ou plus. Après une analyse multi-

variée, les deux facteurs indépendants d’asthme à risque mortel

MISE AU POINT

232

La Lettre du Pneumologue - Volume VIII - no6 - novembre-décembre 2005

233

La Lettre du Pneumologue - Volume VIII - no6 - novembre-décembre 2005

demeurent l’allergie alimentaire (OR : 9,85) et les admissions

fréquentes pour asthme (OR : 5,89) (25).

Le drame de cette association entre allergie alimentaire et asthme

est que 90 % de ces patients se savaient atteints d’allergie alimen-

taire et que leur asthme était également connu, mais négligé ou

mal maîtrisé par le traitement de fond (23).

UNE DIFFICULTÉ : LA VARIATION TEMPORELLE

DES SYMPTÔMES DE L’ASTHME

Le suivi pendant 18 semaines de 85 adolescents et adultes atteints

d’asthme persistant modéré ou sévère à l’entrée dans l’étude a

montré que ces patients avaient vécu pendant 23 % du temps avec

un asthme léger intermittent ou persistant léger (26). Lorsque des

critères individuels furent appliqués, le pourcentage du temps

passé avec les critères d’asthme persistant modéré ou sévère a été

de 52 % d’après la valeur du DEP matinal, de 59 % d’après l’utili-

sation du ß2-stimulant de courte durée d’action et de 45 % d’après

les symptômes d’asthme (26). Il se confirme donc que l’asthme,

même modéré à sévère, est une affection très variable dans le temps.

Il y a un risque de sous-estimer la sévérité de l’asthme et, ainsi,

d’augmenter la morbidité, mais le risque inverse existe aussi, qui

serait de surestimer la sévérité de la maladie.

Ainsi, l’évaluation ponctuelle d’un asthmatique (importance des

symptômes, utilisation des ß2-stimulants de courte durée d’action,

EFR) ne permet pas toujours de le classer correctement. C’est

dire toute l’importance d’un suivi médical régulier.

CONCLUSION

L’adolescence est indiscutablement un cap pour l’asthmatique.

Les modifications morphologiques, comportementales et psycho-

logiques sont souvent brutales, ce qui peut retentir sur le cours

de la maladie asthmatique. L’adolescence est un facteur de risque

d’asthme grave et/ou sévère, mais ce risque affecte moins de

20 % des adolescents, population qu’il faut donc identifier. À

l’inverse, la majorité des enfants asthmatiques pourront passer sans

trop d’encombre le cap de l’adolescence, au moins sur le plan

respiratoire…

■

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.Colle M. Études cliniques de la croissance pubertaire : analyse et proposi-

tions. In : Rochiccioli P, Mariani R, Tauber M, eds. Actualité en endocrinolo-

gie pédiatrique. [Collection “Références en pédiatrie” dirigée par G. Dutau].

Paris : Elsevier, 2001:231-41.

2.Tanner JM, Whitehouse RH, Marubini E, Resele LF. The adolescent growth

spurt of boys and girls of the Haroenden Growth Study. Ann Hum Biol

1976;3:109-26.

3.Martin AJ, Campbell DA, Gluyas PA et al. Characteristics of near-fatal

asthma in childhood. Pediatr Pulmonol 1995;20:1-8.

4.Strunk RC, Mrazek DA. Deaths from asthma in childhood: can they be pre-

dicted? N Engl Reg Allergy Proc 1986;7:454-61.

5.Strunk RC. Identification of the fatality-prone subject with asthma. J Allergy

Clin Immunol 1989;83:477-85.

6.Turner MO, Noertjojo K, Vedal S, Bai T, Crump S, Fitzgerald JM. Risk fac-

tors for near-fatal asthma. A case-control study in hospitalized patients with

asthma. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1804-9.

7.Kaliner MA. Asthma deaths. A social or medical problem? JAMA 1993;269:

1994-5.

8.Perriot J. Tabagisme actif de l’adolescent. In : Labbé A, Dutau G, eds.

Pneumologie de l’enfant [2

e

édition]. Paris : Arnette, 2003:503-9.

9.Siroux V, Pin I, Oryszczyn MP, Le Moual N, Kauffmann F. Relationships of

active smoking to asthma and asthma severity in the EGEA Study. Epidemiolo-

gical Study on the Genetics and Environment of Asthma. Eur Respir J 2000;

15:470-7.

10. Eisner MD, Yelin EH, Trupin L, Blanc PD. Asthma and smoking status in

a population-based study of California adults. Public Health Rep 2001;116:

148-57.

11. Thomson NC, Spears M. The influence of smoking on the treatment res-

ponse in patients with asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol 2005;5:57-63.

12. Chalmers GW, Macleod KJ, Little SA, Thomson LJ, McSharry CP, Thom-

son NC. Influence of cigarette smoking on inhaled corticosteroid treatment in

mild asthma. Thorax 2002;57:226-30.

13. Bonnans C, Chanez P, Meziane H, Godard P, Bousquet J, Vachier I. Glu-

cocorticoid receptor-binding characteristics in severe asthma. Eur Respir J

2003;21:985-8.

14. Annesi-Maesano I, Rodriguez M, Ledoux S, Choquet M. L’agressivité est-

elle réellement inhibée chez l’adolescent asthmatique ? Approche épidémiolo-

gique. Rev Mal Respir 2001;18:289-96.

15. Saldana MC, Godard P. L’adolescence – Un passage violent. Rev Mal

Respir 2001;18:233-4.

16. Lavoie KL, Cartier A, Labrecque M et al. Are psychiatric disorders asso-

ciated with worse asthma control and quality of life in asthma patients? Respir

Med 2005;99:1249-57 (E-pub 2005 Apr 15).

17. Stirling RG, Chung KF. Severe asthma: definition and mechanisms.

Allergy 2001;56:825-40.

18. Godard P, Chanez P, Siraudin L, Nicoloyannis N, Duru G. Costs of

asthma are correlated with severity: a 1-year prospective study. Eur J Respir

Dis 2002;19:61-7.

19. Antonicelli L, Bucca C, Neri M et al. Asthma severity and medical

resource utilisation. Eur Respir J 2004;23:723-9.

20. Tunon de Lara M. Les leçons des cohortes de l’enfance à l’âge adulte.

Rev Fr Allergol Immunol Clin 2003;43:431-6.

21. Sears MR, Greene JM, Willan AR et al. A longitudinal, population-based,

cohort study of childhood asthma followed to adulthood. N Engl J Med

2003;349:1414-22.

22. Pumphrey RSH. Lessons for management of anaphylaxis from a study of

fatal reactions. Clin Exp Allergy 2000;30:1144-50.

23. Bock SA, Munoz-Furlong A, Sampson HA. Fatalities due to anaphylactic

reactions to foods. J Allergy Clin Immunol 2001;107:191-3.

24. Dutau G. Le dictionnaire des allergènes. Paris : Phase 5 éditeur, 2004.

25. Roberts G, Patel N, Kevi-Schaffer FL, Habibi P, Lack G. Food allergy as

a risk factor for life-threatening asthma in childhood: a case-controlled study.

J Allergy Clin Immunol 2003;112:168-74.

26. Calhoun WJ, Sutton LB, Emmett A, Dorinsky PM. Asthma variability in

patients previously treated with beta2-agonists alone. J Allergy Clin Immunol

2003;112:1088-94.

1

/

4

100%