environnement

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

1. LA NUTRITION DES VÉGÉTAUX VERTS

75

Introduction

L’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) est un domaine intégré

à la formation des élèves tout au long de leur scolarité, depuis l’école primaire. Elle les amène

à prendre conscience des questions environnementales, et elle leur montre la nécessité

d’adopter des comportements responsables. Les élèves sont particulièrement sensibles à

ces questions. Nous apporterons ici des connaissances scientifiques indispensables au futur

professeur des écoles pour aborder l’EEDD avec ses élèves.

Les connaissances acquises en histoire/géographie contribuent également à l’EEDD. En effet,

le croisement des regards disciplinaires est une caractéristique même de l’EEDD.

Nous commencerons par montrer les étroites relations existant entre les êtres vivants et

leur environnement. Pour cela, nous nous appuierons sur le thème de la nutrition : tous les

organismes quels qu’ils soient ont besoin de construire leur propre matière pour grandir et se

développer. Ils ont donc des besoins nutritifs, qu’ils peuvent satisfaire à partir des ressources

disponibles dans leur environnement.

La recherche de nourriture par les animaux implique également qu’ils soient capables de

se repérer dans leur milieu de vie, et de s’y déplacer. Nous étudierons donc comment les

organes des sens apportent des informations permettant aux animaux d’interagir avec

leur environnement, et nous présenterons les divers modes de déplacement dans le milieu

de vie.

Pour finir, nous illustrerons la fragilité de notre environnement en nous appuyant sur le thème

de l’eau.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

76

LA NUTRITION DES VÉGÉTAUX VERTS

La nutrition des végétaux verts

Les végétaux verts doivent leur coloration à un pigment présent dans leurs cellules. Ce pigment

est la chlorophylle (@GL.). On utilisera donc préférentiellement le terme de végétaux

chlorophylliens pour désigner les végétaux verts.

1.1. Les besoins nutritifs des végétaux chlorophylliens

1.1.1. Les substances indispensables à la nutrition des végétaux chloro-

phylliens

La croissance et le développement d’un organisme impliquent la production de

matière.

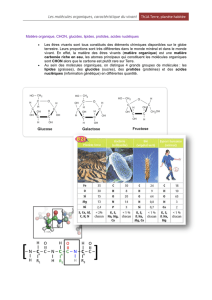

On appelle matière organique la matière produite par les êtres vivants. Elle est

composée de molécules organiques (@GL.) : les glucides, les lipides et les protides.

- les glucides sont les « sucres », au sens très large du terme : glucose, amidon, saccharose,

fructose, etc.

- les lipides sont les « graisses », au sens très large du terme : acides gras, triglycérides,

cholestérol, etc.

- les protides, dont font partie les protéines, sont des molécules aux rôles très variés dans les

cellules.

Les végétaux chlorophylliens ne prélèvent pas directement ces molécules

dans leur milieu de vie (contrairement aux animaux qui les trouvent dans les aliments qu’ils

consomment). Ils prélèvent seulement des substances minérales dans leur environnement :

- grâce aux racines, ils puisent l’eau et les sels minéraux (azote, potassium,...) du sol ;

- grâce aux feuilles, ils puisent le dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique.

Les végétaux chlorophylliens doivent alors transformer ces substances minérales

en molécules organiques, pour subvenir à leurs besoins. Cette transformation s’opère au

niveau des feuilles.

1.1.2. Le transfert de l’eau et des sels minéraux vers les feuilles

L’eau et les sels minéraux sont transportés jusqu’aux feuilles grâce à la sève

brute (@GL.). La sève brute est un liquide formé au niveau des racines et distribué vers les

parties aériennes de la plante, composé principalement d’eau et de sels minéraux.

La circulation de la sève brute permet d’existence d’un véritable flux d’eau

traversant la plante, depuis les racines jusqu’aux feuilles. Une partie de cette eau sera d’ailleurs

perdue au niveau des feuilles et rejetée sous forme de vapeur dans l’environnement : ce

phénomène s’appelle la transpiration. Il est facilement observable en disposant un sac en

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LA NUTRITION DES VÉGÉTAUX VERTS

77

plastique autour d’une plante verte : la vapeur d’eau transpirée se condense sur le plastique

et forme des gouttelettes.

1.2. La transformation des substances minérales en molécules organiques au

niveau des feuilles

1.2.1. Le processus impliqué

La transformation des substances minérales en molécules organiques au niveau

des feuilles ne s’effectue qu’en présence de lumière : cette dernière apporte en effet l’énergie

nécessaire aux réactions chimiques impliquées dans le processus. La chlorophylle est tout

aussi indispensable, puisque c’est elle qui est chargée de capter l’énergie lumineuse.

Cette fabrication (synthèse) de molécule organique à la lumière est appelée

photosynthèse. Elle produit aussi du dioxygène (O2) qui sera libéré dans l’environnement. On

peut résumer la photosynthèse de la façon suivante :

1.2.2. Quelques précisions

Remarque 1 - Comme la lumière est indispensable à l’obtention des molécules

organiques, on comprend pourquoi une plante verte privée de lumière meurt rapidement :

dans l’incapacité de fabriquer ces molécules indispensables, elle finit par mourir.

Remarque 2 - Le dioxygène libéré par photosynthèse pourra servir à la respiration

de la plante ou d’autres êtres vivants. Attention : il est important de noter que les végétaux

chlorophylliens respirent eux aussi !

Leur respiration a lieu en permanence (jour et nuit, donc aussi bien à la lumière qu’à

l’obscurité). Cependant, on ne peut mettre en évidence les échanges gazeux respiratoires qu’à

l’obscurité : à la lumière, ils sont masqués par les échanges gazeux de la photosynthèse.

À l’obscurité, uniquement la respiration : la plante rejette du CO2 et consomme

de l’O2.

À la lumière, respiration et photosynthèse :

- la plante consomme beaucoup de CO2 pour la photosynthèse, ce qui masque les rejets de

CO2 de la respiration ;

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

78

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

- la plante rejette beaucoup d’O2 par photosynthèse, ce qui masque la consommation d’O2

pour la respiration.

1.3. Notion d’autotrophie et d’hétérotrophie

Le mode de nutrition des végétaux chlorophylliens est donc très différent du mode de

nutrition des animaux.

On utilise les termes d’autotrophie et d’hétérotrophie pour désigner ces deux modes

de nutrition.

Les végétaux chlorophylliens sont des organismes autotrophes (@GL.) : ils sont

capables de fabriquer leurs propres molécules organiques, à partir des substances minérales

puisées dans leur milieu de vie, grâce à la photosynthèse. Ces molécules organiques leur

serviront à construire leur propre matière organique (@GL.).

Les animaux (mais aussi les champignons) sont des organismes hétérotrophes

(@GL.) : ils se procurent les molécules organiques dont ils ont besoin en consommant la

matière organique d’autres êtres vivants. Ils fabriquent ensuite leur propre matière organique

à partir de ces molécules.

Nous avons défini ici l’autotrophie des végétaux chlorophylliens, en raisonnant à l’échelle

d’une plante entière. Ce n’est pas aussi simple lorsqu’on raisonne au niveau des différents

organes d’une plante.

En effet, les organes verts (contenant donc de la chlorophylle) peuvent réaliser la

photosynthèse et produire leurs molécules organiques. Mais les organes non-verts, comme

les racines, sont incapables de faire la photosynthèse. Les molécules organiques leur sont

apportées depuis les organes verts, grâce à la sève élaborée (@GL.). La sève élaborée est

un liquide contenant de l’eau et des molécules organiques produites au niveau des feuilles

et distribuées vers les autres organes. Les organes verts sont donc des organes autotrophes

alors que les organes non-verts sont des organes hétérotrophes.

Au moment de la germination, les végétaux chlorophylliens ont un mode de nutrition

hétérotrophe : la jeune plantule consomme les molécules organiques stockées dans la graine

par la plante mère, pour assurer sa croissance et son développement. Elle deviendra ensuite

autotrophe lorsque ses organes verts seront assez nombreux et développés pour assurer une

photosynthèse efficace.

(@AI. Nutrition des plantes ; @AI. QCU Nutrition végétale) N

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

2. LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS

79

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

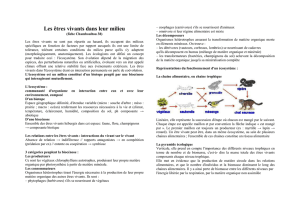

L’étude des relations alimentaires (relations trophiques) entre les êtres vivants s’envisage à

l’échelle d’un écosystème (@GL.).

2.1. Qu’est-ce qu’un écosystème ?

2.1.1. Quelques définitions

On appelle écosystème un ensemble formé par :

- tous les êtres vivants du milieu étudié, et les relations qu’ils vont tisser les uns avec les

autres. Cette composante de l’écosystème est appelée la biocénose (@GL.) ;

- le milieu de vie de ces êtres vivants, et l’ensemble des caractéristiques physico-chimiques

de ce milieu. Cette composante de l’écosystème est appelée le biotope (@GL.).

Les caractéristiques physico-chimiques d’un milieu de vie sont par exemple sa

luminosité, sa température moyenne, la qualité de l’eau... Tous ces facteurs non biologiques

sont qualifiés de « facteurs abiotiques ».

Les relations tissées entre les êtres vivants de l’écosystème sont qualifiées de

« facteurs biotiques ».

2.1.2. Les niveaux d’étude d’un écosystème

La notion d’écosystème peut s’envisager à différentes échelles :

- l’écosystème global (la Terre dans son ensemble) ;

- les grands écosystèmes (la forêt équatoriale, l’océan atlantique...) ;

- les écosystèmes plus réduits (un étang, une mare, une haie, une prairie...) ;

- les micro-écosystèmes (un tronc d’arbre, un mur...).

80

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS

Quelle que soit l’échelle considérée, il est toujours possible de définir le

biotope et d’étudier la biocénose : liste des espèces, adaptations de celles-ci, abondance des

populations de chaque espèce...

Ainsi, l’étude d’un écosystème revient à analyser :

- les éléments qui le constituent (éléments du biotope et de la biocénose) ;

- sa structure : la distribution spatiale de ses éléments ; la taille et les limites de cet

écosystème ;

- son peuplement : quantité de chaque type d’organisme peuplant l’écosystème ;

- son fonctionnement : interactions entre les divers éléments qui le composent.

Parmi ces interactions, on peut citer celles que nouent entre eux les êtres vivants

de l’écosystème. Ces relations sont essentiellement basées sur la nutrition.

2.2. Les relations alimentaires au sein d’un écosystème

2.2.1. Une organisation en chaînes alimentaires

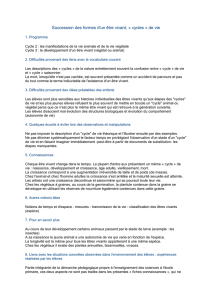

Dans un écosystème, certains êtres vivants sont mangés par d’autres. Des êtres

vivants qui se nourrissent d’autres êtres vivants forment une chaîne alimentaire.

Chaque être vivant est un maillon de cette chaîne, ou « niveau trophique »

(@GL.).

Quelque soit la chaîne considérée, elle débute toujours par un organisme

autotrophe.

En effet, ces organismes sont capables de fabriquer leurs propres molécules

organiques et ne sont tributaires d’aucun autre organisme pour les produire.

Par contre, les maillons suivants sont composés d’organismes hétérotrophes : ils

consomment d’autres êtres vivants pour obtenir leurs molécules organiques, et les utilisent

ensuite pour fabriquer leur propre matière.

Ainsi, les organismes autotrophes sont les initiateurs d’un flux de molécules

organiques qui vont se transmettre tout le long de la chaîne alimentaire, de niveau trophique

en niveau trophique.

Pour cette raison, les organismes autotrophes sont qualifiés de producteurs

primaires.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS

81

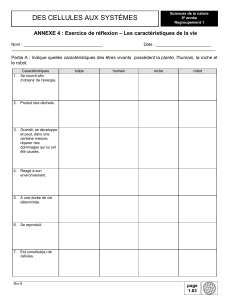

Légende :

Un maillon de la chaîne (niveau trophique)

« est mangé par »

Chêne (feuilles)

Un exemple de chaîne alimentaire

Les organismes hétérotrophes sont quant à eux qualifiés de consommateurs

(primaires, secondaires, tertiaires... selon leur place dans la chaîne alimentaire). Ils forment

une « chaîne de consommateurs ».

Les organismes hétérotrophes sont aussi des producteurs, puisqu’ils utilisent les

molécules organiques obtenues dans leurs aliments pour fabriquer leur propre matière.

On leur donne donc aussi le nom de producteur secondaire, tertiaire, quaternaire...

selon leur position dans la chaîne alimentaire.

2.2.2. Des connections entre les chaînes alimentaires

La litière (@GL.) du sol est composée de déchets et les cadavres de divers

êtres vivants (matière organique morte). Ces matériaux peuvent être consommés par des

organismes du sol comme certains vers et arthropodes. Ce sont des détritivores (@GL.). Ils

fournissent alors une matière organique résiduelle qui peut à son tour être consommée par

des organismes décomposeur (@GL.) : des champignons et des bactéries. L’action de ces

décomposeurs transforme la matière organique résiduelle en diverses substances minérales,

formant l’humus (@GL.) du sol.

Les détritivores et les décomposeurs sont des organismes hétérotrophes

qui forment de véritables chaînes alimentaires (chaînes de détritivores et décomposeurs).

Les différentes chaînes de consommateurs peuvent être connectées à ces chaînes de

décomposeurs-détritivores, puisque chaque niveau trophique d’une chaîne est susceptible

d’alimenter ces organismes du sol.

82

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS

De plus, les consommateurs d’une chaîne alimentaire ont souvent des régimes

alimentaires très variés : ils peuvent se nourrir de divers types d’êtres vivants.

Ainsi, un animal omnivore peut tantôt être un consommateur primaire lorsqu’il

mange des végétaux, tantôt consommateur secondaire ou tertiaire lorsqu’il utilise de la

nourriture animale.

Pour ces différentes raisons, les différentes chaînes alimentaires d’un écosystème

ne sont pas isolées les unes des autres : elles sont interconnectées, et forment de véritables

réseaux : les réseaux trophiques.

Remarque

Dans ces relations trophiques, nous pouvons aussi évoquer deux cas particuliers,

liés à des modes de vie singuliers : la symbiose et le parasitisme.

- La symbiose (@GL.) est une relation à bénéfice réciproque, et chaque espèce ne peut

vivre harmonieusement sans l’autre (Ex. : les lichens). Dans le cas des relations alimentaires,

l’un des partenaires (ou les deux) apporte à l’autre les éléments nutritifs dont il a besoin.

- Le parasitisme (@GL.) est le cas de figure où deux espèces sont intimement associées et

l’espèce parasite vit aux dépens de l’espèce hôte (gui, ténia, tique, sangsue, etc.). Dans le cas

des relations trophiques, le parasite prélève une partie des éléments nutritifs de l’autre, sans

aucune contrepartie : il se nourrit à ses dépends.

(@DOC. Une compétition pour la survie)

2.3. L’équilibre des écosystèmes

2.3.1. Une régulation du nombre d’individus

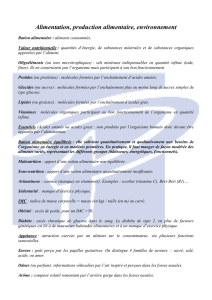

Dans un niveau trophique donné, une partie seulement des molécules organiques

consommées est réellement utilisée pour construire de la matière. Une partie de ces molécules

est en effet dégradée, et une autre partie est éliminée dans l’environnement. Donc seule une

petite portion des molécules organiques d’un niveau trophique sera utilisable pour le niveau

trophique suivant.

Ainsi, pour obtenir suffisamment de molécules organiques, les consommateurs

d’un niveau trophique doivent ingérer une plus grande quantité de matière que les

consommateurs du niveau précédent. Cela impose donc dans les écosystèmes des

consommateurs de moins en moins nombreux au fil des niveaux trophiques successifs.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES RELATIONS ALIMENTAIRES ENTRE LES ÊTRES VIVANTS

83

Par exemple, dans un étang, les algues chlorophylliennes microscopiques

(autotrophes) se comptent par milliards. Les protozoaires (animaux unicellulaires) qui s’en

nourrissent par millions. Les petits animaux qui s’en nourrissent atteignent la dizaine de

mille alors qu’il n’y a que des centaines de petits poissons. Les gros poissons se comptent

seulement par dizaines.

On peut représenter cette organisation des écosystèmes par des pyramides des

nombres. On superpose des rectangles de même hauteur dont la longueur est proportionnelle

au nombre d’individus à chaque niveau. Le nombre d’individus décroît généralement du

premier au dernier niveau.

On peut aussi utiliser une pyramide des biomasses. (@DOC. Exemples de

pyramides des biomasses)

La biomasse (@GL.) correspond à la quantité de matière présente dans

un niveau trophique (ou dans l’écosystème entier) à un moment donné. La pyramide des

biomasses indique donc pour chaque niveau trophique la quantité de matière présente. Elle

diminue de niveaux trophiques en niveaux trophiques, en relation avec la diminution du

nombre d’individus.

2.3.2. Le maintien de cet équilibre au cours du temps

Toute variation de production dans un niveau trophique a forcément des

répercutions dans les niveaux trophiques supérieurs.

Par exemple, une diminution du nombre de lièvres dans un écosystème aura pour

conséquence une diminution du nombre de renards dans ce même écosystème, puisqu’ils

auront moins de nourriture pour subvenir à leurs besoins.

En contrepartie, la diminution du nombre de renards favorisera ensuite

l’augmentation du nombre de lièvres car ces derniers auront moins de prédateurs.

Il se crée ainsi un équilibre dynamique entre les niveaux trophiques, qui permet

de maintenir l’équilibre de l’écosystème.

(@AI. Chaîne alimentaire ; @AI. QCU Chaîne alimentaire) N

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%