Recueil de discours idéologiques - Jean

Recueil de discours

idéologiques

(sur l’axe social ou l’axe des rapports sociaux)

(Textes idéologiques et analyses de textes idéologiques)

Un recueil d’articles publiés entre 1981 et 1997

et rendus disponibles avec la permission

Le Devoir, Le Soleil et Le Monde diplomatique

ainsi qu'avec la permission de M. Pierre Lemieux (libéralisme libertaire)

Textes colligés et préparés pour le cours de sociologie

Individu et société, 387-960-91

Un recueil de 83 pages

Chicoutimi, 6 septembre 2000

Discours idéologiques, axe du social 2

Table des Matières

Table des matières

3

1. Par KOSTAS VERGOPOULOS, “ Le néo -libéralisme contre l'État ?” in LE MONDE

DIPLOMATIQUE, Paris, no 328, juillet 1981, page 30

4

2. Jules-Pascal Venne, “ Les défis actuels de la social - démocratie ” in LE DEVOIR, le 3 sep-

tembre 1983, page 13 —Idées

8

3. PIERRE LEMIEUX, “ LE NOUVEAU LIBÉRALISME — I- La souveraineté de l'indiv i -

du ”, LE DEVOIR, le 20 décembre 1984, page 9 — idées

11

4. PIERRE LEMIEUX, “ LE NOUVEAU LIBÉRALISME — II- Problématique de l’État li b -

éral ”, in LE DEVOIR, le 21 décembre 1984, page 9 — idées

1

4

5. YVES VAILLANCOURT, “ L’ILLUSION LIBÉRALE, ou la bonne exploitation d’une ph i -

losophie bon marché ”, in LE DEVOIR, 9 janvier 1985, page 8 —Idées

1

7

6. Jean Guay, Gilles Labelle et Daniel Lapointe, “ Un parti socialiste au Québec ? ”, in LE

DEVOIR, le 15 janvier 1985, page 9 —idées.

1

9

7. Rudy Lecours, “ Marcel Pepin croit être en mesure de séduire plusieurs orthodoxes

déçus ”, in Le Soleil, le 28 janvier 1985, page B-2

21

8. RUDY LE COURS, “ Pepin invite les péquistes orthodoxes à se joindre au Mouvement

socialiste ”, in Le Devoir, 28 janvier 1985, page 2

2

3

9. Denis Clerc, “ PLUS DE MARCHÉ, MOINS D'ÉTAT. Un programme pour la droite ? ”, in

Le Monde diplomatique, Paris, no 375, juin 1985, page 28

2

5

10. Réjean Lacombe, “ Pierre Marc Johnson et le virage socio - économique. Sortir de l'ère de

"l’ État-Providence"” , in Le Soleil, 14 août 1985, page B-3

2

9

11. Pierre LEMIEUX, “ L’individualisme renaît en Amérique ”, in La Presse, le 28 août 1985,

page A 7 — tribune libre

31

12. Jocelyn DUMAS, “ TABLE RONDE SUR L'ÉCONOMIE. Il faut libérer le citoyen et

l’entreprise d'un trop lourd joug fiscal et réglementaire pour régler le problème devenu

structurel de l'emploi ”, in Le Devoir, 20 novembre 1985, page 4

3

3

13. Claude Turcotte, “ Un virage dont les causes sont plus profondes qu'on le croit, e s -

time - t - on. Le monde des affaires se réjouit d'un discours économique qui valorise le rôle

du secteur privé ”, in Le Devoir, 23 novembre 1985, page 4

3

6

14. Jean-Bernard Robichaud, “ DE L’ÉTAT - PROVIDENC E À L’ÉTAT -INDIFFÉRENCE. —

“La Justice sociale ne peut pas être liée à notre capacité de produire la richesse”.”, in

Le Devoir, le 30 décembre 1985, page 7 — idées

3

9

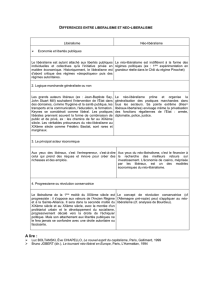

15. René Beaudin, “ Libéralisme et néo-libéralisme. La querelle des anciens et des mode r -

nes ”, in Le Soleil, samedi 29 mars 1986, page B 3 DOSSIER

41

16. Alain Bonnin, “ Crise économique ou crise politique? Réduire le chômage tout en co m -

battant le déficit est à notre portée, mais demande du courage, ce qui manque le plus

dans nos classes politiques ”, in Le Devoir, mercredi 20 octobre 1993, page A 9 — Idées

4

3

Discours idéologiques, axe du social 3

17. Gilles Massé, “ Pierre Lemieux, anarchiste ”, in revue Jonathan, Avril 1986, pages 17 à

19. Montréal, une publication du comité Québec-Israël

4

6

18. Pierre BOULET, “ Fini l' État-Providence... le gouvernement investit dans le bénévolat.

—Des millions qui valent des milliards ”, in Le Soleil, 12 avril 1986, page B 1 Dossier

4

9

19. Pierre BOULET, “ Histoire d'une volte-face pour le moins révélatrice ”, in Le Soleil, sa-

medi 12 avril 1986, page B 1 Dossier

51

20. Pierre BOULET, “ Éviter le piège de la privatisation déguisée ”, in Le Soleil, samedi 12

avril 1986, page B 1 Dossier

5

2

21. Jean-Paul L’Allier, “ Les années qui viennent. — L’inévitable social-démocratie ”, in Le

Devoir, samedi 24 mai 1986, page A 9, des idées, des événements

5

4

22. Paul-andré COMEAU, “ BLOC-NOTES. Le débat sur le néo-libéralisme ”, in Le Devoir,

Jeudi 17 juillet 1986, page 6

5

7

23. MARCEL LÉGER, “ De L’État providence à I’État provigain... du moins pour certains ”,

in Le Devoir, vendredi 18 juillet 1986 • 7 des idées, des événements

5

9

24. Pierre-Y. LAURIN, “ Le miroir aux alouettes du libéralisme moderne ”, in Le Devoir, sa-

medi, 19 juillet 1986, page A 7 - Idées- événements

61

25. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC. — I. À l'époque où l’État

québécois jouait un rôle supplétif”, in Le Devoir, samedi 2 août 1986, A 1

6

3

26. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC. — II. Le retour du pendule:

l’attrait du recours à la privatisation ”, in Le Devoir, lundi 4 août 1986, A 1

6

6

27. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC.— III. Le modèle ontarien

vu de plus près. Le modèle ontarien: à suivre? ”, in Le Devoir, mardi 5 août 1986, A 1

6

9

28. Yves Vaillancourt, “ L'ÉTAT ET LE SOCIAL AU QUÉBEC.— IV. Un véritable test:

celui de l’aide sociale ”, in Le Devoir, mercredi 6 août 1986, A 1

7

2

29. PAULO PICARD, “ Compter sur ses propres moyens. — Pour le Congrès du travail du

Canada, le NPD est le seul à proposer un projet de société à tendance social-démocrate,

mais cette prise de position sera-t-elle profitable au parti le 25 octobre? ”, in LE

DEVOIR, le mardi 19 octobre 1993, page A 9 - idées

7

5

30. Bernard Élie, “ Les lois du marché ”, in Le Devoir, 11 avril 1996, page A 6 Éditorial 7

7

31. MICHEL VENNE, “ Comment le Canada tourne le dos à l'État providence ”, in Le De-

voir, Montréal, lundi 24 février 1997, page A1

7

9

32. Roch Côté, “ Perspectives — Néo-libéralisme, où es - tu ? ”, in Le Devoir, 13 décembre

1997, A1

8

2

Discours idéologiques, axe du social 4

Le Monde diplomatique, Paris, no 328, juillet 1981, page 30

Le néo-libéralisme

contre l'État ?

( Retour à la tdm )

Par Kostas Vergopoulos,

professeur de sciences économi-

ques à l'université de Paris-VIII-

Vincennes à Saint-Denis.

Les adeptes du courant dit

“néo-libéral” prétendent que cette

théorie ne s'épuise pas avec le

contrôle monétaire de l'économie:

elle comprend tout un programme

de politique économique positi-

vement concevable. Cependant,

leur interprétation de la réalité

économique et sociale se révèle

non seulement tendancieuse, mais

aussi pleine de contradictions.

Par exemple, pour M. Milton

Friedman, principal théoricien

“néo-libéral”, une société fondée

sur l'appât du gain est préférable à

une société fondée sur la faim du

pouvoir. Comme si, dans le syst-

ème capitaliste, les deux

phénomènes — gain et pouvoir—

n'étaient pas deux aspects du

même processus social ? En fait,

le profit est déjà une forme

concrète de pouvoir, de domina-

tion. La lutte pour le profit est

déjà en soi une lutte pour la do-

mination. Seuls les esprits naïfs

ou hypocrites peuvent, tout en

condamnant d'un côté la lutte

pour le pouvoir, glorifier de l'au-

tre la lutte pour le profit.

Le “néo-libéralisme” prétend

avoir un programme économique

positif. Pourtant, l’ensemble de

ses recommandations se résume

en quelques impératifs de caractère

éminemment négatif: réduire les

dépenses de l’État; réduire l'ex-

pansion de la monnaie; réduire

l'impôt sur l'entreprise, etc. Selon

son adage bien connu “tout va

bien dans l'économie tant que le

gouvernement ne s'en mêle pas”:

il paraît alors assez difficile d'ad-

mettre que les propositions “néo-

libérales” contiennent un quel-

conque élément de positivité, ou

qu'elles puissent offrir un pro-

gramme d'action économique po-

sitive.

Dans leur lutte contre l’État

keynésien, les “néo-libéraux”

développent une incroyable offen-

sive tous azimuts: tantôt ils

prétendent que cet État fonctionne

aux dépens des classes laborieuses

- et ils en appellent au peuple

pour lutter contre

l'État-providence, instrument des

riches; tantôt ils considèrent que

ce même État charge les entrepri-

ses à l’excès, compromettant ain-

si la incitations à investir - et ils

en appellent aux riches et aux pa-

trons pour lutter aussi contre cet

État. Autrement dit, face aux pau-

vres, les “néo-libéraux” présen-

tent l’État comme l'instrument

des riches, mais face aux riches,

ils le présentent comme une bu-

reaucratie parasitaire se dévelop-

pant à leurs dépens. Tous les

moyens sont bons pour susciter la

révolte générale des citoyens

“contre l'État”. Cependant, cette

révolte vise-t-elle vraiment l'État

en général ou, peut-être, seule-

ment certains de ses aspects tout

en renforçant par ailleurs certains

autres de ses aspects ?

Les “néo-libéraux” cherche-

raient à limiter, si non supprimer,

I' appareil d'État moderne tout en

gardant les structures fondamenta-

les de la société capitaliste. Or si

l'on prend un certain recul, on

constate que cet État a toujours

été la forme historique concrète

des compromis passés entre les

classes sociales. S'il y a aujour-

d'hui des lois imposant des char-

ges sociales aux entreprises ou

établissant un impôt progressif

sur le revenu, s’il y a des dépen-

ses au titre de la Sécurité sociale,

des allocations familiales, des in-

demnités contre le chômage, etc.,

il serait rigoureusement inexact de

conclure que tout cela est le fait

de l’État et de l'étatisme. En l'oc-

currence, l’État n'a fait qu'entéri-

ner les compromis passés entre

les classes sociales durant les cin-

Discours idéologiques, axe du social 5

quante dernières années. Pourtant,

les “néo-libéraux” ne veulent rien

savoir des classes, ni de la lutte

de classes, ni même de l'histoire.

Tous les acquis historiques des

travailleurs sont par eux pudi-

quement désignés comme des

“ingérences” de l’État dans l'éco-

nomie. La logique so-

cial-démocrate de l’État keynésien

qui a prévalu pendant un demi-

-siècle consistait à canaliser la

pression sociale des travailleurs

en des formes mettant en valeur la

fonctions sociales du capital et de

l'entreprise. Aujourd'hui les

“néo-libéraux”, prétendant vou-

loir libérer l'entreprise du “poids

écrasant” de l’État et de l'étatisme

ne visent en fait qu'à libérer l'en-

treprise de ses fonctions sociales

et à imposer la régression de

l'économie au royaume du despo-

tisme absolu du capital.

Le “néo-libéralisme” prône

encore les vertus du marché libre

et de la concurrence illimitée. Il

va même jusqu'à affirmer que le

marché libre constitue le seul es-

poir des pauvres pour améliorer

leur sort, contrairement au syst-

ème interventionniste actuel qui

fonctionnerait exclusivement au

bénéfice des couches supérieures.

Mais le véritable objectif de ceux

qui se réclament aujourd'hui du

“néo-libéralisme” n'est pas telle-

ment, on l'a vu, de libérer et de

renforcer la concurrence que de

libérer les entreprises en général

de leurs charges et fonctions so-

ciales. Autrement dit, le vocable

de “libéralisme” et l'éloge du

marché libre ne masquent qu'à

grand-peine une offensive généra-

lisée contre les acquis historiques

des classes laborieuses.

Ce “libéralisme” étonnam-

ment tronqué implique aussi —

contrairement aux abstractions

“néo-libérales”— une politique

étatique musclée pour assurer la

mobilisation du capital, compor-

tant notamment de multiples for-

mes de subventions à l'industrie à

l'aide des fonds de l’État. Ce n'est

sans doute pas par hasard que le

modèle de l’État despotique ja-

ponais, du temps de la dynastie

des Meiji (inaugurée en 1868)

jusqu'aujourd'hui, exerce une

séduction explicite sur Milton

Friedman, les milieux dirigeants

américains actuels et les cercles

du patronat français. Dans ces

conditions l'éloge du marché libre

ne serait qu'un simple euph-

émisme: la concurrence serait ap-

pelée à fonctionner uniquement au

niveau du marché du travail, tan-

dis que les entreprises seraient for-

tement subventionnées, directe-

ment ou indirectement, par l’État.

Enfin, lorsque le

“néo-libéralisme” présente le

marché libre comme une possibi-

lité pour la pauvres de s’enrichir,

il fait preuve d'une totale mécon-

naissance du problème de la pau-

vreté considérée sous sa dimen-

sion sociale. Il est bien évident

que la mobilité sociale des indi-

vidus ne pourra jamais supprimer

le problème des classes pauvres,

des classes qui, malgré tout, loin

d'être oisives, sont celles des pro-

ducteurs directs.

Le “néo-libéralisme” s'op-

pose aussi à la législation anti-

trust sous prétexte que le

phénomène du monopolisme ne

peut être combattu par des lois,

proposant comme solution de re-

change de renforcer les conditions

de la concurrence libre et illi-

mitée. Cependant, ce dilemme,

consistant à choisir entre les lois

antitrusts d'un côté et le renforce-

ment de la concurrence de l'autre,

est complètement fictif et imagi-

naire et, dans la meilleure des hy-

pothèses, il témoigne d’une

méconnaissance de la législation

antitrust. En effet, cette législation

n'a et ne peut avoir qu'un seul ob-

jet: la protection de la libre

concurrence. Faut-il en conclure

que les “néo-libéraux” assument

l'idée de marché libre jusqu'à ses

ultimes conséquences: jusqu'à la

cristallisation de la loi du plus

fort, la loi des monopoles ?

Dans les mêmes milieux, on

prétend expliquer l'inflation par la

quantité de la monnaie en circula-

tion. La hausse des prix dit-on,

est toujours un phénomène moné-

taire. Toutefois, il est évident que

cette “explication” se situe aux

limites de la tautologie triviale.

Si elle veut souligner que la

hausse générale des prix est un

phénomène monétaire, on obser-

vera que cette explication n'en est

point du tout une, la hausse du

niveau général des prix est un

phénomène absolument identique

à la croissance de la quantité de

monnaie en circulation. Dans la

meilleure des hypothèses, les va-

riations de la quantité monétaire

constituent tout simplement le

mécanisme technique par lequel

se réalise la hausse du niveau des

prix, mais dans tous les cas on

reste perplexe; le mécanisme est

connu, mais on ignore aussi bien

la nature que les causes de l'infla-

tion. Alors que l'inflation est, par

excellence, un problème brûlant,

avec des causes et des conséquen-

ces sociales extrêmement graves,

les “néo- libéraux” escamotent

ses véritables dimensions, se

contentant de présenter innocem-

ment le mécanisme technique de

l'inflation comme une cause.

Les tenants du “néo- libéra-

lisme” liquident la question poli-

tique et sociale; ils pensent que

ces aspects peuvent être réglés au-

tomatiquement par les mécanis-

mes du marché; M. Milton

Friedman affirme que le libéra-

lisme économique finit toujours

par rejaillir sur les structures poli-

tiques. Mais s'il en était ainsi,

comment devrait-on expliquer la

résurgence du phénomène autori-

taire qui se développe en associa-

tion avec les politiques économi-

ques “néo-libérales” dans les so-

ciétés occidentales ?

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

1

/

83

100%