- Canadian Blood Services` professional education

GUIDE DE LA PRATIQUE

TRANSFUSIONNELLE

Chapitre 3: Albumine

https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine

Date de publication: Vendredi 1 mai 2015

Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux

patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de

transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités

insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au

traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines

situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.

1/7

Susan Nahirniak, MD, FRCPC

Le présent chapitre présente les applications de l’albumine ainsi que les alternatives thérapeutiques.

QU’EST-CE QUE L’ALBUMINE?

L’albumine a un poids moléculaire d’environ 67 000 daltons et possède, en raison de sa forme, une faible

viscosité sérique. C’est une molécule très soluble, à charge négative nette, qui peut se lier tant aux cations

qu’aux anions. L’albumine corporelle totale équivaut à environ 300 g, dont 40 % (soit 120 g) se trouve dans le

compartiment plasmatique.

L’albumine sérique est synthétisée dans le foie. Un adulte sain produit quelque 16 g d’albumine par jour.

Plusieurs hormones peuvent accroître la synthèse de l’albumine, mais divers facteurs peuvent aussi en abaisser

la production, notamment la malnutrition, le stress, le vieillissement ainsi que certains médicaments. Une perte

de sang de 500 ml entraîne une perte d’albumine de 12 g seulement (4 % de l’albumine corporelle totale).

Ainsi, l’albumine perdue lors d’une hémorragie de l’ordre de quatre culots sanguins sera entièrement remplacée

par la synthèse physiologique en l’espace de trois jours.

Environ 80 % de la pression oncotique totale du plasma est attribuable à l’albumine. En règle générale, 1 g

d’albumine attire 18 ml d’eau du fait de son activité oncotique. La perfusion de 100 ml d’albumine à 25 %

augmente de 450 ml le volume plasmatique.

EFFICACITÉ ET SÉCURITÉ DE L’ADMINISTRATION D’ALBUMINE

Depuis que l’on a commencé à utiliser l’albumine comme agent thérapeutique dans les années 40, son utilité

ainsi que la controverse générale concernant son efficacité et son innocuité par rapport à d’autres colloïdes et

cristalloïdes ont fait l’objet de nombreuses revues systématiques et publications.

Selon deux méta-analyses effectuées vers la fin des années 90, l’utilisation de l’albumine pour le traitement de

l’hypovolémie, des brûlures ou de l’hypoalbuminémie est associée à une hausse du taux de

mortalité.1,2 Toutefois, ces données reposent sur des études de faible envergure et des populations de patients

hétérogènes.

Un vaste essai clinique randomisé (ECR) comparant l’administration d’albumine à 4 % avec celle d’une solution

physiologique salée chez 6 997 patients nécessitant une réanimation hydrique dans des unités de soins

intensifs (USI) australiens (l’essai SAFE) n’a révélé aucune augmentation du taux de mortalité.3 En outre, cette

même étude n’a démontré aucune différence significative par rapport au nombre de jours passés aux USI, à la

durée d’hospitalisation, au nombre de jours de ventilation mécanique ou à la défaillance multiviscérale. En

l’absence de différence significative entre les groupes visés par l’étude, les cliniciens des deux camps

continuent d’utiliser cette étude pour faire valoir leur point de vue. D’autres études ont également étayé

l’innocuité de l’albumine.4

Une revue systématique Cochrane publiée en 2011 n’a pas démontré une efficacité ou une innocuité accrue de

l’albumine par rapport à d’autres solutions colloïdales.5 Un ECR multinational, l’essai CRISTAL, a démontré que

l’utilisation de colloïdes par rapport aux cristalloïdes n’engendrait aucune différence significative au niveau du

taux de mortalité à 28 jours (risque relatif [RR] de 0,96; intervalle de confiance [IC] à 95 % de 0,88 à 1,04) chez

les patients atteints d’hypovolémie hospitalisés aux USI.6 La revue systématique Cochrane la plus récente

publiée en 2013 a déterminé qu’en comparant l’albumine aux cristalloïdes pour la réanimation hydrique des

patients gravement malades (traumatismes, brûlures ou soins post-chirurgicaux), le RR commun de décès en

cas d’administration d’albumine s’élevait à 1,01 (IC à 95 % de 0,93 à 1,10), ce qui montre encore une fois que

l’administration d’albumine aux fins de réanimation hydrique ne présente aucun avantage ni aucun risque

GUIDE DE LA PRATIQUE

TRANSFUSIONNELLE

Chapitre 3: Albumine

https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine

Date de publication: Vendredi 1 mai 2015

Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux

patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de

transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités

insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au

traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines

situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.

2/7

accru.7 Cette revue indique toutefois que les solutions d’amidon hydroxyéthylé peuvent contribuer à un risque

accru de décès avec un RR de 1,10 (IC à 95 % de 1,02 à 1,19).

Selon l’étude ALBIOS, l’ajout d’albumine à un traitement aux cristalloïdes en cas de septicémie grave ou de

choc septique n’a pas amélioré le taux de mortalité à 28 jours chez 1 818 patients (RR de 1,0; IC à 95 % de 0,85

à 1,05).8

Chez les patients subissant une paracentèse à grand volume auxquels on administre de l’albumine au lieu

d’autres colloïdes, les données de la méta-analyse ont fait ressortir un bienfait au niveau de l’instabilité

hémodynamique suite à la paracentèse (rapport des cotes [RC] de 0,39; IC à 95 % de 0,27 à 0,55), de

l’hyponatrémie (RC de 0,58; IC à 95 % de 0,39 à 0,87) et du taux de mortalité (RC de 0,64; IC à 95 % de 0,41 à

0,98).9

DESCRIPTION DU PRODUIT

L’albumine humaine est préparée à partir du plasma prélevé chez les donneurs à l’aide d’un processus appelé

« fractionnement ».

Au Canada, l’albumine est disponible sous forme de produit à base de protéines plasmatiques humaines en

solution stérile sans latex présentant un pH physiologique et une concentration de sodium de 130 à 160 mmol/l.

Le produit final renferme des stabilisateurs, mais est généralement exempt d’agents de conservation.

L’inactivation virale a lieu pendant le fractionnement. Les solutions d’albumine normales sont des liquides clairs

légèrement visqueux qui peuvent être presque incolores ou encore avoir une couleur jaune, ambre ou vert pâle.

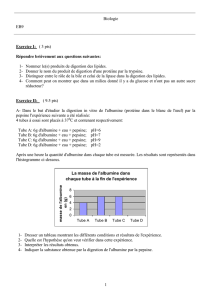

On trouvera au tableau 1 la liste des préparations à base d’albumine offertes par l’entremise de la Société

canadienne du sang.

En général, l’albumine est offerte en deux concentrations, soit 5 % et 25 %. L’albumine à 5 % et le plasma

humain sont iso-osmotiques; par contre, l’albumine à 25 % est hyperoncotique par rapport au plasma et elle

équivaut à un volume plasmatique environ de quatre à cinq fois supérieur au volume perfusé. En cas de déficit

oncotique, l’albumine à 25 % est le produit à privilégier, tandis que l’albumine à 5 % est utilisée dans des

conditions associées à une hypovolémie isolée ou à la plasmaphérèse thérapeutique.

Tableau 1 : Préparations à base d’albumine offertes par l’entremise de la Société canadienne du sang*

Nom du

produit

Taille du

flacon Fournisseur Stockage Stabilisateurs et substances

tampons pH

Plasbumin® 5 % 50 ml ou

250 ml

Grifols de 2 à 30 °C Caprylate de sodium,

acétyltryptophanate de sodium

et carbonate de sodium

Teneur en Na

= 145 mé/l

Plasbumin® 25

%

100 ml

Albumine 25 % 100 ml Grifols /

Société

canadienne du

sang

de 2 à 30 °C Caprylate de sodium,

acétyltryptophanate de sodium

et carbonate de sodium

Teneur en Na

= 145 mé/l

GUIDE DE LA PRATIQUE

TRANSFUSIONNELLE

Chapitre 3: Albumine

https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine

Date de publication: Vendredi 1 mai 2015

Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux

patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de

transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités

insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au

traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines

situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.

3/7

Nom du

produit

Taille du

flacon Fournisseur Stockage Stabilisateurs et substances

tampons pH

Alburex® 5 % 250 ml ou

500 ml

CSL Behring de 2 à 30 °C Caprylate de sodium,

acétyltryptophanate de sodium

et carbonate de sodium

Intervalle de

pH = de 6,4 à

7,4

Teneur en Na

= 3,2 mg/ml

Alburex® 25 % 50 ml ou

100 ml

Octalbin® 5 % 250 ml Octapharma de 2 à 25 °C Caprylate de sodium,

acétyltryptophanate de sodium

et carbonate de sodium

pH = s.o.

Teneur en Na

= de 142,5 à

157,5 mmol/l

Octalbin® 25% 100 ml

*On trouvera des mises à jour régulières de cette liste sur le site Web de la Société canadienne du sang à l’adre

sse https://www.blood.ca/sites/default/files/PPP_Customer_Table_of_Information_FR.pdf

INDICATIONS

En 1995, l’organisme University Hospital Consortium a rédigé le premier énoncé consensuel sur les indications

concernant l’utilisation de l’albumine.10 Dans de nombreux pays, ces indications sont encore valables; toutefois,

suite aux revues systématiques susmentionnées, de nouvelles lignes directrices limitent l’utilisation de ce

produit au remplissage vasculaire en cas de choc hypovolémique.

Deux recommandations canadiennes (issues de la Colombie-Britannique et de l’Ontario), légèrement différentes

l’une de l’autre, sont publiées sur le site Web de la province concernée.11,12 Ces recommandations reconnaissent

que l’albumine serait généralement indiquée dans les cas suivants :

Préparations à 25 %

Maladie du foie et péritonite bactérienne

Résection ou greffe du foie accompagnée d’une ascite

Paracentèse à grand volume (> 5 l)

Préparations à 5 %

Échange plasmatique thérapeutique

Brûlures thermiques sur plus de 50 % de la surface totale du corps, en l’absence de réaction aux

cristalloïdes

Et qu’elle ne serait généralement pas indiquée dans les cas suivants :

Réanimation volémique pour l’hypovolémie

Ischémie cérébrale ou lésion cérébrale suite à un état hypovolémique

Hypoalbuminémie

Hypotension pendant la dialyse

CONTRE-INDICATIONS

L’albumine est contre-indiquée dans les cas suivants :

GUIDE DE LA PRATIQUE

TRANSFUSIONNELLE

Chapitre 3: Albumine

https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine

Date de publication: Vendredi 1 mai 2015

Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux

patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de

transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités

insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au

traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines

situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.

4/7

Le patient serait incapable de tolérer une augmentation rapide du volume sanguin.

Le patient a des antécédents de réaction allergique à l’albumine.

D’après la notice d’accompagnement des produits Grifols,13 ceux-ci ne devraient pas être utilisés chez les

nourrissons ou les patients en hémodialyse puisque la teneur en aluminium de ces produits n’a pas été

évaluée et peut être supérieure à 200 µg/l. La notice d’accompagnement des produits Octapharma et CSL

Behring indique que leurs produits contiennent moins de 200 µg/l d’aluminium et la monographie de

produit d’Octapharma ajoute que celui-ci convient aux bébés prématurés et aux patients en dialyse.14,15

POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION

Le volume et le débit de perfusion varieront selon le contexte clinique.

Toutefois, le taux de perfusion pour les solutions d’albumine à 5 % ne devrait pas dépasser 5 ml/min. En raison

de la nature hyperosmotique de l’albumine à 25 %, le taux de perfusion dans ce cas ne devrait pas dépasser 1 à

2 ml/min. Il est recommandé de surveiller les patients recevant une perfusion d’albumine à 25 % étant donné le

risque de surcharge circulatoire et d’hyperhydratation.

Le produit est administré au moyen d’un dispositif de perfusion de produit sanguin standard ou d’une aiguille-

filtre fournie avec celui-ci. Le dispositif devrait contenir une voie d’air (aiguille d’aération) empêchant la

formation de mousse.

L’albumine est compatible avec les solutés électrolytiques et glucosés intraveineux habituels, par exemple, la

solution physiologique salée, le soluté lactate de Ringer, le Plasmalyte et le dextrose à 5 %, mais elle ne doit

pas être perfusée en même temps qu‘une solution contenant de l’alcool ou des hydrolysats protéiques.

L’albumine ne peut être diluée dans des solutions hypotoniques comme de l’eau stérilisée aux fins d’injection,

puisque cette dilution peut provoquer une hémolyse grave.

Une fois ouvert, le flacon d’albumine doit être utilisé dans les quatre heures; passé ce délai, on doit jeter le

produit.

STOCKAGE ET TRANSPORT

Le tableau 1 indique les températures de stockage des différentes préparations à base d’albumine. La durée de

conservation varie entre deux et cinq ans, selon le procédé de fabrication. Avant d’administrer le produit, on

doit vérifier la date de péremption de chaque unité, qui est toujours inscrite sur l’emballage.

Le produit ne devrait pas être administré si :

la solution a été congelée;

la solution est trouble;

le flacon est endommagé; ou

des particules (de verre ou de liège) sont visibles dans la solution.

SOLUTIONS DE RECHANGE À L’ALBUMINE

L’albumine peut être remplacée par des cristalloïdes ou d’autres solutions colloïdales. Il existe trois grandes

catégories de liquides de remplissage vasculaire utilisées en milieu clinique, soit :

GUIDE DE LA PRATIQUE

TRANSFUSIONNELLE

Chapitre 3: Albumine

https://professionaleducation.blood.ca/fr/transfusion/guide-clinique/albumine

Date de publication: Vendredi 1 mai 2015

Avertissement important : Ce guide se veut un outil éducatif. Les lignes directrices qui y sont formulées à l’égard des soins à prodiguer aux

patients ne devraient donc pas être suivies rigoureusement. Leur application trop stricte pourrait en effet donner lieu à l’administration de

transfusions inutiles à certains patients, ou au contraire, occasionner des réactions indésirables chez des patients qui recevraient des quantités

insuffisantes de sang ou de produits sanguins. Ces lignes directrices visent principalement les patients adultes et peuvent ne pas convenir au

traitement des enfants. À la lecture des recommandations figurant dans le guide, il importe de garder à l’esprit la nécessité, dans certaines

situations, de consulter un spécialiste en médecine transfusionnelle afin d’offrir des soins optimaux aux patients.

5/7

cristalloïdes;

colloïdes (p. ex., albumine); et

solutions hypertoniques (pour remplacer l’albumine à 25 %).

Les cristalloïdes les plus utilisés en milieu clinique sont la solution physiologique salée, le Plasmalyte et le soluté

lactate de Ringer. Par rapport à la plupart des colloïdes, les cristalloïdes offrent les avantages suivants : coût

moins élevé, augmentation du débit urinaire et absence de complexité chimique se traduisant par un

métabolisme et une élimination simples. Leurs inconvénients se concrétisent essentiellement lorsque la

perfusion d’un volume important s’impose aux fins de réanimation. En effet, les cristalloïdes peuvent alors

provoquer un œdème périphérique et pulmonaire, en plus de présenter un risque d’hyperchlorémie en cas de

troubles rénaux.

Les colloïdes se distinguent des cristalloïdes par une rétention accrue de l’eau dans le compartiment

intravasculaire. Ainsi, en présence d’une perméabilité membranaire normale, les colloïdes peuvent augmenter

le volume plasmatique sans pénétrer dans les compartiments interstitiel ou intracellulaire. En plus de

l’albumine, les colloïdes actuellement offerts au Canada à des fins thérapeutiques sont les suivants :

dextrans (D40, D70)

gélatine (Haemaccel)

solutions d’amidon hydroxyéthylé (AH) (Volulyte®, Voluven® et Hextend)

Les inconvénients éventuels des colloïdes sont les suivants :

leur coût, puisqu’ils sont nettement plus chers que les cristalloïdes;

la baisse de la concentration d’hémoglobine du receveur après la perfusion;

la dilution des protéines plasmatiques, y compris des facteurs de coagulation; et

la surcharge circulatoire.

Les colloïdes qui ne renferment pas d’albumine coûtent moins cher que l’albumine, mais les effets secondaires

peuvent être accrus, en particulier dans le cas de solutions AH.16 En 2013, Santé Canada a publié un avis

informant les cliniciens qu’un taux de mortalité accru ainsi qu’une augmentation du risque d’insuffisance rénale

et hépatique avaient été associés à l’utilisation de solutions AH et que ces solutions étaient maintenant contre-

indiquées chez les patients souffrant de septicémie, de maladie du foie grave ou d’insuffisance rénale

accompagnée d’oligurie et d’anurie, non liée à l’hypovolémie.17

Parmi les effets indésirables propres à l’albumine, mentionnons un très faible risque d’anaphylaxie. Au moment

de la rédaction du présent chapitre, aucun cas de transmission du virus de l’immunodéficience humaine (VIH),

d’hépatites ou d’une autre maladie virale n’avait été signalé; cela dit, il existe un risque théorique de

transmission d’une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. L’osmolalité, la teneur en sodium, le pH et les

stabilisateurs du produit (le caprylate de sodium, le N-acétyltryptophanate de sodium et aluminium) chez

certaines populations de patients suscitent des préoccupations.18,19

On trouvera au chapitre 11 du présent guide de plus amples renseignements sur l’utilisation de cristalloïdes et

de colloïdes comme solutions de remplissage en cas de transfusion d’urgence.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Cochrane Injuries Group Albumin Reviewers. Human Albumin Administration in Critically Ill Patients:1.

Systematic Review of Randomised Controlled Trials. BMJ 1998; 317: 235-40.

6

6

7

7

1

/

7

100%