PARTIE 3 : L`INTERVENTION DE L`ETAT I

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1

1

PARTIE 3 : L'INTERVENTION DE L'ETAT

I– POURQUOI L'ETAT INTERVIENT-IL DANS L'ECONOMIE?

A - L'extension du domaine d’intervention de l'Etat

1 - De l’Etat gendarme…

A l'origine les fonctions de l'Etat se bornent à assurer:

la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur du pays

Cf: police, justice

la défense du territoire contre toutes agressions extérieures

Cf: diplomatie, défense nationale

Une fonction d’assistance (par charité chrétienne !)

Ces fonctions sont dites régaliennes et confère à l'Etat un rôle de gendarme.

2 - … A l’Etat Providence

Progressivement, l'Etat a étendu le domaine de son intervention à l'économie et au social: c’est

l’Etat providence.

Au sens large : ensemble des interventions économiques et sociales de l'Etat destinées à

soutenir l'économie (régulation économique), et à améliorer le bien-être social (régulation

sociale). "Wefare State" ou Etat du bien-être.

Au sens strict et historique, l'Etat Providence regroupe les interventions de l'Etat dans le

domaine de la protection sociale par l'intermédiaire de la sécurité sociale (assurance et

assistance)

3 - Les trois fonctions de l'Etat

Selon R.Musgrave l'Etat possède trois fonctions qui justifient son intervention économique et

sociale:

Allocation des ressources cad l'Etat producteur de services et de règles afin d’assurer une

allocation optimales des ressources et améliorer le bien-être social.

Répartition: l'Etat protecteur qui redistribue les richesses afin d’assurer une plus grande

justice sociale (Cf : la protection sociale : assurance et assistance)

Stabilisation: l'Etat régulateur économique qui réduit les déséquilibres économiques,

inflation et/ou chômage (Cf : la politique économique conjoncturelle).

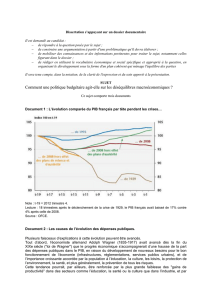

Conséquence le poids de l'Etat augmente en longue période, c'est la loi de Wagner : les

dépenses publiques sont passées en France de 12% environ en 1870 à 55% en 2010.

Attention : les APU comprennent les APUL, les APUC et les ASSO.

Ppt : les différentes configurations de l’Etat

B – L’Etat producteur

1 - Pallier les défaillances du marché

L’intervention des pouvoirs publics dans l’économie se justifie d’abord pour pallier les

défaillances du marché : l'Etat répond à des besoins collectifs en produisant des services non

marchands ou marchands à partir de biens publics que le marché est incapable de produire lui-

même en raison du caractère indivisible de ses biens (biens collectifs).

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1

2

Ex : l’éclairage public (biens public non marchand), le transport ferroviaire (bien public marchand

en monopole naturel).

pour faire bénéficier l'économie d'effets externes positifs attachés aux biens publics ou pour

limiter les effets externes négatifs liés aux activités privées.

Externalité : Situation ou l’action d’un AE modifie volontairement ou involontairement la

situation d'un autre AE sans que cela passe par une transaction sur le marché cad un prix

Ex : Effet externe positif : la recherche fondamentale publique.

Ex : Effet externe négatif : la pollution

Outre le fait de produire à la place du secteur privée, l’Etat palie les défaillances du marché par :

La réglementation. Exple : interdiction de la publicité mensongère, rôle du BVA

L’information. Exple : labels et information sur la qualité des produits

L’incitation financière et fiscale. Exple : pollutaxe (internalisation des effets externes négatifs)

2 - Améliorer le bien-être

L’Etat produit des biens publics pour améliorer le bien-être social afin de permettre à tous les

citoyens, mêmes les plus pauvres de satisfaire ses besoins fondamentaux.

Ces biens publics permettent de satisfaire :

des services non marchands comme la santé, et l’éducation.

i.e: le secteur public non marchand cad les administrations publiques.

des services marchands qui comportent une dimension d’intérêt général

i.e : le secteur public marchand cad les entreprises publiques comme dans l’énergie et les transports.

Ppt : Le secteur public

C – L’Etat protecteur

1 - La redistribution

Pour protéger ses citoyens, l'Etat utilise principalement la redistribution qui vise à prélever des

ressources (impôts et cotisations) chez les AE afin de les redistribuer (prestations) à ceux qui en

ont besoin.

Il existe deux types de redistribution:

horizontale: elle consiste à se protéger contre les risques sociaux par le versement de

prestation d’assurance.

Risques sociaux : santé (maladie, invalidité, accident du travail), vieillesse/survie, famille

(handicap & logement), chômage.

verticale: elle consiste en un transfert de ressources de tous vers les plus pauvres dans un

souci de solidarité par le versement de prestation sociale d’assistance : Minima sociaux dont

RSA, aides sociales.

Ces deux types de redistribution correspondent généralement à deux logiques différentes:

Une logique "d’assurance", pour la redistribution horizontale, ou les droits sont contributifs.

D'origine allemande (Bismarck), cette protection est généralement financée par des

cotisations sociales obligatoires assises sur le travail prélevé par les organismes de sécurité

sociale.

Une logique d'assistance, pour la redistribution verticale, ou les droits sont non contributifs

D'origine anglaise (Beveridge), cette protection est généralement financée par l'Etat au

moyen de l'impôt.

En France, le système de protection sociale emprunte aux deux logiques, mais reste à dominante

horizontale.

Ppt : La structure des PO

Ppt : Les dépenses de protection sociale

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1

3

2. Quels sont les défis de l’Etat social ?

La protection sociale offre un filet de sécurité aux ménages.

Ppt : Le filet de protection des prestations sociale

Cependant, ces dernières années l'Etat providence connait une triple crise:

financière: croissance des dépenses et du déficit de la protection sociale ("trou de la sécu"),

Ppt : Le « trou de la sécu »

d'efficacité: malgré la hausse des dépenses les inégalités face aux risques sociaux se

creusent,

de légitimité: moins efficace, l'EP est remis en cause par les libéraux au nom des classes

moyennes.

II – LA POLITIQUE ECONOMIQUE CONJONCTURELLE

A – Les principes de la PE

1. Définition

La politique économique et sociale comprend 3 fonctions : allocation, stabilisation, redistribution

(R.Musgrave)

Elle possède un composante conjoncturelle (CT) et structurelle (LT).

La politique conjoncturelle assure la régulation de l’économie cad qu’elle consiste à corriger ses

déséquilibre induit par le cycle en prenant un ensemble de mesure en vue d'atteindre à CT (3 à 5

ans) 4 objectifs:

croissance et plein emploi (lutte contre le chômage),

stabilité des prix (lutte contre l’inflation) et équilibre du commerce extérieur.

Les objectifs de la politique économique sont résumés dans le carré magique de Nicolas Kaldor.

Ppt : Le carré magique

Cependant comme les objectifs sont difficiles à atteindre simultanément.

Ppt : Des objectifs difficiles à atteindre simultanément

2. Typologie & instruments (moyens d'action)

Il existe 2 grands types de PE:

les politiques de relance qui ont pour objectif la croissance et l'emploi,

les politiques de stabilisation qui ont pour objectif prioritaire la lutte contre l'inflation et

l'équilibre du commerce extérieur.

Attention : ces politiques peuvent aussi avoir comme objectif de réduire le déficit et la dette

publique, mais dans ce cas elles sont procycliques au lieu d’être contracyclique.

Il existe 2 grands instruments:

le budget de l'Etat central: la politique budgétaire,

le monnaie et le taux d'intérêt: la politique monétaire

B - Les différentes politiques conjoncturelles depuis l’après-guerre

1. Les politiques d’inspiration keynésienne

Historique :

La politique économique d’après-guerre, durant les 30 glorieuses est d’inspiration keynésienne.

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1

4

Elle cherche constamment un équilibre entre chômage et inflation (courbe de Phillips) par des

politiques de «stop and go» ou « réglage fin » utilisant un mixage des politiques budgétaires et

monétaires (policy mix).

Ppt : La courbe de Phillips à la base des politiques de « stop and go »

Attention : Ces politiques sont contra-cycliques, elles cherchent à amortir l’ampleur des cycles.

La politique de relance keynésienne :

Le principe de la PE de relance a été élaboré par J.M Keynes dans son ouvrage : « Théorie

générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie » (1936)

La relance vise à rétablir l'expansion et le plein emploi en accroissant la demande globale,

principalement au moyen de la politique budgétaire.

Ppt : Le budget de l’Etat et des administrations publiques

Keynes propose que l'Etat finance, par les dépenses budgétaires supplémentaires qui accroissent

le déficit, une politique d'investissements publics autonome, type grands travaux.

Le déficit public initial doit être compensé par l'accroissement des recettes fiscales et la

diminution des dépenses liées au regain d'activité.

Ppt : La PB de relance

Ces dépenses doivent engendrer une hausse plus importante de la production et des revenus

grâce à l'effet multiplicateur.

Ppt : Schéma du multiplicateur

Attention: il existe deux fuites qui limitent l'effet multiplicateur et donc l'efficacité des politiques de

relance: l'épargne et les importations

Le « Policy mix » keynésien propose une PM de relance visant à baisser les taux d’intérêt pour

accroître la demande.

Ppt : La PM de relance

2. Le retour des politiques libérales

Historique :

A partir de la fin des années 70, les politiques de « réglage fin », perdent de leur efficacité, c’est

la stagflation : inflation et chômage.

Ex : en France le chômage atteint 6.3% en 1981, la croissance ralentit à 0.9% et l’inflation grimpe

à 13.4% traduisant un conflit autour de répartion.

Conséquence, elles sont peu à peu remplacées par des politiques libérales de rigueur dite de

désinflation compétitive, inspirée par M.Frideman et le courant monétariste.

Conséquence, l’inflation se réduit fortement à partir des années 80, mais le chômage reste

durablement élevé. Ces politiques inspirent encore aujourd’hui les principaux pays développés.

La politique de rigueur :

La politique de rigueur a pour objectif la lutte contre l’inflation et le rétablissement des équilibres

extérieurs au moyen d’une politique monétaire et budgétaire restrictive : c’est la désinflation

compétitive

La PM restrictive entraine la diminution de l’inflation (désinflation) par une hausse des taux

d’intérêts

Ppt : Une PM de rigueur la base de la désinflation…

Si l’inflation diminue, les entreprises gagnent en compétitivité prix et vendent plus à l’étranger ce

qui réduit le déficit commercial.

Ppt : …compétitive

La PB restrictive est utilisée en complément afin de comprimer la demande globale et ainsi

ralentir la hausse des prix.

Ppt : La Politique Budgétaire de rigueur

MONSIEUR ROPERT UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE, U.F.R DE LANGUES LICENCE L.E.A. L2/S3

PARCOURS COMMERCE INTERNATIONAL - MACROECONOMIE 1

5

Les dangers de la politique de rigueur :

A court terme cette politique freine la demande, la croissance et l’emploi, surtout si elle est

utilisée de manière pro-cyclique, comme actuellement, elle risque d’entraîner la récession.

Ppt : « Les dangers d’une politique de rigueur »

Cependant, théoriquement, à LT, cette politique n’est pas l’ennemie de l’emploi (JC Trichet) car :

une meilleure compétitivité prix des entreprises leur permet d’accroître leurs bénéfices,

cela permet d'aboutir au théorème de Schmidt : « les profits d’aujourd’hui sont

investissements de demain et les emplois d’après-demain » (Thèse libérale)

Historiquement, la politique de désinflation compétitive alterne :

récession à court terme (cf : danger des politiques de rigueur),

puis expansion à long terme (cf : la politique de rigueur n’est pas l’ennemie de l’emploi)…

puis retour de la récession en raison de la déformation du partage salaire/profit en faveur

des profits qui finit par déprimer la demande anticipée (effet accélérateur négatif) et donc la

croissance.

Ppt : L’impact de la politique de désinflation compétitive française

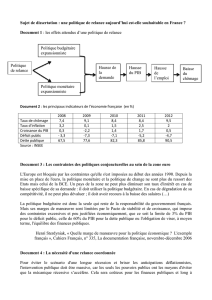

3. Les conséquences de la crise des subprimes : entre relance et rigueur

De la relance… :

La crise financière des subprimes a entrainé dans un 1er temps le retour des politiques de relance

et éviter, en France notamment, une dépression trop importante en 2009.

Le déficit budgétaire des principaux pays développés s’est fortement accrue jouant son rôle de

stabilisateur automatique.

Stabilisateur automatique : le déficit budgétaire lié à un pic de récession, vient soutenir la demande

défaillante et exerce un effet contra cyclique (inversement dans les périodes d’expansion)

La BCE a fortement diminué ses taux d’intérêts afin d’éviter de « Crédit Crunch ».

Ppt : La PE conjoncturelle de relance en 2008-2009

… à la rigueur:

Les déficits publics se sont fortement accrue entre 2008 et 2012 entraînant l’accroissement de la

dette publique : C’est la crise des dettes souveraines.

En effet, l’interdiction faite à la BCE de prêter directement aux Etats a entrainé une envolée de la

charge de la dette en raison de la hausse des taux d’intérêts liée à la prime de risque.

Ppt : La crise des dettes souveraines

Cela conduit:

certains pays au bord de la cessation de paiement par effet boule de neige de la dette

(Grèce, Espagne, Italie…)

Ppt : L'effet "boule de neige" de la dette

au retour de mesure d’austérité afin de réduire la dette et l’adoption d’un pacte budgétaire

(régle d’or). (Voir II)

à une forte dégradation du bien-être des populations : hausse du chômage, creusement des

inégalités, hausse de la pauvreté…

Attention: ces mesures risquent d’accroitre l’insolvabilité des pays concernés, et les entrainer dans

un cercle vicieux de l’austérité perpétuelle … sans pour autant régler le problème de la dette !

Rq : L’austérité conduit à la dépression ce qui accroît le poids de la dette dans le PIB !

Synthèse :

Ppt : Crise des subprimes et politique budgétaire

C – La politique économique conjoncturelle dans le cadre européen

1 – La coordination des politiques économiques

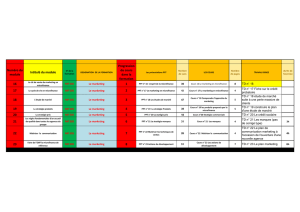

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%