Attestation de maîtrise des connaissances et compétences

Attestation de maîtrise des connaissances et compétences - Palier 2 CM2

La culture scientifique et technologique (p: 9)

OUI NON

Pratiquer une démarche scientifique et technologique

Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer questionner…

Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions

Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral

Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des

activités de la vie courante

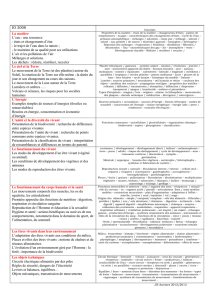

Le ciel et la terre

La matière

L’énergie

L’unité et la diversité du vivant

Le fonctionnement du vivant

Le fonctionnement du corps humain et la santé

Les êtres vivants dans leur environnement

Les objets techniques

Mobiliser ses connaissances pour comprendre quelques questions liées à l’environnement et au développement durable et agir en

conséquence

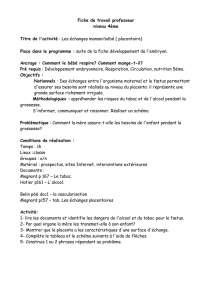

Aide à l’évaluation des acquis

Pratiquer une démarche scientifique ou technologique

Outils d’évaluation pour l’attestation

du palier 2

Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner Ex : 5.1- 5.2 doc Eduscol

Manipuler et expérimenter, formuler une hypothèse et la tester, argumenter, mettre à l’essai plusieurs pistes de solutions Ex : 2.1- 2.2- 3.1 doc Eduscol

Exprimer et exploiter les résultats d’une mesure et d’une recherche en utilisant un vocabulaire scientifique à l’écrit et à l’oral

Ex : 2.3- 3.2 doc Eduscol

Maîtriser des connaissances dans divers domaines scientifiques et les mobiliser dans des contextes scientifiques différents et dans des activités de la vie

courante

Thèmes

Savoirs à construire pour l’élève au cours de toute la scolarité

élémentaire

Connaissances à enseigner pour l’enseignant (le programme)

Propositions d’items pour le livret

d’évaluation (liens avec le programme)

En gras « minimum exigible » pour

l’attestation du palier 2 du socle commun

Outils d’évaluation pour l’attestation

du palier 2

Le ciel et la terre

Le mouvement de la Terre

(et des planètes) autour

du Soleil, la rotation

de la Terre sur elle-même

; la durée du jour et son

changement au cours des

saisons.

– L’alternance du jour et de la nuit en un lieu de la

Terre correspond au passage de ce lieu successivement dans la zone de l’espace éclairée par

le Soleil et dans la zone d’ombre portée par la Terre.

– La trajectoire «apparente » du Soleil s’effectue de la gauche vers la droite pour un

observateur situé face à celui-ci. La rotation de la Terre sur elle-même s’effectue donc de la

droite vers la gauche, c’est-à dire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

– Chaque jour, les habitants de la Terre constatent que le Soleil apparaît vers l’est, monte

dans le ciel, culmine (est au plus haut au-dessus de l’horizon) en passant au-dessus du sud

(dans l’hémisphère Nord), redescend et disparaît vers l’ouest (cette affirmation n’est pas vraie

dans les régions polaires). En Europe, la trajectoire du Soleil est parcourue de gauche à droite

pour un observateur situé face à lui.

Savoir que le soleil se déplace d’est en ouest dans le

ciel

Savoir que selon les saisons, l’amplitude de la course

du soleil varie

Savoir que la durée des jours et des nuits varie au

cours de l’année et comment celle-ci varie.

Savoir à quoi correspondent les équinoxes et les

solstices.

Savoir que la succession du jour et de la nuit est due

à la rotation de la terre sur elle même

Situation n°2 P :126 Magnard

– La trajectoire apparente du Soleil dans le ciel se modifie au cours des saisons. Aux latitudes

de l’Europe, elle est la plus courte au solstice d’hiver (le Soleil se lève alors pratiquement au

sud-est et se couche pratiquement au sud-ouest) et la plus longue au solstice d’été (le Soleil

se lève pratiquement au nord-est et se couche pratiquement au nord-ouest).

Ce n’est qu’aux équinoxes de printemps et d’automne que le Soleil se lève exactement à l’est

et se couche exactement à l’ouest (sur un horizon parfaitement horizontal).

– Quand il reste longtemps levé et culmine haut dans le ciel, le Soleil chauffe davantage le sol :

c’est la saison chaude. À l’inverse, quand les journées sont courtes et que le Soleil reste assez

bas, c’est la saison froide. La durée de la journée évolue au fil de l’année. Dans les régions

tempérées, elle est la plus courte à la date du solstice d’hiver et la plus longue à la date du

solstice d’été.

À la date des équinoxes, la durée de la journée (mesurée entre le coucher et le lever du Soleil

sur un horizon fictif parfaitement horizontal) est pratiquement égale à 12 heures. Il y a alors

égalité entre la durée de la journée et celle de la nuit, c’est l’origine du mot « équinoxe ».

Savoir que la terre tourne d’ouest en est

Situation n°16 p :134 Magnard

Le mouvement de la Lune

autour de la Terre.

Repérer des régularités dans le phénomène des phases

Même si on la voit différente, il n’y a qu’une seule lune.

La lune ne brille pas (comme les étoiles), c’est le soleil qui l’éclaire.

La lune reflète la lumière du soleil sur la terre.

Au fil des jours, la lune change progressivement d’aspect.

On appelle ces changements : les phases de la lune.

Elles sont, dans l’ordre :

-la nouvelle lune,

-le premier croissant qui s’éclaire par la droite (D= Premier quartier)

-ensuite le premier quartier

-vient ensuite la lune gibbeuse

-la pleine lune (la lune est éclairée entièrement)

-vient ensuite la lune gibbeuse (éclairée par la gauche)

-vient le dernier quartier ( C= dernier quartier)

-enfin le dernier croissant

Ce cycle complet dure : 29 jours ½ : c’est une lunaison.

La lune parfois ne se lève pas toujours à la même heure. C’est pour cela que l’on ne la voit

briller dans le ciel le jour comme la nuit.

Chaque jour la lune change d’aspect car depuis la terre, nous la voyons éclairée différemment

par le soleil.(puisqu’elle tourne autour de nous).

· Savoir que ces différentes formes sont la partie

éclairée de la lune

· Savoir que le Soleil éclaire la Lune

· Savoir que la Lune tourne autour de la Terre

· Connaître le cycle lunaire :

Durée d’une lunaison

Les différentes phases de la lune-leur nom

Pouvoir prévoir l’évolution de l’aspect de la

lune dans le ciel

Situation n°11 p : 131 Magnard

+Ex : A) n°1 Les 2 premières questions p : 160

Magnard élèves

Lumières et ombres. – Une ombre nécessite une source de lumière. Sa forme dépend de la forme de l’objet, de sa

position et de son orientation par rapport à la source.

– La lumière suit un trajet rectiligne dans un milieu

homogène.

– Un objet opaque éclairé par une source de lumière a une partie éclairée et une partie à

l’ombre. Les formes visibles de ces surfaces varient suivant la place de l’observateur.

Savoir que l’ombre d’un objet ne donne des

informations que sur les contours de l’objet

Savoir que l’ombre d’un objet n’existe que si l’objet

est éclairé par une source lumineuse (soleil- lampe)

Savoir que l’ombre se forme sur un support (mur- sol-

table…)

Savoir qu’il y a opposition entre l’ombre et la source

lumineuse (par rapport à l’objet)

Situation n°5 p : 128 Magnard

Volcans et séismes, les

risques pour les sociétés

humaines.

– Le magma est le résultat de la fusion partielle de roches. Cette fusion se déroule à quelques

dizaines de kilomètres de profondeur. Le magma remonte vers la surface, empruntant une ou

plusieurs fissures de la croûte terrestre. La sortie du magma (et ses conséquences et

phénomènes associés : nuées ardentes…) constitue une éruption volcanique. Une éruption

présente souvent des signes précurseurs, une période d’activité maximale (écoulements de

laves, explosions, nuées ardentes…) ; enfin, une période d’accalmie plus ou moins longue.

– Un séisme correspond au mouvement brusque d’une ancienne fracture de roches en

profondeur ou à la formation d’une nouvelle faille. Des vibrations plus ou moins fortes

peuvent être ressenties en surface. Ces manifestations peuvent être catastrophiques ou

imperceptibles.

– L’étude des risques majeurs naturels permet de rechercher les conditions de leur

prévention.

Connaître les manifestations et les conséquences

d’un tremblement de terre

Comprendre les causes d’un tremblement de terre

· Connaître et pouvoir modéliser l’origine

des séismes

· savoir ce que sont les plaques tectoniques

· Connaître les notions de plaques, magma,

subduction, faille

Savoir ce que signifie : sismologues, séisme,

magnitude,

épicentre, réplique, échelle de Richter

Savoir localiser les plaques tectoniques et les volcans

sur une carte

Ex : D) p : 161 Magnard élèves

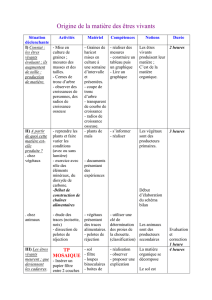

La matière

L’eau : une ressource

- états et changements

d’état ;

- le trajet de l’eau dans la

nature ;

- le maintien de sa qualité

pour ses utilisations.

– La glace, l’eau liquide et la vapeur d’eau sont trois états physiques de l’eau.

–

L’eau gèle (ou reste solide) lorsque elle est portée à une température inférieure à 0°C et,

réciproquement, la glace fond (ou l’eau reste liquide) lorsqu’elle est portée à une

température supérieure à 0°C. La masse se conserve au cours de cette transformation.

– À l’air libre et dans les conditions usuelles, l’eau bout à une température fixe voisine de

100 °C. La valeur de celle-ci n’est affectée ni par la durée du chauffage ni par la puissance de

la source. L’ébullition se caractérise par la transformation d’eau liquide en vapeur d’eau se

produisant dans tout le volume du liquide.

La vapeur d’eau présente dans l’air ambiant, état gazeux de l’eau, est imperceptible à nos

sens.

– Le passage de l’état liquide à l’état gazeux peut se produire seulement en surface : c’est

l’évaporation. Le phénomène est alors plus lent et se produit à toute température (en

dessous de 100°C). Au cours d’une évaporation, l’eau ne disparaît pas. Elle se transforme en

vapeur d’eau qui se mélange à l’air ambiant.

Au cours d’une condensation, l’eau devient visible mais elle était présente dans l’air sous

forme de vapeur invisible avant de se condenser.

Connaître les trois états de l’eau

Savoir que le passage d’un état à l’autre est lié à la

température

Connaître la terminologie : fusion- évaporation-

vaporisation- solidification –condensation-

sublimation…

Connaître la température de solidification de l’eau

Connaître la température de fusion de l’eau

Connaître le cycle de l’eau dans la nature

Savoir « nettoyer » de l’eau. Faire la distinction eau

pure – eau limpide

Ex B) p : 146 Magnard élèves

Situation n°2 p : 89 Magnard

_De l’eau sale à l’eau claire : Comment obtenir de l’eau limpide à partir d’une eau

contenant de la terre et des débris de végétaux. (Connaître un procédé de séparation : la

filtration)

Infiltration et risque de pollution par les engrais. Filtration et infiltration dans la nature :

Comment prouver que l’engrais va dans les eaux souterraines ?

Savoir que certaines substances se dissolvent dans l'eau

Notion de dépollution : faire prendre conscience des dégradations infligées par l’homme sur

son

environnement, trouver des solutions pour retrouver une eau de qualité, faire la différence

entre eau

limpide et eau pot

able, comprendre la nécessité et le fonctionnement d’une station

d’épuration.

Fabrication d’un filtre naturel qui ne fait que nettoyer l’eau partiellement, sans la dépolluer

: le rôle du sol et du sous-sol en tant que filtre à eau, imaginer un système simple pour

filtrer l’eau pour prendre conscience que cette eau sera claire mais non potable.

L’air et les pollutions de

l’air.

– L’air est de la matière au même titre que les liquides et les solides puisque l’air est pesant.

– La matérialité se manifeste également par d’autres propriétés : l’air peut être transvasé

comme les liquides, l’air peut transmettre un mouvement comme les solides, l’air peut

résister à un liquide, à un solide ou au mouvement (parachute), le vent est de l’air en

mouvement…

– L’air est un excellent isolant thermique

_L’air est composé de plusieurs gaz et peut être plus ou moins pollué (chargé en gaz

polluants). Réflexion sur la qualité de l’air et les moyens d’en réduire la pollution.

-L’air a une masse. On peut le peser.

Savoir que l’air est un gaz composé de plusieurs

autres gaz

Savoir que l’air est de la matière.

Comme toute autre matière :

Savoir que l’air a la capacité à s’opposer à

une autre matière, l’eau.

Savoir qu’on peut agir sur d’autres

matières avec l’air.

Savoir qu’on peut transvaser l’air.

Savoir que l’air peut mettre en

mouvement une autre matière.

Savoir que l’air a une masse.

Mélanges et solutions. –

Certains gaz, certains liquides, certains solides, peuvent se dissoudre dans l’eau

(dissolution) en quantité appréciable mais pas illimitée. Lors d’un mélange ou d’une

dissolution, la matière, et donc la masse, se conservent.

– Dans le cas d’un mélange homogène, on ne voit

plus de particules solides. Le seul moyen de récupérer la substance introduite dans le

liquide est alors l’évaporation. Dans le cas d’un mélange hétérogène, on voit des substances

solides en suspension ou en dépôt au fond du liquide. On peut récupérer le solide par

filtration ou décantation (dans le cas d’un dépôt) ou encore par évaporation

Savoir la différence entre mélanges homogènes et

hétérogènes.

Connaître et utiliser à bon escient le phénomène de

décantation, de filtration pour récupérer un solide

dans un liquide

Savoir comment récupérer un solide dissout dans un

liquide: par évaporation.

Situation n°1 p : 33 Magnard

Situation n°5 p :35 Magnard

Les déchets : réduire,

réutiliser, recycler.

Il existe plusieurs sortes de déchets : les déchets biodégradables- les recyclables – les

autres

Connaître les caractéristiques des déchets biodégradables. Connaître les conditions

favorables à la biodégradation. Expérience test avec une décharge miniature.

Le recyclage => Un exemple : le recyclage du papier en classe

Réflexion autour des emballages.

Notion de dépollution. Que faire de l'eau polluée lors de la traversée d’une décharge ?

Fabrication d'un filtre naturel, qui ne fait que nettoyer l'eau partiellement, sans la

dépolluer.

Savoir repérer des déchets organiques des autres.

Connaître les notions : biodégradable- recyclable

Ex G) p : 97 Magnard élèves

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%