Texte 4 Heredia - Le blog de Jocelyne Vilmin

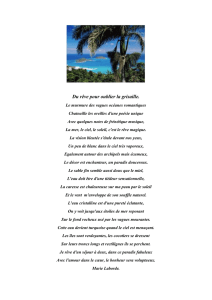

Texte 4 : José Maria de Heredia (1842-1905), Les Trophées (1893)

« Les conquérants »

En quoi la structure du sonnet marque-t-elle l’évolution de l’évocation des conquistadors ?

José Maria de Heredia est un poète du Parnasse, courant littéraire de la deuxième partie du

XIXe siècle dont l’idéal est la recherche de la beauté. Les poètes de courant, Lecomte de Lisle,

Heredia ou Catulle Mendès observent le culte du travail poétique et emploient fréquemment des

formes contraignantes comme le sonnet. Ils refusent le lyrisme personnel.

Les Trophées : le recueil s’organise autour de l’idée d’une histoire de l’humanité, en étapes

historiques. Titres des parties : « La Grèce et la Sicile », « Le Moyen-âge et la Renaissance »,

« L’Orient et les Tropiques », « La Nature et le Rêve ». Influence : Hugo, Baudelaire et Lecomte de

Lisle. Deux thématiques contradictoires : célébration de l’énergie et héroïsme / sentiment profond

du néant.

« Les Conquérants » : titre du sonnet et de la dernière section (8 textes) de la partie intitulée

« Le Moyen Âge et la Renaissance ». Les conquistadors ont exercé une réelle fascination sur

Heredia ; un de ses ancêtres, Don Pedro de Heredia faisait partie des compagnons du frère de

Christophe Colomb. Dans ce sonnet, l’évocation des conquistadors est rigoureusement déterminée

par la structure du poème. C’est pourquoi nous examinerons tout d’abord la présentation des

conquistadors et de leur voyage dans les quatrains, puis le mystère et le rêve qu’illustrent les deux

tercets.

I - Évolution du texte

Une série de différences entre les deux quatrains, marqués par un mouvement de progression dans

l’espace, et les deux tercets plus statiques.

a) Les deux quatrains

- série d’informations concernant

o les personnages : caractérisation : v. 1, 2, 4 (citer les termes)

o point de départ de l’expédition : v. 3 (citer les termes)

o objectif : v. 5, 6 (citer les termes)

o destination (citer les termes)

- réalisme des images et du vocabulaire : citations ……………………………………………………………………

- insistance sur le mouvement, marqué par le choix des verbes :

…………………………………………………. et par les indications de lieux ……………………………………………..

- quelques termes évoquant la violence : ………………………………………………………………………………

- rythme assez marqué : nombreux mots d’une ou deux syllabes ……………………………………,

martèlement marqué par les allitérations en p – b – t – d – k –g

-

b) Les deux tercets

Tableau plus statique : rêves, pensées, espoir

o Insistance sur les couleurs et sur la luminosité : ………………………………………………………..

o Insistance sur l’espoir, l’avenir, le rêve : …………………………………………………………………..

o Rythme nettement ralenti : césure à l’hémistiche

o Dominante de sonorités assourdies : exemples : ……………………………………………..

II – Première partie

a) premier quatrain : présentation imagée et réaliste des conquérants ; annonce du mot-clé

retardée au profit des caractérisations

- comparaison ample (v. 1) qui insiste sur la caractère brutal des personnages et sur leurs

origines. Allusion à l’oiseau de proie, le terme « charnier » = idée de violence, de brutalité

qui sera reprise au v. 4 : « rêve héroïque et brutal »

- apposition (v. 2) qui fait apparaître un jeu de contrastes (oxymore : misères hautaines » ;

polysémie du verbe « porter » qui peut tout autant insister sur le poids des misères que sur

une attitude noble et élevée)

- l’indication historique d’un point de départ (précision du nom du port d’où s’est embarqué C.

Colomb)

- présentation des héros : au v. 3 seulement, ils sont identifiés « routiers et capitaines ».

L’idée de départ est mise en relief par la situation du verbe « partaient » au début du v . 4

- dernier vers : apposition « ivres d’un rêve héroïque et brutal » qui caractérise l’état des

conquérants et insiste sur la double tonalité du sonnet : le désir de conquête et le rêve.

b) deuxième quatrain : nouvelle information et glissement du réalisme vers le mystère et le

rêve.

- deux parties coordonnées : v. 5, 6 et 7,8

- vers 5 et 6 : précision de la destination et de l’objectif ; opposition entre idée de conquête et

idée de mystère et d’éloignement. Destination exotique et incertaine qui se pare des rêves de

gloire et de richesse ; à noter : l’emploi du terme « Cipango »

- vers 7 et 8 : tonalité du rêve encore plus marquée ; rythme harmonieux

III – deuxième partie : mystère et rêve ; alternative « ou » entre deux attitudes : rêve ou

observation

a) premier tercet

- expression d’une répétition « chaque soir » et indication du moment de la journée : contexte de

mystère et de charme (crépuscule)

- évolution en trois étapes construites sur une anacoluthe « espérant des lendemains épiques » …

l’azur sujet

- réalité du lendemain estompé par le sommeil et le charme « enchantait » ; opposition

« lendemains épiques » V / « mirage doré » V

➜ passage de la réalité du voyage au rêve lointain et incertain

b) deuxième tercet : les conquérants intégrés à un tableau qui s’attache à montrer l’espoir, l’avenir,

un destin lumineux

- reprise des éléments historiques « caravelle » V , géographiques « ciel ignoré » V

- espoir de découvertes « étoiles nouvelles » V

harmonies musicales et rythme : assonances en « a » : …………………………., sonorités assourdies :

……………………………………..

Conclusion :

- une réalité historique, les Conquistadors, transcendée par une aspiration éternelle au rêve et

au merveilleux (les deux tercets) dans un poème à la structure très rigoureuse.

- Ici, le thème du voyage est synonyme de grandeur passée, d’espoir. Il s’agit d’un voyage réel

et non imaginaire comme dans L’invitation au voyage de Charles Baudelaire, d’un voyage

ambitieux qui peut s’opposer à la familiarité du poème Ma Bohème d’Arthur Rimbaud.

1

/

2

100%