Ce qu`une économie de marché de capitaux n`est pas

TFD 74/Mars 2004 33

TFD 74/Mars 2004

32

donc en rien assimilable à un système « tout marché »,

d’autant qu’au fur et à mesure que les financements

de marchés s’étendent, ils n’excluent nullement les

banques et les autres intermédiaires financiers, qui

bien au contraire, participent au développement et à

l’approfondissement des marchés de capitaux.

Le développement des marchés n’exclut pas davantage

l’intervention des pouvoirs publics, en raison de la

fragilité intrinsèque de la sphère bancaire et finan-

cière. Les réglementations évoluent, changent de

nature mais la supervision prudentielle de la sphère

bancaire et financière, impliquant nécessairement les

pouvoirs publics, demeure indispensable au bon

fonctionnement de la sphère bancaire et financière.

D’autant plus que si la libéralisation financière est

porteuse d’efficacité, elle engendre aussi une instabilité

accrue qui renforce le besoin de régulation.

En bref, rien au sein des pays industrialisés ne vient

prouver l’existence d’un modèle d’économie de marché

de capitaux uniforme, libéralisé, déréglementé vers

lequel les systèmes financiers auraient progressivement

convergé après avoir été dominés par des systèmes

orientés banques. La thèse de la convergence finan-

cière apparaît ainsi peu fondée. Or à la thèse de la

convergence est étroitement liée celle de la libérali-

sation financière selon laquelle, il conviendrait, pour

favoriser la croissance et le développement des pays

pauvres, d’opérer une mutation financière (libéralisation

des mouvements de capitaux, déréglementation ban-

caire, ouverture de marchés boursiers,…) destinée à

y transposer une économie de marché de capitaux.

C’est autour de cette thèse que s’est formé le

« consensus de Washington ». Ce dernier désigne l’idéo-

logie qui a conduit les grandes institutions internatio-

nales (FMI et Banque mondiale) à faire pression sur

les pays en développement pour qu’ils libéralisent

rapidement leur système bancaire et financier. L’éco-

nomie de marché de capitaux dont il s’agissait de

promouvoir le développement dans ces pays a dès

lors été assimilée à une libéralisation financière

importée clé en main, sans emprise sur le terrain,

c’est-à-dire sans prise en considération des besoins

de financement particuliers de l’économie locale

selon les caractéristiques de son tissu économique.

Cela a conduit à des contorsions douloureuses de la

part des pouvoirs publics locaux entre les exigences

d’une telle mutation conforme aux préceptes du

consensus de Washington et les pratiques locales. Un

véritable chemin de croix pour la plupart de ces pays

vécu dans le plus grand désarroi social, avec au final

pour certains d’entre eux (pays d’Asie du sud-est et

d’Amérique Latine) les graves crises financières que

l’on sait. Les stratégies de réduction de la pauvreté

mises en place par ces institutions sont loin d’être

arrivées à bout des problèmes posés par la libérali-

sation financière1.

L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invec-

tives déjà lancées contre les institutions financières

internationales, mais plutôt de défaire un certain

nombre d’idées reçues à propos de la nature des

systèmes financiers et de leur évolution. Le propos

que nous entendons défendre est le suivant : la thèse

de la libéralisation financière est infondée parce

qu’elle s’appuie sur une vision profondément erronée

de ce qu’est une économie de marché de capitaux.

Aussi nous appliquerons-nous à présenter ici ce

qu’une économie de marché de capitaux n’est pas !

Une économie de marchés de capitaux

n’est pas un modèle uniforme

Le modèle anglo-saxon correspond-il à un mythe ou

à une réalité ? S’agit-il d’un stéréotype ou d’un véri-

table archétype ? Ce modèle de finance de marché

caractérise-t-il plus le Royaume-Uni et les Etats-

Unis que le reste des pays de l’OCDE ? Constitue-t-

il un modèle vers lequel seraient censés converger

les systèmes orientés banques ?

Le modèle anglo-saxon :

mythe ou réalité?

Le modèle anglo-saxon réunirait des pays, en

particulier le Royaume-Uni et les Etats-Unis, dont le

système financier serait « basé sur le marché

financier » (Market-based system), c’est-à-dire carac-

térisé par un marché financier fortement développé

1. Voir le numéro spécial « Les stratégies de réduction de

la pauvreté en débat », Techniques financières et dévelop-

pement, n° 69, décembre 2002.

Introduction

L’analyse de la mutation financière est restée très

empreinte d’une vision dichotomique des systèmes

financiers (orientés banques / orientés marchés),

l’idée étant que le développement des marchés

devrait nécessairement produire un basculement

d’une économie d’endettement à une économie de

marchés de capitaux caractérisée par une désintermé-

diation des financements. Il est courant d’entendre,

par exemple à propos du cas de la France, que la

modernisation du secteur bancaire et financier français,

opérée au cours des années 1980, aurait permis le

passage d’une économie d’endettement, censée

caractériser la situation du financement de l’économie

française au cours de la période 1960-1980, durant

laquelle la bancarisation se développe, à une économie

de marché de capitaux où le financement intermédié

n’occuperait plus qu’une position résiduelle par rap-

port au financement direct. Cette vision souvent

étendue à l’ensemble des systèmes financiers débou-

che sur une vision déterministe et linéaire du déve-

loppement des systèmes financiers : en se dévelop-

pant, les systèmes financiers passeraient de systèmes

orientés banques à des systèmes orientés marchés.

L’idée de convergence financière vers un modèle

uniforme orienté marchés, généralement associé à la

situation des pays anglo-saxons, s’appuie sur cette

vision déterministe.

Pourtant, à bien observer les systèmes financiers des

pays industrialisés et, en particulier, ceux des pays

anglo-saxons (notamment, les Etats-Unis et le

Royaume-Uni), s’il est une caractéristique qui res-

sort, c’est bien l’absence d’uniformité ou tout au

moins la mixité de ces systèmes financiers, caractérisés

par la coexistence des différents modes de financements

(autofinancement, crédit bancaire, financements de

marché). La maturité des systèmes financiers n’est

Ce qu'une économie de marché

de capitaux n'est pas

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN • Université de Paris I – TEAM

Dhafer SAIDANE * • Université de Lille 3 – GREMARS & Épargne Sans Frontière

* Les auteurs remercient Bernard PARANQUE ainsi que

les participants au colloque « Le financement d’une éco-

nomie émergente », Nabeul (Tunisie) les 22-23 mai 2003

pour leurs remarques sur une version antérieure de ce

papier.

Résumé

L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invectives déjà lancées contre les institutions financières

internationales, mais plutôt de défaire un certain nombre d’idées reçues à propos de la nature des systèmes

financiers et de leur évolution. Le propos que nous entendons défendre est le suivant : la thèse de la libérali-

sation financière, ou tout au moins l’interprétation qui en est souvent restituée, est infondée parce qu’elle

s’appuie sur une vision profondément erronée de ce qu’est une économie de marché de capitaux. Pour ce

faire, nous nous appliquons ici à présenter ce qu’une économie de marché de capitaux n’est pas. Une défini-

tion par la négative déclinée en quatre points :

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas un modèle uniforme.

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas le résultat d’un «évolutionnisme financier ».

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement désintermédiée.

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement déréglementée.

TFD 74/Mars 2004 33

TFD 74/Mars 2004

32

donc en rien assimilable à un système « tout marché »,

d’autant qu’au fur et à mesure que les financements

de marchés s’étendent, ils n’excluent nullement les

banques et les autres intermédiaires financiers, qui

bien au contraire, participent au développement et à

l’approfondissement des marchés de capitaux.

Le développement des marchés n’exclut pas davantage

l’intervention des pouvoirs publics, en raison de la

fragilité intrinsèque de la sphère bancaire et finan-

cière. Les réglementations évoluent, changent de

nature mais la supervision prudentielle de la sphère

bancaire et financière, impliquant nécessairement les

pouvoirs publics, demeure indispensable au bon

fonctionnement de la sphère bancaire et financière.

D’autant plus que si la libéralisation financière est

porteuse d’efficacité, elle engendre aussi une instabilité

accrue qui renforce le besoin de régulation.

En bref, rien au sein des pays industrialisés ne vient

prouver l’existence d’un modèle d’économie de marché

de capitaux uniforme, libéralisé, déréglementé vers

lequel les systèmes financiers auraient progressivement

convergé après avoir été dominés par des systèmes

orientés banques. La thèse de la convergence finan-

cière apparaît ainsi peu fondée. Or à la thèse de la

convergence est étroitement liée celle de la libérali-

sation financière selon laquelle, il conviendrait, pour

favoriser la croissance et le développement des pays

pauvres, d’opérer une mutation financière (libéralisation

des mouvements de capitaux, déréglementation ban-

caire, ouverture de marchés boursiers,…) destinée à

y transposer une économie de marché de capitaux.

C’est autour de cette thèse que s’est formé le

« consensus de Washington ». Ce dernier désigne l’idéo-

logie qui a conduit les grandes institutions internatio-

nales (FMI et Banque mondiale) à faire pression sur

les pays en développement pour qu’ils libéralisent

rapidement leur système bancaire et financier. L’éco-

nomie de marché de capitaux dont il s’agissait de

promouvoir le développement dans ces pays a dès

lors été assimilée à une libéralisation financière

importée clé en main, sans emprise sur le terrain,

c’est-à-dire sans prise en considération des besoins

de financement particuliers de l’économie locale

selon les caractéristiques de son tissu économique.

Cela a conduit à des contorsions douloureuses de la

part des pouvoirs publics locaux entre les exigences

d’une telle mutation conforme aux préceptes du

consensus de Washington et les pratiques locales. Un

véritable chemin de croix pour la plupart de ces pays

vécu dans le plus grand désarroi social, avec au final

pour certains d’entre eux (pays d’Asie du sud-est et

d’Amérique Latine) les graves crises financières que

l’on sait. Les stratégies de réduction de la pauvreté

mises en place par ces institutions sont loin d’être

arrivées à bout des problèmes posés par la libérali-

sation financière1.

L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invec-

tives déjà lancées contre les institutions financières

internationales, mais plutôt de défaire un certain

nombre d’idées reçues à propos de la nature des

systèmes financiers et de leur évolution. Le propos

que nous entendons défendre est le suivant : la thèse

de la libéralisation financière est infondée parce

qu’elle s’appuie sur une vision profondément erronée

de ce qu’est une économie de marché de capitaux.

Aussi nous appliquerons-nous à présenter ici ce

qu’une économie de marché de capitaux n’est pas !

Une économie de marchés de capitaux

n’est pas un modèle uniforme

Le modèle anglo-saxon correspond-il à un mythe ou

à une réalité ? S’agit-il d’un stéréotype ou d’un véri-

table archétype ? Ce modèle de finance de marché

caractérise-t-il plus le Royaume-Uni et les Etats-

Unis que le reste des pays de l’OCDE ? Constitue-t-

il un modèle vers lequel seraient censés converger

les systèmes orientés banques ?

Le modèle anglo-saxon :

mythe ou réalité?

Le modèle anglo-saxon réunirait des pays, en

particulier le Royaume-Uni et les Etats-Unis, dont le

système financier serait « basé sur le marché

financier » (Market-based system), c’est-à-dire carac-

térisé par un marché financier fortement développé

1. Voir le numéro spécial « Les stratégies de réduction de

la pauvreté en débat », Techniques financières et dévelop-

pement, n° 69, décembre 2002.

Introduction

L’analyse de la mutation financière est restée très

empreinte d’une vision dichotomique des systèmes

financiers (orientés banques / orientés marchés),

l’idée étant que le développement des marchés

devrait nécessairement produire un basculement

d’une économie d’endettement à une économie de

marchés de capitaux caractérisée par une désintermé-

diation des financements. Il est courant d’entendre,

par exemple à propos du cas de la France, que la

modernisation du secteur bancaire et financier français,

opérée au cours des années 1980, aurait permis le

passage d’une économie d’endettement, censée

caractériser la situation du financement de l’économie

française au cours de la période 1960-1980, durant

laquelle la bancarisation se développe, à une économie

de marché de capitaux où le financement intermédié

n’occuperait plus qu’une position résiduelle par rap-

port au financement direct. Cette vision souvent

étendue à l’ensemble des systèmes financiers débou-

che sur une vision déterministe et linéaire du déve-

loppement des systèmes financiers : en se dévelop-

pant, les systèmes financiers passeraient de systèmes

orientés banques à des systèmes orientés marchés.

L’idée de convergence financière vers un modèle

uniforme orienté marchés, généralement associé à la

situation des pays anglo-saxons, s’appuie sur cette

vision déterministe.

Pourtant, à bien observer les systèmes financiers des

pays industrialisés et, en particulier, ceux des pays

anglo-saxons (notamment, les Etats-Unis et le

Royaume-Uni), s’il est une caractéristique qui res-

sort, c’est bien l’absence d’uniformité ou tout au

moins la mixité de ces systèmes financiers, caractérisés

par la coexistence des différents modes de financements

(autofinancement, crédit bancaire, financements de

marché). La maturité des systèmes financiers n’est

Ce qu'une économie de marché

de capitaux n'est pas

Jézabel COUPPEY-SOUBEYRAN • Université de Paris I – TEAM

Dhafer SAIDANE * • Université de Lille 3 – GREMARS & Épargne Sans Frontière

* Les auteurs remercient Bernard PARANQUE ainsi que

les participants au colloque « Le financement d’une éco-

nomie émergente », Nabeul (Tunisie) les 22-23 mai 2003

pour leurs remarques sur une version antérieure de ce

papier.

Résumé

L’objet de cet article n’est pas de rajouter aux invectives déjà lancées contre les institutions financières

internationales, mais plutôt de défaire un certain nombre d’idées reçues à propos de la nature des systèmes

financiers et de leur évolution. Le propos que nous entendons défendre est le suivant : la thèse de la libérali-

sation financière, ou tout au moins l’interprétation qui en est souvent restituée, est infondée parce qu’elle

s’appuie sur une vision profondément erronée de ce qu’est une économie de marché de capitaux. Pour ce

faire, nous nous appliquons ici à présenter ce qu’une économie de marché de capitaux n’est pas. Une défini-

tion par la négative déclinée en quatre points :

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas un modèle uniforme.

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas le résultat d’un «évolutionnisme financier ».

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement désintermédiée.

- Une économie de marchés de capitaux n’est pas nécessairement déréglementée.

TFD 74/Mars 2004 35

TFD 74/Mars 2004

34

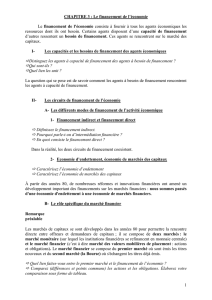

L’étude de Amable et Paillard (2002) aboutit à plu-

sieurs résultats intéressants. L’autofinancement est

prépondérant dans tous les pays et en particulier dans

ceux traditionnellement classés dans les systèmes

fondés sur le marché (96 % aux Etats-Unis, 93 % au

Royaume-Uni). Le recours aux crédits bancaires est

partout plus important que les financements de marché

(actions, obligations et titres courts). En Allemagne,

censée être l’archétype du système fondé sur la

banque, la part du crédit figure parmi les plus faibles

et équivaut à celle qui prévaut aux Etats-Unis (envi-

ron 11 %). Le niveau relativement faible de recours

aux crédits bancaires en Allemagne et le niveau rela-

tivement élevé du financement interne (environ

80 %) rapprocheraient ce pays des Etats-Unis et du

Royaume-Uni. Une précision s’impose toutefois

dans la mesure où, en Allemagne, seules les PME

sont caractérisées par un faible niveau d’autofinance-

ment et un fort endettement auprès des banques

(Sauvé et Scheuer (1999)). En revanche, les grandes

ENF allemandes financent leurs investissements

grâce à leurs fonds propres. Ainsi le « modèle alle-

mand » d’un financement fondé sur la banque cor-

respond essentiellement à celui des PME du pays,

distinctes à cet égard des grandes entreprises dont le

mode de financement est plus proche du modèle

anglo-saxon.

En ce qui concerne les appels au marché, ils se révè-

lent plus faibles que le recours au crédit et sont d’une

ampleur équivalente aux Etats-Unis (7,8 %), au

Japon (7,5 %), en France (7,6 %) et en Italie (8.1 %).

Ils sont négatifs dans tous les autres pays notamment

au Royaume-Uni (-0,4 %) : les ENF rachètent leurs

propres actions afin d’augmenter la valeur actionna-

riale et de se protéger des OPA. Lorsqu’il n’est pas

négatif, le flux net des émissions d’actions contribue

faiblement au financement des ENF, excepté en Italie.

Dans leur ensemble, ces résultats ne soutiennent

guère la classification académique habituellement

retenue dans la littérature : « Bank based » vs

« Market Based ». Cette distinction apparaît en outre

d’autant moins bien fondée que la baisse du recours

au crédit bancaire traduit bien davantage un ralentis-

sement de l’investissement en capital physique

qu’une évolution de la structure des financements.

L’examen de la structure de la dette des ENF

(Augory et Pansard, 2003) ne remet pas moins en

question la validité d’un modèle uniforme de finan-

cement anglo-saxon (Cf. Tableau 2) :

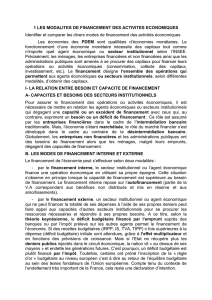

États-Unis Japon Allemagne R. U Italie France1Pays-Bas 2Suède 3

Autofinancement 96,1 69,9 78,9 93,3 59,5 72,8 106,9 77

Actions -7,6 3,5 0,1 -4,6 11,5 5,4 -6,2 -3

Crédits bancaires411,1 26,7 11,9 14,6 30,1 25,7 17,5 50,4

Obligations 15,4 4 -1 4,2 -3,4 3,2 0,7 -12,8

Autres titres de dette -15 -4,1 10,1 -7,5 2,3 -7,1 -18,9 -11,6

Tableau 1 : Structure du financement net des ENF 1970-1994 (en % du total)

Sources : Amable et Paillard (2002)

1. 1970-1996

2. 1985-1996

3. 1980-1996

4. Pour la France, les Pays-Bas et la Suède, total des emprunts à court et à long terme.

Titres du marché

Obligations Crédits

monétaire

1995 2001 1995 2001 1995 2001

Italie 0,4 0,4 3,5 4,0 96,2 95,6

Allemagne 0,3 1,4 6,1 3,1 93,6 95,5

Espagne 2,9 0,9 7,8 3,9 89,3 95,2

France 3,3 5,0 13,7 14,6 83,0 80,4

Royaume-Uni

3,0 2,6 17,5 22,4 79,5 75,0

Etats-Unis 6,0 4,3 51,4 57,6 42,5 38,1

Source : Augory et Pansard (2003)

Tableau 2 - Composition de la dette des ENF

(en % hors crédits commerciaux)

et un système bancaire participant faiblement à l’al-

location des ressources et à l’acquisition d’actifs

financiers. L’essentiel des fonds de long terme serait

mobilisé par le marché financier, ce qui favoriserait

les fusions et les prises de contrôle. La propriété

des firmes serait composée d’un nombre important

d’actionnaires (Shareholders) détenant chacun un

petit nombre d’actions, d’où une forte dilution du

capital. Le contrôle de la firme se ferait de l’extérieur,

c’est-à-dire principalement par des investisseurs

institutionnels comme les fonds de pension et les

compagnies d’assurance.

A l’opposé se situeraient des pays comme le Japon

ou l’Allemagne, où le système financier serait « basé

sur la banque » (Bank-based system), avec une forte

participation des banques dans l’industrie se traduisant

par leur présence marquée dans l’équipe de gestion

et dans la surveillance. Un petit nombre de grandes

banques financerait des investissements de long

terme et jouerait donc un rôle clé dans le processus

de croissance. Les firmes seraient ainsi très liées aux

banques par les crédits qu’elles contractent plus que

par les titres qu’elles émettent sur le marché. Il y

aurait très peu de fusions et de prises de contrôle. Le

contrôle de la firme se ferait de l’intérieur (stakeholders),

c’est-à-dire par les propriétaires représentés par un

petit nombre d’actionnaires détenant un nombre

important d’actions.

A l’échelle macroéconomique, le clivage «market

based system »versus «bank based system »se rap-

porte à celui entre « économie de marché de

capitaux » et « économie d’endettement ». Cette dis-

tinction qui constitue la base de la taxinomie tradi-

tionnelle des systèmes financiers est attribuée à John

Hicks. Dans The Crisis in Keynesian economics (La

crise de l’économie keynésienne), en 1974, Hicks est

en effet amené à distinguer entre deux types d’entre-

prises dont les besoins de liquidités diffèrent et ne

sont pas satisfaits de la même manière : les entrepri-

ses du secteur à fonds propres («auto-sector »)et

celles du secteur à découvert («overdraft sector »).

Il établit que les entreprises du secteur à fonds propres

assurent leur liquidité «principalement grâce à la

possession en propre d’actifs liquides »tandis que

dans le second, les entreprises pourvoient à leurs

besoins de liquidité grâce à l’assurance – au moins

apparente – d’une capacité d’emprunt. Son but n’est

alors pas d’étudier l’importance relative de chacun

de ces deux secteurs mais de saisir les implications

de cette distinction en matière de politique

monétaire2. Il mentionne simplement à cet égard que

«dans certains pays – dont [il] présume, les Etats-

Unis- le secteur à fonds propres est important et le

secteur à découvert, réduit ; dans d’autres, tels que

le Royaume-Uni, le secteur à découvert est plus

important ». Autrement dit, il note la présence simul-

tanée de ces deux types de secteurs dans «presque

toutes les économies »de son époque.

La taxinomie traditionnelle des systèmes financiers

repose néanmoins sur les deux cas purs évoqués par

Hicks, celui d’une économie à fonds propres – sans

secteur à découvert – et celui d’une économie à

découvert où les entreprises ne détiendraient pas de

réserves liquides, et seraient «totalement dépendan-

tes des banques pour leur liquidité». Cette taxino-

mie binaire oppose « économie d’endettement » où

prédominerait le crédit bancaire (financement indi-

rect) et « économie de marchés de capitaux » où pré-

dominerait l’émission de titre (financement indirect).

L’hétérogénéité manifeste des structures

de financements

Lorsqu’on examine la structure du financement des

entreprises non financières (ENF), on s’éloigne

considérablement de l’idée même d’un tel modèle

uniforme et a fortiori d’une convergence financière.

L’évolution de cette structure, au cours d’une ving-

taine d’années (1970-1994), révèle clairement la

coexistence des différents modes de financements,

financement interne (autofinancement) et finance-

ment externe, et au sein de ce dernier la coexistence

du crédit et des financements de marché. L’analyse

des flux nets de financements (Amable et Paillard

(2002)) reportée dans le tableau 1 confirme la diversité

des configurations :

2. Cette distinction lui permet de motiver son rejet d’une

conclusion alors largement répandue et hâtive à son sens,

selon laquelle, à la lecture de la théorie keynésienne, « on

ne peut rien faire d’important avec la politique monétaire ».

Hicks s’applique à montrer que « l’impotence relative de la

politique monétaire (…) n’a pas un caractère universel » et

qu’elle ne vaut que pour une « économie à fonds propres ».

TFD 74/Mars 2004 35

TFD 74/Mars 2004

34

L’étude de Amable et Paillard (2002) aboutit à plu-

sieurs résultats intéressants. L’autofinancement est

prépondérant dans tous les pays et en particulier dans

ceux traditionnellement classés dans les systèmes

fondés sur le marché (96 % aux Etats-Unis, 93 % au

Royaume-Uni). Le recours aux crédits bancaires est

partout plus important que les financements de marché

(actions, obligations et titres courts). En Allemagne,

censée être l’archétype du système fondé sur la

banque, la part du crédit figure parmi les plus faibles

et équivaut à celle qui prévaut aux Etats-Unis (envi-

ron 11 %). Le niveau relativement faible de recours

aux crédits bancaires en Allemagne et le niveau rela-

tivement élevé du financement interne (environ

80 %) rapprocheraient ce pays des Etats-Unis et du

Royaume-Uni. Une précision s’impose toutefois

dans la mesure où, en Allemagne, seules les PME

sont caractérisées par un faible niveau d’autofinance-

ment et un fort endettement auprès des banques

(Sauvé et Scheuer (1999)). En revanche, les grandes

ENF allemandes financent leurs investissements

grâce à leurs fonds propres. Ainsi le « modèle alle-

mand » d’un financement fondé sur la banque cor-

respond essentiellement à celui des PME du pays,

distinctes à cet égard des grandes entreprises dont le

mode de financement est plus proche du modèle

anglo-saxon.

En ce qui concerne les appels au marché, ils se révè-

lent plus faibles que le recours au crédit et sont d’une

ampleur équivalente aux Etats-Unis (7,8 %), au

Japon (7,5 %), en France (7,6 %) et en Italie (8.1 %).

Ils sont négatifs dans tous les autres pays notamment

au Royaume-Uni (-0,4 %) : les ENF rachètent leurs

propres actions afin d’augmenter la valeur actionna-

riale et de se protéger des OPA. Lorsqu’il n’est pas

négatif, le flux net des émissions d’actions contribue

faiblement au financement des ENF, excepté en Italie.

Dans leur ensemble, ces résultats ne soutiennent

guère la classification académique habituellement

retenue dans la littérature : « Bank based » vs

« Market Based ». Cette distinction apparaît en outre

d’autant moins bien fondée que la baisse du recours

au crédit bancaire traduit bien davantage un ralentis-

sement de l’investissement en capital physique

qu’une évolution de la structure des financements.

L’examen de la structure de la dette des ENF

(Augory et Pansard, 2003) ne remet pas moins en

question la validité d’un modèle uniforme de finan-

cement anglo-saxon (Cf. Tableau 2) :

États-Unis Japon Allemagne R. U Italie France1Pays-Bas 2Suède 3

Autofinancement 96,1 69,9 78,9 93,3 59,5 72,8 106,9 77

Actions -7,6 3,5 0,1 -4,6 11,5 5,4 -6,2 -3

Crédits bancaires411,1 26,7 11,9 14,6 30,1 25,7 17,5 50,4

Obligations 15,4 4 -1 4,2 -3,4 3,2 0,7 -12,8

Autres titres de dette -15 -4,1 10,1 -7,5 2,3 -7,1 -18,9 -11,6

Tableau 1 : Structure du financement net des ENF 1970-1994 (en % du total)

Sources : Amable et Paillard (2002)

1. 1970-1996

2. 1985-1996

3. 1980-1996

4. Pour la France, les Pays-Bas et la Suède, total des emprunts à court et à long terme.

Titres du marché

Obligations Crédits

monétaire

1995 2001 1995 2001 1995 2001

Italie 0,4 0,4 3,5 4,0 96,2 95,6

Allemagne 0,3 1,4 6,1 3,1 93,6 95,5

Espagne 2,9 0,9 7,8 3,9 89,3 95,2

France 3,3 5,0 13,7 14,6 83,0 80,4

Royaume-Uni

3,0 2,6 17,5 22,4 79,5 75,0

Etats-Unis 6,0 4,3 51,4 57,6 42,5 38,1

Source : Augory et Pansard (2003)

Tableau 2 - Composition de la dette des ENF

(en % hors crédits commerciaux)

et un système bancaire participant faiblement à l’al-

location des ressources et à l’acquisition d’actifs

financiers. L’essentiel des fonds de long terme serait

mobilisé par le marché financier, ce qui favoriserait

les fusions et les prises de contrôle. La propriété

des firmes serait composée d’un nombre important

d’actionnaires (Shareholders) détenant chacun un

petit nombre d’actions, d’où une forte dilution du

capital. Le contrôle de la firme se ferait de l’extérieur,

c’est-à-dire principalement par des investisseurs

institutionnels comme les fonds de pension et les

compagnies d’assurance.

A l’opposé se situeraient des pays comme le Japon

ou l’Allemagne, où le système financier serait « basé

sur la banque » (Bank-based system), avec une forte

participation des banques dans l’industrie se traduisant

par leur présence marquée dans l’équipe de gestion

et dans la surveillance. Un petit nombre de grandes

banques financerait des investissements de long

terme et jouerait donc un rôle clé dans le processus

de croissance. Les firmes seraient ainsi très liées aux

banques par les crédits qu’elles contractent plus que

par les titres qu’elles émettent sur le marché. Il y

aurait très peu de fusions et de prises de contrôle. Le

contrôle de la firme se ferait de l’intérieur (stakeholders),

c’est-à-dire par les propriétaires représentés par un

petit nombre d’actionnaires détenant un nombre

important d’actions.

A l’échelle macroéconomique, le clivage «market

based system »versus «bank based system »se rap-

porte à celui entre « économie de marché de

capitaux » et « économie d’endettement ». Cette dis-

tinction qui constitue la base de la taxinomie tradi-

tionnelle des systèmes financiers est attribuée à John

Hicks. Dans The Crisis in Keynesian economics (La

crise de l’économie keynésienne), en 1974, Hicks est

en effet amené à distinguer entre deux types d’entre-

prises dont les besoins de liquidités diffèrent et ne

sont pas satisfaits de la même manière : les entrepri-

ses du secteur à fonds propres («auto-sector »)et

celles du secteur à découvert («overdraft sector »).

Il établit que les entreprises du secteur à fonds propres

assurent leur liquidité «principalement grâce à la

possession en propre d’actifs liquides »tandis que

dans le second, les entreprises pourvoient à leurs

besoins de liquidité grâce à l’assurance – au moins

apparente – d’une capacité d’emprunt. Son but n’est

alors pas d’étudier l’importance relative de chacun

de ces deux secteurs mais de saisir les implications

de cette distinction en matière de politique

monétaire2. Il mentionne simplement à cet égard que

«dans certains pays – dont [il] présume, les Etats-

Unis- le secteur à fonds propres est important et le

secteur à découvert, réduit ; dans d’autres, tels que

le Royaume-Uni, le secteur à découvert est plus

important ». Autrement dit, il note la présence simul-

tanée de ces deux types de secteurs dans «presque

toutes les économies »de son époque.

La taxinomie traditionnelle des systèmes financiers

repose néanmoins sur les deux cas purs évoqués par

Hicks, celui d’une économie à fonds propres – sans

secteur à découvert – et celui d’une économie à

découvert où les entreprises ne détiendraient pas de

réserves liquides, et seraient «totalement dépendan-

tes des banques pour leur liquidité». Cette taxino-

mie binaire oppose « économie d’endettement » où

prédominerait le crédit bancaire (financement indi-

rect) et « économie de marchés de capitaux » où pré-

dominerait l’émission de titre (financement indirect).

L’hétérogénéité manifeste des structures

de financements

Lorsqu’on examine la structure du financement des

entreprises non financières (ENF), on s’éloigne

considérablement de l’idée même d’un tel modèle

uniforme et a fortiori d’une convergence financière.

L’évolution de cette structure, au cours d’une ving-

taine d’années (1970-1994), révèle clairement la

coexistence des différents modes de financements,

financement interne (autofinancement) et finance-

ment externe, et au sein de ce dernier la coexistence

du crédit et des financements de marché. L’analyse

des flux nets de financements (Amable et Paillard

(2002)) reportée dans le tableau 1 confirme la diversité

des configurations :

2. Cette distinction lui permet de motiver son rejet d’une

conclusion alors largement répandue et hâtive à son sens,

selon laquelle, à la lecture de la théorie keynésienne, « on

ne peut rien faire d’important avec la politique monétaire ».

Hicks s’applique à montrer que « l’impotence relative de la

politique monétaire (…) n’a pas un caractère universel » et

qu’elle ne vaut que pour une « économie à fonds propres ».

TFD 74/Mars 2004 37

TFD 74/Mars 2004

36

des marchés de capitaux sur le reste du monde ainsi

que durant la libéralisation du secteur de la finance »

(Stiglitz, 1998 a).

Le temps est l’un des obstacles majeurs à la libérali-

sation financière et à l’instauration d’une économie

de marché de capitaux. En effet, l’innovation finan-

cière de produits et de processus une fois établie

n’est pas adoptée instantanément par les acteurs. Il

faut un temps d’apprentissage suivi d’un temps

d’évaluation des changements. Le temps nécessaire à

l’adaptation, à la formation et à l’adhésion des

acteurs locaux aux nouvelles institutions peut être

plus long que prévu. Il est en tout cas plus long que

le temps exigé par la mise en place des réformes et

des textes. En outre, les coûts induits par ce double

effort d’apprentissage et d’adaptation sont à évaluer

à l’aune des rentes existantes résultant des pratiques

locales courantes.

Ainsi, même à supposer que les systèmes orientés

marchés puissent constituer un standard transposable

des pays riches vers les pays pauvres, la prise en

compte de ce temps réduit à bien peu la pertinence

des scénarios de basculement des systèmes orientés

banques vers les systèmes orientés marchés.

La libéralisation financière doit s’adapter

au tissu économique

On s’est attaché à montrer le peu d’emprise empi-

rique d’une vision polaire des systèmes financiers

opposant le système orienté banque à celui orienté

marché et dont l’évolution se réduirait à une trajectoire

linéaire qui irait du premier vers le second. L’hétéro-

généité des systèmes financiers est, au contraire,

manifeste. Empiriquement, il n’existe aucun modèle

standard car chaque système financier présente des

spécificités, liées en grande partie à l’apprentissage

mutuel de l’industrie et de la finance. Rien n’assure

en conséquence qu’une industrie croisse plus rapidement

dans un système financier basé sur le marché que

dans un système basé sur la banque (Beck et Levine,

2000). L’accent doit être mis sur les besoins de

financement des entreprises locales. La configuration

des systèmes financiers dépend fondamentalement

de la qualité de la réponse financière apportée au

tissu économique. Le problème n’est donc pas de

savoir comment orienter les pays pauvres vers des

systèmes financiers orientés marché, mais plutôt de

quels systèmes financiers ont besoin les entreprises

d’un pays pauvre afin d’entraîner la croissance et de

faire baisser le chômage. Or, si l’on part du principe

qu’il s’agit essentiellement de répondre aux besoins

de financement d’entreprises jeunes et de petite taille

qui, en raison de ces caractéristiques, présentent un

risque de signature élevé et parviennent difficilement

à se signaler aux marchés, le financement à réaliser

est à assimiler à un actif hautement « spécifique » 4

qui confère aux banques (et à d’autres intermédiaires

financiers) un avantage comparatif très net sur le

marché. C’est dire à nouveau combien il peut être

dommageable, dans le cadre d’une politique de déve-

loppement financier, de concentrer les efforts de

modernisation sur les marchés financiers sans

l’accompagner d’un effort de même ampleur au

niveau du secteur des intermédiaires bancaires et

financiers.

Une économie de marchés de capitaux

n’est pas nécessairement désintermédiée

Au cours de l’évolution des systèmes bancaires et

financiers, l’intermédiation bancaire et financière

peut connaître des phases de repli, mais il n’y a pas

lieu de penser, contrairement à l’idée reçue, que cela

coïncide avec une période de développement des

marchés. L’essor des marchés de capitaux nécessite

tout autant les apports massifs de liquidité des inter-

médiaires financiers, qu’il assure à ces derniers les

débouchés de nouvelles activités. La désintermédia-

tion n’est donc pas une conséquence naturelle du

développement des marchés, encore moins une

condition souhaitable qui faciliterait leur essor. Quel

que soit leur degré de maturité, « tous les pays [sys-

tèmes financiers] sont orientés vers la banque d’une

manière plus ou moins importante »5.

4. C’est-à-dire un actif difficilement « redéployable » au

sens de la théorie des coûts de transaction (Williamson,

1994).

5. Christensen (1992), cité par Goux (1993).

Seuls les Etats-Unis constituent une véritable excep-

tion par rapport au reste des pays. Le Royaume-Uni

qu’il est courant d’y associer pour désigner le

modèle de financement anglo-saxon ne présente

guère de similitudes en réalité. Le rôle des titres dans

le financement des ENF est sans commune mesure.

Il atteint aux Etats-Unis 62 % alors que pour les ENF

britanniques et françaises, il est respectivement de

25 % et 20 %.

Dans tous les pays, hormis les Etats-Unis, les prêts

bancaires constituent le mode d’endettement privilé-

gié des ENF, traduisant la robustesse sinon la néces-

sité de la relation de long terme banque-entreprise,

notamment pour des ENF n’ayant pas un bon rating

sur le marché.

Une économie de marchés de capitaux

n’est pas le résultat

d’un «évolutionnisme financier »

La taxinomie traditionnelle des systèmes financiers a

malheureusement inspiré le « consensus de

Washington ». Or, elle néglige la nécessaire mixité

des systèmes financiers fondée sur la complémenta-

rité entre les deux modes de financements externes

que sont le marché et l’intermédiation financière. De

plus, elle n’intègre pas le fait que la libéralisation

financière nécessite du temps et de la tempérance et

qu’elle doit s’adapter au tissu économique.

La taxinomie traditionnelle

a malheureusement inspiré

le «consensus de Washington »

La taxinomie traditionnelle telle qu’on l’a présentée

met en évidence deux catégories de systèmes

financiers : celui basé sur la banque (Bank-based) et

celui basé sur le marché (Market-based). Dans les

catégorisations les plus dichotomiques, le système

financier orienté vers la banque est un système admi-

nistré, c’est-à-dire assisté par l’Etat (State-assisted)

ou engendré par l’Etat (State-engendred) (Rybc-

zynski (1984)). Inversement, le système financier

orienté vers le marché financier est un système libé-

ralisé. Autrement dit, le financement bancaire est, à

l’extrême, assimilé à un financement réglementé ou

administré à l’opposé du financement de marché qui

serait déréglementé ou libéralisé. Dans cette logique

binaire, la banque signifie nécessairement l’adminis-

tration, la répression 3et la réglementation et à l’op-

posé, le marché financier la libéralisation, la dérégle-

mentation. Cette vision des choses sous-tend les thè-

ses évolutionnistes du « gradualisme » (Sequencing

financier) selon lesquelles, le système financier

devrait évoluer par une succession d’étapes, en par-

tant des banques pour finir par le marché, se défai-

sant ainsi de la mainmise des Etats (McKinnon,

1991).

Ces thèses ont forgé le consensus des grandes insti-

tutions financières internationales (FMI et Banque

mondiale) autour de la nécessité de libéraliser les

systèmes financiers des pays en développement pour

les ouvrir aux capitaux extérieurs. Conformément

aux vues présentées plus haut, cette politique de libé-

ralisation financière s’est malheureusement focalisée

sur le développement du marché financier, sans se

préoccuper dans la même mesure du secteur bancaire

qu’il aurait pourtant fallu au préalable consolider au

moyen de règles et d’exigences prudentielles adéquates.

Cette situation n’a fait qu’encourager le marché à

évoluer vers des activités spéculatives (Clément-

Pitiot, 2001).

La libéralisation financière nécessite

du temps et de la tempérance

« [...] dans les pays en développement, l’étendue des

réformes ne doit pas nous induire en erreur en pen-

sant que celles-ci peuvent avoir lieu du jour au len-

demain. Le processus d’élaboration d’un système

financier robuste est une action longue et difficile.

De ce fait, nous avons besoin d’être réalistes. Les

économies en développement sont moins prédispo-

sées à une régulation financière et plus vulnérables

aux chocs financiers. Nous avons besoin de tenir

compte de cette vulnérabilité dans nos recommanda-

tions en particulier durant le processus d’ouverture

3. La répression financière fait référence aux restrictions

gouvernementales se manifestant par la réglementation des

taux d’intérêt, la fixation du taux de réserves obligatoires à

un niveau élevé, l’orientation administrative de l’offre du

crédit et la limitation de la concurrence bancaire.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%