1er cas clinique - Service Central d`Authentification Université de

UNIVERSITE DE NANTES

________

FACULTE DE MEDECINE

________

Année 2004 N°117

THESE

pour le

DIPLOME D’ETAT DE DOCTEUR EN MEDECINE

Qualification en PSYCHIATRIE

par

David ALLENDER

né le 28 octobre 1976 à Sainte Catherine les Arras

________

Présentée et soutenue publiquement le 21 septembre 2004

________

ACTUALITE DE LA CLOZAPINE DANS LA PRISE EN CHARGE DU

PATIENT SCHIZOPHRENE

________

Président : Monsieur le Professeur J.-M. VANELLE

Directeur de thèse : Monsieur le Professeur J.-M. VANELLE

1

INTRODUCTION – CAS CLINIQUES ...........................................................6

1ER CAS CLINIQUE : MME A..................................................................................9

2EME CAS CLINIQUE : MME B............................................................................17

INDICATIONS, CONCEPT DE SCHIZOPHRENIE RESISTANTE........33

I. INTOLERANCE AUX NEUROLEPTIQUES.............................................................34

II. SYMPTOMES PSYCHOTIQUES ET PARKINSON..................................................35

III. SCHIZOPHRENIES RESISTANTES....................................................................37

1) Evolution du concept.................................................................................37

a) Critères de Kane................................................................................39

b) Critères initiaux du dictionnaire Vidal. ............................................40

c) Les 6 niveaux de réponse de May et Dencker..................................41

d) Les 7 niveaux de réponse de Brenner et Dencker. ...........................43

e) Continuum de réponse thérapeutique et approche

multidimensionnelle de Meltzer.................................................................45

2) Difficultés d’élaboration et limites d’utilisation d’une définition objective

applicable en pratique clinique.....................................................................46

3) Nouvelle formulation de l’indication de la clozapine par le dictionnaire

Vidal...............................................................................................................48

4) Données de la littérature concernant la schizophrénie résistante. ..........51

GENERALITES................................................................................................53

I. ASPECTS HISTORIQUES...................................................................................54

1) L’avènement des neuroleptiques...............................................................54

2) Histoire de la clozapine. ...........................................................................59

a) La découverte du produit : de la synthèse chimique (1959) à 1988. 59

b) De 1988 à nos jours : la redécouverte de la clozapine. ....................60

II. NEUROLEPTIQUES, ANTIPSYCHOTIQUES ET ATYPICITE...................................62

2

III. PHARMACOLOGIE.........................................................................................66

1) Structure chimique. ...................................................................................66

a) Famille des dibenzo-azépines...........................................................66

b) La clozapine......................................................................................67

2) Pharmacocinétique....................................................................................68

a) Résorption.........................................................................................68

b) Distribution.......................................................................................69

c) Métabolisme et élimination...............................................................69

d) Facteurs influençant la concentration plasmatique...........................70

3) Eléments de psychopharmacologie...........................................................71

a) La voie mésolimbique et l’hypothèse dopaminergique des signes

positifs.........................................................................................................71

b) La voie mésocorticale.......................................................................72

c) La voie nigro-striée...........................................................................72

d) La voie tubero-infundibulaire...........................................................73

e) Impact des neuroleptiques.................................................................74

4) Psychopharmacologie de la clozapine......................................................75

a) Impact de la clozapine sur le système dopaminergique....................75

b) Impact de la clozapine sur le système sérotoninergique. .................78

c) Clozapine et système noradrénergique. ...........................................80

d) Clozapine et système cholinergique muscarinique...........................82

e) Clozapine et système glutamatergique. ............................................82

f) Clozapine et système GABAergique.................................................83

EFFETS CLINIQUES DE LA CLOZAPINE................................................85

I. EFFETS DE LA CLOZAPINE SUR LES SYMPTOMES PSYCHOTIQUES.....................86

1) Efficacité de la clozapine chez les patients résistants aux traitements.....87

2) Durée adéquate d’une séquence d’essai par clozapine............................93

3) Posologies adéquates d’une séquence d’essai par clozapine...................95

3

4) Profil d’action de la clozapine..................................................................97

5) Conséquences de l’arrêt brutal du traitement. .........................................99

6) Effets à long terme...................................................................................101

7) Facteurs prédictifs de réponse au traitement. ........................................103

8) Effets de la clozapine sur les symptômes négatifs...................................104

a) Aspects historiques. ........................................................................104

b) Aspects actuels................................................................................106

c) Effets de la clozapine sur les symptômes négatifs..........................107

9) Clozapine et troubles cognitifs de la schizophrénie. ..............................112

a) Anomalies cognitives dans la schizophrénie..................................113

b) Effets de la clozapine sur les troubles cognitifs de la schizophrénie.

...................................................................................................................116

II. AUTRES PERSPECTIVES CLINIQUES..............................................................117

1) Schizophrénie et suicidalité.....................................................................118

a) Introduction.....................................................................................118

b) Données épidémiologiques.............................................................120

c) Effets de clozapine..........................................................................122

2) Schizophrénie et troubles thymiques.......................................................129

a) Introduction.....................................................................................129

b) Aspects nosgraphiques....................................................................131

c) Intérêts de la clozapine dans les troubles schizoaffectifs. ..............135

3) Conduites agressives...............................................................................144

a) Introduction.....................................................................................144

b) Conduites agressives et pathologie mentale...................................147

c) Intérêt de la clozapine dans les conduites agressives du patient

schizophrène. ............................................................................................150

4) Clozapine et dyskinésies tardives............................................................157

a) Généralités. .....................................................................................157

b) Effets de la clozapine sur les dyskinésies tardives.........................161

4

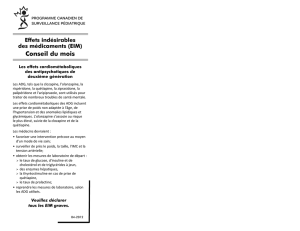

EFFETS SECONDAIRES MAJEURS DE LA CLOZAPINE ...................165

I. AGRANULOCYTOSE ET CLOZAPINE..........................................................167

II. ARRETS CARDIORESPIRATOIRES..............................................................169

III. CONVULSIONS ET CLOZAPINE..................................................................169

IV. MYOCARDIOPATHIE SOUS CLOZAPINE.....................................................171

V. SYNDROME MALIN DES NEUROLEPTIQUES...............................................171

CONCLUSION................................................................................................172

BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................177

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

59

59

60

60

61

61

62

62

63

63

64

64

65

65

66

66

67

67

68

68

69

69

70

70

71

71

72

72

73

73

74

74

75

75

76

76

77

77

78

78

79

79

80

80

81

81

82

82

83

83

84

84

85

85

86

86

87

87

88

88

89

89

90

90

91

91

92

92

93

93

94

94

95

95

96

96

97

97

98

98

99

99

100

100

101

101

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

122

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

130

131

131

132

132

133

133

134

134

135

135

136

136

137

137

138

138

139

139

140

140

141

141

142

142

143

143

144

144

145

145

146

146

147

147

148

148

149

149

150

150

151

151

152

152

153

153

154

154

155

155

156

156

157

157

158

158

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

164

165

165

166

166

167

167

168

168

169

169

170

170

171

171

172

172

173

173

174

174

175

175

176

176

177

177

178

178

179

179

180

180

181

181

182

182

183

183

184

184

185

185

186

186

187

187

188

188

189

189

1

/

189

100%