59cb0a883dc2ed958c67..

6 >

Sham Repères n°07 - OCT/NOV. 13

raisonnables ? L’hôpital doit s’organiser pour

leur apporter des soins de qualité le plus ra-

pidement possible.

Certains de nos sociétaires ont déjà réussi à

mettre en place un système de gestion des

lits centralisée. Le Centre Hospitalier Régio-

nal de Metz-Thionville et le Groupe Hospi-

talier Paris St-Joseph ont, par exemple, dé-

ployé deux dispositifs très différents : l’un axé

sur la gestion de l’aval et l’autre sur la ges-

tion globale des flux de patients, Urgences

incluses. Ils témoignent pour Sham Repères.

FRANCIS VENCHIARUTTI, CADRE SUPÉRIEUR

DE SANTÉ EN CHARGE DU PÔLE URGENCES

ET MAGALIE SCHERER, CADRE DE SANTÉ

AFFECTÉE À LA GESTION DES LITS

AU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL

DE METZ-THIONVILLE, NOUS FONT

PARTAGER LEUR RETOUR D’EXPÉRIENCE

SIX MOIS APRÈS LA MISE EN PLACE

D’UNE STRUCTURE DE COORDINATION ET

DE GESTION DES LITS.

La naissance du projet

de gestion des lits

Au cours de l’hiver 2012-2013, l’hôpital a

été confronté à une véritable situation de

crise due à une saturation permanente des

UN VÉRITABLE ENJEU POUR

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

20 min

pour trouver un lit

pour un malade

4 h 30

LA GESTION

DES LITS

EN HÔPITAL

En 2010, plus de 17 millions de per-

sonnes franchissaient la porte

d’une structure d’urgence en France

(source : ladepeche.fr). L’encombrement des

Urgences est aujourd’hui devenu une préoc-

cupation nationale. Un rapport a d’ailleurs

été remis au ministère de la santé par le Pro-

fesseur Pierre Carli, Président du Conseil

National de l’Urgence Hospitalière (CNUH),

en septembre dernier, pour proposer des

recommandations de bonnes pratiques faci-

litant l’hospitalisation des patients en prove-

nance des services d’Urgences.

En effet, dans la plupart des 600 hôpitaux

français, la problématique des Urgences est

une question quotidienne pour les équipes :

comment gérer « l’après-Urgences » pour

les personnes qui doivent être hospitali-

sées ? Aujourd’hui, les hôpitaux sont satu-

rés et il est très difficile de trouver un lit

pour les nouveaux patients. Les urgentistes

passent jus

qu’à 20 minutes pour trouver

un lit pour un malade, et les patients peuvent

attendre en moyenne jusqu’à 4 h 30 (source :

AFP) avant d’être pris en charge aux Ur-

gences. Ce constat est un facteur de risque

important à la fois pour les patients - une

attente importante provoque l’augmentation

de la morbi-mortalité, ainsi que l’allonge-

ment de la durée des séjours à l’hôpital - et

pour les urgentistes qui travaillent sous ten-

sions permanentes - la moitié de leur temps

est consacrée à des tâches administratives,

prises sur le temps à passer auprès des

patients.

Comment hospitaliser si nécessaire les

consultants des Urgences, dans un secteur

adapté à leur pathologie et dans des délais

DOSSIER

SPÉCIAL

En 2010, plus de 17 millions

de personnes franchissaient

la porte d’une structure

d’urgence en France

Les patients peuvent

attendre en moyenne

jusqu’à 4 h 30 avant d’être

pris en charge aux Urgences

+ 17 M

Sham Repères n°07 - JAN./FÉV. 14

< 7

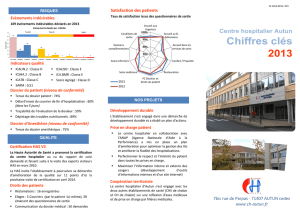

CARTE D’IDENTITÉ

DU CENTRE

HOSPITALIER

RÉGIONAL DE

METZ-THIONVILLE

CHIFFRES 2013

8 SITES (Hôpitaux de Mercy,

Hayange, Bel-Air, Beauregard,

Félix Maréchal, EHPAD

Le Parc, EHPAD St Jean

et HAD polyvalente)

2031 LITS ET PLACES

ACTIVITÉS : Médecine,

EHPAD, Chirurgie, SSR,

Gynécologie-Obstétrique,

Psychiatrie, USLD et HAD

LES URGENCES :

550 000 affaires/an traitées

par le Centre 15

115 000 passages/an

(Urgences adultes,

pédiatriques et gynéco-

obstétriques), soit en

moyenne 150 passages/jour

sur les sites de Bel-Air

et Mercy

Temps moyen d’attente par

passage : 3 h 30 sur le site

de Mercy et 4 h 40 sur le site

de Bel-Air

Taux d’hospitalisation après

passage aux Urgences : entre

25 et 27 %

Ce taux monte à 40 % pour la

tranche d’âge des 75 ans et +

L’ÉQUIPE

Infirmier en plein travail

de recherche de lit.

Urgences. L’engorgement du service a gé-

néré des temps de prise en charge extrê-

mement longs, « un patient pouvait attendre

jusqu’à 20 h sur un brancard ». L’ensemble

de la communauté hospitalière était dépassé

par les événements. Tous les hôpitaux de

la région ont été confrontés à cette problé-

matique sur la même période. Cette situa-

tion inacceptable a fait l’objet de mesures

d’Urgences - mise en place d’une cellule de

crise « déclaration de l’hôpital en tension » -

et a été le facteur déclenchant de la mise en

place d’un système de gestion des lits au sein

de l’établissement.

La mise en œuvre de la démarche

L’analyse de la gravité de la situation a

montré que ce n’était plus uniquement

« l’affaire » des urgentistes, des cadres de

permanence et du directeur d’astreinte. Il

y a eu une prise de conscience collective :

des médecins et des soignants de tous les

secteurs, du Président de la Commission

Médicale d’Établissement (CME) et de la

Direction. Un projet s’est donc construit, pi-

loté par la coordination générale des soins,

soutenu par la Direction générale du CHR, le

Pôle des Urgences, le président de CME et les

chefs de service, afin d’améliorer le flux des

patients aux Urgences. Ce projet a démarré

en mars 2013, les actions ont été consolidées

jusqu’en juin et, depuis novembre, l’établis-

sement est dans la phase de fonctionnement.

Le plan d’action a été déployé

autour de 7 axes :

1. La mise en place d’une cellule d’ordon-

nancement avec une feuille de route

2. La mise en place d’une structure centrali-

sée de coordination et de gestion des lits

3. Le développement d’outils de pilotage

4. La réflexion sur la programmation des

hospitalisations et révision du règlement

des admissions programmées et non

programmées

5. La réduction des temps d’accès aux pla-

teaux techniques (essentiellement en ima-

gerie non conventionnelle dans l’objectif

de réduire la durée moyenne de séjour)

6. L’organisation et l’anticipation de la sortie

des patients (dont l’organisation de la sor-

tie avant midi)

7. Le développement et le renfort de la

coordination médico-soignante au sein

des services avec notamment la mise

en place de réunions hebdomadaires

pluridisciplinaires

Sham Repères n°07 - OCT/NOV. 13

8 >

Création et fonctionnement

de la structure de coordination

de gestion des lits

Objectif de cette structure : avoir une vision

d’ensemble des lits sur les différents sites

et en optimiser la gestion.

« Un lit ne doit pas rester vacant s’il y a des

besoins . »

Le premier travail a permis d’identifier des

personnes ressources pour intégrer cette

nouvelle structure. Des fiches de postes ont

été définies. En parallèle, une charte de fonc-

tionnement interne a été établie pour décrire

l’unité et les missions des différents acteurs.

De nombreuses communications internes

sur le projet ont été réalisées, dont le règle-

ment intérieur des admissions programmées

et non programmées, présenté notamment

en CME.

La structure de coordination et de gestion

des lits fonctionne aujourd’hui 7j/7 : de 8 h

à 21 h 30 du lundi au vendredi et de 11 h à

18 h 30 le week-end. Les cadres ou infirmiers

référents de nuit poursuivent la mission de

coordination pour permettre une perma-

nence la nuit.

L’équipe dédiée est composée de trois infir-

mières issues des différents sites du CHR

et de spécialités différentes, ce qui permet

d’avoir une bonne connaissance de l’en-

semble du fonctionnement interne, ainsi que

de Magalie Scherer, cadre de santé à temps

plein.

Dès 8 h, l’infirmière du matin prend connais-

sance de l’activité, en consultant les rapports

de nuit quotidiens, et des patients toujours

présents aux services d’Urgences. Elle fait

un point sur les lits qui vont être disponibles

dans la journée afin d’établir vers midi un état

des lieux précis. Le système informatique

n’étant pas encore complètement opération-

nel, la vision transversale des lits disponibles

est basée sur le déclaratif des services des

sites de l’hôpital, ainsi que sur différentes

requêtes et extractions de plusieurs logiciels

(données croisées quotidiennement). « Nous

pouvons passer plus de 100 appels télépho-

niques dans la matinée pour arriver à dres-

ser l’état des lieux ».

L’infirmière de l’après-midi prend ensuite le

relais de 14 h à 21 h 30 et fait le lien avec le

cadre de nuit. Elle dresse un second état des

lieux entre 16 h et 18 h. « Au fil de la journée,

nous recherchons des lits pour les demandes

arrivant en temps réel du service des Ur-

gences ». L’enjeu est d’arriver à trouver la

place la plus appropriée au patient en fonc-

tion de sa pathologie. Un suivi des patients

en hébergement dans des services hôtes est

effectué par la cellule de coordination et de

gestion des lits afin d’organiser la fluidité du

parcours des patients. Objectif : « trouver

le bon lit pour le bon patient dans les meil-

leurs délais ».

Retour d’expérience à 6 mois

Cela fait maintenant un peu plus de six mois

que la cellule de coordination et de gestion

des lits est en place. Même s’il semble dif-

ficile de dresser un bilan précis, Francis

Venchiarutti et Magalie Scherer constatent

des changements positifs et des points

d’amélioration.

Les plus

Une prise de conscience de l’ensemble

des unités de soins

De nouveaux réflexes facilement adoptés

par les équipes et aujourd’hui devenus

quotidiens

Une meilleure coopération et mobilisation

des services

La réduction significative du temps de

passage aux Urgences

Un meilleur suivi des motifs de transfert

QUELQUES INDICATEURS DE SUIVI

LE TAUX DE SORTIE AVANT MIDI

Cet indicateur est très important pour les gestionnaires de lits dans

le cadre de leur activité au quotidien. Début 2013, ce taux était aux

alentours de 2 à 3 %. Aujourd’hui, il se stabilise à 60 %. « Notre

objectif pour l’année 2014 est de tendre vers 80 % .»

LE NOMBRE DE TRANSFERT

Avant la mise en place de la structure de coordination, nous

enregistrions plus de 4000 transferts de patients vers d’autres

établissements de la région. Nous avons affiné le suivi et les motifs

de transfert. Aujourd’hui, les patients restent pour la plupart au CHR.

LES INDICATEURS D’ALERTE

Des seuils d’alerte ont été mis en place : le nombre de personnes

en attente d’hospitalisation à 8 h et le nombre de personnes devant

entrer en hospitalisation à 16 h.

100

« Nous pouvons passer plus de

100 appels téléphoniques dans la

matinée pour arriver à dresser

l’état des lieux »

Sham Repères n°07 - JAN./FÉV. 14

< 9

Les axes de progrès

La mise en place d’un système

informatique centralisé de gestion des lits

pour faciliter la visibilité en temps réel

du statut des lits

L’articulation entre les lits programmés

et non programmés

La fluidification des parcours en MCO

L’amélioration de la traçabilité et du suivi

de tous les patients de leur entrée

à leur sortie

« Aujourd’hui, nous nous inscrivons dans une

bonne dynamique du changement et parmi

nos projets 2014, nous envisageons la refonte

de l’organisation des Urgences sur le site

de Bel-Air à Thionville. D’autre part, nous

intervenons activement dans le développe-

ment du plan d’actions "Hôpital en tension"

mené avec l’ARS Lorraine » conclu Francis

Venchiarutti.

ATIKA ALAMI, DIRECTRICE DU PARCOURS

PATIENT ET CHEF DE PROJET GESTION

DES LITS DU GROUPE HOSPITALIER PARIS

ST-JOSEPH, UN ÉTABLISSEMENT PILOTE

EN FRANCE, NOUS EXPLIQUE COMMENT

S’EST DÉROULÉE LA MISE EN PLACE D’UNE

GESTION CENTRALISÉE DE L’ENSEMBLE

DES LITS DE L’ÉTABLISSEMENT.

La mise en place de la gestion des lits a été

initiée en avril 2011. « Nous avons été accom-

pagnés par l’ANAP (Agence Nationale d’Appui

à la Performance des établissements de

santé et médico-sociaux) dans le cadre des

Projets Performance. »

Objectif : « remettre la gestion des lits

au cœur de l’activité de l’hôpital »

Pour :

améliorer la qualité et la satisfaction

du patient (accueil, délai de prise

en charge, flux de patients)

améliorer la satisfaction

des professionnels de santé (réduire

le temps passé à la gestion des lits

et diminuer les tensions dans les équipes)

améliorer l’efficience et la maîtrise

de l’activité en optimisant les ressources

Le projet a été porté par la Direction qui l’a

présenté comme un projet institutionnel

impliquant l’ensemble de la communauté

hospitalière pour conduire un véritable chan-

gement organisationnel. « En tant que chef

de projet, j’ai piloté sa mise en œuvre en

lien avec des équipes projets composées de

tous les acteurs du parcours patient (res-

ponsables de flux, chefs de pôle, cadres de

santé, infirmières, urgentistes, DSI…) et d’un

consultant en organisation. Nous avons ainsi

pu analyser chaque étape du circuit : admis-

sion programmée ou en provenance des

Urgences, occupation des lits, gestions des

entrées et préparation des sorties, etc. ».

CARTE D’IDENTITÉ

DU GROUPE

HOSPITALIER

PARIS ST-JOSEPH

CHIFFRES 2012

Établissement de Santé

Privé d’Intérêt Collectif issu

en 2006, du rapprochement

de trois hôpitaux du sud

parisien : Saint-Joseph,

Notre-Dame de Bon Secours

et Saint-Michel, ainsi que de

l’Institut de formation en soins

infirmiers (IFSI).

613 LITS ET PLACES

36 507 passages aux

Urgences

100 à 130 passages/jour

Temps de passage moyen

(de l’entrée à l’hospitalisation

du patient) : 5 à 6 h

Temps réduit à 3 ou 4 h

lorsque le patient repart chez

lui après son passage aux

Urgences

Taux d’hospitalisation après

passage aux Urgences : entre

25 et 27 %

L’ÉQUIPE

Atika ALAMI, Directrice parcours patient,

chef de projet gestion des lits entourée

des 4 gestionnaires de lits du groupe

hospitalier Paris Saint-Joseph.

Sham Repères n°07 - OCT/NOV. 13

10 >

Au démarrage, un audit interne a été effectué

sur une période de 6 mois. Il a permis de faire

un diagnostic complet sur les processus et

les flux de patients, soulevant par exemple :

un temps d’attente aux Urgences

allant jusqu’à 6 h avant d’être admis

dans un service

de nombreux transferts de patients

faute de visibilité sur les places encore

disponibles

une gestion des lits par unité de soins très

hétérogène, provoquant un coût et une

perte de temps notable pour les cadres

de santé

113 heures/jour utilisées pour la gestion

des lits, soit l’équivalence de treize

personnes à temps plein

plus de 10 interventions déprogrammées/

mois altérant la qualité du service

L’analyse a également montré que :

les pics d’activités étaient dus au flux

de patients programmés

le flux des Urgences était relativement

stable avec en moyenne un besoin

de 30 lits chaque jour

chaque soir, 20 à 40 lits étaient vides

À partir de ce constat, il est apparu néces-

saire de centraliser la gestion des lits de

l’hôpital en y dédiant une équipe, chargée

de coordonner l’ensemble des mouvements

de patients, veiller à la prévision de l’activité

et arbitrer des décisions d’affectation des

patients en faisant le lien avec les chefs de

services et les cadres de santé. Le métier de

gestionnaire de lits est né de cette réflexion.

« Nous avons donc imaginé un dispositif de

gestion prévisionnelle des entrées et des

sorties (GPES) sur l’ensemble de l’hôpital ».

Le chantier a démarré par le Pôle chirurgie.

Ont ensuite suivi : le Pôle maternité/gynéco-

logie en juillet 2011, le Pôle cardiovasculaire

en novembre 2011 et le Pôle médical en mars

2012.

Chaque Pôle a ainsi travaillé sur ses spé-

cificités et ses règles d’hospitalisation.

Ainsi, la planification d’une hospitalisation

en dehors du service concerné ne peut être

réalisée sans respecter ces règles strictes.

Par exemple, un patient dont l’opération est

programmée pour une laryngectomie totale

sera admis exclusivement dans le service

d’ORL afin de lui garantir toute la prise en

charge spécifique : éducation, soins de tra-

chéotomie, etc. En revanche, un patient pro-

grammé pour une thyroïdectomie et dont

l’hospitalisation est prévue en ORL, pourra

être finalement admis en chirurgie digestive

en cas d’indisponibilité de lit en ORL. « Grâce

à ce système plus souple d’allocation des lits

par secteurs, nous pouvons ainsi hospitaliser

plus vite les patients provenant des Urgences

(25 % du flux) tout en ne déprogrammant

plus les autres hospitalisations prévues (75 %

du flux). »

Aujourd’hui, quatre gestionnaires de lits

à temps plein s’occupent de cette tâche.

Ces personnes sont des secrétaires mé-

dicales ou des agents d’administration,

issues des différents Pôles de l’hôpital. Elles

connaissent donc déjà très bien le parcours

patient et les circuits de prise en charge dans

l’établissement.

Focus sur le quotidien

d’un gestionnaire de lits

Dès 8 h 30, le gestionnaire de lits commence

la journée en faisant un point avec le staff

médical des Urgences pour recueillir les be-

soins d’aval et évaluer les flux de la journée.

Tout au long de la journée, il s’occupe de

mettre à jour en temps réel tous les mou-

vements - entrées, sorties, mutations des

unités de soins continus ou réanimations,

transferts des hôpitaux de jour en cas de

complications - en fonction des différentes

données obtenues par fax ou téléphone.

Dès le début d’après-midi, il affecte les pa-

tients prévus pour les deux jours à venir dans

un lit identifié, selon les règles d’héberge-

ment, afin d’anticiper l’activité des services.

Il envoie si besoin des alertes aux cadres de

santé, chefs de service, coordonnateurs de

Pôle ainsi qu’à la responsable de la gestion

des flux, en cas de saturation ou de sous-

occupation des lits dans les différents Pôles

et Spécialités.

En parallèle, les équipes médicales font un

point quotidien sur l’activité, les effectifs

et les lits. A l’issue de cette visite médicale

un plan de travail est transmis aux gestion-

naires de lits.

En fin de journée, le gestionnaire de lits

adresse un mail aux cadres de nuit, signalant

les lits vacants disponibles et ceux vacants

mais réservés pour les entrées de 8 h le

lendemain.

Vers 6 h 30, les agents d’admission de nuit

signalent en retour la liste des patients hos-

pitalisés pendant la nuit avec leur numéro de

chambre et le motif d’hospitalisation.

Quelques exemples de difficultés

rencontrées

La résistance au changement :

« Lors du lancement du Pôle pilote, nous

avons été confrontés à une résistance forte

de la part de certains cadres qui se sont

vu retirer la gestion des lits ». Un travail a

donc été réalisé avec les équipes pour leur

permettre de se recentrer sur leur cœur de

métier. De plus, une conduite du changement

a été menée tout au long du projet et pendant

sa mise en place, au cœur des services pour

expliquer et mobiliser.

6

6

1

/

6

100%