sécurité des patients

Calédonien

Calédonien

Calédonien & Polynésien

& Polynésien

& Polynésien

A.D.I.M-N.C. - BP 14 999

98 803 NOUMEA Cédex

Tel: ( 687 ) 26.46.47.

Fax: ( 687 ) 25.92.62.

Email: [email protected]

http:// www.bmc.nc

A.D.I.M-P.F. - BP 52 580

98 716 PIRAE TAHITI

Email: g[email protected]

- Papeete - TAHITI

N° 41 - Septembre 2005

9 ème année

Bimestriel

Prix au numéro : 500 cfp

SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES

DES

PATIENTS

PATIENTS

HYGIÈNE

HYGIÈNE

ET

ET

EXERCICE

EXERCICE

AU

AU

QUOTIDIEN

QUOTIDIEN

Attention

Attention

au

au

manuportage !

manuportage !

L’antisepsie

L’antisepsie

& les antiseptiques

& les antiseptiques

Recommandations

Recommandations

pour la

pour la

décontamination

décontamination

des dispositifs

des dispositifs

médicaux

médicaux

Déchets d’activité

Déchets d’activité

de soins:

de soins:

qu’en faites

qu’en faites-

-vous ?

vous ?

Septembre 2005 - N° 41

02

L

L

’hygiène, qu’Hippocrate avait pressentie et liée à l’environ-

nement, a été élevée depuis 1847 au rang de principe par

Semmelweiss, expliqué quelques années plus tard par Pasteur. La

révolution que constitua l’introduction des antibiotiques au 20ème

siècle a quelque peu mis dans l’ombre ce précepte, pourtant bien

développé dans la première moitié du siècle dernier, et notamment

son intérêt dans la prévention des infections.

Au cours des dernières années, l’évolution des bactéries vers

la multirésistance aux antibiotiques et l’augmentation de

l’incidence et de la sévérité des infections nosocomiales ont

entraîné un regain d’intérêt des professionnels de santé et des

autorités sanitaires pour les règles d’hygiène, l’antisepsie et la

désinfection. La sécurité du patient, comme l’indique le bulletin

de l’ordre des médecins du mois de juillet 2005, est « la révolution

culturelle à venir ».

L’évolution du concept de déterminant de la santé, de l’éthique

médicale, des pratiques professionnelles, de la réglementation et

des procédures judiciaires impose une réflexion qui justifie une

nouvelle approche replaçant l’hygiène à sa juste place dans le

dispositif de santé.

Il devenait urgent de disposer en Nouvelle-Calédonie d’un

guide réalisé par les acteurs de santé locaux, concernant certains

thèmes d’hygiène importants, et destiné à tous les professionnels

de santé qui exercent en Nouvelle-Calédonie.

Ce document, commandé et financé par la Direction des Affaires

Sanitaires et Sociales de la Nouvelle-Calédonie, simple, a pour

objectif d'apporter les bases techniques et les outils nécessaires

à la diminution du risque pour le patient mais aussi pour le profes-

sionnel, notamment lors de la réalisation des actes courants de

consultation et d'examen complémentaires.

Cette amélioration de la sécurité du patient qui vise à

transformer la gestion du risque infectieux pour éviter certains

évènements, passe par la mise en place de nouvelles pratiques,

notamment et en premier lieu, celle du signalement de ces

évènements.

Cependant, de nombreux freins demeurent encore chez les

professionnels, surtout lorsque les actes réalisés ont un potentiel

de risque ressenti faible (examen clinique standard, examen

oculaire, etc...). La Nouvelle-Calédonie a pourtant connu récemment,

des épidémies dont l’origine était un défaut d’hygiène.

Je voudrais remercier ici les auteurs de ce bulletin spécial.

Ils ont mis leur compétence et leur dynamisme en commun afin de

partager leurs connaissances et leurs intérêts pour cette

discipline fondamentale qui restitue la prévention à sa juste place.

Jean-Paul Grangeon

Directeur de la publication : E Lancrenon

Secrétaire de Rédaction : P. Nicot.

Conception, Maquette, Mise en page : J. Nicot

***

Comité de Rédaction de Nouméa pour le B.M. n° 41

C Chaubo, A Dupré, C Fuentes, J-Y. Langlet, B. Rouchon, J M Tivollier, F. Vangheluwe.

***

Comité de Rédaction de Papeete pour le B.M. n° 41

E Baratoux, E Beaugendre, G Detrun, Ph-E Dupire, A. Fournier, E Parrat, A Valence, AS Wurtz.

***

Les articles signés sont publiés sous la seule responsabilité de leurs auteurs.

***

Tiré à 2 100 exemplaires par ARTYPO.

Distribué à 1500 exemplaires en Nouvelle Calédonie,Wallis et Futuna,

et à 500 exemplaires en Polynésie Française.

La responsabilité des professionnels de santé

en matière de prévention du risque infectieux… P 3

Risques infectieux liés aux soins réalisés

en dehors des Etablissements de Santé… P 4

Fiche technique n° 23:

Les précautions " standard "… P 5

Le lavage des mains… P 7

Le manuportage… P 8

La prévention de la transmission aérienne

des infections en milieu hospitalier... P 9

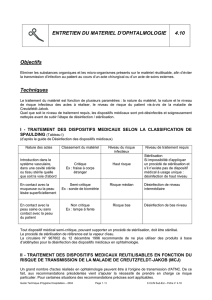

Recommandations pour la décontamination

des dispositifs médicaux... P 10

Entretien des biberons, tétines et sucettes.

À l’attention des structures recevant des enfants... P 14

Prévention des accidents d’exposition

au sang et aux liquides biologiques... P 15

Déchets d’activité de soins:

qu’en faites-vous?… P 16

Élimination des déchets d’activité de soins… P 18

Fiche technique n° 24:

Les dix commandements

de la stérilisation en cabinet dentaire… P 19

Les détergents et les désinfectants.

L’eau de Javel, un bon désinfectant… P 20

L’antisepsie et les antiseptiques… P 22

Fiche technique n° 25:

Les antiseptiques… P 23

Fiche technique n° 26:

Le traitement des surfaces

et des instruments médicochirurgicaux… P 24

Aménagement, organisation

et entretien des locaux… P 25

Épidémie de gale dans un service de gériatrie au

C.H.S. Albert Bousquet à Nouméa… P 28

Les idées fortes… P 30

Hygiène

Hygiène

Septembre 2005 - N° 41 03

La responsabilité des professionnels de santé

en matière de prévention du risque infectieux

JP Bailly

Les professionnels de santé sont exposés à trois types de responsabilité : disciplinaire, civile et

pénale. Les règles de bonne pratique exposées ci-dessous peuvent constituer en cas de

contentieux pour les instances disciplinaires, juridictions civiles et pénales un outil de référence

et d’appréciation de la pratique du professionnel de santé qui serait poursuivi.

La responsabilité disciplinaire

Elle est appréciée par les instances

ordinales dans les professions dotées d’un

ordre : elle se traduit par une sanction (de

l’avertissement à l’interdiction d’exercer) en

cas de manquement à la déontologie*.

Les règles déontologiques visent la

sécurité des patients et les conditions

d’exercice (hygiène et locaux).

1) Médecins

Code de déontologie médicale, délibération

n° 67 du 1er août 1997

Article 32 : « Dès lors qu’il a accepté de

répondre à une demande, le médecin s’engage

à assurer personnellement au patient des

soins consciencieux, dévoués et fondés sur

les données acquises de la science, en

faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers

compétents ».

Article 69 : « L’exercice de la médecine

est personnel ; chaque médecin est respon-

sable de ses décisions et de ses actes ».

Article 71 : « (…) Il doit notamment veiller

à la stérilisation et à la décontamination

des dispositifs médicaux qu’il utilise et à

l’élimination des déchets médicaux selon les

procédures réglementaires.

Il ne doit pas exercer sa profession dans

des conditions qui puissent compromettre la

qualité des soins et des actes médicaux ou

la sécurité des personnes examinées. (…)».

2) Chirurgiens dentistes

Code de déontologie des chirurgiens-dentistes,

délibération n° 093/CP du 7 mai 2002

Article 23 : « Le chirurgien-dentiste ne doit,

en aucun cas, exercer sa profession dans des

conditions susceptibles de compromettre la

qualité des soins et des actes dispensés ainsi

que la sécurité des patients. Il doit notamment

prendre et faire prendre par ses adjoints ou

assistants, toutes dispositions propres à éviter

la transmission de quelque pathologie que

ce soit (…)».

Article 30 : « Le chirurgien-dentiste qui

a accepté de donner des soins à un patient

s’oblige : 1° à lui assurer des soins éclairés

et conformes aux données acquises de la

science. (…)».

Article 55 : « (…) Dans tous les cas doivent

être assurées la qualité des soins, leur confi-

dentialité et la sécurité des patients.

L’installation des moyens techniques,

la stérilisation, la décontamination des

dispositifs médicaux dont il dispose et

l’élimination des déchets provenant de

l’exercice de la profession doivent

répondre aux règles en vigueur concernant

l’hygiène ».

3) Sages-femmes

Délibération n° 375 du 7 mai 2003

relative à l’exercice de la profession de

sage-femme – chapitre III : règles déontolo-

giques de l’exercice de la profession de

sage-femme

Article 40 : « La sage-femme doit disposer

au lieu de son exercice professionnel d’une

installation convenable et de moyens

techniques suffisants.

En aucun cas, la sage-femme ne doit

exercer sa profession dans des conditions

qui puissent compromettre la sécurité et la

qualité des soins et des actes médicaux ».

Article 56 : « Dès lors qu’elle a accepté

de répondre à une demande, la sage-femme

s’engage à assurer personnellement avec

conscience et dévouement les soins conformes

aux données scientifiques du moment que

requièrent la patiente et le nouveau-né. (…)».

Elle est appréciée par le juge pénal,

lorsque la faute du professionnel peut être

qualifiée d’infraction pénale (ce qui, en

matière de santé, est généralement le cas).

Elle se traduit par des peines d’amende

ou de prison. Il est impossible d’assurer sa

responsabilité pénale : celle-ci est toujours

personnelle.

Ces trois responsabilités peuvent se

cumuler pour les mêmes faits.

En conclusion, les règles de bonne pratique

contenues dans le présent guide peuvent

constituer en cas de contentieux pour les

instances disciplinaires, juridictions civiles et

pénales un outil de référence et d’appréciation

de la pratique du professionnel de santé qui

serait poursuivi. Le jugement se fera également

en fonction de l’ensemble des circonstances

que révèle le dossier.

Il est conseillé au professionnel de santé

de bien s’informer auprès des services

juridiques de son assurance professionnelle.

La responsabilité civile

La responsabilité pénale

Elle est appréciée par les juridictions

civiles pour la pratique libérale, par les

juridictions administratives pour la pratique

dans une structure publique : elle se traduit

par le versement de dommages-intérêts

destinés à réparer le dommage que la faute

du professionnel a causé à la victime. Cette

indemnité est versée par l’assureur du

professionnel.

* NDLR : Le décret de compétences et règles

professionnelles N° 2004 802 du 29 juillet

2004 régissant l’exercice professionnel des

Infirmiers(ères) Diplômés(es) d’Etat, n’est pas

applicable sur le Territoire. Cependant il est

utilisé comme référence de bonne pratique

pour les infirmiers(ères) exerçant en

Nouvelle Calédonie.

Septembre 2005 - N° 41

04

Hygiène

Hygiène

Dans les Etablissement

de Santé (ES)

Risques infectieux liés aux soins réalisés

en dehors des Etablissement de Santé

B Garin*

*: Institut Pasteur de Nouvelle Calédonie

Bibliographie

1- Luldlow HA. Infection consequences of continous ambulatory peritoneal dialysis. J Hosp Infect 1991 ; 18 : 341-354

2- White MC, Raglund KE. Surveillance of intravenous catheter-related infections among home care clients. Am J Infect Control 1994 ; 22 : 231-5

3- Olson. Cluster of post injection abscesses related to corticoid injections and use of benzalkonium chloride. Western Journal of Medecine 1999 ; 170 : 143-7

4- Melish M, Arpon R, Coon P and al. Community associated Methicillin Resistant Staphylococcus aureus infections in Pacific Islanders. Hawaii, 2001-2003. MMWR August 27, 2004 /

53(33) ; 767-770.

5- Issartel B, Lechevallier S, Bruyère F, Lina G, Jarraud S, Garin B, Lacassin F, Etienne J. Abcès cutanés communautaires en Nouvelle Calédonie. Rapport 2002 de l’Institut Pasteur.

Si dans les Etablissements de Santé le risque infectieux est une part importante des risques

globaux encourus lors d’une hospitalisation, en dehors des Etablissements de Santé les

dangers d’infections existent, même si les risques sont à priori moins élevés. Les

soins réalisés dans ou hors des Etablissement de Santé impliquent donc des précautions

d’hygiène qui leur sont adaptées.

L’organisation de la gestion du risque

infectieux se fait à travers le Comité de Lutte

contre les Infections Nosocomiales (CLIN),

le Service d’Hygiène et plus globalement

dans le cadre de la Démarche Qualité. Mais

c’est l’affaire de tous au quotidien. La quanti-

fication des dangers passe par l’utilisation

d’indicateurs de qualité dont la mise en place

nécessite la collaboration d’une grande partie

du personnel, y compris des médecins.

Les informations fournies par ces indicateurs

permettent de situer un hôpital par rapport

à un autre, de cerner les causes des

infections contractées, et de lutter contre elles.

La formation du personnel et l’écriture de

procédures consensuelles sont les deux points

essentiels qui permettent d’améliorer le niveau

d’efficacité d’un hôpital dans ce domaine.

En dehors des Etablissement

de Santé

Les dangers d’infections existent même si

les risques sont a priori moins élevés(1, 2, 3) .

Cependant, contrairement au milieu hospi-

talier, ils sont difficilement quantifiables du

fait, entre autres, de la multiplicité des lieux.

Les risques sont cependant moindres car les

actes réalisés sont moins invasifs, les structures

moins grandes, les résistances bactériennes

aux antibiotiques moins fréquentes. Quoi

qu’il en soit le risque existe et particulièrement

chez des patients ayant préalablement séjourné

à l’hôpital et porteurs de bactéries multi-

résistantes (BMR). Les infections peuvent

être transmises dans les deux sens et de

différentes façons.

- soit par le soignant d’un patient à un

autre (par les mains ou par une faute d’asepsie

ou par un vecteur, matériel d’ophtalmologie,

d’aérosolthérapie, endoscope, gel…),

- soit du patient au soignant en particulier

par exposition aux liquides biologiques après

blessure ou projection.

Pour illustrer ce propos général, voici

quelques exemples de situations à risque.

Les dispositifs médicaux stériles

Sont regroupés sous cette dénomination

tout le matériel stérile à usage unique. Il est

probable qu’en dehors des ES, ils soient

la cause la plus fréquente d’infections

qui peuvent d’ailleurs être graves. Elles

surviennent au décours de manipulations de

cathéters centraux ou de chambres implan-

tables lors des pansements, d’injections ou

de perfusions. La survenue d’une sympto-

matologie fébrile doit faire envisager leur

remplacement signe que les verrous anti-

biotiques n’ont pas empêché leur colonisation.

Les sondages urinaires, comme pour toute

manipulation de dispositifs médicaux

stériles, sont la source d’infections et un

respect scrupuleux de l’asepsie est

nécessaire. La petite chirurgie sous anesthésie

locale et les ponctions articulaires sont des

gestes invasifs à l’origine aussi de contami-

nations potentielles.

Les matériels à visée diagnostique

Lors d’échographies, notamment gynéco-

logiques, les sondes doivent être protégées et

nettoyées. Pour les endoscopies pulmonaires,

les procédures de nettoyage-désinfection et

de stockage doivent correspondre à la régle-

mentation énoncée dans les Circulaires et

Arrêtés et tenir compte du risque prion.

Les matériels thérapeutiques

Matériel d’aérosolthérapie, d’oxygéno-

thérapie avec notamment des risques de

contamination de l’eau ou des tuyauteries

dont il faut se méfier.

Les résistances bactériennes

Les résistances bactériennes étaient,

jusqu’à présent l’apanage des milieux

hospitaliers, mais l’émergence de Staphylo-

coccus Aureus Résistant à la Méthicilline

(SARM) en dehors des ES doit nous inciter à

la prudence(4,5) . Les Staphylocoques sont des

bactéries transmises par les mains et les

contaminations secondaires à une intervention

médicale sont le plus souvent manuportées.

Les pratiques à respecter

- Se laver les mains (Solutions Hydro-

Alcooliques).

- Utiliser des gants.

(suite page 9)

Septembre 2005 - N° 41 05

FICHE TECHNIQUE N° 23

FICHE TECHNIQUE N° 23

Les précautions "standard"

Elles s’appliquent pour tous les patients par tous les soignants.

Elles sont aux nombres de dix et doivent être connues et appliquées par tous.

1- Le lavage des mains

Immédiatement après le retrait des gants.

Entre deux patients.

Entre deux activités.

2 - Le port des gants

Pour tous gestes si risque de contact avec un liquide

biologique, ou si contact avec les muqueuses ou la

peau lésée du patient.

Si le personnel est porteur de lésions sur les mains.

3 - Collecteurs pour tous dispositifs piquants / tranchants / coupants

À portée de mains.

Stable et de taille adaptée. Niveau de remplissage visible.

Fermeture inviolable.

4 - Sécurité

Ne pas capuchonner les aiguilles.

Ne pas désadapter à la main les aiguilles et les lames.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

1

/

32

100%