René BARBERYE - Gestion et Finances Publiques

René BARBERYE

Vice-président du conseil d’administration

du centre hospitalier de Rambouillet administrateur de l’AP-HP

La loi « hôpital, patients, santé, territoire »

La loi portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la

santé et aux territoires comporte quatre titres qui traitent succes-

sivement de :

– la modernisation des établissements de santé ;

– l’accès de tous à des soins de qualité ;

– la prévention et la santé publique ;

– l’organisation territoriale du système de santé.

Le présent article se limitera aux aspects concernant la réforme

hospitalière qui constitue l’élément qui a fortement focalisé les

débats à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Le rapport Larcher, qui était le résultat de très nombreuses consul-

tations de toutes les parties prenantes, avait été bien accueilli et

ses propositions avaient bénéficié d’un certain consensus. On

aurait pu penser que le projet de loi qui s’en inspirait très large-

ment recevrait le même accueil. Il n’en a rien été et cette affaire

illustre une nouvelle fois la difficulté qu’il y a, en France, à passer

de la réflexion à l’action ; ce qui explique sans doute le fait que

le cimetière des rapports morts-nés soit aussi important.

On a en effet vu se développer une fronde des médecins, notam-

ment hospitaliers, menée par quelques sommités médicales de

l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et une agitation sociale

des personnels hospitaliers conduite surtout par la CGT et Sud, ces

mouvements étant relayés au plan politique par l’opposition. Le

projet de loi a été toutefois soutenu courageusement par la Fédé-

ration hospitalière de France, présidée par l’ancien ministre

Claude Evin, par la CFDT et par un certain nombre de personna-

lités du monde médical comme les professeurs Vallancien et

Juvin, entre autres.

Deux questions à M. G. LARCHER,

président du Sénat, ancien président de la FHF,

auteur du rapport sur l’hôpital

Votre rapport avait bénéficié d’un accueil très largement

favorable ; or la loi HPST a soulevé de fortes oppositions syn-

dicales et politiques. Comment expliquez-vous ce décalage ?

Notre rapport sur l’hôpital a rencontré un large consensus de

la part de la plupart des acteurs hospitaliers mais aussi de la

part des élus comme des représentants des usagers. Cela est

dû sans doute à la large concertation que nous avons tenu à

organiser avec ces différents acteurs. Plus de 250 personnes

ou représentants d’organisations concernées ont été

entendus par la commission ou par moi-même. Mais je pense

aussi qu’une des raisons essentielles de l’accueil favorable des

propositions de la commission de concertation est due au fait

que l’objectif de ces propositions était de permettre la meil-

leure prise en charge des patients et non de servir telle ou

telle ambition de pouvoir à l’intérieur de l’hôpital. Et cela

chacun l’avait bien compris !

Il est vrai qu’au moment de l’examen du projet de loi par le

Parlement, les corporatismes divers se sont réveillés pour des

raisons qui sont parfois assez éloignées de l’intérêt véritable des

patients.

Le débat parlementaire particulièrement au Sénat, a permis

de trouver un bon équilibre permettant de préserver l’essentiel

du dispositif conformément aux orientations proposées dans

notre rapport qui toutes, je vous le rappelle, avaient pour but

de répondre à l’objectif de qualité des soins pour tous nos

concitoyens.

Par delà les textes de loi, quel doit être, selon vous, le rôle de

chacun des éléments participant à la gouvernance de

l’hôpital pour que celui-ci fonctionne d’une manière

optimale ?

La gouvernance à l’hôpital n’est pas le seul élément clé du

projet de loi. Il me semble en effet que les dispositions concer-

nant le rôle des établissements de proximité, le rôle des struc-

tures médico-sociales et leurs relations avec les établissements

de santé, la nouvelle place accordée à l’hospitalisation à

domicile, la rénovation de la notion de service public, la créa-

tion des communautés de territoire et l’adaptation des grou-

pements de coopération sanitaire, constituent pour moi le

cœur de la loi.

Je ne nie pas l’importance des règles de gouvernance à

l’hôpital, mais je pense que l’engagement réel des acteurs et

leur confiance réciproque qu’ils s’accordent sont plus impor-

tants que la simple application littérale de règles. En ce sens,

connaissant bien la foi dans le service public des principaux

responsables hospitaliers, qu’il s’agisse des directeurs ou des

présidents de CME, je suis profondément confiant dans leur

volonté commune de servir au mieux l’intérêt général au profit

des malades. Bien sûr, il faut un responsable à la tête de

l’hôpital mais il faut aussi que les médecins, comme d’ailleurs

l’ensemble des personnels soignants et non soignants, se sen-

tent concernés par les choix qui sont faits au niveau de l’insti-

tution, notamment au travers du projet médical. Il me semble

que le texte final a su préserver l’essentiel en reconnaissant le

rôle de chacun.

Le législateur a d’ailleurs prévu un suivi assorti d’une évaluation

au bout de deux ans pour apprécier sur le terrain la pertinence

des mesures prévues par la loi. Cette méthode, originale dans

notre pays, permettra de faire évoluer le dispositif si nécessaire

et de faire partager les expériences des uns et des autres. Elle

était souhaitable pour notre mission hôpital. Un rapport sera

remis au Parlement à l’échéance des deux ans.

hôpitaux

No10 - Octobre 2009 -

738

Trois questions à M. C. ÉVIN,

ancien ministre de la Santé,

président de la Fédération hospitalière de France

Le problème de la place du corps médical dans la gouver-

nance hospitalière a focalisé les débats sur la loi HPST. Qu’en

pensez-vous ?

Il me semble que les discussions se sont beaucoup focalisées

sur ce sujet, alors que la loi HPST ne se résume pas à la question

de la gouvernance hospitalière et comporte beaucoup

d’autres dispositions importantes.

Mais il est vrai que, dans les derniers mois, la communauté

médicale hospitalière a manifesté une certaine inquiétude. Je

crois qu’elle a été entendue et que le texte adopté est équi-

libré du point de vue de la gouvernance. Les chefs de pôles,

la CME et le président de CME voient leurs compétences ren-

forcées. Les modalités de la concertation et les circuits déci-

sionnels sont clarifiés afin de permettre aux dirigeants hospita-

liers de prendre les décisions et de rendre les arbitrages

qu’impose la gestion d’une institution complexe comme

l’hôpital.

Certains acteurs du secteur hospitalier public ont mal réagi

au fait que le secteur public puisse, dans certains cas, être

chargé de missions de service public. Quelle est la position

de la FHF ?

Dans la loi, les missions sont définies indépendamment du

statut des établissements et le service public n’apparaît plus

comme une exclusivité des établissements publics. Du point

de vue de la FHF, l’important est le service rendu aux usagers.

Il existe des territoires où, essentiellement pour des motifs de

démographie médicale, les contraintes liées au service public

telles que la permanence des soins ne peuvent être assumées

par les seuls établissements publics. En matière d’enseigne-

ment, certains établissements privés offrent un potentiel de

terrain de stage qu’il serait dommageable d’ignorer.

La FHF n’est pas opposée à ce que des établissements privés

soient opérateurs de service public sous réserve que les obli-

gations et devoirs associés soient intégralement pris en

compte. Dans les faits, l’hôpital public restera néanmoins le

lieu de recours, ouvert tous les jours, à toute heure, pour tous

les patients, notamment les plus vulnérables.

Comment voyez-vous la place des CHU dans la perspective

de la création de communautés interhospitalières ?

La Fédération hospitalière de France encourage depuis long-

temps les établissements à travailler ensemble, autour d’une

« stratégie de groupe » à organiser dans les territoires. Les

communautés hospitalières de territoire (CHT) donneront corps

à ces coopérations entre hôpitaux.

Si les CHU n’ont pas systématiquement vocation à intégrer une

CHT, cela doit rester possible lorsque le contexte le justifie. En

revanche, je pense que les CHT devront passer convention

avec un CHU, compte tenu de leurs missions spécifiques de

recours, d’enseignement et de recherche dans les régions.

A la vérité, il y a eu un amalgame entre le contenu du projet de

loi et certains sujets qui n’y figuraient pas et qui donnaient lieu à

débat avant même son dépôt, à savoir :

– la T2A qui avait bénéficié d’un a priori favorable des différents

acteurs du monde hospitalier avant qu’on ne s’aperçoive que les

gagnants et les perdants (car il y en a inévitablement) n’étaient

pas les mêmes que ceux de la dotation globale. Ce nouveau

dispositif qui, indéniablement, nécessite un certain nombre d’ajus-

tements, notamment pour la prise en compte de certaines

charges propres à l’hôpital public, a le mérite de mettre en

lumière le fait que des hôpitaux sont mieux gérés que d’autres et

que l’hôpital doit se préoccuper de maîtriser ses coûts et de faire

rentrer ses produits. L’appel dit des 25 est à cet égard représentatif

de cet amalgame ; il est écrit : « cette loi porte en elle la disparition

de cette médecine hospitalière au profit d’une médecine mer-

cantile. La préoccupation centrale n’est plus le malade mais le

compte d’exploitation de l’hôpital ». Cette affirmation éminem-

ment discutable est d’autant plus surprenante que certains signa-

taires exercent à l’hôpital public une part de leur activité en

libéral, ce qui leur assure des revenus très substantiels ;

– la convergence des tarifs entre les cliniques et l’hôpital public.

Ce point a toujours été contesté par les défenseurs de l’hôpital

public et par la Fédération hospitalière de France. Faute de tra-

vaux aboutis sur les charges particulières pesant sur l’hôpital

public, la controverse ne risque pas de s’éteindre. La ministre de

la Santé a fait preuve de sagesse en reportant la convergence

à 2018, ce qui donne le temps de rassembler davantage

d’éléments.

Si l’on revient à la loi proprement dite, le titre I traite successive-

ment de trois points importants :

– les missions des établissements de santé et notamment celle du

service public ;

– le fonctionnement des établissements de santé ;

– les outils de coopération entre les établissements de santé.

MISSIONS

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

La loi définit de manière très précise les missions des établisse-

ments de santé, qu’ils soient publics ou privés : « Les établissements

de santé publics, privés ou privés d’intérêt collectif assurent, dans

les conditions définies par le présent code, le diagnostic, la sur-

veillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes

enceintes. Ils délivrent les soins avec hébergement, sous forme

ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du

lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement rele-

vant du Code de l’action sociale et des familles. Ils participent à

la coordination des soins en relation avec les membres des pro-

fessions de santé exerçant en pratique de ville et les établisse-

ments et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’ARS

en concertation avec les conseils généraux pour les compé-

tences qui les concernent. Ils participent à la mise en œuvre de

la politique de santé publique et des dispositifs de vigilance des-

tinés à garantir la sécurité sanitaire. Ils mènent en leur sein, une

réflexion sur l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge

médicale ».

Ainsi, l’accent est mis sur la coopération entre les différents

acteurs de santé, hôpitaux publics et privés, établissements et

services médico-sociaux, médecine de ville. De même, l’hospita-

lisation ne signifie plus nécessairement l’hospitalisation avec

hébergement dans un établissement de santé mais ce peut être

en hôpital de jour ou des soins à domicile.

Ces évolutions sont rendues nécessaires par le souci qui s’impose

à notre pays d’optimiser son système de santé alors même que

les dépenses de santé croissent plus vite que le PNB, que le déficit

de la Sécurité sociale financé par l’emprunt reporte une partie

des charges sur nos enfants et que la démographie médicale va

se traduire par une réduction du temps médical disponible. Par

ailleurs, dans un souci de qualité des soins, notre dispositif doit se

décloisonner et s’adapter au parcours du patient.

Les établissements de santé, qu’ils soient publics ou privés, peu-

vent être amenés à mener ou participer à une ou plusieurs mis-

sions de service public :

– la permanence des soins ;

– la prise en charge des soins palliatifs ;

hôpitaux

-N

o10 - Octobre 2009

739

– l’enseignement universitaire et post universitaire ;

– la recherche ;

– le développement professionnel continu des praticiens hospi-

taliers et non hospitaliers ;

– la formation initiale et le développement professionnel continu

des sages-femmes et du personnel paramédical et la recherche

dans leurs domaines de compétence ;

– les actions d’éducation et de prévention pour la santé et leur

coordination ;

– l’aide médicale urgente, conjointement avec les praticiens et

les autres professionnels de santé, personnes et services de santé ;

– la lutte contre l’exclusion sociale en relation avec les autres

professionnels et institutions compétentes en ce domaine, ainsi

que les associations qui œuvrent dans le domaine de l’insertion

et de la lutte contre l’exclusion et la discrimination,

pour s’en tenir aux domaines les plus importants.

L’hôpital de Montfort-l’Amaury (78), un hôpital qui a su évoluer

La suppression de la distinction public-privé est importante :

jusqu’ici, ces missions reposaient, pour l’essentiel, sur les hôpi-

taux publics, si l’on met à part les urgences qui étaient assurées

par un certain nombre de cliniques. Cette évolution était

rendue nécessaire par le fait que, dans plusieurs zones géogra-

phiques, les cliniques privées sont seules en mesure d’assurer

certaines missions. Par ailleurs, dans des spécialités très poin-

tues, les cliniques privées occupent une place quasi exclusive,

ce qui suppose de faire appel à elles pour la formation des

futurs spécialistes. C’est pourquoi l’Agence régionale de santé

(ARS), par son rôle de pilote de l’organisation des soins et de

garant de l’accès aux soins, identifiera les territoires où il

convient, en cas de carence ou d’insuffisance de certaines

activités, de déléguer de telles missions de service public à des

établissements privés. Le texte prévoit que lorsqu’une mission

de service public n’est pas assurée dans un territoire donné,

l’ARS désigne l’établissement qui en sera chargé. Ce n’est donc

qu’en cas de carence qu’elle pourra demander à un établis-

sement privé d’exercer une mission de service public et le

contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens précisera ces mis-

sions. Mais si cette autorisation crée des droits, elle crée aussi

des devoirs. Des établissements privés qui ont développé une

excellence dans un domaine pourront accueillir des internes,

mais ils le feront sous le contrôle d’un CHU. De même, la parti-

cipation à la permanence des soins suppose l’accueil des

populations défavorisées, en particulier celles qui bénéficient

de la couverture maladie universelle (CMU) et l’aide médicale

d’Etat (AME), ainsi que sur l’offre d’un pourcentage de presta-

tions à tarif opposable.

Certains défenseurs de l’hôpital public étaient hostiles à cette

mesure et la FHF a été parfois critiquée pour avoir fait connaître

qu’elle n’y était pas opposée. Son président a fait valoir à juste

titre que, sauf à préconiser la nationalisation du système de

santé, ce que personne n’envisage, donner à la population une

garantie de service public dans le domaine de la santé, passe

dans certains cas par l’exercice de missions de service public

par les cliniques privées. C’est une attitude réaliste prenant en

compte le fait que 60 % de la chirurgie est assurée par le secteur

privé et que dans certaines zones géographiques, l’hôpital

public n’offre pas de véritable alternative.

LE FONCTIONNEMENT

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

De nombreux rapports émanant d’horizons très divers avaient

pointé les lacunes du mode de gouvernance des hôpitaux

publics. Dans un rapport remis le 10 juillet 2008 sur la gouvernance

hospitalière, le professeur Vallancien écrivait : « en 2008, l’hôpital

est administré, mais il n’est toujours pas gouverné. Or, une bonne

gouvernance de l’hôpital implique la liberté de décision et

d’action de ses dirigeants, dans le cadre d’une politique de santé

clairement définie ». D’un point de vue purement objectif, il est

de fait que le fonctionnement de l’hôpital s’apparente plus au

fonctionnement d’une entreprise qu’à celui d’une administration,

même si peu de gens le reconnaissent publiquement de peur de

se faire taxer d’une vision comptable, voire mercantile, des pro-

blèmes de santé. Toutefois, le délégué général de la FHF déclarait

récemment et avec un certain courage : « l’hôpital est une entre-

prise mais une entreprise de service public ». Or, une entreprise

doit être gouvernée et c’est ce à quoi tendent les dispositions de

la loi.

La rénovation des instances et du mode de pilotage des établis-

sements publics de santé vise à responsabiliser davantage le

directeur d’établissement et à lui confier les outils d’une gestion

dynamique.

La gouvernance

des établissements publics

est clarifiée

La loi met en place de nouvelles instances de pilotage (directoire,

conseil de surveillance) sans remettre en cause les grandes orien-

tations définies en 2005. Il s’agit de doter l’hôpital d’une chaîne

hiérarchique claire et responsable, d’assurer une bonne coopé-

ration de l’administratif et du médical.

hôpitaux

No10 - Octobre 2009 -

740

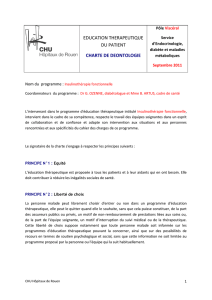

L’organe délibératif des centres hospitaliers

Composition avant la loi

Conseil d’administration Composition après la loi

Conseil de surveillance

– Maire de la commune siège.

– Trois conseillers municipaux de la commune siège et deux d’autres

communes.

– Un conseiller général.

– Un conseiller régional.

– Quatre membres de la CME dont le président et le vice-président.

– Quatre représentants du personnel dont un membre de la commission des

soins infirmiers.

– Deux représentants des usagers.

– Trois personnalités qualifiées.

Le maire de la commune siège est président.

Trois collèges dont le nombre de membres est égal :

– au plus cinq représentants des collectivités territoriales ou de leurs grou-

pements, dont le maire du siège et le président du Conseil général ou leurs

représentants ;

– au plus, cinq représentants du personnel médical et non médical, dont un

élu par les membres de la commission des soins infirmiers, les autres étant

désignés à parité par la CME et par les syndicats ;

– au plus cinq personnalités qualifiées, dont deux désignées par l’ARS et trois

représentant les usagers dont deux désignés par le préfet.

Le président est élu au sein du conseil.

Attributions avant la loi Attributions après la loi

Se prononce sur :

– le projet d’établissement et le contrat pluriannuel ;

– la politique de qualité et de sécurité des soins ;

– l’EPRD ;

– le plan de redressement ;

– les comptes et l’affectation des résultats ;

– l’organisation en pôles ;

– la politique de contractualisation interne ;

– la politique sociale et l’intéressement ;

– la participation aux réseaux de santé et actions de coopération ;

– les acquisitions, aliénations, échanges ;

– les baux emphytéotiques ;

– la prise de participation, la modification de l’objet social ;

– le règlement intérieur.

Se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle de l’établissement.

Il délibère sur :

– le projet d’établissement ;

– le compte financier et l’affectation des résultats ;

– certaines conventions ;

– tout projet de fusion avec un autre hôpital ;

– le rapport annuel d’activité ;

– les conventions avec un membre du directoire ou du conseil de

surveillance ;

– le statut des fondations hospitalières.

Il donne son avis sur :

– la politique de qualité et de sécurité des soins, la gestion des risques,

l’accueil et la prise en charge des usagers ;

– les acquisitions, aliénations baux de longue durée ;

– le règlement intérieur de l’établissement ;

Il entend le directeur sur l’EPRD et le programme d’investissement.

Il effectue les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns.

Le rôle du directeur,

président du directoire d’établissement

est renforcé

Le texte de loi conforte les pouvoirs d’autonomie du directeur

d’établissement qui se voit confier la pleine responsabilité de

l’établissement. En effet, c’est lui qui « conduit la politique géné-

rale de l’établissement. Il participe aux travaux du conseil de sur-

veillance. Il exécute ses délibérations. Il dispose d’un pouvoir de

nomination dans l’établissement. Il propose au directeur général

du Centre national de gestion la nomination des directeurs

adjoints et des directeurs des soins. Sur proposition du chef de

pôle ou, à défaut du responsable de la structure interne, et après

avis de la commission médicale de l’établissement, il propose au

directeur général du Centre national de gestion la nomination et

la mise en recherche d’affectation des personnels médicaux,

pharmaceutiques et odontologiques ».

Le débat parlementaire s’est beaucoup focalisé sur les pouvoirs

du directeur en raison d’une pression très forte du corps médical.

Cette focalisation a été très excessive car qui peut croire qu’un

directeur d’hôpital pourrait prendre une décision dans le

domaine médical sans recueillir un large consensus médical.

Cette méfiance à l’égard des pouvoirs des directeurs est allée

très loin. Le texte initial du Gouvernement prévoyait que le direc-

teur préparait les travaux du conseil de surveillance et y assistait.

C’est ainsi que fonctionne un conseil de surveillance dans les

sociétés privées. Or, le texte sorti des délibérations du Sénat indi-

quait qu’il « est entendu par le conseil de surveillance à sa

demande ou à celle du conseil de surveillance ». On ne peut que

s’interroger sur les conditions de fonctionnement d’un conseil de

surveillance où le directeur ne préparerait pas les dossiers et ne

les présenterait pas lui-même ou avec l’appui de ses adjoints.

Le texte définitif est plus réaliste : « il participe aux séances du

conseil de surveillance ». On n’a pas osé aller jusqu’à rétablir la

préparation des travaux mais cela va de soi.

S’agissant du statut des directeurs, la loi introduit une novation

puisque, par dérogation au statut général des fonctionnaires, des

personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être

nommées sur des emplois de directeur. Toutefois, ces personnes

doivent suivre à l’Ecole des hautes études en santé publique, une

formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

Un directoire resserré

remplace l’ancien conseil exécutif

Le directoire est l’instance au sein de laquelle débattra une

équipe de direction composée de cadres administratifs, de

cadres médicaux et d’un cadre de santé assistant le directeur. Il

est chargé de préparer, sur la base du projet médical initié par

le président de la commission médicale d’établissement (CME),

le projet d’établissement qui sera ensuite arrêté par le directeur

et soumis au conseil de surveillance. Plus largement, il est chargé

de conseiller le directeur dans la gestion et la conduite de

l’établissement.

Comme on le voit, il ne s’agit pas, fort heureusement, d’un véri-

table directoire comme on l’entend dans le droit des sociétés.

Cela aurait conduit à instaurer une coresponsabilité des membres

du directoire, ce qui n’était pas l’objectif recherché puisque la

loi vise à renforcer les pouvoirs du directeur. En fait, on est resté

dans l’esprit de ce qu’était l’ancien conseil exécutif mais en le

resserrant, ce qui peut d’ailleurs poser quelques problèmes de

susceptibilité.

Le directoire est composé de membres du personnel de l’établis-

sement dont une majorité de membres du personnel médical,

hôpitaux

-N

o10 - Octobre 2009

741

pharmaceutique, maïeutique et odontologique. (Le texte original

ne prévoyait pas cette majorité.) Il comporte sept membres et

neuf dans les CHU :

– le directeur, président du directoire ;

– le président de la CME, vice-président. Dans les CHU, il est pre-

mier vice-président, chargé des affaires médicales. Il y a en outre

un vice-président doyen, directeur de l’unité de formation et de

recherche médicale ou président du comité de coordination de

l’enseignement médical et un vice-président chargé de la

recherche ;

– le président de la commission des soins infirmiers ;

– des membres nommés par le directeur ; ceux qui appartiennent

aux professions médicales sont nommés sur présentation d’une

liste de propositions établie par le président de la CME (avec les

autres présidents pour les CHU).

Le texte initial ne prévoyait pas de dispositions particulières pour

les CHU mais la publication en mai 2009 du rapport de la commis-

sion sur l’avenir des CHU, présidée par le professeur Marescaux

du CHU de Strasbourg, a amené le Gouvernement à introduire

certaines dispositions particulières au cours de la discussion par-

lementaire, ce qui a été critiqué par l’opposition.

Une des nouveautés de la loi est le renforcement du rôle et du

pouvoir du président de la CME puisqu’il devient vice-président

du directoire et se voit confier le rôle d’élaborer, avec le directeur,

et en conformité avec le contrat pluriannuel d’objectifs et de

moyens, le projet médical de l’établissement. Il coordonne la poli-

tique médicale de l’établissement. En effet, auparavant, le projet

d’établissement était préparé par le conseil exécutif auquel le

président de la CME appartenait sans en être le vice-président.

Un conseil de surveillance recentré

sur des missions de contrôle

se substitue au conseil d’administration

Le projet de loi initial limitait très sensiblement les attributions du

conseil de surveillance. Le conseil de surveillance exerçait simple-

ment le contrôle de l’établissement et délibérait sur :

– le projet d’établissement ;

– la convention constitutive des centres hospitaliers et universi-

taires et les conventions passées en application de l’article

L. 614-2-5 ;

– le compte financier et l’affectation des résultats ;

– le rapport annuel sur l’activité de l’établissement présenté par

le président du directoire ;

– toute convention intervenant entre l’établissement public de

santé et l’un des membres de son directoire ou de son conseil de

surveillance ;

– les statuts des fondations hospitalières créés par l’établissement.

Au cours de la discussion parlementaire, une compétence a été

ajoutée : « toute mesure relative à la participation de l’établisse-

ment à une communauté hospitalière de territoire, dès lors qu’un

centre hospitalier universitaire est partie prenante ainsi que tout

projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements

publics de santé ». C’est sans doute le signe d’une inquiétude

des parlementaires devant une perspective qui peut néanmoins,

dans certains cas, s’imposer au plan géographique, celle d’une

communauté interhospitalière centrée sur un CHU avec le risque

d’un alourdissement de la gestion et de la réactivité. Le fait que

la plupart des CHU soient en déficit a dû peser d’un certain poids.

Par ailleurs, la discussion parlementaire a prévu que le conseil de

surveillance donne son avis sur :

– la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité

des soins et la gestion des risques ainsi que des conditions

d’accueil et de prise en charge des usagers ;

– les acquisitions, aliénations, échanges d’immeubles et leur

affectation, les baux de plus de dix-huit ans et certains contrats

de partenariat ;

– le règlement intérieur de l’établissement.

En outre, le conseil de surveillance fait connaître à l’ARS ses obser-

vations sur le rapport annuel. Il opère les vérifications et les

contrôles qu’il juge nécessaires et, si les comptes de l’établisse-

ment sont soumis à certification, il nomme le commissaire aux

comptes. Enfin, il entend le directeur sur l’EPRD et sur les pro-

grammes d’investissement.

Le texte définitif reflète la tension entre le ministère qui souhaitait

que le conseil de surveillance ne vote plus l’EPRD et les parlemen-

taires qui rechignaient à lui enlever cette prérogative importante.

A l’expérience des années passées, le Gouvernement, en charge

de l’équilibre des comptes de la Sécurité sociale, avait constaté,

en effet, que le fait de mettre autour de la table les différentes

parties intéressées par le fonctionnement de l’hôpital (politiques,

médecins, représentants syndicaux et des usagers, personnalités

qualifiées) n’était pas toujours compatible avec la prise de déci-

sions réalistes et courageuses sur les perspectives budgétaires.

Dans certains cas, des alliances de circonstance bloquaient le

vote de l’EPRD et le vote des plans de redressement qui impli-

quaient en général des mesures impopulaires s’avérait particuliè-

rement compliqué. En définitive, le conseil de surveillance

entendra le directeur sans même donner un avis.

La taille des nouveaux conseils de surveillance est resserrée par

rapport aux conseils d’administration mais une représentation

diversifiée des intérêts des territoires, du personnel et de la société

civile et des usagers est assurée via trois collèges égaux en

nombre :

– au plus cinq représentants des collectivités territoriales dont le

maire de la commune siège de l’établissement principal et le

président du Conseil général ou leurs représentants ;

– au plus cinq représentants du personnel médical et non

médical dont un représentant élu parmi les membres de la

commission des soins infirmiers, deux désignés par la CME et deux

par les organisations syndicales les plus représentatives ;

– au plus cinq personnalités qualifiées, dont deux désignées par

le directeur général de l’ARS, trois représentants des usagers dont

deux désignés par le préfet.

Comme aujourd’hui, le directeur général de l’ARS participe aux

séances avec voix consultative et il peut demander l’inscription

de toute question à l’ordre du jour. Par ailleurs, et il s’agit d’une

innovation importante, le directeur de la caisse d’assurance

maladie ou de la caisse de mutualité agricole, si elle est désignée

comme caisse pivot, participe aux séances du conseil avec voix

consultative.

Par contre, le représentant du Conseil régional n’y figure plus

expressément, ce qui peut représenter un inconvénient car les

écoles d’infirmières (IFSI) annexées aux hôpitaux sont maintenant,

comme l’ensemble de la formation professionnelle, financées par

les régions. De même, la présence du receveur hospitalier n’est

pas prévue expressément. Il serait pourtant regrettable qu’il

n’assiste pas car il participe activement au bon fonctionnement

de l’établissement et joue un rôle de conseiller financier.

Par ailleurs, le maire de la commune siège de l’hôpital n’est plus

automatiquement président du conseil de surveillance. Ce der-

nier élit son président parmi les représentants des collectivités ter-

ritoriales ou parmi les personnalités qualifiées.

La présidence automatique du maire ou de son délégué a donné

lieu dans le passé à beaucoup de débats, l’intérêt politique local

pouvant l’emporter sur l’intérêt général ou celui de l’établisse-

ment. En fait, il est très difficile de ne pas tenir compte du fait que

hôpitaux

No10 - Octobre 2009 -

742

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%