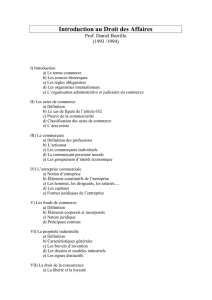

Droit des affaires I. Concept et originalité du droit des affaires Le

1

Droit des affaires

I. Concept et originalité du droit des affaires

Le droit est l’ensemble des règles qui régissent les rapports en société, donc applicable à tous. Le droit

des affaires est une branche du droit privé. Le droit civil et une branche du droit entre particuliers (droit

commun). Le droit des affaires (= droit commercial) est applicable aux opérations des industriels,

commerçants et leurs clients respectifs. Au fil du temps, on s’est aperçu qu’il y avait des particularités

nées de la pratique concernant les rapports entre commerçants. C’est la raison pour laquelle on a fait

naitre une nouvelle branche du droit privé, le droit commercial, qui a vocation à s’appliquer aux

opérations faites entre les industriels, les commerçants et les clients respectifs de ces deux branches

d’activités. Le droit commercial n’a fait que s’enrichir au fil du temps. Y sont venues s’ajouter des règles

de droit public, et plus précisément, le droit public économique. Les règles y sont nées du fait de

l’intervention de plus en plus importante de l’Etat dans le secteur économique.

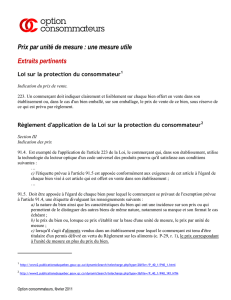

A) Du droit commercial à la notion de droit des affaires

Le droit commercial était à l’origine le droit des marchands. Il avait donc vocation à régir les

opérations sur les marchandises, les instruments de paiement et de crédit, ainsi que les premières

formes de société. Il s’est élargi au fil du temps du fait de l’importance croissante de la sphère

économique et de l’interventionnisme progressif de l’Etat. Ainsi, l’Etat est venu réglementer

certains prix : dans certains secteurs économiques, le prix n’est pas libre, la vente est réglementée

par l’Etat qui impose un prix minimum fixe. Une autre forme de l’interventionnisme de l’Etat dans la

sphère économique est l’implantation des grandes et moyennes surfaces (MLE, août 2008 : C.

Lagarde a levé certaines autorisations nécessaires pour ouvrir des grandes surfaces). On voit aussi

l’interventionnisme de l’Etat dans la réglementation des secteurs d’activités et des professions = on

ne peut pas entreprendre ces activités / professions de façon libre (par exemple, besoin d’une

autorisation administrative). Ex : une agence de voyages est réglementée. Les activités artisanales

sont elles-aussi réglementées. Un chauffagiste gaz doit faire certains stages etc. D’où vient le fait

que l’Etat soit intervenu. Car il y a un caractère d’enjeu de l’activité ou de la profession (ex : le gaz

est une énergie qui peut être dangereuse, d’où les stages obligatoires… ; le risque d’une agence de

voyages est d’avoir payé un voyage qui ne se serait pas exécuté : c’est une profession qui manie des

fonds, donc elle peut être dangereuse). Les établissements bancaires sont eux-aussi réglementés

(impose qu’ils soient exercés sous une certaine forme sociale : société anonyme). La forme des

débits de boissons et tabac doit être une SNC…

Interventionnisme de l’Etat très important.

L’entrepreneur va devoir jongler avec un nombre très important de règles :

- Règles du droit commercial, qui définissent comment il va entreprendre son activité (individu,

société…)

- Règles du droit civil

Lorsqu’il conclut des contrats, il y aura à la fois du droit commun (ex : vice du consentement) +

certaines règles du droit commercial, notamment en matière de prescription.

- Règles comptable : bilan annuel, règles de facturation…

- Règles fiscales : imposition, T.V.A…

- En plus, il devra connaitre certaines règles pénales, qu’il entreprenne son activité sous forme de

société (personne morale = entité constituée de personnes et de biens immatriculée au registre des

commerces et sociétés) ou de personne physique (individu). Tant les personnes physiques que

morales sont responsables pénalement. Mais pour les personnes morales, c’est seulement pour

certaines infractions (principe de spécialité, Perben).

Droit de l’entreprise

2

L’activité commerciale prend toujours la forme d’une entreprise. Difficulté essentielle : la notion

d’ « entreprise » n’est pas une notion juridique. En matière juridique, on reconnait une grande

liberté constitutionnellement : la liberté d’entreprendre, mais il n’y a pas de notion juridique

d’entreprise, dans aucun code. La notion « entreprise » est une notion économique. L’entreprise

n’est pas un sujet de droit et il faut donc obligatoirement prendre en compte ce qui, derrière

l’entreprise, exerce ces activités industrielles ou commerciales (personnes physiques ou morales).

B) L’originalité du droit des affaires

L’objectif premier du droit des affaires (ou droit commercial) est de répondre aux nécessités du

commerce. A cet effet, il va rechercher des solutions différentes de celles du droit commun (civil) et

employer pour cela des techniques particulières. En France, il y a une vision dualiste séparant le

droit civil et le droit des affaires. Beaucoup de pays ont une vision globale (ex : l’Angleterre),

d’autres avaient cette vision dualiste et l’ont abandonnée (ex : l’Italie). En France, on va traiter le

commerçant différemment du particulier. Pour un même problème, les solutions / règles de droit

sont différentes qu’il s’agisse d’un commerçant ou d’un particulier. -> On va avoir des solutions

originales.

Exemple : le bail (régime juridique) : si c’est un particulier qui loue le local (pour y habiter), les

règles qui vont s’appliquer sont les règles du bail d’habitation. Si c’est un commerçant qui loue le

local pour un commerce, c’est le régime des baux commerciaux qui s’applique.

Pour savoir si on applique les règles du bail d’habitation ou celles du bail commercial, cela va

dépendre non pas de l’immeuble mais de sa destination, de l’usage que souhaite en faire le

locataire.

Ces régimes sont très différents. Si la chose louée est louée à des fins d’habitation, le locataire ne

peut pas modifier la destination des lieux (il ne peut pas en faire un commerce). En revanche, si le

local est loué pour un usage commercial, le locataire peut modifier l’activité qu’il entreprend dans

ses locaux = la déspécialisation (ex : transformer une librairie en boutique de vêtements). Pourquoi ?

Parce qu’on est dans le cadre du commerce et commerce = faire de l’argent.

Autre différence : à l’expiration du bail :

- Si on loue un appartement, à l’expiration du bail, le propriétaire peut ne pas renouveler le bail

(parce qu’il souhaite vendre l’appartement ou parce qu’il souhaite en faire profiter un membre de sa

famille)

- Pour les baux commerciaux, le propriétaire ne peut pas aller à l’encontre du renouvellement du bail.

Si le commerçant veut continuer son activité, le propriétaire ne peut pas lui dire non (s’il veut aller

à l’encontre, il doit lui verser une indemnisation).

Pourquoi ? Lorsqu’on loue un appartement pour y loger, on peut aller loger ailleurs. Mais si un

libraire se voit refuser son renouvellement, il doit rechercher un autre local du jour au lendemain =>

perte de clientèle => coût économique pour lui.

Le bail est un élément du fond de commerce (qui contient aussi la clientèle, l’enseigne…). La valeur

du fond de commerce = bail (+ clientèle… : situation de la chose louée). Si un commerce est placé

près d’un métro, d’arrêts de bus, dans un quartier commerçant, il a plus de valeur.

Autre originalité du droit des affaires par rapport au droit civil : on a, dans le droit des affaires, une

branche : le droit des entreprises en difficulté, qui a vocation à s’appliquer lorsque le commerçant

est en difficulté, voire est en état de cessation de paiement (= lorsque l’actif disponible est inférieur

au passif exigible = lorsqu’il n’y a plus assez d’actif pour payer les factures) : le commerçant doit

alors déclarer son état de cessation de paiement sous 45j au Tribunal de Commerce, qui ouvre une

procédure collective à son encontre : redressement judiciaire (organe nommé = un administrateur

judiciaire) ou liquidation judiciaire (organe nommé = un liquidateur judiciaire). Liquidation judiciaire

= l’activité du commerçant est irrémédiablement compromise (pas de chance de redressement).

3

Pour les particuliers qui n’arrivent plus à payer leurs factures, ils ne peuvent rien faire (les dettes les

poursuivent toute leur vie).

Pour les commerçants, même s’ils sont en situation de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire

peut toujours réaliser l’actif pour purger le passif = il prend l’actif restant dans la société

(ordinateurs, bureaux…) et avec l’argent il va payer les créanciers non payés. Si l’argent n’est pas

suffisant, rien de plus ne se passe. Le commerçant peut entreprendre une autre activité

commerciale. Le commerçant a donc ici un régime plus favorable, car si un particulier ne peut plus

payer, il a toujours des dettes. Pourquoi cette faveur ? Parce que le commerçant a une valeur

économique plus importante, on lui offre la perspective de se rétablir.

A côté de ces solutions originales, on a des solutions identiques.

Lorsqu’on a à analyser juridiquement un contrat (qu’il ait été conclu entre deux particuliers –contrat

civil – ou deux commerçants –contrat commercial), ce contrat va devoir répondre aux règles du code

civil :

- Pas de vice (dol, violence, erreur, lésion)

- Objet doit exister + cause

- Capacité des parties

En revanche, les règles vont être très différentes en matière de preuve : pour prouver l’existence

d’un contrat conclu entre des particuliers, la preuve et l’existence de ce contrat se font par écrit (=

système de preuve préconstitué) [sauf contrats <1500€, on peut se passer de preuve écrite]. Pour un

contrat commercial, s’il y a contestation, la preuve est libre quel que soit le montant (mais il ne doit

pas être vicié…). Pourquoi ? Pour favoriser la vie économique, le législateur a permis au commerçant

de se passer de preuves préconstituées -> aller plus rapidement dans les affaires (témoignages, mails

acceptés).

Mais parfois, le législateur est aussi plus dur à l’égard du commerçant que du particulier. Ex : 2

débiteurs, un créancier, un contrat civil dans lequel il y a une somme à payer de 10 000€ : entre

particuliers, on doit diviser la somme entre les débiteurs (5000€ pour A et 5000€ pour B). Entre deux

commerçants, les débiteurs sont tenus solidairement = je peux demander l’intégralité de la somme à

A ou à B. Cela résulte des sources du droit commercial (importance des usages). La solidarité résulte

d’un usage de droit = d’un comportement issu de la pratique et consacré par les juges.

Autre exemple : si un créancier n’est pas payé :

- Si c’est un contrat civil, je peux faire une sommation d’huissier, que l’huissier délivre au débiteur lui

donnant ordre de payer.

- Si c’est un contrat commercial, il n’y a pas besoin d’huissier. La mise en demeure de payer peut se

faire par une simple lettre recommandée avec accusé de réception.

Situation dualiste entre droit civil et droit commercial. Cette situation provient de l’évolution

historique du droit.

II. Histoire du droit des affaires

A) L’Antiquité

On trouve les premières traces d’un droit particulier qui s’applique aux commerçants dans le code

d’Hammourabi (Babylone, 2000 av. JC, premier code du monde). Dans ce code, on voit les prémices

du droit commercial -> trace du contrat de prêt + contrat de commission. Plus près de nous, le droit

commercial a trouvé son essor avec les phéniciens (grands commerçants). On commençait à créer

des règles propres au commerce maritime, ex : concernant les avaries (= incident pendant le trajet,

tempête etc.) : pour sauver un maximum, on se délestait, on jetait la cargaison. Problème = une

partie des marchandises perdue -> il y avait un partage de responsabilité entre les affréteurs.

On trouve aussi certaines pratiques commerciales, telles que le prêt, dans le Démostème.

4

Dans le droit romain, on retrouve certains prémices du droit commercial : règles relatives aux

esclaves et aux affranchis, qui devaient représenter leur maître alors que eux n’avaient pas la

capacité (= règles relatives au mandat) + apparition des premières règles bancaires.

B) Le Moyen-âge

= l’une des périodes où le droit commercial va véritablement naître dans une sphère

« internationale », parce qu’on va voir la naissance de grands centres commerciaux en Italie (Gênes,

Florence, Venise), en Flandre (Bruxelles, Bruges, Amsterdam, Gan, Anvers). C’est ce qui va organiser

la circulation des marchandises entre l’Europe du Nord et l’Europe du Sud au Moyen-âge.

En France à cette époque-là, on compte deux grands centres commerciaux en Champagne (Troie et

Provins) et c’est au travers de ces centres commerciaux que vont s’organiser des échanges entre

l’Europe du nord et l’Europe du sud. La richesse des commerçants va se développer, et, du fait de

leur richesse économique, ils vont jouer de + en + un rôle dans la sphère politique, et ils vont même

se groupes en corporations. Ces corporations ont des prérogatives extrêmement importantes et elles

sont très organisées. Ainsi, l’un des signes de leur organisation est qu’elles ont édicté en leur sein

des statuts qui ont vocation à réglementer l’organisation de la corporation + les échanges

économiques peuvent être analysés comme les ancêtres de notre code de commerce. Et c’est à

cette époque-là que l’on va voir naître les premiers tribunaux spécialisés (= qui ont une vocation à

trancher les litiges entre les membres de ces corporations [les commerçants]) = ancêtres de nos

tribunaux de commerce. Parmi ces ancêtres, on peut citer l’un des plus célèbres : le Jus

Mercatorum, qui était un droit international (pas national, on sait que commerce = échanges entre

l’Europe du Nord et l’Europe du Sud), donc qui avait vocation à réglementer les marchés + litiges nés

de ces échanges.

Mais il ne se passe pas des choses seulement en Italie. En France : ancêtre de notre code de

commerce = Rôles d’Oléron (14ème siècle) + consulat de la Mer (ces échanges ayant lieu le plus

souvent par voie maritime, 14ème siècle aussi). Pourquoi l’ancêtre du droit commercial a-t-il connu

un essor important au Moyen-âge ? Il y a des facteurs qui sont importants historiquement :

- Les croisades, qui demandaient une organisation importante et la mise en place d’une logistique

extraordinaire (il fallait prévoir les sources de ravitaillement destinées aux armées qui étaient en

marche), c’est pourquoi certains se spécialisèrent dans cette discipline ; c’est le cas de l’Ordre des

Templiers.

- Naissance des foires = « grands supermarchés » périodiques tenus par des commerçants locaux qui

se déroulaient en Allemagne (Leipzig, Francfort), dans les Flandres (Bruges) et en Champagne

(Troie, Provins). Ces foires duraient 6 semaines, qui se décomposaient en 2 temps : les 2 premières

semaines concernaient les échanges commerciaux et les 4 dernières concernaient les règlements

(paiements). C’est à l’occasion des règlements que l’on a vu naitre la lettre de change (instrument

de paiement toujours en vigueur), parce que les routes étaient peu sûres -> avoir de l’argent sur

soi était dangereux. Afin de ne pas avoir ce risque de vol, on a prévu la lettre de change

(« dématérialisation du paiement » = on ne paye plus avec de l’argent/billets mais avec une lettre

qui permet de se faire payer en un autre endroit. Seul le bénéficiaire de la lettre sera payé (nom

écrit dessus). C’est à cette époque que va se déclarer le droit des faillites (droit qui concerne les

commerçants qui font faillite).

- Le droit canonique (applicable aux chrétiens) avait une grande importance à cette époque, surtout

concernant la réglementation de certaines activités. Pourquoi ? Il interdit de prêt à intérêt. Le bon

catholique ne doit pas avoir une activité de banquier (fournir du crédit et s’enrichir avec les

intérêts). L’activité commerciale demande de l’argent et du crédit parce qu’on peut avoir une

difficulté de trésorerie. Les Juifs pouvaient donc exercer cette activité, et les Lombards n’ont

jamais respecté cette prohibition (ce sont les premiers grands prêteurs de deniers). On a trouvé

5

des moyens de contourner cette règle juridique : le commenda (ancêtre d’une forme de société qui

existe toujours, la société en commandite, et qui peut être simple ou par actions). Pourquoi ? Idée

du commenda = il n’y a pas une personne qui va prêter de l’argent à une autre personne, mais la

personne qui a l’argent va s’associer avec la personne qui a besoin d’argent => celui qui a l’argent

croit dans le potentiel économique de celui qui a besoin d ‘argent -> il va se rémunérer avec une

partie des biens perçus.

C) Les temps modernes

C’est à cette époque plus particulièrement que l’Etat, voyant les activités économiques prospérer

(et voyant que c’est un moyen pour se faire de l’argent), va intervenir dans la sphère économique,

par le biais de réglementation des activités commerciales. Et c’est ainsi que petit à petit, il va

éditer un droit écrit et national. En France, trois éléments principaux vont dominer le droit

commercial entre le 16ème siècle et le 18ème siècle :

Création des tribunaux consulaires, qui vont être crées par Charles 9 sous l’influence de Michel

l’Hospital. Ils sont composés selon un système d’échevinage = un juge professionnel du droit + 4

commerçants. Colbert, lui, va procéder à l’unification du droit du commerce français par une

ordonnance de 1673 sur le commerce de terre = le code marchand.

En 1681, il édite une nouvelle ordonnance qui concernera le commerce maritime. Ces deux

ordonnances n’ont vocation à s’appliquer qu’aux commerçants mais elles s’appliquent en + à

n’importe quelle personne qui « achètera pour vendre » = qui veut faire un bénéfice sur une

opération de rachat et revente.

En 1776 est édicté l’Edit de Turgot, qui va supprimer les corporations (qui seront reconstruites au

lendemain de la Révolution française…). A l’heure de la Révolution, on s’aperçoit que le droit du

commerce français est disparate : il n’y a pas de théorie générale du droit du commerce, mais il

est fait d’un certain nombre de textes épars qu’on a réunis (absence de logique générale).

D) La Révolution et ses suites

L’évolution du droit commercial n’est pas la préoccupation de la Révolution. Mais il y a deux points

fondamentaux :

La loi des 2 et 17/03/1791 proclame le principe de la liberté du commerce et de l’industrie

(principe toujours en vigueur et qui a permis le développement économique important du 19ème

siècle)

Décret des 14 et 17/06/1791, plus connu sous le nom de « Loi Le Chapelier » : il supprime les

corporations. A l’origine, ce texte était un texte d’inspiration libérale, puisqu’il supposait une

certaine forme de monopole des corporations sur certaines activités commerciales. Il est resté en

vigueur très longtemps mais il a été interprété de façon différente (utilisé, au 19ème siècle, pour

interdire certains groupements tels que les ancêtres des syndicats ouvriers => on disait que les

syndicats étaient des corporations alors qu’ils n’étaient pas commerciaux). 01/01/1808, 4 ans

après le Code Civil, est né le code du commerce.

Le code du commerce est un ouvrage différent du code civil. Le code civil est très bien fait, et

d’ailleurs existe toujours. Le code du commerce est un « catalogue » de différentes lois éparses sans

esprit de logique. Le code du commerce de 1808 était mal fait parce qu’il reprenait les principes de

l’ordonnance de Colbert, laquelle reposait sur une organisation du commerce par le biais des

corporations alors qu’elles n’existaient plus en 1808 (pas de logique). Cette absence de cohérence et

de rigueur explique que le Code du Commerce s’est, au fil du temps, appauvri. Un code est un

ensemble de lois codifiées (qu’on fait figurer dans un code sous forme d’articles. Dans le code du

commerce, jusque l’an 2000, seuls quelques articles étaient codifiés. La majorité des lois étaient

non codifiées (car pas de théorie générale à la base) => C’est pourquoi le Code du Commerce a été

réformé par une ordonnance du 18/09/2000, par laquelle le législateur a recodifié l’ensemble des

lois.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%