l`intelligence - Mark Changizi

26 / Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 / 27

La taille et l’organisation du cerveau humain sont le fruit

d’une longue évolution guidée par le besoin de maximiser

les capacités cognitives d’une part et de minimiser le

coût énergétique d’autre part. Certains pensent que

notre intelligence aurait ainsi atteint une limite. D’autres

estiment que des voies alternatives sont imaginables.

Une énorme tête sur un corps tout menu.

C’est ainsi que sont le plus souvent

représentés les extraterrestres dans les

œuvres de science-fiction. Selon la

croyance générale la taille du cerveau

serait en effet proportionnelle aux capacités intel-

lectuelles. La réalité est plus complexe. Le cerveau

masculin est ainsi en moyenne plus volumineux de

10 % que celui de la femme. Une légère différence

exploitée au siècle dernier pour soutenir l’idée que

le « second sexe » était doté de moins de capacités

intellectuelles que le « premier »… Un argument

heureusement passé de mode et invalidé. « On pense

aujourd’hui que cette différence s’expliquerait par la

taille plus petite des femmes. Elles auraient le même

nombre de neurones que les hommes, mais plus

densément groupés », précise Jon Kaas, professeur

de psychologie et de biologie du développement à

l’Université de Vanderbilt. Au sein du règne animal,

malgré le plus grand encéphale terrestre, la baleine

n’est pas aussi intelligente que l’on pourrait imaginer.

De même, le chat aurait les mêmes aptitudes que le

lion malgré un cerveau trois fois plus petit. Enfin les

insectes possèdent une gamme de comportements

l’intelligence

l imit e s

Je pense

que le cerveau

est proche d’avoir

atteint une limite

évolutive, car plus

grand il serait

moins efficace

JON KAAS est professeur

de psychologie et de

biologie du développement

à l’Université de

Vanderbilt (États-Unis).

deLes

Découvertes

fondamentales

PAR SABINE CASALONGA

Cro-Magnon avait un cerveau

plus gros !

L’homme de Cro-Magnon, il y a environ

25.000 ans, avait un cerveau plus grand d’envi-

ron 15 % que celui de l’homme moderne, selon

la découverte récente d’une équipe française.

« Notre cerveau serait également plus court que

celui de nos ancêtres Homo Sapiens ce qui impli-

querait que certaines zones se sont rapprochées.

Cela ne signifie toutefois pas que l’homme soit

plus intelligent aujourd’hui » explique Antoine

Balzeau, chercheur au CNRS et au département

de la Préhistoire au MNHN. Mais cela prouve

que nous avons hypothétiquement la possibilité

d’un crâne plus gros.

LARS CHITTKA,

est professeur

d’écologie

comportementale

et sensorielle

au Queen Mary

College de Londres

(Royaume-Uni).

SIMON LAUGLIN

est professeur

de neurobiologie

à l’Université

de Cambridge

(Royaume-Uni).

ALEX FORNITO

est chercheur en

neurosciences

à l’Université

de Melbourne

(Australie).

ANTOINE BALZEAU est

chercheur au CNRS et

au département de la

Préhistoire du Muséum

d’Histoire Naturelle à Paris.

28 / Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 / 29

différences entre individus peuvent être expliquées

par des facteurs génétiques, les 40 % restantes étant

liés à des facteurs environnementaux, explique le

scientifique. Certaines régions, en particulier dans

le cortex préfrontal, une zone clé pour la prise de

décision, la mémoire, l’attention et la planification,

étaient à 80 % sous l’influence génétique ». En clair,

cela signifie que les cerveaux organisés d’une façon

« plus rentable » ont été sélectionnés au cours de

l’évolution.

Pour maximiser son efficacité sans dépenser

trop d’énergie, les cerveaux des mammifères, et ce-

lui de l’homme en particulier, se sont organisés en

zones spécialisées semi-autonomes. Au cœur de ces

régions les liaisons entre neurones sont nombreuses

et courtes, chaque cellule étant reliée à environ un

tiers du nombre total, pour un traitement rapide et

efficace de l’information.

plus petits ce qui risquerait d’affaiblir la qualité de la

communication. « À l’instar des puces électroniques

miniaturisées qui, bien que plus rapides, génèrent

plus de bruit et de chaleur, explique Simon profes-

seur de neurobiologie à l’Université de Cambridge,

lorsque les neurones sont plus petits ils deviennent

plus bruyants et donc moins fiables ».

UNE EFFICACITÉ CÉRÉBRALE HÉRÉDITAIRE.

D’un côté le cerveau tend à créer plus de connexions

pour accroître son efficacité et de l’autre à réduire leur

nombre afin de minimiser sa consommation d’éner-

gie. La nécessité d’équilibrer ces deux contraintes

aurait opéré comme une pression sélective au cours

de l’évolution. L’équipe d’Alex Fornito chercheur en

neurosciences à l’Université de Melbourne a démon-

tré le caractère héréditaire du rapport coût-effica-

cité du réseau de connexions neuronales. « 60 % des

MAX

Le cerveau de l’homme moderne

serait proche d’une limite évolutive.

Augmenter ses capacités cognitives

coûterait « trop cher » en énergie.

Découvertes

fondamentales

très étendue en dépit d’une cervelle lilliputienne.

« Les abeilles ont des capacités cognitives bien plus

développées que ce que l’on pensait jusqu’à présent,

indique ainsi Lars Chittka, professeur d’écologie

comportementale et sensorielle au Queen Mary

College de Londres. La taille du cerveau ne serait

donc pas suffisante pour déterminer l’intelligence

d’une espèce.

UN CERVEAU PLUS DENSE EN NEURONES.

Tout dépend bien sûr de la définition de l’intel-

ligence choisie. Et la question reste complexe et

controversée. Il est généralement admis que les pri-

mates – grands singes et hommes en tête- les cétacés

et les dauphins sont dotés des plus grandes capacités

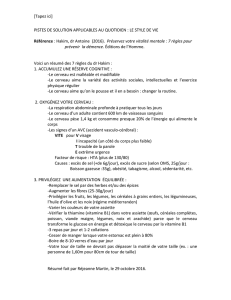

mentales et comportementales. Chez les vertébrés, et

les mammifères en particulier, la masse du cerveau

augmente de façon linéaire à celle du corps (voir le

graphique). Mais certaines espèces, comme l’homme,

le chimpanzé et le dauphin, situés au-dessus de la

diagonale, ont un cerveau plus grand qu’attendu. Le

cerveau humain a ainsi le plus grand quotient d’encé-

phalisation avec un cerveau 7 à 8 fois plus grand qu’un

Découvertes

fondamentales

mammifère de sa taille. Une autre caractéristique

associée à l’intelligence est le nombre élevé de neu-

rones dans le cortex lié à la capacité de mémorisation.

L’homme dépasse toutes les espèces avec environ

15.000 neurones corticaux (contre 11.000 chez l’élé-

phant d’Afrique dont le cerveau est trois fois plus

gros), mais aussi par un traitement de l’information

très rapide et un nombre élevé de zones spécialisées.

Le cerveau humain pourrait-il alors grossir

encore et multiplier ses neurones pour accroître ses

capacités intellectuelles ? Il semblerait que non en

raison de contraintes thermodynamiques et phy-

siques. « Je pense que le cerveau est proche d’avoir

atteint une limite évolutive, car plus grand il serait

moins efficace, indique Jon Kaas. Des chercheurs

ont estimé qu’en doublant la taille du cerveau on

augmenterait de seulement 10 % la puissance de

calcul avec un coût énergétique élevé ». Cela cor-

respond à la loi des rendements décroissants selon

laquelle un doublement de l’énergie de départ ne

résulte pas en une performance doublée. Or, il faut

rappeler que notre cerveau qui ne représente que

2 % de notre masse totale est l’organe qui consomme

le plus d’énergie (environ 20 %).

EFFICACITÉ VERSUS COÛT ÉNERGÉTIQUE.

L’évolution du cerveau aurait en effet été guidée par

la recherche d’un équilibre entre coût énergétique

minimal et efficacité maximale. Et la forme actuelle

semblerait être la plus optimale pour ce compromis.

Explications.

Un cerveau plus grand nécessiterait davan-

tage de longues connexions entre des régions plus

éloignées, ce qui impliquerait un coût énergétique

supplémentaire et une communication plus lente.

Les cerveaux plus grands que celui de l’homme

(éléphant, baleine) sont moins efficaces parce qu’-

en dépit d’un nombre similaire de neurones- la

vitesse de traitement de l’information est réduite à

cause d’une distance plus grande entre les neurones.

Une option pour accroître la vitesse de conductivité

consiste à épaissir l’enveloppe de myéline des fibres

d’axones, mais cela exige à nouveau une consom-

mation accrue d’énergie et d’espace. « Le cerveau

humain semble donc avoir atteint un équilibre entre

la maximisation du nombre de neurones d’une part

(bon pour la mémoire) et de la vitesse de traitement

d’autre part (bon pour l’intelligence) », explique

Gerhard Roth professeur à l’institut de recherche

sur le cerveau de l’Université de Brême (Allemagne).

À l’inverse, on pourrait imaginer que le cer-

veau rétrécisse tout en conservant la même densité

de neurones ce qui aurait l’avantage de réduire le

coût énergétique et d’accroître la vitesse de commu-

nication. Toutefois cela impliquerait des neurones

Les cerveaux

organisés d’une façon

« plus rentable » ont été

sélectionnés au cours de

l’évolution

MARK CHANGIZI,

est neurobiologiste

spécialiste de

l’évolution, directeur

du laboratoire de

cognition humaine 2AI.

30 / Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 Le monde de L’inteLLigence – n° 21 – Septembre/octobre 2011 / 31

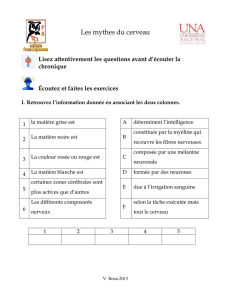

Comparaison de différents

cerveaux de mammifères

(baleine dentée, homme,

chimpanzé, chien, lièvre,

musaraigne).

Le cerveau humain est-

il vraiment unique ?

Certains pensent qu’il

se distingue de celui

des autres espèces

par la présence

d’aires spécialisées,

par exemple pour

le langage, ou un

néocortex plus dense

en neurones qu’attendu.

D’autres estiment

que la différence est

seulement quantitative

puisque nous avons le

cerveau le plus grand

proportionnellement

à notre taille. Selon

moi, l’encéphale

humain n’a pas de

caractéristique unique,

il est grossièrement

identique à celui des

autres mammifères. Si

l’on parvient à expliquer

notre intelligence sans

recourir à des traits

humains « magiques »,

c’est l’hypothèse la plus

simple.

Comment expliquer

alors nos facultés

cognitives

« supérieures » ?

Dans mon dernier

ouvrage (1) j’explique

comment Homo sapiens

-le plus intelligent

des singes- a évolué

au stade de l’homme

moderne capable

d’utiliser le langage,

l’écriture et la musique

en conservant la même

anatomie cérébrale.

Dans mon précédent

ouvrage (2) j’avais déjà

développé l’idée selon

laquelle la culture a fait

évoluer l’écriture en

quelques millénaires

seulement, pour imiter

au plus près les formes

de la nature facilement

reconnaissables par

notre système visuel.

De la même façon, je

suggère que le langage

se serait inspiré des

sons naturels humains

et des objets, tandis

que la musique

mimerait des sons liés

à des comportements

humains et des

mouvements, auxquels

notre système auditif est

le plus adapté.

Ce qui expliquerait

notre intelligence est

la façon dont notre

cerveau a exploité ses

structures neuronales et

détourné leur fonction

originelle pour en créer

de nouvelles. Mais

en réalité le cerveau

continue d’effectuer des

tâches « anciennes »,

les tâches « modernes »

ayant seulement juste

pris l’apparence des

anciennes. Quand on

lit, ou quand on écoute

de la musique, notre

cerveau pense qu’il est

en train d’effectuer une

activité primitive, c’est

une ruse !

Harnessed : how

language and music

mimicked nature and

transformed apes to men ,

BenBella Books (2011)

Vision Revolution,

BenBella Books (2010)

Interview de Mark Changizi

Découvertes

fondamentales

Découvertes

fondamentales

POUR EN

SAVOIR PLUS

Changizi

M, Neuroscientist’s

Embarrassment :

Artificial Intelligence’s

Opportunity, Brain

Behaviour and

Evolution, 2010.

Lars Chittka and

Jeremy Niven, Are

Bigger Brains Better ?,

Current Biology, 2009.

Fornito A et al,

Genetic influences

on cost-efficient

organization of human

cortical functional

networks, Journal of

Neuroscience, 2011.

Roth G, Dicke U

Evolution of the brain

and intelligence Trends

in Cognitive Sciences,

2005.

Changizi M et

al, Parcellation and

area-area connectivity

as a function of

neocortex size,

Brain Behaviour and

Evolution, 2005.

Niven J Laughlin S et

al, Energy limitation as

a selective pressure on

the evolution of sensory

systems, Journal of

Experimental Biology,

2008.

Kaas J et al, Cellular

scaling rules for primate

brains, PNAS, 2007.

L’INTÉRÊT DES ZONES CÉRÉBRALES.

À l’échelle supérieure, chaque région est elle-

même reliée à environ un tiers du total des aires

cérébrales via des liaisons plus longues. « On aurait

pu imaginer que chaque neurone soit connecté à

une fraction constante de l’ensemble des neurones.

Mais cela nécessiterait tellement de gros neurones

et de synapses que le cerveau atteindrait la taille

d’une Volkswagen ! À la place le cerveau a favo-

risé la connectivité au sein de chaque zone céré-

brale et non plus du cerveau entier, » explique

Mark Changizi, neurobiologiste théorique, auteur

et directeur de la cognition humaine dans la so-

ciété 2AI.

L’accroissement de notre cerveau et nos capa-

cités cognitives seraient donc limités par l’accès

à l’énergie, c’est-à-dire à la nourriture. « À un

certain moment, atteindre de meilleures perfor-

mances grâce à un plus gros cerveau ne serait plus

suffisamment rentable par rapport à d’autres avan-

tages comme courir plus vite ou manger moins,

explique Simon Laughlin. Je ne pense cependant

pas que nous ayons atteint une limite physique qui

nous empêcherait de devenir plus intelligents ».

Mark Changizi considère également que

l’évolution n’a pas dit son dernier mot. « Rien ne

suggère que nous approchons une limite évolutive.

Il est possible toutefois que nous ayons atteint une

impasse liée à la voie d’évolution choisie, mais

il est toujours possible d’imaginer une structure

complètement différente. » Jon Kaas se demande

ainsi « pourquoi les mammifères n’ont pas hérité

de la capacité des insectes à utiliser chaque neu-

rone pour effectuer plusieurs tâches distinctes. »

La direction de l’évolution future est cepen-

dant difficile à prédire, car elle dépend de la sélec-

tion des gènes dans une population. « Est-ce que

les personnes intelligentes auront plus d’enfants ?

Ce n’est pas certain », signale Jon Kaas. « Fina-

lement, une manière plus aisée d’augmenter la

taille de notre cerveau consiste à externaliser

l’intelligence via le langage, l’écriture et l’usage

des ordinateurs comme cela s’est produit durant

l’histoire récente de l’humanité », estime quant à

lui Gerhard Roth.

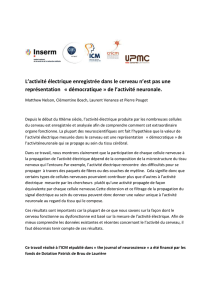

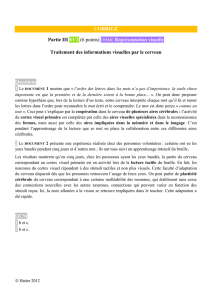

Relation entre le poids du corps et le poids du cerveau chez 10 mammifères. La taille du cerveau

de l’homme, du chimpanzé et du marsouin dévie du ratio général représenté par la ligne bleue.

Poids du cerveau (g)

Poids du corps (kg)

Opossum

Rat

Taupe

Chauve-souris

Chimpanzé Gorille

Homme

Marsouin

Éléphant

Baleine bleue

10 000

1000

100

10

1

0,1

0,01

0,001

0,001 0,1 10 1000 100 000

1

/

3

100%