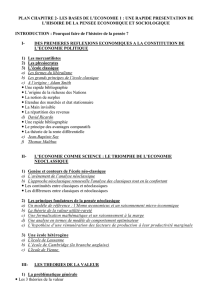

CHAPITRE II - Fiches de Cours et Ressources pédagogiques

Sociologie économique :

Introduction.

3 chapitres

Les sujets du partiels sont donnés après la fin de chaque chapitre.

Elle donne 2 sujets traités en classe.

A la fin du chapitre , elle donne le sujet , il faut lui rendre un sujet pour qu’elle nous le

corrige ( pas de note)

Introduction :

La sociologie économique nait dans un contexte souvent qualifié de critique pour l’économie

politique dans la seconde moitié du 19ieme siècle. Les économistes ne sont pas d’accord les

uns avec les autres.

En 1839, Auguste Conte fait paraitre son cours de philosophie positive et dans cet ouvrage il

critique fortement l’économie politique. Il dit que l’économie politique isole les faits alors

qu’il faut élaborer une science unifiée du social et donc bâtît le terme de sociologie pour

critiquer le terme d’économie politique.

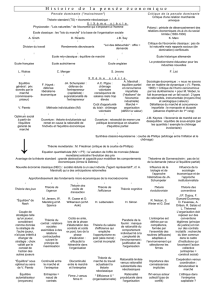

Jevons qui intervient à l’occasion de nombreux débats qui ont lieu en 1876 ( 1776 apparition

de la richesse des nations Adams Smith). Jevons considère que les problèmes que traverse

l’économie politique ne seront pas réglés par des questions de méthodes. Il considère que l’on

doit rendre compte de nouveaux problèmes et que l’économie politique doit désormais couvrir

un champ plus vaste. Pour se faire, il propose de diviser le champ du savoir en plusieurs

parties, plus précisément il va distinguer 5 branches dans l’économie :

- Les statistiques commerciales

- La théorie mathématique de l’économie

- L’économie descriptive systématique

- La sociologie économie

- Les finances publiques.

Ouvrage en 1879, la théorie de la politique économique de Jevons.

Au niveau institutionnel, l’économie politique et la sociologie économique se sépare à la fin

du 19ieme siècle. On a des revues spécifiques de sociologie et spécifiques d’économie

politique. Mais il y a des relations entre les deux champs. Principalement avec Pareto,

professeur d’économie politique à Lausanne, il succède à Léon Walras, qui développe des

thèmes importants en économie.

Pareto va à partir de 1877 enseigner la sociologie économique et il va produire de

nombreux livres.

Max Weber, est professeur d’économie politique à Fribourg à partir de 1875 et en

1919 il devient professeur de sociologie à Munich

Schumpeter va lui aussi faire des enseignements de sociologie économique.

Il y a deux groupes de personnes :

- Il y a ceux qui rejettent l’économie politique

- Il y a ceux qui sont insatisfaits par l’économie pure et donc leur idée est qu’il faut

garder l’économie politique pure mais qu’il faut lui ajouter d’autres choses

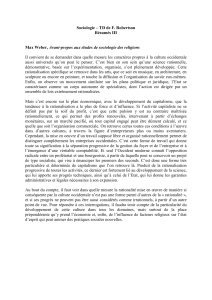

Trois auteurs : Pareto ; Schumpeter et Max Weber.

Le point commun entre tous ces auteurs, le premier c’est la rationalité des individus, il y a

d’autres types de rationalités, ils vont développer des théories de l’action. L’autre point, c’est

la prise en compte de la dynamique.

CHAPITRE 1 : Pareto : l’appréhension des phénomènes économiques par l’économie

politique pure, et l’économie politique appliquée et la sociologie.

I- Introduction générale

Pareto est un italien qui est né en 1848 et mort en 1923. Il succède à Léon Walras et à la

chaire de l’économie politique de Lausanne. Ses trois principaux ouvrages sont :

- Cours d’économie politique 1896

- Le manuel d’économie politique 1906

- Traité de sociologie générale en 1916

Il écrit aussi bien dans des revues d’économie que dans des revues de sociologie. Il participe à

la formation de l’économie de politique pure mais aussi à la formation de sociologie classique

au même titre que Durkheim. Il n’utilisera jamais le terme de sociologie éco sauf une fois

pour qualifier la théorie de Marx.

A- La place de l’économie politique pure.

Très proche de Walras, Pareto considère que le cœur de l’économie politique pure,

c’est la détermination des prix dans un régime de libre concurrence. De son point de

vue, une caractéristique fondamentale et une qualité d’économie politique pure, c’est

l’interdépendance des faits.

En d’autres termes, il ne peut être qu’opposé à l’approche de l’équilibre partiel et

il adhère à l’approche de l’équilibre général.

De manière plus simple, dans l’économie réelle on produit de nombreuses

marchandises qui vont être échangées donc il y a formation de nombreux marchés qui

sont liés entre eux.

Il est évident qu’il y a interdépendance, exemple avec le marché de travail.

Cependant, il y a des économistes qui considèrent qu’on peut produire en isolant les

marchés et dans ce cas-là on raisonne dans un cadre d’équilibre partiel. Alfred

Marshall, toutes choses égales par ailleurs, on dit aussi qu’on adopte la clause ceteris

paribus

Warlas dit qu’il y a interdépendance et donc un équilibre général.

Par ailleurs lorsqu’on est dans le cadre d’économie politique, l’interdépendance ne

peut être abordée que par les mathématiques (systèmes d’équations).

En économie politique pure, l’homo economicus a un type de rationalité tout a fait

particulier Pareto reconnait qu’il s’agit d’une abstraction, sans rapport avec la

réalité, car dans la réalité les individus sont mus par des sentiments, par des

passions, ils ont des préjugés.

Homo economicus a une rationalité très peu élaborée mais dans la réalité il faut compléter.

Cependant, aux yeux de Pareto, cet homo economicus est indispensable pour rendre compte

de la réalité économique à condition de compléter par ce qu’il appellera, des approximations

successives.

« citations

envoyer un courriel pour obtenir les citations »

« citation1 : l’économie politique pure correspond à la mécanique rationnelle : elle pousse

l’abstraction à l’extrême, elle étudie le squelette des opérations économiques , les hommes

sont réduits à de simples molécules hédonistes ( recherche du plaisir), comme dans la

mécanique rationnelle les corps solide sont réduits à des points matériels. Bien que

fondamentale et indispensable devant être élaborer en premier, l’économie politique pure ne

suffit pas à la compréhension des phénomènes économiques, c’est simplement une première

étape, ou ce que Pareto appelle une première approximation, point de départ des

approximations successives. »

« citation 2 : l’économie politique pure ( E.P.P) nous fournit une première approximation

des phénomènes et des conditions générales de l’ équilibre ’économique. C’est notre point de

départ pour les approximations successives. »

B- Les approximations successives.

- E P P ( sans sentiment)

- L’économie politique appliquée ( on ajoute des sentiments, des passions, des

préjugés)

- La sociologie ( ou on ajoute le droit, la religion, la politique, l’histoire…)

Comme nous l’avons vu les EPP s’intéresse à des…

Citation 3 « le sentiment a une très grande influence sur l’action des hommes. La

conséquence logique de ce fait est que nous ne pouvons pas étudier la sociologie sans tenir

compte des sentiments des hommes ».

« Citation 4: l’économie politique appliquée regarnir un peu le squelette, l’homme est

toujours un homo economicus mais il ne se réduit pas à cette molécule ; on tient compte de

ses passions et de ses préjugés. Puis on va intégrer tous ceci dans un ensemble plus vaste,

dans le système sociale dans son ensemble qui ne se réduit pas au système économique et on a

intégré le droit l’histoire ce qui est la sociologie. »

Nous verrons l’importance de ces approximations successives à l’occasion de l’étude du

protectionnisme plus précisément : l’économie politique pure déduit de son analyse que le

protectionnisme à des effets négatifs sur la production de la richesse d’un pays grâce à

l’économie politique appliquée en regarnissant le squelette de l’homo economicus avec des

sentiments, des passions, Pareto tentera de répondre à la question des causes de l’instauration

du protectionnisme et de son maintien ( paradoxe de l’action collective) et la sociologie

permettra d’expliquer pourquoi dans certains cas le protectionnisme peut avoir des effets

positifs sur la production de richesse.

Citation 5 « pour aller de l’avant il faut l’aide d’autres sciences : l’éthique, la science des

religions, la politique… . Puisqu’il parait utile de donner un nom à la science qui procède à

une telle synthèse on peut l’appeler sociologie. »

En étudiant les phénomènes économiques d’un point de vue sociologique on obtient des

résultats qui sont différents de ce que l’on obtient avec ceux de l’EPP mais non contradictoire.

Dans la sociologie l’interdépendance entre les faits joue un rôle fondamental. Complexe.

En d’autres termes, l’étude du phénomène économique rattachée au système social

prend en compte une rationalité différente des individus tient compte de phénomène

plus complexe, et permet d’obtenir des résultats différents de l’économie politique pure

mais ne les contredisant pas. La sociologie, d’après Pareto, rend les explications plus

riches.

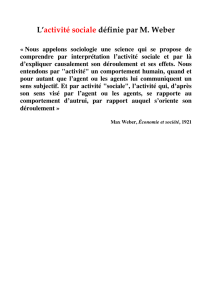

II- la théorie de l’action

Le motif utilitaire de l’homo economicus traité dans l’EPP n’est pas le seul motif de l’action

économique, la rationalité utilitaire n’est pas la seule rationalité.

La rationalité utilitaire n’est pas la seule forme de rationalité. Schumpeter et M.Weber sont

d’accord avec ce point mais ils vont développer d’autres points.

Ces trois auteurs considèrent que l’action rationnelle à une grande importance

méthodologique mais il existe des tas de formes de rationalité. En particulier, d’autres que

celle de l’homo éco. Elles permettent de comprendre la complexité du phénomène

économique.

Théorie de l’action : on passe de la rationalité de l’homo economicus à la théorie de

l’action.

Pareto va en développer une première en 1898, mais nous allons nous intéresser à celle de

1916, théorie plus riche ;

Traité de sociologie de 1916 : il va élaborer une typologie des différents types d’action.

Il faut comprendre, dans un premier temps, la différence entre le but subjectif et le but

objectif.

But subjectif : c’est le but que l’agent pense poursuivre.

But objectif : résultat que l’observateur constate.

Le sociologue va regarder si le but objectif et le but subjectif coïncide.

Si les deux buts coïncident Pareto dit qu’il s’agit d’une action logique.

Si les deux buts divergent, Pareto parle d’action non-logique ( pas illogique)

Tableau Récapitulatif

Existe-t-il un but objectif et subjectif ? Oui ou Non

But Objectif

But Subjectif

BUTS

IDENTIQUES

OUI

OUI

CAS N°1

Actions

logiques

BUTS

DIFFERENTS

NON

NON

Cas N°2

Actions non

logiques

BUTS

DIFFERENTS

NON

OUI

CAS N°3

Actions non

logiques

BUTS

DIFFERENTS

OUI

NON

Cas n°4

Actions non

logiques

BUTS

DIFFERENTS

OUI

OUI

Cas n°5

Actions non

logiques

Cas n°1 : exemple économique : l’homo economicus qui maximise son utilité sous

contrainte budgétaire, il a un but subjectif ( il souhaite maximiser son utilité ), et un

but objectif ( il maximise) ACTION LOGIQUE.

Exemple non économique : Un ingénieur a pour but de construire un pont (but subjectif), Il

construit le pont ( but objectif)

action logique non économique.

Cas n°2 : quelqu’un qui est fou

Cas n°3 : le cas du magicien : action liée à la magie : les gestes du magicien, le but

du magicien ne coïncide pas avec le résultat de la magie ( qui ne dépend en aucun cas

des gestes)

Cas n°4 : les actes réflexes : (un moustique arrive, je ferme l’œil, l’observateur

observe un résultat mais je n’ai rien entrepris.)

Cas n°5 : l’entrepreneur Walrasien cherche à maximiser son profit sous sa fonction

de production (but subjectif) , il ne reste plus rien comme profit, il est nul , tout est

parti avec les facteurs de production ( but objectif). Les deux buts ne coïncident pas

action non logique.

Les cas que Pareto préfère sont, cas n°1 et n°5

Actions économiques

Actions logiques

Action éco non logique ex : Entrepreneur qui maximise son

profit.

Citation 6 : 6. « Les hommes ont une tendance très prononcée à donner un vernis

logique à leurs actions. »

Consommate

ur

entrepreneur

BS=BO

Act° éco logique

Ex : conso qui

Maximise son U

ma

Action logique non éco

Ex : ingénieur qui construit son

pont

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

1

/

42

100%