Voir le carnet version consultable en PDF

QUE CHERCHE-T-ON DANS

UNE PRISE DE SANG ?

Ce carnet est la réalisation d’un groupe d’étu-

diant.e.s en soins infirmiers et d’étudiant.e.s en médecine

dans le cadre d’un concours organisé par la Mutuelle Natio-

nale des Hospitaliers (MNH) autour du thème « L’informa-

tion au patient ».

Il vous permettra de comprendre les dosages les plus

fréquemment réalisés au cours de votre hospitalisation

selon le service où vous vous trouvez.

Vous y trouverez des pages expliquant l’intérêt des dié-

rents éléments recherchés dans une prise de sang (des

logos séparent les diérents paragraphes, une légende

existe sur la page introduisant chaque partie), et vous

aurez la possibilité de vous renseigner auprès de l’équipe

soignante pour noter les résultats jour après jour et ainsi

suivre vous même votre évolution.

L’objectif principal de cet outil est surtout de vous

permettre d’engager plus facilement le dialogue avec vos

soignants, en suscitant chez vous l’envie d’en savoir davan-

tage et en vous incitant à discuter avec vos soignants.

Par ailleurs, il vous permettra de participer à votre propre

suivi ce qui augmente statistiquement l’ecacité de votre

prise en charge (diagnostic, traitement, guérison…).

Enfin, vous y trouverez quelques informations qui pourront

vous être utiles, voir essentielles, tout au long de votre

hospitalisation… et plus si anité !

N’hésitez pas à solliciter vos soignants en cas de questions.

Les informations comprises dans ce carnet ne sont pas

exhaustives.

Elles doivent toutefois vous fournir un socle de base à

partir duquel vous pourrez chercher à en savoir plus sur les

examens qu’on vous propose et/ou votre maladie.

En médecine, chaque cas étant unique, les informations

contenues dans ce carnet ne s’opposent pas aux décisions

et conclusions de votre équipe soignante.

Vous pouvez leur poser toutes les questions que vous

jugerez nécessaires pour améliorer votre compréhension :

C’est aussi ça, l’information au patient !

SOMMAIRE

Comment se passe une prise de sang ?

EXAMENS COMMUNS À DIFFÉRENTS SERVICES

NUMÉRATION FORMULE SANGUINE

Globules rouges & Hémoglobine

Globules blancs (leucocytes)

Plaquettes

HEMOSTASE (TP, TCA)

IRN

CRP (C reactive protein)

IONOGRAMME SANGUIN

Sodium (Na)

Potassium (K)

HÉMOCULTURES

EXAMENS EN CARDIOLOGIE

TROPONINE

BNP & NT-pro-BNP

EXAMEN EN PNEUMOLOGIE

GAZ DU SANG

EXAMENS EN GASTRO-ENTÉRO-HÉPATOLOGIE

BILAN HÉPATIQUE

(ASAT, ALAT, PAL, GammaGT)

BILIRUBINE

EXAMENS EN ENDOCRINOLOGIE

THYROÏDE (TSH, T3, T4)

DEXTRO

Glycémie à jeun et glycémie capillaire

HÉMOGLOBINE GLYQUÉE (HbA1c)

EXAMEN EN NÉPHROLOGIE

CRÉATININÉMIE

& DÉBIT DE FILTRATION GLOMÉRULAIRE (DFG)

EXAMENS PLUS SPÉCIALISÉS

ANTICORPS

SÉROLOGIES

GROUPE RAI

BétaHCG

MARQUEURS TUMORAUX

VOS DROITS EN TANT QUE PATIENTS

MON SUIVI PERSONNALISÉ

6

7

8

8

9

10

11

12

13

13

13

14

15

17

18

19

21

22

23

24

25

27

28

29

30

33

34

37

38

38

39

39

40

41

47

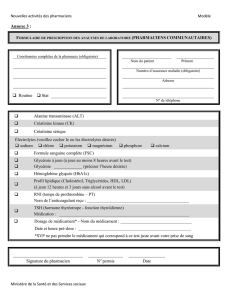

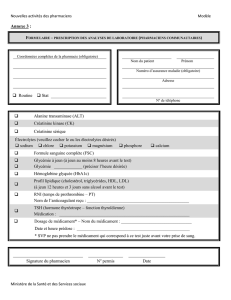

Comment se passe une prise de sang ?

La prise de sang est un examen prescrit par un médecin afin

d'établir un diagnostic sur votre santé. Elle a pour but de

prélever un peu de sang, de l'ordre de 5 ml environ, soit une

cuillère à café par tube, sachant qu'un tube peut être utilisé

pour plusieurs examens. Cela n’aura donc aucun eet néfaste

sur votre santé.

Lorsqu'une prescription est établie, l'infirmière prélève un

échantillon de sang du patient. Elle assure les meilleures

conditions d’hygiène, de sécurité et le bon déroulement de

l’examen.

Où peut-on prélever ?

La prise de sang s'eectue sur n'importe quelle veine appa-

rente. Même si l'infirmière préfèrera les avant-bras. N'hésitez

pas à préciser si vous êtes droitier ou gaucher pour votre

confort.

Pour les personnes sensibles aux prélèvements, vous êtes en

droit de demander un anesthésique local que l'on placera

quelques minutes avant d'eectuer la prise de sang.

Un garrot (sorte d'élastique) vous serrera le bras : il permet de

ralentir le retour du sang des veines vers le coeur et ainsi aug-

mente le volume des veines, ce qui aide votre infirmière à

mieux les sentir. L'infirmière peut également vous tapoter le

bras, dans l’objectif d’augmenter encore un peu le volume des

veines. Une compresse imbibée d'alcool à désinfecter (Chlo-

rexidine) appliquée sur la peau durant quelques secondes

exerce le même eet.

L’infirmière procède d’abord à la désinfection en passant une

compresse imbibée de désinfectant sur votre peau, puis au

prélèvement. Votre examen est terminé. Les résultats sont

disponibles après environ 3 à 4 heures pour des examens stan-

dards.

N'oubliez pas de demander ce qu’on vous prélève

et, si vous le souhaitez, de noter vos résultats à la

fin de ce carnet.

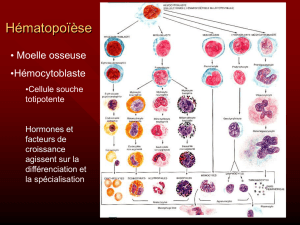

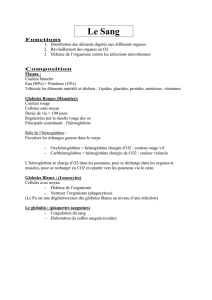

NUMÉRATION FORMULE SANGUINE

Globules rouges & Hémoglobine

L’hémoglobine est une substance contenue dans les

globules rouges. Elle sert à transporter le dioxygène (ou

“oxygène”), nécessaire au fonctionnement du corps. En

mesurant l’hémoglobine, on a une idée plus précise du

nombre de globules rouges et de leur ecacité à trans-

porter le dioxygène.

Le taux d’hémoglobine normal chez l’adulte est pour une

femme entre 12 et 16 g/dl de sang, pour un homme entre

14 et 18 g/dl.

L’hémoglobine doit être présence en quantité susante

pour ne pas mettre en danger l’organisme. Si vous avez

récemment perdu du sang, le dosage de l’hémoglobine

permet de connaître la quantité de sang que vous avez

perdu. S’il vous reste une trop faible quantité (“anémie”),

les soignants pourront décider d’une transfusion de sang.

L’hémoglobine peut être mesurée par un petit appareil qui

donne un résultat grossier (comme par exemple lorsque

vous participez au don du sang). Sur une prise de sang

standard, elle peut être dosée à tout moment de la journée

et ne nécessite pas d’être à jeûn. Elle peut être prélevée

avant et après une transfusion, après l’administration de

certains médicaments ou tout geste qui aurait pu vous

faire saigner (ex : opération chirurgicale).

Une diminution de l’hémoglobine peut être due à de multi-

ples causes parfois entremêlées. On peut suspecter une

carence (ou manque) en fer ou en vitamines particulières

(B9 ou B12), un saignement récent, un état inflammatoire

(qui peut être lié à une maladie chronique ou une infec-

tion, par exemple), un problème hormonal, etc.. Votre

médecin déterminera la cause par l’intermédiaire d’autres

paramètres biologiques, par son examen clinique et par

d’autres explorations si nécessaires.

Plus rarement, une augmentation de l’hémoglobine peut

EXAMENS COMMUNS

À DIFFÉRENTS SERVICES

être observée dans certaines maladies du sang (ex : mala-

die de Vaquez).

Globules blancs (leucocytes)

Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont les

cellules de défense de l’organisme contre les agressions

du monde extérieur (ex : les microbes, virus, bactéries…). Il

existe plusieurs types de globules blancs portant des

noms particuliers (ex : lymphocyte, monocyte, macro-

phage…). Ces diérents globules blancs sont comptés

séparément sur les résultats de la prise de sang, et la ligne

“leucocytes” fait la somme de l’ensemble des globules

blancs.

Le nombre de globules blancs totaux (tout globule blanc

de tout type confondu) doit être compris entre 3.000 et

10.000 leucocytes/ml de sang chez l’adulte.

Le nombre de globule blancs varie d’une personne à

l’autre et selon les situations. Cela permet au médecin

d’évoquer la possibilité que vous soyez atteint d’une infec-

tion (virus, bactérie, champignon…), ou d’une maladie dite

“inflammatoire” par exemple. Quand le nombre de

globules blancs revient à la normal, cela peut être un signe

que le traitement donné est ecace (ex : antibiotiques

dans le cas d’une infection bactérienne).

Les globules blancs sont mesurés sur une prise de sang,

qui peut être eectuée à tout moment de la journée et

sans être à jeûn. La prise de sang peut être répétée tous

les jours, ou plus espacés selon les cas.

Une augmentation ou une diminution du nombre de

globules blancs peut être un signe d’une infection, d’une

maladie “inflammatoire”, ou moins fréquemment, d’une

éventuelle maladie du sang. Le nombre de globules blancs

peut aussi être abaissé ou augmenté par certains médica-

ments comme les corticoïdes ou les chimiothérapies (trai-

tement médicamenteux du cancer).

Plaquettes

Les plaquettes sont des petites cellules du sang qui inter-

viennent dans la coagulation, permettant d’interrompre le

saignement d’une coupure, par exemple. Sur une prise de

sang, leur nombre varie entre 150 à 400 milliard de

plaquettes par millilitres de sang.

Les plaquettes peuvent être dosées pour vérifier la capa-

cité de votre sang à coaguler, par exemple, dans l’optique

d’une intervention chirurgicale à venir. On mesure égale-

ment le nombre de plaquettes en cas de suspicion d’une

maladie du sang (ou de la coagulation) si vous manifestez

des “bleus” pour des chocs extrêmement minimes éven-

tuellement. Les plaquettes sont souvent dosées en même

temps que l’hémoglobine et les globules blancs de façon

systématique.

Les plaquettes se mesurent sur une prise de sang, qui peut

être eectuée à tout moment de la journée et sans être à

jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou

plus espacés selon les cas.

Une augmentation des plaquettes peut être liée à une

carence en fer, un état inflammatoire lié à une infection

(virale, bactérienne, etc.) ou une maladie dite inflamma-

toire, ou dans de rares cas à une maladie du sang. L’aug-

mentation des plaquettes augmente notamment le risque

de faire une phlébite (qui correspond à une activation de

la coagulation dans une veine, souvent de la jambe).

Une diminution des plaquettes peut être observée à la

prise de certains médicaments, dans de rares maladies du

sang ou lors d’une forte activation des phénomènes de

coagulation. Le risque principal est un saignement impor-

tant, car la coagulation sera peu ou pas ecace.

HÉMOSTASE (TP, TCA)

L’hémostase désigne la capacité du sang à coaguler, c’est

à dire, à arrêter un saignement (après une coupure ou une

prise de sang par exemple). Cette fonction dépend de

plusieurs éléments comme les plaquettes (des cellules du

sang) ou des substances particulières appelées “facteur

de coagulation” (on les désigne souvent en disant “fac-

teur” suivit d’un chire romain, ex : “facteur VIII”). Une

hémostase perturbée peut signifier que la coagulation est

défaillante, ou au contraire, s’active trop vite.

L’hémostase peut être étudiée en dosant le TP (Temps de

Prothrombine) et le TCA (Temps de Céphaline Activée),

qui sont 2 mesures de la capacité du sang à coaguler lors-

qu’il est mis en présence de diérentes substances dans

des tubes. L’hémostase ainsi réalisée permet de détecter

certaines maladies liées à une absence ou une inecacité

de certains facteurs de la coagulation, comme l’hémophi-

lie ou la maladie de Willebrand. Avant toute intervention

chirurgicale ou geste pouvant faire saigner, l’hémostase

est réalisée pour s’assurer d’un faible risque d’hémorragie

(saignement).

L’hémostase se mesure sur une prise de sang, qui peut

être eectuée à tout moment de la journée et sans être à

jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou

plus espacés selon les cas.

Une augmentation des temps (TP, TCA) de l’hémostase

peut être liée à la prise de médicaments particuliers

comme les anticoagulants ou les antiagrégants plaquet-

taires (ex : acide acétylsalicylique connu sous le nom com-

mercial d’Aspirine®), à l’anomalie de certains facteurs de la

coagulation (maladie de Willebrand, hémophilie) ou

d’autres troubles du métabolisme (ex : insusance hépa-

tique).

Une diminution de ces temps est exceptionnelle et se

rencontre en cas d’anomalie d’autres facteurs de la coagu-

lation, essentiellement.

INR

L’INR (International Normalized Ratio = Rapport Normali-

sé International) est un chire qui décrit l’ecacité du

traitement anticoagulant (pour fluidifier le sang) de la

famille des anti-vitamine K (par exemple la Warfarine ou

Coumadine®, le Fluindione ou Previscan® ...).

La valeur habituelle de l’INR chez un sujet sans traitement

anticoagulant est de 1.

On le dose pour pouvoir suivre l’ecacité du traitement

par anti vitamine K. En eet ces traitements nécessitent

une surveillance biologique stricte afin d’adapter la dose à

prendre pour chaque patient personnellement. En eet

l’objectif cible de l’INR dépend du patient et de sa maladie

(ex : fibrillation auriculaire, prothèse de valve cardiaque,

phlébite…)

Le dosage de l’INR est réalisé à partir d’une prise de sang

qui peut être eectuée à tout moment de la journée et

sans être à jeûn.

Lorsqu’on commence un traitement par anticoagulant, il

est nécessaire de contrôler toutes les 48h l’INR jusqu’à

obtenir deux INR de suite dans la cible donnée par votre

médecin (par exemple entre 2 et 3).

Ensuite une prise de sang tous les mois est recommandé

pour suivre le traitement. En cas d’anomalies, la prise de

sang pourra être contrôlée de façon rapprochée (48h

d’intervalle généralement).

Il est important d’en parler avec votre médecin traitant

pour avoir un bon suivi car les anti-vitamine K sont les

principaux médicaments en France qui entraînent une

hospitalisation et des complications parfois graves.

En cas d’augmentation de l’INR, on peut craindre une aug-

mentation du risque de saigner.

En cas de diminution de l’INR, on peut craindre que le

traitement instauré ne soit pas ecace ayant pour consé-

quence la formation de caillots de sang qui peuvent bou-

cher les vaisseaux.

CRP (C reactive protein)

La CRP est une protéine fabriquée par le foie en réponse à

une inflammation, c’est à dire une activation des capacités

de défense de l’organisme face à une agression (virus,

bactérie, champignon ou maladie…).

La CRP est donc une substance très utile pour montrer

l’existence d’une inflammation dont il faudra ensuite trou-

ver la cause. Elle s’élève rapidement après le début de

l’inflammation et persiste tant que dure cette inflamma-

tion. Elle permet donc également de suivre l’évolution des

choses sous l’eet d’un traitement (antibiotiques ou

anti-inflammatoire par exemple).

La CRP se mesure sur une prise de sang, qui peut être

eectuée à tout moment de la journée et sans être à jeûn.

La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou plus

espacée selon les cas.

Une augmentation de la CRP (supérieure à 5 mg/ml) est

synonyme d’inflammation. Cette inflammation peut avoir

de nombreuses causes dont les plus fréquentes sont les

infections (par un virus, une bactérie, un champignon…) ou

les maladies dites “inflammatoires” (ex : poussée d’ar-

throse, lupus, allergie…).

Une diminution de la CRP n’a pas de sens, sauf si la CRP

était supérieure à 5 mg/ml sur les prises de sang précé-

dentes, où elle suggère une tendance à la résolution de

l’inflammation.

IONOGRAMME SANGUIN

Sodium (Na)

Le sodium est un élément chimique. Son symbole est Na.

Les valeurs normales du sodium dans le sang (la Natré-

mie) se situent entre 135 et 145mmol/L.

La quantité de sodium dans le sang est le reflet de l’état

d’hydratation des cellules du corps humain. On parle d’hy-

dratation intracellulaire.

On peut suspecter une déshydratation intracellulaire

devant certains signes comme : une soif parfois intense,

une sécheresse des muqueuses (la face interne des joues

par exemple), une perte de poids.

Les signes d'hyperhydratation intracellulaire sont au

contraire peu spécifiques et dépendent de la valeur du

sodium dans le sang (inférieure à la norme).

La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un

horaire particulier. Une prise de sang sera réalisée réguliè-

rement pour vérifier le sodium, et donc l’hydratation des

cellules.

Il faudra bien s’hydrater si le sodium est supérieur à la

norme (on parle d’hypernatrémie) ou au contraire limiter

l’apport de boisson si le sodium est inférieur à la norme

(on parle d’hyponatrémie).

En cas d’augmentation du sodium dans le sang, on parle

d’hypernatrémie qui peut être liée à un excès d’apport (ex

: trop de sel), à un diabète insipide (maladie définie par un

problème de gestion de la quantité d’eau et de sel dans le

corps), ou à un excès de perte soit par le rein soit par le

tube digestif (vomissements, diarrhée…) ou la sueur.

En cas de diminution du sodium dans le sang, on parle

d’hyponatrémie. Elle peut être liée à des dicultés pour le

rein à éliminer l’eau en excès, ou à une augmentation de la

fabrication d’une hormone nommée ADH (Hormone

Anti-Diurétique) qui a pour eet de retenir l’eau dans le

corps.

Potassium (K)

Le potassium est un élément chimique, son symbole est le

K.

Les valeurs normales du potassium dans le sang (la Kalié-

mie) se situent entre 3,5 et 5,0 mmol/L.

De nombreuses pathologies ou médicaments sont respon-

sables d’une modification du potassium dans le sang. Une

anomalie de la concentration du potassium dans le sang

peut avoir des conséquences graves, notamment sur le

cœur. Il est donc important d’en avoir un reflet régulière-

ment (quasiment à chaque hospitalisation) et de suivre

son évolution.

La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un

horaire particulier.

En cas d’anomalie, un électrocardiogramme (ECG) peut

être réalisé pour voir l’eet sur le cœur, et une prise de

sang de contrôle sera réalisée régulièrement (voir quoti-

diennement).

En cas de maladies modifiant le potassium, le médecin

pourra le suivre régulièrement même si initialement il était

normal.

En cas d’augmentation de la kaliémie, on parle d’hyperka-

liémie qui peut être liée : à un excès d’apport, à un trans-

fert exagéré du potassium des cellules vers le sang ou à

une diminution de la capacité du rein à l’éliminer.

En cas de diminution de la kaliémie ; on parle d’hypokalié-

mie qui peut être liée à un manque de potassium dans

l’alimentation, à un transfert exagéré du potassium depuis

le sang vers l’intérieur des cellules ou à un excès de pertes

(vomissements, diarrhée…).

HÉMOCULTURES

Lors d’une infection par une bactérie ou par un champi-

gnon, l’agent infectieux (la bactérie ou le champignon)

peuvent se répandre dans l’organisme en circulant dans le

sang. On parle alors de septicémie.

Pour détecter une septicémie, on prélève un peu de sang

que l’on dépose dans des flacons particuliers qui

permettent aux agents infectieux de se multiplier au sein

de celui-ci.

Il est alors possible, au bout de quelques jours, d’analyser

le contenu du flacon pour déterminer si un agent infec-

tieux est présent, et l’identifier afin d’adapter le traite-

ment.

Les hémocultures sont indispensables en cas de fièvre,

celle-ci pourrait en eet être d’origine infectieuse.

Les hémocultures sont nécessaires pour diagnostiquer

une septicémie et déterminer l’agent infectieux respon-

sable de l’infection.

Ainsi, le traitement mis en place pourra être optimisé pour

lutter plus précisément contre l’éventuel agent infectieux

qui aura été mis en évidence dans les flacons.

Les hémocultures se réalisent comme une prise de sang

classique. Les tubes sont diérents des tubes habituels.

Les chances d’obtenir un résultat sont optimisées lorsque

les hémocultures sont prélevées au cours d’un accès de

fièvre accompagné de frissons.

Lorsque le site de l’infection initial est inconnu, deux

flacons peuvent être prélevés à diérents endroits (au

bras d’une perfusion, depuis un “port-à-cath” ou cathéter

implantable …). Dans certains cas, les hémocultures pour-

ront être prélevées chaque jour sur plusieurs jours de

suite.

Si un agent infectieux est mis en évidence, des hémocul-

tures de contrôle pourront être réalisées dans les jours

suivants et ce parfois jusqu’à ce que l’agent infectieux ne

soit plus retrouvé (prouvant la résolution de l’infection et

l’ecacité du traitement).

Des hémocultures anormales mettent en évidence un

agent infectieux et témoignent de sa circulation dans le

sang. Il existe des cas d’hémocultures anormales liées à un

défaut de désinfection lors du prélèvement.

Des hémocultures de contrôle seront réalisées pour faire

la part des choses entre une infection ou une erreur de

désinfection.

NUMÉRATION FORMULE SANGUINE

Globules rouges & Hémoglobine

Globules blancs (leucocytes)

Plaquettes

HEMOSTASE (TP, TCA)

IRN

CRP (C reactive protein)

IONOGRAMME SANGUIN

Sodium (Na)

Potassium (K)

HÉMOCULTURES

Qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi on le dose ?

Quel est le suivi ?

Quelles sont les principales causes d’anomalies ?

NUMÉRATION FORMULE SANGUINE

Globules rouges & Hémoglobine

L’hémoglobine est une substance contenue dans les

globules rouges. Elle sert à transporter le dioxygène (ou

“oxygène”), nécessaire au fonctionnement du corps. En

mesurant l’hémoglobine, on a une idée plus précise du

nombre de globules rouges et de leur ecacité à trans-

porter le dioxygène.

Le taux d’hémoglobine normal chez l’adulte est pour une

femme entre 12 et 16 g/dl de sang, pour un homme entre

14 et 18 g/dl.

L’hémoglobine doit être présence en quantité susante

pour ne pas mettre en danger l’organisme. Si vous avez

récemment perdu du sang, le dosage de l’hémoglobine

permet de connaître la quantité de sang que vous avez

perdu. S’il vous reste une trop faible quantité (“anémie”),

les soignants pourront décider d’une transfusion de sang.

L’hémoglobine peut être mesurée par un petit appareil qui

donne un résultat grossier (comme par exemple lorsque

vous participez au don du sang). Sur une prise de sang

standard, elle peut être dosée à tout moment de la journée

et ne nécessite pas d’être à jeûn. Elle peut être prélevée

avant et après une transfusion, après l’administration de

certains médicaments ou tout geste qui aurait pu vous

faire saigner (ex : opération chirurgicale).

Une diminution de l’hémoglobine peut être due à de multi-

ples causes parfois entremêlées. On peut suspecter une

carence (ou manque) en fer ou en vitamines particulières

(B9 ou B12), un saignement récent, un état inflammatoire

(qui peut être lié à une maladie chronique ou une infec-

tion, par exemple), un problème hormonal, etc.. Votre

médecin déterminera la cause par l’intermédiaire d’autres

paramètres biologiques, par son examen clinique et par

d’autres explorations si nécessaires.

Plus rarement, une augmentation de l’hémoglobine peut

être observée dans certaines maladies du sang (ex : mala-

die de Vaquez).

Globules blancs (leucocytes)

Les globules blancs, aussi appelés leucocytes, sont les

cellules de défense de l’organisme contre les agressions

du monde extérieur (ex : les microbes, virus, bactéries…). Il

existe plusieurs types de globules blancs portant des

noms particuliers (ex : lymphocyte, monocyte, macro-

phage…). Ces diérents globules blancs sont comptés

séparément sur les résultats de la prise de sang, et la ligne

“leucocytes” fait la somme de l’ensemble des globules

blancs.

Le nombre de globules blancs totaux (tout globule blanc

de tout type confondu) doit être compris entre 3.000 et

10.000 leucocytes/ml de sang chez l’adulte.

Le nombre de globule blancs varie d’une personne à

l’autre et selon les situations. Cela permet au médecin

d’évoquer la possibilité que vous soyez atteint d’une infec-

tion (virus, bactérie, champignon…), ou d’une maladie dite

“inflammatoire” par exemple. Quand le nombre de

globules blancs revient à la normal, cela peut être un signe

que le traitement donné est ecace (ex : antibiotiques

dans le cas d’une infection bactérienne).

Les globules blancs sont mesurés sur une prise de sang,

qui peut être eectuée à tout moment de la journée et

sans être à jeûn. La prise de sang peut être répétée tous

les jours, ou plus espacés selon les cas.

Une augmentation ou une diminution du nombre de

globules blancs peut être un signe d’une infection, d’une

maladie “inflammatoire”, ou moins fréquemment, d’une

éventuelle maladie du sang. Le nombre de globules blancs

peut aussi être abaissé ou augmenté par certains médica-

ments comme les corticoïdes ou les chimiothérapies (trai-

tement médicamenteux du cancer).

Plaquettes

Les plaquettes sont des petites cellules du sang qui inter-

viennent dans la coagulation, permettant d’interrompre le

saignement d’une coupure, par exemple. Sur une prise de

sang, leur nombre varie entre 150 à 400 milliard de

plaquettes par millilitres de sang.

Les plaquettes peuvent être dosées pour vérifier la capa-

cité de votre sang à coaguler, par exemple, dans l’optique

d’une intervention chirurgicale à venir. On mesure égale-

ment le nombre de plaquettes en cas de suspicion d’une

maladie du sang (ou de la coagulation) si vous manifestez

des “bleus” pour des chocs extrêmement minimes éven-

tuellement. Les plaquettes sont souvent dosées en même

temps que l’hémoglobine et les globules blancs de façon

systématique.

Les plaquettes se mesurent sur une prise de sang, qui peut

être eectuée à tout moment de la journée et sans être à

jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou

plus espacés selon les cas.

Une augmentation des plaquettes peut être liée à une

carence en fer, un état inflammatoire lié à une infection

(virale, bactérienne, etc.) ou une maladie dite inflamma-

toire, ou dans de rares cas à une maladie du sang. L’aug-

mentation des plaquettes augmente notamment le risque

de faire une phlébite (qui correspond à une activation de

la coagulation dans une veine, souvent de la jambe).

Une diminution des plaquettes peut être observée à la

prise de certains médicaments, dans de rares maladies du

sang ou lors d’une forte activation des phénomènes de

coagulation. Le risque principal est un saignement impor-

tant, car la coagulation sera peu ou pas ecace.

HÉMOSTASE (TP, TCA)

L’hémostase désigne la capacité du sang à coaguler, c’est

à dire, à arrêter un saignement (après une coupure ou une

prise de sang par exemple). Cette fonction dépend de

plusieurs éléments comme les plaquettes (des cellules du

sang) ou des substances particulières appelées “facteur

de coagulation” (on les désigne souvent en disant “fac-

teur” suivit d’un chire romain, ex : “facteur VIII”). Une

hémostase perturbée peut signifier que la coagulation est

défaillante, ou au contraire, s’active trop vite.

L’hémostase peut être étudiée en dosant le TP (Temps de

Prothrombine) et le TCA (Temps de Céphaline Activée),

qui sont 2 mesures de la capacité du sang à coaguler lors-

qu’il est mis en présence de diérentes substances dans

des tubes. L’hémostase ainsi réalisée permet de détecter

certaines maladies liées à une absence ou une inecacité

de certains facteurs de la coagulation, comme l’hémophi-

lie ou la maladie de Willebrand. Avant toute intervention

chirurgicale ou geste pouvant faire saigner, l’hémostase

est réalisée pour s’assurer d’un faible risque d’hémorragie

(saignement).

L’hémostase se mesure sur une prise de sang, qui peut

être eectuée à tout moment de la journée et sans être à

jeûn. La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou

plus espacés selon les cas.

Une augmentation des temps (TP, TCA) de l’hémostase

peut être liée à la prise de médicaments particuliers

comme les anticoagulants ou les antiagrégants plaquet-

taires (ex : acide acétylsalicylique connu sous le nom com-

mercial d’Aspirine®), à l’anomalie de certains facteurs de la

coagulation (maladie de Willebrand, hémophilie) ou

d’autres troubles du métabolisme (ex : insusance hépa-

tique).

Une diminution de ces temps est exceptionnelle et se

rencontre en cas d’anomalie d’autres facteurs de la coagu-

lation, essentiellement.

INR

L’INR (International Normalized Ratio = Rapport Normali-

sé International) est un chire qui décrit l’ecacité du

traitement anticoagulant (pour fluidifier le sang) de la

famille des anti-vitamine K (par exemple la Warfarine ou

Coumadine®, le Fluindione ou Previscan® ...).

La valeur habituelle de l’INR chez un sujet sans traitement

anticoagulant est de 1.

On le dose pour pouvoir suivre l’ecacité du traitement

par anti vitamine K. En eet ces traitements nécessitent

une surveillance biologique stricte afin d’adapter la dose à

prendre pour chaque patient personnellement. En eet

l’objectif cible de l’INR dépend du patient et de sa maladie

(ex : fibrillation auriculaire, prothèse de valve cardiaque,

phlébite…)

Le dosage de l’INR est réalisé à partir d’une prise de sang

qui peut être eectuée à tout moment de la journée et

sans être à jeûn.

Lorsqu’on commence un traitement par anticoagulant, il

est nécessaire de contrôler toutes les 48h l’INR jusqu’à

obtenir deux INR de suite dans la cible donnée par votre

médecin (par exemple entre 2 et 3).

Ensuite une prise de sang tous les mois est recommandé

pour suivre le traitement. En cas d’anomalies, la prise de

sang pourra être contrôlée de façon rapprochée (48h

d’intervalle généralement).

Il est important d’en parler avec votre médecin traitant

pour avoir un bon suivi car les anti-vitamine K sont les

principaux médicaments en France qui entraînent une

hospitalisation et des complications parfois graves.

En cas d’augmentation de l’INR, on peut craindre une aug-

mentation du risque de saigner.

En cas de diminution de l’INR, on peut craindre que le

traitement instauré ne soit pas ecace ayant pour consé-

quence la formation de caillots de sang qui peuvent bou-

cher les vaisseaux.

CRP (C reactive protein)

La CRP est une protéine fabriquée par le foie en réponse à

une inflammation, c’est à dire une activation des capacités

de défense de l’organisme face à une agression (virus,

bactérie, champignon ou maladie…).

La CRP est donc une substance très utile pour montrer

l’existence d’une inflammation dont il faudra ensuite trou-

ver la cause. Elle s’élève rapidement après le début de

l’inflammation et persiste tant que dure cette inflamma-

tion. Elle permet donc également de suivre l’évolution des

choses sous l’eet d’un traitement (antibiotiques ou

anti-inflammatoire par exemple).

La CRP se mesure sur une prise de sang, qui peut être

eectuée à tout moment de la journée et sans être à jeûn.

La prise de sang peut être répétée tous les jours, ou plus

espacée selon les cas.

Une augmentation de la CRP (supérieure à 5 mg/ml) est

synonyme d’inflammation. Cette inflammation peut avoir

de nombreuses causes dont les plus fréquentes sont les

infections (par un virus, une bactérie, un champignon…) ou

les maladies dites “inflammatoires” (ex : poussée d’ar-

throse, lupus, allergie…).

Une diminution de la CRP n’a pas de sens, sauf si la CRP

était supérieure à 5 mg/ml sur les prises de sang précé-

dentes, où elle suggère une tendance à la résolution de

l’inflammation.

IONOGRAMME SANGUIN

Sodium (Na)

Le sodium est un élément chimique. Son symbole est Na.

Les valeurs normales du sodium dans le sang (la Natré-

mie) se situent entre 135 et 145mmol/L.

La quantité de sodium dans le sang est le reflet de l’état

d’hydratation des cellules du corps humain. On parle d’hy-

dratation intracellulaire.

On peut suspecter une déshydratation intracellulaire

devant certains signes comme : une soif parfois intense,

une sécheresse des muqueuses (la face interne des joues

par exemple), une perte de poids.

Les signes d'hyperhydratation intracellulaire sont au

contraire peu spécifiques et dépendent de la valeur du

sodium dans le sang (inférieure à la norme).

La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un

horaire particulier. Une prise de sang sera réalisée réguliè-

rement pour vérifier le sodium, et donc l’hydratation des

cellules.

Il faudra bien s’hydrater si le sodium est supérieur à la

norme (on parle d’hypernatrémie) ou au contraire limiter

l’apport de boisson si le sodium est inférieur à la norme

(on parle d’hyponatrémie).

En cas d’augmentation du sodium dans le sang, on parle

d’hypernatrémie qui peut être liée à un excès d’apport (ex

: trop de sel), à un diabète insipide (maladie définie par un

problème de gestion de la quantité d’eau et de sel dans le

corps), ou à un excès de perte soit par le rein soit par le

tube digestif (vomissements, diarrhée…) ou la sueur.

En cas de diminution du sodium dans le sang, on parle

d’hyponatrémie. Elle peut être liée à des dicultés pour le

rein à éliminer l’eau en excès, ou à une augmentation de la

fabrication d’une hormone nommée ADH (Hormone

Anti-Diurétique) qui a pour eet de retenir l’eau dans le

corps.

Potassium (K)

Le potassium est un élément chimique, son symbole est le

K.

Les valeurs normales du potassium dans le sang (la Kalié-

mie) se situent entre 3,5 et 5,0 mmol/L.

De nombreuses pathologies ou médicaments sont respon-

sables d’une modification du potassium dans le sang. Une

anomalie de la concentration du potassium dans le sang

peut avoir des conséquences graves, notamment sur le

cœur. Il est donc important d’en avoir un reflet régulière-

ment (quasiment à chaque hospitalisation) et de suivre

son évolution.

La prise de sang n’a pas besoin d’être faite à jeun ni à un

horaire particulier.

En cas d’anomalie, un électrocardiogramme (ECG) peut

être réalisé pour voir l’eet sur le cœur, et une prise de

sang de contrôle sera réalisée régulièrement (voir quoti-

diennement).

En cas de maladies modifiant le potassium, le médecin

pourra le suivre régulièrement même si initialement il était

normal.

En cas d’augmentation de la kaliémie, on parle d’hyperka-

liémie qui peut être liée : à un excès d’apport, à un trans-

fert exagéré du potassium des cellules vers le sang ou à

une diminution de la capacité du rein à l’éliminer.

En cas de diminution de la kaliémie ; on parle d’hypokalié-

mie qui peut être liée à un manque de potassium dans

l’alimentation, à un transfert exagéré du potassium depuis

le sang vers l’intérieur des cellules ou à un excès de pertes

(vomissements, diarrhée…).

HÉMOCULTURES

Lors d’une infection par une bactérie ou par un champi-

gnon, l’agent infectieux (la bactérie ou le champignon)

peuvent se répandre dans l’organisme en circulant dans le

sang. On parle alors de septicémie.

Pour détecter une septicémie, on prélève un peu de sang

que l’on dépose dans des flacons particuliers qui

permettent aux agents infectieux de se multiplier au sein

de celui-ci.

Il est alors possible, au bout de quelques jours, d’analyser

le contenu du flacon pour déterminer si un agent infec-

tieux est présent, et l’identifier afin d’adapter le traite-

ment.

Les hémocultures sont indispensables en cas de fièvre,

celle-ci pourrait en eet être d’origine infectieuse.

Les hémocultures sont nécessaires pour diagnostiquer

une septicémie et déterminer l’agent infectieux respon-

sable de l’infection.

Ainsi, le traitement mis en place pourra être optimisé pour

lutter plus précisément contre l’éventuel agent infectieux

qui aura été mis en évidence dans les flacons.

Les hémocultures se réalisent comme une prise de sang

classique. Les tubes sont diérents des tubes habituels.

Les chances d’obtenir un résultat sont optimisées lorsque

les hémocultures sont prélevées au cours d’un accès de

fièvre accompagné de frissons.

Lorsque le site de l’infection initial est inconnu, deux

flacons peuvent être prélevés à diérents endroits (au

bras d’une perfusion, depuis un “port-à-cath” ou cathéter

implantable …). Dans certains cas, les hémocultures pour-

ront être prélevées chaque jour sur plusieurs jours de

suite.

Si un agent infectieux est mis en évidence, des hémocul-

tures de contrôle pourront être réalisées dans les jours

suivants et ce parfois jusqu’à ce que l’agent infectieux ne

soit plus retrouvé (prouvant la résolution de l’infection et

l’ecacité du traitement).

Des hémocultures anormales mettent en évidence un

agent infectieux et témoignent de sa circulation dans le

sang. Il existe des cas d’hémocultures anormales liées à un

défaut de désinfection lors du prélèvement.

Des hémocultures de contrôle seront réalisées pour faire

la part des choses entre une infection ou une erreur de

désinfection.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

1

/

28

100%