Stratégie de prise en charge des métastases osseuses révélatrices

Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com

Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338

Stratégie de prise en charge des métastases osseuses révélatrices

Diagnostic management of inaugurable bone metastases

Michele Tubiana-Hulina,∗, Charles de Maulmontb, Jean-Marc Guinebretière c

aDépartement d’oncologie médicale, centre René-Huguenin, 35, rue Dailly, 92210 Saint-Cloud, France

bDépartement de radiologie, centre René-Huguenin, 35, rue Dailly, Saint-Cloud, France

cDépartement de pathologie, centre René-Huguenin, 35, rue Dailly, Saint-Cloud, France

Accepté le 19 janvier 2008

Disponible sur Internet le 1 avril 2008

Mots clés : Métastases osseuses ; Diagnostic ; Biopsie ; Anatomopathologie

Keywords: Bone metastases; Diagnostis; Biopsy; Pathology

Bien que le diagnostic de métastases osseuses soit synonyme

d’incurabilité dans la plupart des cas, le diagnostic étiologique

a un intérêt majeur car il conditionne un traitement antitumo-

ral adapté, susceptible de contrôler l’évolution à moyen ou à

long termes, en particulier en cas de tumeurs hormonosensibles,

hémopathies, tumeurs thyroïdiennes...mais aussi dans d’autres

types de tumeurs pour lesquelles l’arsenal thérapeutique a pro-

gressé récemment : cancers du rein, du colon, hépatocarcinomes,

tumeurs neuroendocrines...

Un certain nombre de métastases osseuses surviennent en

cours de suivi d’un cancer connu et pose peu de problèmes

diagnostiques. À l’inverse, l’identification de la tumeur primi-

tive est difficile dans près de la moitié des cas lorsque la ou

les métastases sont inaugurales et de surcroît isolées : l’origine

n’est pas retrouvée dans4à10%descasseulement [1,2].La

recherche de la tumeur primitive doit comporter un examen

clinique attentif, quelques examens systématiques d’imagerie

appréciant de fac¸on conjointe l’extension tumorale et les prélè-

vements cytohistologiques de la métastase. La mise en défaut

de cette confrontation ne doit pas retarder au delà les décisions

thérapeutiques. La tumeur primitive peut être à la limite de la

détectabilité, voire même non retrouvée à l’examen autopsique

[3]. La découverte de certaines tumeurs primitives ne modifie

pas le pronostic en l’absence de traitement antitumoral actif [4]

et il est alors inutile et dommageable d’entamer une longue

procédure d’explorations radiologiques ou endoscopiques qui

∗Auteur correspondant.

Adresse e-mail : [email protected] (M. Tubiana-Hulin).

majorent l’inconfort et l’angoisse du patient, ainsi que le coût

économique de la prise en charge.

L’incidence des métastases osseuses révélatrices varie en

fonction des structures médicales qui les prennent en charge. Elle

est peu fréquente dans les centres de cancérologie où l’effort de

recrutement et de communication est fait sur le diagnostic pré-

coce des tumeurs les plus courantes, en particulier le cancer du

sein et de la prostate. Dans ces structures, la ou les métastase(s)

osseuse(s) révélatrice(s), s’inscrive(nt) le plus souvent dans le

suivi d’un cancer primitif connu et traité (Tableau 1).

1. Métastases osseuses révélatrices avec antécédents de

cancer

Le problème diagnostique est le plus souvent simple si trois

éléments sont présents :

•localisations osseuses multiples, aspect radiologique compa-

tible avec l’antécédent tumoral

•connu et

•élévation significative du marqueur sérique spécifique (par

exemple : localisations osseuses condensantes, PSA élevé,

antécédent de cancer prostatique, ou encore, localisations

ostéolytiques ou mixtes, élévation du marqueur CA 15-3,

antécédent de cancer du sein invasif.

La preuve histologique de la métastase apparaît alors super-

flue pour la majorité des cliniciens (94 % dans une enquête

européenne francophone conduite par le groupe Gemo) [5].

1169-8330/$ – see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

doi:10.1016/j.rhum.2008.01.002

M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338 333

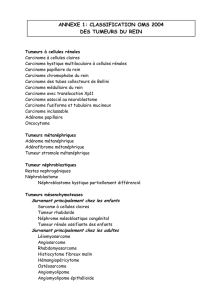

Tableau 1

Origine des principales métastases osseuses et leur type histologique principal

identifié lors d’autopsie [28]

Site de la tumeur primitive Type histologique principal Fréquence (%)

Sein Adénocarcinome 32,6

Bronches Carcinome épidermoïde 16,8

Inconnu Variable 10,9

Prostate Adénocarcinome 7,7

ORL Carcinome épidermoïde 7,4

Rein Adénocarcinome 4,2

Peau Mélanome 1,9

Vessie Carcinome transitionnel 1,6

Cependant, une telle attitude est remise en question, en rai-

son d’une amélioration des techniques de prélèvement et du

développement des techniques immnohistochimiques et molé-

culaires pouvant influer sur la prise en charge (voir le chapitre

Pathologie).

Une deuxième situation clinique est celle où manque l’un des

éléments de ce trépied. Il existe un antécédent de cancer mais la

localisation osseuse est unique, l’aspect radiologique est inha-

bituel, les marqueurs spécifiques de la tumeur primitive connue

sont normaux. Un antécédent de cancer, même ostéophile, ne

suffit pas à affirmer la filiation. Il faut recourir au prélèvement

osseux dirigé, cytoponctions, biopsies au trocart, plus rarement

la biopsie chirurgicale.

2. Métastases osseuses révélatrices sans antécédent de

cancer

Elles sont révélées par des douleurs osseuses ou une compli-

cation, fractures spontanées ou survenant après un traumatisme

minime, compressions neurologiques, hypercalcémie... le plus

souvent chez des sujets de plus de 60 ans.

Cela explique la prise en charge habituelle en milieu rhuma-

tologique ou en médecine interne, et plus rarement, d’emblée en

chirurgie orthopédique ou neurochirurgie.

2.1. Diagnostic de métastase osseuse

Il repose sur l’imagerie et l’anatomie pathologique. Dans le

temps imparti à la réalisation de ces examens, on conduit la

recherche de la tumeur primitive par une démarche systéma-

tique, secondairement orientée par les résultats histologiques.

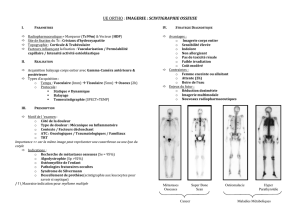

Le diagnostic de métastase osseuse est évoqué sur les radio-

graphies standard réalisées en première intention, de faible

sensibilité mais de bonne spécificité, montrant des lésions

d’aspect lytique, mixte ou condensant. La scintigraphie osseuse

au technétium-99 est un examen très sensible qui explore

l’ensemble du squelette, très évocateur quand les images sont

multiples et extra-articulaires ; mais, peu spécifique, rarement,

elle met en évidence une tumeur primitive osseuse méconnue.

Le scanner centré sur la zone douloureuse ou hyperfixante est

plus sensible que les radiographies osseuses et a une très bonne

spécificité. Il montre la destruction osseuse, l’envahissement des

parties molles et permet de guider un geste local biopsique ou

thérapeutique (cimentoplastie ou chirurgie). L’IRM enfin est très

sensible et montre au mieux l’extension locorégionale intramé-

dullaire, vers des parties molles et des structures neurologiques,

mais sa spécificité est moindre que les examens aux rayons X

qui apprécient la structure osseuse.

2.2. Recherche de la tumeur primitive

L’examen clinique requiert un interrogatoire soigneux, avec

une recherche des antécédents personnels et familiaux, du mode

d’apparition des troubles et un examen clinique complet en par-

ticulier de la peau, des seins, des aires ganglionnaires, de la

thyroïde, des touchers pelviens et de l’examen des testicules.

La découverte d’une anomalie conduit à réaliser des examens

complémentaires dirigés.

Il n’y a pas de consensus définitif sur l’imagerie et les exa-

mens biochimiques systématiques en l’absence de piste clinique,

ce d’autant que l’introduction de nouvelles techniques peut faire

reposer la question de l’utilité de chacun d’entre eux [6]. Ce bilan

doit répondre à plusieurs impératifs :

•il doit être efficace, susceptible de dépister les tumeurs les

plus fréquentes et surtout celles conduisant à un traitement

antitumoral spécifique ;

•il doit être rapide afin de ne pas prolonger l’hospitalisation,

majorer l’inconfort du patient et allonger le délai avant trai-

tement.

La majorité des auteurs s’accordent pour juger indispensable

la réalisation d’une mammographie chez la femme même s’il est

rare que l’examen clinique ne montre pas d’anomalie évocatrice

[7]. En effet, il s’agit d’une tumeur très fréquente, ostéophile, et

pour laquelle les possibilités thérapeutiques sont nombreuses.

La radiographie pulmonaire est classiquement demandée, car

l’origine pulmonaire de ces métastases osseuses inaugurales est

très fréquente [2,8], aussi bien chez l’homme et que chez la

femme. Mais elle doit logiquement être remplacée par le scanner

thoracique, dont l’obtention est rapide et qui accroît le taux de

détection de ces tumeurs [9,10].

Une exploration abdominale est utile ; plutôt que

l’échographie abdominale, là encore, le scanner parait

plus performant. On s’attache en particulier à l’exploration de

l’étage sus mésocolique et des reins et surrénales. La réalisation

dans un même examen, du scanner thoracoabdominopelvien

limite les désagréments pour le patient.

Si ces explorations sont négatives, seuls les examens dirigés

(par une anomalie clinique, une particularité de l’étude anatomo-

pathologique, un test biologique) apparaissent justifiés. En leur

absence, les pan-endoscopies ont une rentabilité très faible et

n’ont habituellement pas de sanction pratique.

La tomographie par émission de positron (TEP) au 18-

fluorodéoxyglucose couplée au scanner est un examen de haute

sensibilité qui permet la détection de nombreux foyers tumoraux

ayant échappés aux autres investigations. Son utilisation est de

plus en plus fréquente en pratique oncologique. Cette technique

qui détecte des processus hypermétaboliques a l’avantage d’une

résolution spatiale élevée (aux alentours de 5 mm) et de per-

mettre l’exploration du corps entier en un seul examen. Son

334 M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338

utilisation, en cas de métastase d’origine indéterminée, parait

logique et pourrait théoriquement guider toute investigation

complémentaire [9–12]. Toutefois, la sensibilité est variable

d’un type tumoral à l’autre, moindre dans les cancers pros-

tatiques, rénaux et hépatocarcinomes et globalement dans les

tumeurs faiblement prolifératives [13,14]. L’examen est plus

sensible que la scintigraphie osseuse dans les métastases ostéo-

lytiques ou mixtes, mais les métastases condensantes échappent

souvent à la détection [15].

D’autres molécules comme le fluor ou le carbone-11, encore

en expérimentation, permettraient de palier à cet inconvénient.

De nombreuses publications rapportent les résultats du TEP 18-

FDG chez des patients ayant des métastases de toute localisation

sans primitif connu, explorés préalablement de fac¸on conven-

tionnelle. Le taux de détection de la tumeur primitive a été de 35

à 50 % des cas. Seve et al. [16,17] ont colligé dix études publiées

entre 1998 et 2006 portant sur 221 patients avec une métastase

unique dans 94 % des cas ; la tumeur primitive a été mise en

évidence dans 41 % des cas (une fois sur deux un cancer pulmo-

naire). Globalement, la sensibilité de l’examen était de 91,9 %

et la spécificité de 81,9 %. D’autres métastases méconnues ont

été mises en évidence dans 37 % des cas. Les résultats de cette

exploration ont influé sur la prise en charge dans un tiers des cas

en modifiant la stadification et/ou le protocole thérapeutique. Les

tumeurs primitives de la sphère ORL paraissent bénéficier parti-

culièrement de cette détection [18], mais les métastases osseuses

révélatrices sont rares. Toutefois dans l’étude de Kole et al. [4],le

18-FDG a permis d’identifier la tumeur primitive dans un quart

des cas, mais la survie des patients chez lesquelles la tumeur été

détectée ou non n’a pas été différente.

Au total, le TEP scan fait partie des examens utiles/

nécessaires dans cette indication, d’autres traceurs à l’étude

devraient augmenter les performances de cet examen abou-

tissant à une réalisation plus précoce et une modification de

l’algorithme.

2.3. Apport des marqueurs biochimiques sériques

La grande majorité des marqueurs sériques des cancers tirent

leur intérét du suivi sous traitement des cancers métastatiques,

si l’origine est connue et le taux du marqueur élevé. Les

dosages des marqueurs sériques en routine ont pour la plupart

une trop faible sensibilité et spécificité pour avoir un intérêt

diagnostique....

En cas de métastase osseuse d’origine indéterminée, la réali-

sation d’une batterie de marqueurs sans ciblage diagnostique n’a

pas de justification. Elle est cependant de pratique courante en

raison de la facilité de demande et d’obtention de ces examens.

Un bilan biologique fait partie des examens de première

intention : un bilan ionique et rénal, un bilan phosphocalcique

et hématologique et l’electrophorèse des protides sériques à la

recherche d’une dysglobulinémie. En fonction du sexe et de

l’âge, et en l’absence d’autres orientation, la PSA chez l’homme

au delà de 50 ans serait le seul marqueur vraiment utile en pra-

tique [2,7]. Chez l’homme jeune, la sous-unité bêta de l’HCG

et l’alphafœtoprotéine ont une très bonne spécificité et seront

réalisés de principe malgré la rareté d’une présentation osseuse

d’un cancer du testicule.

Au terme du bilan clinicoradiologique et de l’étude histolo-

gique, la demande sera orientée afin de mettre en évidence un

marqueur susceptible d’aider à la surveillance du traitement [19]

(Tableau 2).

3. Apport de l’examen pathologique

L’analyse histologique est essentielle pour confirmer le diag-

nostic de métastases osseuses (m.o), pour identifier si possible la

tumeur primitive et parfois aider à la sélection du traitement. Elle

s’effectue en plusieurs étapes : étude morphologique, colora-

tions spéciales et surtout études immunohistochimiques lorsque

le type de prélèvement le permet. L’interprétation histologique

ne peut être effectuée qu’en la connaissance des données cli-

niques et radiologiques systématiquement transmises avec le

prélèvement.

3.1. Méthodes de prélèvement

Les prélèvements percutanés sont réalisés à l’aiguille ou au

trocart sous le contrôle de la TDM. Toutes les structures osseuses

du tronc sont accessibles, l’abord des os longs requiert le plus

souvent un concours orthopédique.

Une coupe axiale TDM passant par la lésion osseuse est sélec-

tionnée et permet le choix du trajet de l’aiguille qui doit être le

plus court possible, en évitant les organes vitaux. Son intro-

duction est contrôlée par de nouvelles images TDM. L’aiguille

de cytologie (21G) est un matériel adéquat lorsque l’on vise

une fenêtre de lyse de la corticale ou en cas de corticale fra-

gilisée en regard d’une lésion lytique. L’analyse du matériel

cytologique requiert de la part du pathologiste une expertise

qui assure une excellente sensibilité à cette technique mais

limite son utilisation à quelques centres [21–24]). Un examen

cytologique extemporané, à l’aide d’une coloration rapide (Diff-

Tableau 2

Principaux marqueurs sériques des cancers

Sein CA 15-3, ACE Prostate PSA

Digestifs ACE, CA 19-9 Testicule Bêta HCG totale et libre

Foie AFP, ACE, CA 19-9,NSE AFP

Anus (epid.) cyfra 21-1, SCC Poumons Cyfra 21-1, SCC

Anus (adenok) ACE, CA 19-9 ACE, NSE

Ovaires CA 125, Thyroïde TG,

T germinales Bêta HCG, AFP CT (médullaire)

Antigène carcinoembryonnaire (ACE) ; alphafoetoprotéine (AFP) ; Thyroglobuline (TG) ; enolase neurospécifique (NSE) ; hormone gonadotrophique chorionique

(HCG) ; antigène de carcinome (CA 15-3, CA19-9, CA125, CA 19-9) ; carcinome épidermoïde (SCC) ; calcitonine (CT).

M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338 335

Quik®) permet de s’assurer lors du prélèvement, de la qualité

de la ponction, et de la renouveler si nécessaire. À partir de la

ponction, sont réalisées plusieurs lames d’étalement. L’analyse

cytologique permet de déterminer la catégorie tumorale, carci-

nome, sarcome, lymphome et d’orienter vers un type particulier.

Une analyse immunohistochimique sur inclusion en cytobloc

d’une partie du matériel prélevé est possible et performante,

lorsque la cellularité est suffisante [25]. En cas de lésion conden-

sante, l’aiguille cytologique peut encore mais plus difficilement

forer la corticale fragilisée, mais plus dure, toutefois la pauvreté

cellulaire habituelle fait choisir préférentiellement un prélève-

ment biopsique (trocart de Mazabraud, trocart de Laredo). Les

prélèvements osseux guidés rapportent du matériel en quantité

suffisante pour l’étude diagnostique dans 90 % des cas de lésion

ostéolytique [7,20], de l’ordre de 75 % dans les lésions scléro-

tiques obligeant à recourir à la biopsie ouverte. Sa qualité est

déterminée par le choix du site de biopsie, qui doit concerner

des secteurs non nécrosés et représentatifs de l’ensemble de la

lésion et par le trajet de biopsie [7,20,26]. Son repérage est sys-

tématique (si l’on suspecte une tumeur primitive osseuse) pour

permettre, en cas d’intervention chirurgicale ultérieure à visée

curative, son exérèse afin de prévenir les colonisations tumorales

le long du trajet. Les lésions très vascularisées peuvent nécessiter

une embolisation préalable afin de limiter les risques hémorra-

giques. Il n’y a pas de contrôle extemporané de la représentativité

du prélèvement. Les prélèvements nécessitent une fixation (for-

mol tamponné), puis une décalcification et une inclusion en

paraffine, soit environ deux à trois jours de technique pour

obtenir les colorations standard (HES). Ainsi le choix du pré-

lèvement, cytologique ou biopsique, est décidé par l’opérateur

en fonction de la cible et de la difficulté de son abord, ainsi

que d’une orientation diagnostique éventuelle. Rarement une

biopsie chirurgicale est préférée, en cas de formes condensantes

peu cellulaires ou de lésions uniques faisant discuter le diagnos-

tic de tumeur primitive. Dans ce dernier cas, c’est la technique

de référence car elles nécessitent un volume biopsique impor-

tant, en raison de leur grande hétérogénéité histologique et de la

nécessité de conservation de fragments en tumorothèque.

3.2. Voie d’abord

Pour les vertèbres lombaires, l’abord est latéral au corps ver-

tébral en suivant le bord antérieur de l’apophyse transverse. Au

niveau dorsal, on évite le poumon par abord postérolatéral sous

la côte, ou par voie transpédiculaire. À l’étage cervical le plus

délicat, le trajet est le plus souvent antérolatéral.

Pour les os plats, et notamment l’aile iliaque, un trajet com-

mode est longitudinal dans l’axe de l’os, par voie antérieure

sous l’épine antérosupérieure en décubitus, ou par la pointe

postérieure de l’os en procubitus.

3.3. Analyse microscopique

À la différence des tumeurs osseuses primitives dont l’aspect

histologique est hétérogène, variable selon les secteurs, les

métastases sont entièrement homogènes, ce qui permet de réa-

liser leur diagnostic sur de petits fragments. Il n’existe que

Fig. 1. Abord latéral de L4 à l’aiguille de PL.

Fig. 2. Ponction de la partie postérieure de l’aile iliaque au trocart de Laredo.

peu de différences morphologiques entre la tumeur primitive et

ses localisations osseuses, parfois celles-ci apparaissent moins

différenciées, de fac¸on exceptionnelle, elles sont mieux diffé-

renciées.

(Figs. 1–3) Les grandes séries publiées ont permis d’identifier

les tumeurs primitives les plus fréquemment associées aux

métastases osseuses [27–30]. Toutefois, sont aujourd’hui

identifiées des métastases osseuses de tumeurs dont cette

localisation était considérée comme exceptionnelle. On peut

citer l’hépatocarcinome et le mésothéliome, ce qui est lié à

l’amélioration des traitements et de la sensibilité des techniques

d’imagerie osseuse.

Fig. 3. Abord antérieur d’une lésion iliague avec envahissement antérieur des

parties molles.

336 M. Tubiana-Hulin et al. / Revue du Rhumatisme 75 (2008) 332–338

L’analyse microscopique est parfois simple car l’aspect de

quelques types histologiques apparaît caractéristique et permet

immédiatement la reconnaissance de la localisation primitive.

On peut citer quelques exemples :

•les tumeurs formées de grandes cellules à cytoplasme clarifié,

d’aspect végétal, agencées en larges plages et associées à de

nombreux petits capillaires, qui orientent vers un cancer du

rein ;

•les lésions constituées de vésicules à contenu éosinophile

acellulaire, colloïde, qui correspondent à une localisation

secondaire d’un carcinome vésiculaire de la thyroïde ;

•les lésions formées de cellules globuleuses ou fusiformes

renfermant un pigment noirâtre, mélanique permettant

d’identifier un mélanome (la découverte de la lésion primi-

tive peut être difficile en raison de la régression spontanée

possible de la tumeur primitive ou de son développement à

partir de muqueuses) ;

•une lésion associant de petites cellules rondes, à noyaux à

chromatine fine, groupées en massifs avec un fond fibril-

laire, oriente chez un enfant de moins de trois ans vers un

neuroblastome.

Mais le plus souvent, les lésions sont peu différenciées ou leur

aspect non caractéristique, nécessitant des techniques spéciales

intégrant l’analyse immunohistochimique. Elles seront combi-

nées conduisant à une analyse en plusieurs étapes qui vise à

déterminer (Tableau 3):

•le type histologique : sarcome, mélanome, lymphome, méso-

théliome, tumeurs neuroendocrines et surtout carcinome ;

•le sous-type comme par exemple épidermoïde, glandulaire ou

transitionnel pour les carcinomes, léiomyosarcome, neurosar-

come, sarcome stromal du tube digestif ou angiosarcome pour

les sarcomes.

Les carcinomes épidermoïdes reproduisent plus ou moins

bien la structure d’un épithélium de type malpighien. Ils

s’observent principalement dans les bronches, la filière ORL,

l’œsophage et le col utérin.

Le carcinome de souche glandulaire, ou adénocarcinome,

se développe à partir d’un épithélium glandulaire. Les loca-

lisations osseuses les plus fréquentes sont dues aux tumeurs

du sein, de la prostate, du poumon, du rein et de la thyroïde ;

•l’origine.

Peu de marqueurs sont en fait spécifiques d’un type histo-

logique ou d’une origine donnés, comme la thyrocalcitonine

du carcinome médullaire de la thyroïde ou le PSA pour le

carcinome prostatique. Ainsi, les récepteurs hormonaux, aux

estrogènes et à la progestérone, exprimés dans plus de 60 % des

carcinomes mammaires, sont également fréquemment positifs

dans les carcinomes de l’endomètre, de l’ovaire, des glandes

annexielles et plus faiblement dans certains carcinomes pulmo-

naires, thyroïdiens et prostatiques. Ils sont également présents

dans les méningiomes, les léiomyomes, léiomyosarcomes et

tumeurs stromales de l’utérus et certaines fibromatoses. C’est

pourquoi l’analyse doit combiner différents marqueurs choisis et

interprétés en fonction de l’aspect morphologique de la tumeur.

Pour les carcinomes, une aide importante est apportée par

l’étude des cytokératines (CK). Il s’agit de filaments intermé-

diaires présents dans le cytoplasme des cellules épithéliales

dont une vingtaine de types différents est identifiée, classés

selon leur poids moléculaire [31]. Ils sont scindés en deux

groupes dits acide et basique, un type de chacun des groupes

s’apparie dans le cytoplasme. Cet appariement est caractéris-

tique du tissu d’origine, caractéristique qui persiste également

dans les tumeurs qui s’y développent (Tableau 4).

3.4. Apport de l’immunohistochimie

Réalisable à partir de fragments (biopsies) ou cellules fixées

(cytoblocs) et inclus en paraffine, son recours est utile, outre la

reconnaissance du type et de l’origine de la tumeur, dans trois

autres circonstances.

Tableau 3

Principaux types histologiques et leurs caractéristiques histo- et immunohistochimiques

Carcinome Mélanome Sarcome T. neuroendocrines Mésothéliome Lymphome

Cytokératines PS100 Vimentine Chromogranine Vimentine CD45

EMA HMB45 Synaptophysine EMA, CK5-6 CD3

MelanA CD56 Calrétinine CD20

PLN2 TTF1 HBME1 CD30

Carcinome

Épidermoïde Glandulaire Transitionnel

CK5-6 Mucosécrétion UroIII

p63 CK5-6

p63

Adénocarcinomes

Sein Thyroïde Prostate Poumon Colon Foie Voies biliaires Ovaire

RE Thyroglobuline PSA TTF1 -caténine ␣FP CK19 RE

RP TTF1 PAP CDX2 Hépatocyte Claudine 4 CA125

GCDFp15 p504S p504S WT1

Ces marqueurs orientent vers une origine donnée qu’en cas de positivité, leur négativité ne permettant pas de l’exclure. Ainsi, le GCDFp15, présent uniquement

dans les cancers du sein et des glandes annexielles, n’est exprimé que dans seulement 30% des cas. Ces marqueurs sont associés au type histologique principal de

l’organe considéré. Les variantes histologiques plus rares peuvent comporter des marqueurs immunohistochimiques différents.

6

6

7

7

1

/

7

100%