Modes de coopération en logistique globale et SCM

Philippe-Pierre Dornier

Michel Fender

LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Enjeux – principes – exemples

Deuxième édition 2007

00 Dornier/Fender.fm Page III Vendredi, 23. février 2007 5:31 17

© Groupe Eyrolles, 2007

ISBN : 978-2-7081-3384-6

405

© Groupe Eyrolles

11

Les modes de coopération dans la Supply Chain :

démarches, outils et organisations

« Il faut que le sculpteur connaisse la technique de son art

et sache tout ce qui s'en peut apprendre : cette technique

concerne surtout ce que son œuvre aura de commun avec

d'autres. »

Henri Bergson

1

(La Pensée et le mouvant)

Nous avons vu au travers des trois chapitres précédents que la logistique se construit

essentiellement autour de trois formes d’intégration, fonctionnelle, géographique et

sectorielle. Parmi ces trois formes, la plus innovante est vraisemblablement

l’intégration sectorielle. C’est elle qui remet en cause de manière la plus nette les

pratiques de gestion au sein d’une entreprise. L’objectif de ce chapitre est donc de

répondre aux questions suivantes relatives à la mise en œuvre de ces coopérations au

sein des Supply Chains :

•quels sont les modes de coopération logistique et quelles sont les caractéristiques

qui permettent de les distinguer ?

•pourquoi entre-t-on dans un mode de coopération logistique ? Et pourquoi ne le fait-

on pas plus vite ?

• quels sont les freins à l’établissement de modes de coopération logistique ?

•quels sont les modes de coopération logistiques qu’il semble performant de

développer et en fonction de quels critères ?

• quel est le rôle joué par les prestataires de service logistique ?

1. Philosophe français (1859-1941). Spiritualiste, hostile à l’intellectualisme formaliste, il développe la

théorie de l’intuition qui permet une synchronie avec la créativité de la vie et une approche articulée autour

de l’expérience immédiate.

11 Dornier/Fender.fm Page 405 Vendredi, 23. février 2007 5:58 17

406

LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

© Groupe Eyrolles

•quels sont les prérequis et les conséquences organisationnelles de la coopération

logistique ?

Pour répondre à ces questions, nous proposons dans un premier temps une présen-

tation des modes de coopération logistique au sein des chaînes d’approvisionnement

en identifiant également ce qui les détermine. Comme nous l’avons déjà montré dans

ce livre aux niveaux fonctionnel et géographique, le concept de coopération, par les

propriétés d’adaptation qu’il développe, permet de jouer un rôle de tampon face aux

incertitudes et à la complexité, dimensions caractéristiques des chaînes d’approvi-

sionnement et dimensions rendues d’autant plus sensibles par le double phénomène

de déstabilisation amont et aval auquel la logistique est soumise. Le cas des coopéra-

tions dans le cadre des produits de grande consommation, et en particulier dans le cas

des produits cosmétiques est présenté par la mise en œuvre d’approches coopératives

telles que le trade marketing et de projets tels que l’ECR. Nous concluons sur les

formes organisationnelles innovantes et les nouveaux métiers qu’implique le dévelop-

pement de coopérations logistiques entre producteurs et distributeurs.

1. L

ES

TROIS

MODES

GÉNÉRIQUES

DE

COOPÉRATION

DANS LES

S

UPPLY

C

HAINS

1.1. Les caractéristiques de la coopération logistique

L’observation des coopérations en général et des coopérations logistiques en parti-

culier, permet d’énoncer les caractéristiques majeures de la coopération logistique :

•la dimension relationnelle, qui signifie qu’il s’agit d’un processus continu sur une

période de temps étendue et sur une base répétitive, qui se confond avec un

apprentissage mutuel interactif en opposition au simple mode transactionnel ;

•la poursuite d’objectifs communs entre les membres du canal logistique dont les effets

seront bénéfiques et partagés, et qui aboutira à la création d’actifs spécifiques ;

• l’égalité des partenaires sous une forme de donnant-donnant ;

•le nécessaire changement de posture à partir d’une posture initiale, caractérisée —

entre autres faits marquants — par la forte dimension concurrentielle des relations,

la pauvreté des informations partagées, l’absence d’expériences passées permettant

de développer la confiance, considérée comme une donnée intrinsèque de la

relation de coopération ;

•l’optimisation globale est privilégiée plutôt que les optimisations locales. Global peut

vouloir dire que dans certains cas, il faudra dépasser la dimension purement logistique.

1.2. Principes pour bâtir une coopération logistique

L’initialisation et le développement d’une coopération logistique se bâtissent sur

quelques principes qui ont été identifiés au nombre de six :

11 Dornier/Fender.fm Page 406 Vendredi, 23. février 2007 5:58 17

407

Les modes de coopération dans la Supply Chain : démarches, outils et organisations

© Groupe Eyrolles

•En premier lieu, il faut reconnaître que la coordination de la chaîne d’approvision-

nement s’accroît dans le temps pour faire baisser les coûts et que la coopération

constitue la voie privilégiée de l’optimisation globale des chaînes d’approvisionnement

logistiques en termes de service et de coût, et qu’il faut coopérer pour être compétitif ;

•Ensuite, second principe, si la logistique apparaît comme un domaine privilégié de

coopération, il faut savoir dépasser ce seul domaine en prenant en compte d’autres

champs grâce aux premiers développements réalisés en matière de gestion des flux.

Pour nous, le logisticien doté d’une certaine neutralité par rapport aux enjeux sur les

prix et les conditions financières est le facilitateur et l’organisateur de la coopération.

Celle-ci, après avoir porté sur les opérations logistiques, peut s’étendre aux activités

commerciales et marketing. Les logisticiens, pour obtenir les objectifs de baisse des

coûts et de service (respect du cahier des charges commercial) issus d’une démarche

coopérative, pilotent un flux transversal physique et informationnel, qui conduit à

associer :

– les opérationnels,

– les commerçants (orientés enseignes de vente au détail) et les acheteurs,

– le marketing (orienté consommateur final) du producteur et du distributeur.

À ces différents niveaux, la coopération s’appuie sur le dénominateur commun du

pilotage logistique.

•Troisième principe, trois modes génériques de coopération producteurs-distributeurs

émergent dans les chaînes d’approvisionnement. Ils se différencient par leurs

objectifs respectifs, les champs d’application et les modes de coordination qu’ils

mettent en œuvre. Ils sont respectivement centrés sur des champs opérationnels,

commerciaux et marketing ;

•Quatrième principe, la réalité des coopérations producteurs-distributeurs se situe

comme un mix entre les trois modes génériques selon une pondération, fonction du

secteur où se situent le producteur et le distributeur donnés ;

•Cinquième principe, l’évolution dans le temps des coopérations producteurs-distribu-

teurs ne procède pas d’une dynamique circulaire ou linéaire permettant de passer d’un

mode générique à un autre. Le développement chronologique des coopérations répond

à une logique sectorielle et aux postures stratégiques des acteurs économiques ;

•Enfin, sixième et dernier principe, chaque mode générique de coopération nécessite des

prérequis organisationnels intra-firme au sens des métiers, des compétences et des

systèmes d’information. Cela signifie qu’il y a une corrélation entre le mode de coordi-

nation intra-firme et le mode de coordination de la chaîne d’approvisionnement.

1.3. Les trois modes génériques de coopération

1.3.1. Présentation des modes génériques de coopération

Le premier mode est qualifié de coopération logistico-opérationnelle. L’objectif de

cette relation est d’éliminer les coûts de dysfonctionnements en produisant le service

voulu (s’il est connu), c’est-à-dire en remplissant le cahier des charges commercial. La

coopération est donc limitée à la résolution de problèmes dont l’origine est essentiel-

11 Dornier/Fender.fm Page 407 Vendredi, 23. février 2007 5:58 17

408

LA LOGISTIQUE GLOBALE ET LE SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

© Groupe Eyrolles

lement logistique. Elle porte sur des activités opérationnelles de chacun des acteurs et

sur la mise en œuvre de solutions techniques orientées vers la recherche de gains de

productivité. Les acteurs impliqués appartiennent à la logistique opérationnelle du

producteur et du distributeur (entrepôts, transport).

Dans le second mode, la coopération logistico-commerciale, l’objectif est non

seulement de minimiser la somme des coûts opérationnels mais également d’intégrer

la composante commerciale. On cherche à améliorer la performance commerciale,

chiffre d’affaires et marges, en s’appuyant sur des organisations et des systèmes logis-

tiques adaptés et en reconnaissant la nécessité d’une approche différenciée par

famille logistique. Cette relation associe les logisticiens et les vendeurs chez le

producteur et les acheteurs chez le distributeur.

Enfin, troisième mode, la coopération logistico-marketing suppose l’existence de

véritables fonctions marketing chez le producteur (ce qui est fréquent) et chez le

distributeur (moins fréquent, mais en développement rapide). Il s’agit d’adapter le

produit par une conception partagée et une démarche conjointe en termes de

marketing pour accroître la fonction d’utilité du consommateur. Dans ce mode,

l’échange relationnel s’inscrit dans la durée, les investissements (création de valeur

distinctive) et les gains (financiers, commerciaux et coûts) sont partagés.

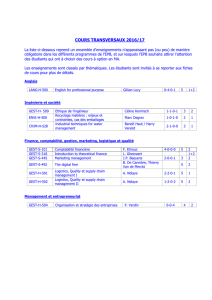

Le tableau 11.1 présente les caractéristiques principales de ces trois modes génériques

avant d’en préciser les variables de représentation :

Comme nous l’avons mentionné précédemment, dans la réalité, les modes de coopé-

ration sont hybrides et empruntent aux trois modes génériques selon des combi-

naisons qui varient en fonction des principaux facteurs suivants :

Mode 1 : coopération

logistico-opérationnelle

Mode 2 : coopération

logistico-commerciale

Mode 3 : coopération

logistico-marketing

– relation asymétrique basée sur

le pouvoir exercé

– modèle de standardisation et de

productivité

– coûts limités aux coûts de

transaction

– processus partagés pour

résoudre des problèmes

– champs de la coopération :

transport, entreposage, gestion

des commandes

– implantation de systèmes routi-

niers et standardisés (EDI) pour

accroître la productivité

– d’une approche orientée coût

vers un objectif de parts de

marché

– modèle de flexibilité passive

– minimisation du coût global de

la chaîne d’approvisionnement et

accroissement des ventes

– champs de la coopération :

gestion des assortiments,

réduction des ruptures de stock

en linéaire, gestion des embal-

lages

– mise en œuvre d’indicateurs de

mesure de performance dédiés

– modèle de flexibilité dynamique

et de réactivité

– création d’une valeur spécifique

– le client est au centre de la

coopération

– champs de la coopération :

mutualisation des ressources,

gestion intégrée des flux,

définition partagée des assorti-

ments, abandon des ventes à

perte, conception et introduction

de nouveaux produits dédiés à la

relation

T

ABLEAU

11.1.

Présentation comparative des trois modes génériques

de coopération producteurs-distributeurs

11 Dornier/Fender.fm Page 408 Vendredi, 23. février 2007 5:58 17

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

1

/

37

100%