emploi - Le Monde

Aide au développement :

faire plus et mieux

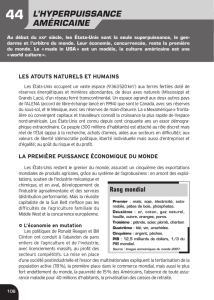

LE MANQUE DE COORDINATION ENTRE LES DONATEURS GÉNÈRE DES COÛTS INUTILES

UNE UTILISATION VARIÉE

LE DÉCLIN EST ENRAYÉ

L'aide publique au développement

(APD)

En milliards de dollars

(échelle de droite)

En % du revenu national brut des pays

donateurs (échelle de gauche)

Source : OCDE

Source : OCDE

Source : OCDE *prévisions

Nombre de missions dépêchées par les donateurs en 2004 Aide publique au développement

En milliards de dollars

dont :

APD brute en 2002

Aide alimentaire

au développement

Aide d'urgence

Remises de dette

APD transitant

par les ONG

61,4

APD brute versée sur le budget

des gouvernements

Transferts nets d'APD sur

le budget des gouvernements

32,5

17,4

1,3

4,4

Coopération technique

Remboursement de la dette

14,2

7,2

1,9

– 15,1

Cambodge

Vietnam

Nicaragua

Bolivie

Bangladesh

Kirghizstan

Tanzanie

Ethiopie

Maroc

Sénégal

Mozambique

Zambie

Niger

Fidji

400 400

289

250 230 230 200 200

150 140 120

90

270

30

0,35

0,30

120

100

80

60

40

20

0

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04* 05*

0,25

69

OFFRES D’EMPLOI

L

e sort des pays les plus

pauvres – grands per-

dants jusqu’à présent

de la mondialisation – a

fini par s’imposer au

sommet de l’agenda

international. Dans les réunions

du G7, le sujet figure désormais

aux côtés des exercices imposés

– croissance, parité des grandes

monnaies… – du club des pays les

plus riches du monde. Lors du der-

nier Forum économique de

Davos, antre du capitalisme mon-

dial, les « global leaders » se sont

aussi découvert de l’intérêt pour

ceux qui vivent avec moins de

2 dollars par jour. Et, il ne se passe

plus de mois, voire de semaines,

sans qu’une déclaration ou un évé-

nement officiel ne vienne rappe-

ler les engagements pris en 2000,

aux Nations unies par cent quatre-

vingt-neuf pays, en faveur des

Objectifs pour le développement

du millénaire, dont le premier

mais pas le moins ambitieux vise à

réduire la pauvreté de moitié d’ici

2015. Après une grande période

de désintéressement que les gou-

vernements des nations donatri-

ces avaient alors justifiée par une

certaine « fatigue de l’aide », le

volontarisme est du retour. Les

événements du 11 septembre

2001 ont contribué à accélérer cet-

te prise de conscience d’une néces-

saire solidarité planétaire. Le déve-

loppement et la prospérité étant

une des conditions d’une sécurité

devenue priorité numéro un des

pays menacés par le terrorisme,

au premier rang desquels les Etats-

Unis. Plus récemment, le raz de

marée qui a frappé l’Asie, fait plu-

sieurs centaines de milliers de

morts et contraint à migrer des

millions de personnes, a montré

que la générosité, non, cette fois

par intérêt, mais par compassion,

était aussi possible. Enfin, la pers-

pective de devoir se soumettre, en

septembre prochain aux Nations

unies, à un bilan d’étape sur la rou-

te tracée par l’Agenda du millénai-

re n’est pas non plus étrangère à

ce regain d’initiatives.

A dix ans de la date butoir, la

communauté internationale est

loin d’être dans les temps pour

réussir son pari. Si le déclin de

l’aide publique au développement

(APD) est enrayé depuis deux ans,

le chemin sera encore long avant

d’obtenir le doublement des verse-

ments jugé nécessaire pour attein-

dre les Objectifs du millénaire.

L’APD a atteint 69 milliards de dol-

lars en 2003, selon les chiffres

publiés en janvier par l’Organisa-

tion pour la coopération et le

développement économiques

(OCDE), soit quelque 16 milliards

de plus qu’en 2001, point bas de la

générosité internationale. Il en

faudrait au minimum 50 de plus

chaque année selon les évalua-

tions du rapport remis par l’écono-

miste Jeffrey Sachs au secrétaire

général des Nations unies, Kofi

Annan.

D’autres sources de finance-

ment, viendront peut-être d’ici là

abonder la manne budgétaire, sur

laquelle repose seul aujourd’hui

l’effort de solidarité internationa-

le. Là encore les esprits ont évo-

lué. Après une longue période de

rejet des propositions venant de

la société civile, l’idée de taxation

internationale fait son chemin.

Portée par la France, l’Allemagne,

le Brésil, l’Espagne, ou encore le

Chili. Les travaux pratiques ne

sont toutefois pas pour demain.

La proposition franco-allemande

de taxer le kérosène ou les billets

d’avions vient d’être retoquée

ouvertement par les Britanniques.

Qui, de leur côté, défendent la

création d’un nouveau mécanis-

me financier – la facilité de finan-

cement international – devant per-

mettre, par le biais d’emprunts

sur les marchés financiers, de

lever des capitaux à hauteur des

besoins. La Commission chargée

par le Conseil européen de dia-

gnostiquer la faisabilité de toutes

ces propositions remettra ses

conclusions dans quelques semai-

nes. De retour de Londres, le com-

missaire européen au développe-

ment, Louis Michel, ne cachait

pas, jeudi 24 février, « avoir été

impressionné par la démonstration

du chancelier de l’Echiquier, Gor-

don Brown ».

Mais donner plus n’est pas tout.

Encore faut-il faire la démonstra-

tion que cet argent sera bien utili-

sé et qu’il ne se perdra pas, com-

me trop souvent par le passé,

dans des projets mal ficelés ou

dans les poches de dirigeants cor-

rompus. Avec le temps, le procès

dressé contre l’inefficacité de

l’aide a conduit à un partage plus

équitable des responsabilités

entre les pays donateurs et leurs

bénéficiaires. « Trop souvent si

l’aide extérieure qui arrive dans les

pays en développement relève de

bonnes intentions, elle ne fait pas

assez cas de ce que les pays souhai-

tent vraiment et n’accorde pas suffi-

samment de place à la coordina-

tion entre les donneurs, reconnais-

sent le secrétaire de l’OCDE,

Donald J. Johnson et le président

du Comité d’aide au développe-

ment (CAD), Richard Manning. Et

la pilule est parfois amère aussi

bien pour les bénéficiaires de l’aide

que pour les contribuables qui la

financent. » Réuni sous le parrai-

nage de la Banque mondiale, de

l’OCDE, des banques régionales

de développement ainsi que du

gouvernement français, le Forum

ministériel qui se tient à Bercy les

1er et 2 mars, devrait faire le bilan

des progrès réalisés pour « rendre

l’aide plus efficace » depuis l’adop-

tion en 2003 de la déclaration de

Rome en faveur notamment

d’une meilleure harmonisation

des politiques d’aide entre les

bailleurs. Car « il y a tout lieu de

penser que les différentes appro-

ches, menées à l’initiative des dona-

teurs, ne sont pas étrangères aux

médiocres performances de

l’aide », poursuivent MM. John-

son et Manning.

Autant dire cependant que, sur

ce front, les progrès sont pour

l’instant assez minces et se limi-

tent à quelques « success stories »

que, tel le Mozambique, les

bailleurs se plaisent à mettre en

avant. A Paris, les grands argen-

tiers de la solidarité internationa-

le devraient néanmoins accepter

de s’imposer une obligation de

résultat en adoptant une série d’in-

dicateurs qui à l’avenir permet-

tront d’évaluer les efforts faits par

chacun. Le CAD aura la charge,

chaque année, de distribuer les

bons points ou au contraire les

avertissements. Et, dans un milieu

habitué depuis des décennies à

cultiver jalousement ses prés car-

rés, cela ressemble déjà à une peti-

te révolution culturelle.

Laurence Caramel

FOCUS

bDepuis la loi de cohésion sociale, l’ANPE

a perdu le monopole de reclassement

des chômeurs. Le marché attire le secteur

privé dont les géants de l’intérim p. VII

bPrix du livre ressources humaines 2005 :

cinq ouvrages restent en lice avant la remise

du trophée le 8 mars p. VIII

paris accueille, les 1er et 2 mars,

un forum ministériel

sur l’efficacité

des politiques menées

À LIRE DANS LE DOSSIER

En dépit d’une

croissance en hausse,

l’Afghanistan reste

l’économie la plus mal

lotie de sa région.

Les progrès enregistrés

bénéficient

peu à la société p. IV

La remontée des taux

d’intérêt à long terme

réveille la crainte

d’un krach obligataire.

La faiblesse

des rendements inquiète

Alan Greenspan,

le patron de la Fed p. V

bDirigeants bFinance, administration,

juridique, RH bBanque, assurance

bConseil, audit bMarketing, commer-

cial, communication bSanté bIndus-

tries et technologies bCarrières interna-

tionalesbMultipostesbCollectivités ter-

ritoriales p. IX à XII

Consultez notre site : www.talents.fr

UNE RADIOGRAPHIE COMPLÈTE

DE L’ÉCONOMIE MONDIALE :

173 pays passés au crible

par les journalistes du Monde,

une analyse de

l’économie française,

la revue des entreprises

et des marchés,

un dossier complet

sur l’Europe à 25.

LE BILAN DU MONDE EST EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

> L’efficacité de l’aide :

un débat aussi vieux que l’aide

elle-même p. II

> La France… peut mieux faire p. II

> Au Mozambique, les bailleurs

étrangers travaillent ensemble p. II

> Jean-Michel Severino, AFD :

« Il faut éviter aux Etats

de sombrer dans le piège

de la dépendance » p. III

> Les Etats-Unis prônent un soutien

ciblé et contractuel p. III

BOUSSOLE

Comparaison du produit intérieur

brut par habitant en 2002,

en dollars

UNE PAUVRETÉ TRÉS ÉLEVÉE

Source : PNUD

Iran

Turkménistan

Pakistan

Ouzbékistan

Tadjikistan

Afghanista

n

6 690

4 300

1 940

1 670

980

822

EMPLOI

« Il y a tout lieu de penser que les différentes

approches, menées à l’initiative des donateurs,

ne sont pas étrangères aux médiocres

performances »

donald j. johnson, ocde, et richard manning, cad

ECONOMIE

MARDI 1er MARS 2005

La France… peut mieux faire

sa réputation est d’être plutôt sévère et criti-

que. Chaque année, le Comité d’aide au développe-

ment (CAD) de l’Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE) passe au pei-

gne fin la politique d’aide publique de ses 22 Etats

membres, plus la Commission européenne, en

faveur des pays pauvres de la planète. Le mécanis-

me est bien huilé. L’aide d’un Etat est soumise aux

experts de deux autres Etats. En 2004, l’aide publi-

que au développement (APD) de la France passait

sous les fourches caudines des examinateurs cana-

diens et néerlandais.

De ce passage en revue méthodique et rigou-

reux, il résulte que les efforts de la France pour

augmenter le volume de son aide pour atteindre

0,5 % de son produit national brut en 2007 et ten-

dre vers 0,7 % (le pourcentage recherché par la

communauté internationale) en 2012 sont jugés

satisfaisants. Mais « compte tenu des contraintes

budgétaires actuelles, la tâche ne sera pas aisée »,

constatent les deux examinateurs. Surtout que

l’accroissement de l’APD française repose pour

beaucoup sur des mesures d’allégement de la det-

te en faveur des petits pays les plus endettés. Or le

CAD note également que « le pic des opérations

d’annulation sera atteint dans un proche avenir ».

Dans ces conditions, la France devra faire preuve

d’imagination et redoubler d’efforts si elle veut

atteindre les objectifs qu’elle s’est assignés.

complexité administrative

Mais c’est pour l’essentiel sur la méthode et l’or-

ganisation de l’APD que les examinateurs interna-

tionaux concentrent leurs critiques. Sont tour à

tour pointés la complexité de l’organisation admi-

nistrative française, la multiplicité des acteurs et

les problèmes de coordination du dispositif en

vigueur. De fait, l’APD fait l’objet d’une vive concur-

rence entre le ministère de l’économie et celui des

affaires étrangères. Suite notamment aux recom-

mandations du CAD, un nouveau partage des rôles

a été esquissé avec le transfert progressif à l’Agen-

ce française du développement (AFD) – qui

dépend de Bercy – de la conduite des opérations,

tandis que le Quai d’Orsay garde la haute main sur

la stratégie globale.

L’aide française souffre aussi d’un manque de

lisibilité. Ce sont à la fois la question de « la cohé-

rence des politiques » et l’identification d’« objectifs

concrets à poursuivre » qui sont posés. En guise de

réponse, « une programmation par pays, moderni-

sée et plus sélective » doit être mise en place, assu-

rent les autorités françaises. La France promet aus-

si adapter prochainement ses méthodes de coopé-

ration en fonction de la capacité des Etats à gérer

l’aide internationale, ce qui devrait la rendre plus

efficace.

Le dernier point porte sur l’opacité financière du

dispositif. L’application de la Loi organique relative

aux lois de finances (LOLF) à l’APD devrait permet-

tre d’« introduire un processus budgétaire transpa-

rent et pluriannuel et une gestion axée sur les résul-

tats » conformes aux recommandations du CAD.

Reste qu’à l’heure actuelle, il n’y a que la moitié de

l’aide française qui apparaît dans le budget de

l’Etat car les allégements de dettes et un certain

nombre d’agrégats statistiques n’y figurent pas.

Alain Beuve-Méry

BEIRA (Mozambique),

de notre envoyée spéciale

D

ans le jargon des

agences de coopéra-

tion, la province de

Sofala, située à

1 000 kilomètres de

la capitale mozam-

bicaine Maputo, est la « province

italienne ». L’Italie a, en effet,

concentré une partie de son aide

au Mozambique dans cette région

centrale du pays. La coopération

autrichienne s’est engagée, ensui-

te, dans le sud de la zone. De la

même façon, les autres agences de

coopération se sont réparti les pro-

vinces du pays.

Particulièrement choyé par les

bailleurs de fonds depuis son pro-

cessus de paix réussi en 1992, le

Mozambique accueille une trentai-

ne d’agences internationales. Le

pays bénéficie en moyenne de

700 millions de dollars d’aide par

an, soit la moitié de son budget

national. Conséquence de cette

présence massive : les bailleurs de

fonds tentent progressivement de

rationaliser leur aide. A la réparti-

tion géographique par donateur

s’est ajoutée la création de fonds

communs par secteur de dévelop-

pement, et depuis quelques

années l’appui financier direct au

budget de l’Etat. D’inspiration nor-

dique, cette politique de verse-

ments directs dans les caisses du

gouvernement pour financer les

secteurs-clés de la lutte contre la

pauvreté (santé, eau, routes, édu-

cation, agriculture) est aujourd’hui

suivie par quinze bailleurs qui tra-

vaillent de concert, parmi lesquels

l’Union européenne et la Banque

mondiale. L’objectif est de permet-

tre au pays de « s’approprier »

l’aide en renforçant ses mécanis-

mes de gestion dans chacun des

ministères concernés. En hausse

constante, ce soutien budgétaire a

représenté 25 % de l’aide totale

accordée au pays en 2004, soit dix

fois plus qu’il y a quatre ans.

A la direction provinciale de la

santé de Sofala, on se félicite de

l’augmentation de cet appui

direct. « Cela réduit les procédures.

Avec les projets de coopération,

nous devons parfois gérer plusieurs

comptes bancaires, beaucoup de

paperasse, c’est très lourd », souli-

gne João Baptista, directeur pro-

vincial. « L’aide directe nous per-

met surtout d’avoir une plus grande

autonomie de décision sur les sec-

teurs sanitaires que nous voulons

développer », ajoute-t-il.

résultats

Au sud de la province, dans le dis-

trict agricole de Buzi, où vivent

140 000 habitants, l’évolution des

conditions de vie est sensible. S’il

reste difficile de distinguer l’impact

respectif de l’aide budgétaire et des

différents projets de terrain mis en

œuvre depuis dix ans, les résultats

sont là. « Le réseau scolaire s’est

amélioré, nous avons désormais une

quarantaine d’écoles primaires. L’hô-

pital a été rénové, il y a un bloc opé-

ratoire et un centre de dépistage du

sida. Nous avons l’électricité en conti-

nu », explique José Chifinha, insti-

tuteur dans le district. La piste qui

rejoint la bourgade est aujourd’hui

entretenue régulièrement, facili-

tant les contacts entre les agricul-

teurs, producteurs de mil, et les

centres de commercialisation. La

reprise économique liée à la fin de

la guerre civile a aussi joué un rôle :

« La tôle remplace le chaume pour

couvrir les maisons, les gens ont une

bicyclette, sans parler du téléphone

portable qui fait son apparition. »

Si beaucoup reconnaissent la

valeur pédagogique de l’aide bud-

gétaire, la montée de la corrup-

tion ouvre néanmoins une brèche

dans le système. Certes, un large

éventail d’audits et des impératifs

de bonne gouvernance sont négo-

ciés à Maputo, mais il reste diffici-

le de contrôler tous les échelons

administratifs. Jouissant d’une

réputation de pays « éthique »

dans les années 1990, ce qui a

favorisé la venue des donateurs,

le Mozambique n’a cessé de grim-

per sur l’échelle d’évaluation de

la corruption de l’ONG internatio-

nale Transparency International.

Face à cette situation, l’ONG

nationale Groupe mozambicain

de la dette (GMD) souhaite ren-

forcer le contrôle, par la société

civile, de la gestion des fonds

alloués par les donateurs. En

trois ans, la délégation du GMD

de Sofala a formé une cinquantai-

ne d’acteurs de la société civile.

Désormais capables de lire un

budget national et d’interpréter

le vaste programme de réduction

de la pauvreté lancé par le gou-

vernement en 2002, ils parcou-

rent la province. « Si l’administra-

tion construit trois écoles dans un

district, alors que le budget

annuel en planifiait six, nous infor-

mons la population pour qu’elle

puisse faire pression et obtenir ce

qui lui est dû », explique Eugenio

Fernandes, coordinateur de la

délégation.

Du côté des bailleurs de fonds,

la démarche est également pro-

gressive. Dans le cas de la

construction des routes qui néces-

site de gros investissements, on se

garde bien encore de verser tous

les fonds directement au budget

national. Pour un responsable de

la coopération autrichienne, il est,

de toute façon, nécessaire de main-

tenir les projets de terrain « pour

être sûrs que l’aide arrive aux popu-

lations les plus vulnérables ».

Fermée depuis la guerre, l’usine

de sucre du district de Buzi doit

être prochainement relancée par

des investisseurs sud-africains,

« car cela ne suffit pas d’améliorer

la vie des populations, il faut mainte-

nant que les jeunes travaillent »,

relève Manuel Salomão, président

d’une association locale. Mais tous

les districts n’ont pas la chance de

Buzi, et l’investissement privé,

deuxième phase indispensable du

développement, fait largement

défaut dans la province. « Il est

encourageant de voir tous ces

enfants aller à l’école, même dans

les endroits les plus reculés, mais

que vont-ils faire ensuite ? », s’inter-

roge un observateur.

Jordane Bertrand

la faiblesse des

investissements

et la corruption

restent

des freins

au développement

U

n répit de quatre

mois par an : c’est

ce que vient d’obte-

nir la Tanzanie de

ses donateurs étran-

gers pour interrom-

pre le ballet permanent des mis-

sions venant s’enquérir de l’état

d’avancement des projets de coopé-

ration, en négocier de nouveaux ou

passer au crible les performances

économiques du gouvernement. La

mesure peut paraître anecdotique,

mais, dans un pays pauvre doté

d’une administration peau de cha-

grin, les fonctionnaires locaux

avaient fini par passer autant de

temps à satisfaire les demandes des

experts internationaux qu’à répon-

dre à celles de leurs propres minis-

tres. La Tanzanie a reçu 230 mis-

sions étrangères en 2004. Elle ne fait

pas partie des pays les plus « visi-

tés » : le Vietnam ou le Cambodge

ont vu défiler les missions au ryth-

me de 400 l’an dernier, selon une

enquête du comité d’aide au déve-

loppement (CAD) de l’Organisation

de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE). Car

derrière les bonnes intentions, les

attitudes cocardières restent la

règle. Chaque pays veut pouvoir

accrocher son drapeau sur le projet

qu’il finance et, qui plus est, exige

souvent de son bénéficiaire qu’il ren-

de des comptes dans la « langue »

de son donateur. Résultat : un fonc-

tionnaire mauritanien par exemple,

devra lancer ses appels d’offres

pour la construction d’une école

selon les méthodes finlandaises si

son bailleur vient d’Helsinki, rappor-

ter selon les méthodes comptables

allemandes s’il vient de Francfort….

Environ 60 000 projets de déve-

loppement sont actuellement en

cours d’exécution sur l’ensemble de

la planète, selon la Banque mondia-

le. 85 % d’entre eux représentent un

investissement de moins de 1 mil-

lion de dollars, mais le nombre de

rapports à produire, de procédures

administratives à respecter est, dans

la plupart des cas, aussi important

que pour des investissements de

grande ampleur. Gaspillage d’ar-

gent, de temps – il faut en moyenne

cinq ans pour faire aboutir le moin-

dre projet entre la phase d’évalua-

tion et sa réalisation – pour des

résultats trop souvent décevants.

Le débat sur l’efficacité de l’aide

publique au développement (APD)

est presque aussi ancien que l’arri-

vée des premiers financements

dans ce que l’on appelait alors le

tiers-monde. Au cours des années

1990, dans le contexte de l’après-

guerre froide, l’échec des politiques

de coopération, l’ampleur de la cor-

ruption avaient jeté un discrédit

sans précédent sur l’aide. Au point,

en 1998, de faire s’interroger la Ban-

que mondiale, dans un document

resté célèbre, sur « Ce qui marche,

ce qui ne marche pas, et pour-

quoi ? » Ce travail dirigé par Joseph

Stiglitz, alors économiste en chef de

l’institution, s’était surtout focalisé

sur les raisons expliquant qu’une

politique de développement abou-

tisse, dans un cas, au succès ou, à

l’inverse, débouche, dans un autre,

sur un parfait échec. La notion de

« bonne gouvernance » avait été

mise en avant pour inciter les dona-

teurs à cibler leur aide sur les pays

jugés capables de mettre en œuvre

les politiques préconisées.

stratégies nationales

En demandant aux bailleurs de ne

plus jouer en ordre dispersé, la res-

ponsabilité a aujourd’hui changé de

camp. Mais ce n’est pas la seule

« révolution » demandée par le

CAD, qui depuis plusieurs années

orchestre ce débat. Dans la déclara-

tion de Rome adoptée en 2003, les

bailleurs ont accepté – sur le princi-

pe – de s’effacer devant les pays en

développement déclarés responsa-

bles des politiques qu’ils souhaitent

mener. Pour une raison simple,

constatée au fil des ans, par tous les

experts : les recettes imposées de

l’extérieur ont rarement été appli-

quées, même avec des millions de

dollars à la clé. « L’enjeu est énorme,

explique Simon Mizrahi, de l’OCDE,

il s’agit d’organiser un transfert de

souveraineté des bailleurs vers les réci-

piendaires dans un système marqué

par des rapports de force très iné-

gaux. » Les organisations non gou-

vernementales (ONG) se montrent

très sceptiques sur la possibilité

pour les pays pauvres d’élaborer

librement des stratégies nationales.

« Les premières expériences menées

dans le cadre des programmes straté-

giques de lutte contre la pauvreté, ont

montré, de l’aveu même du Fonds

monétaire international, que cette

idée d’“appropriation” demeurait

une fiction », affirme Régis Mabilais

de Coordination Sud.

Pour l’heure, ce vaste chantier se

concentre sur quatorze pays pilotes

dans lesquels les bailleurs s’effor-

cent de montrer qu’ils peuvent être

à leur tour des bons élèves. Au Ban-

gladesh, les vingt-sept projets en

faveur de l’éducation primaire,

financés jusqu’alors par treize dona-

teurs différents, ont ainsi été regrou-

pés dans un fonds unique sous la

responsabilité de la Banque asiati-

que de développement. Au Malawi,

les donateurs ont accepté de faire

pot commun pour soutenir la lutte

contre le sida. Et ils ont adopté les

mêmes normes d’évaluation et de

contrôle des projets. « Les choses

bougent, assure Patrice Tranchant, à

l’Agence française de développe-

ment, l’harmonisation de l’aide n’est

plus seulement un débat théorique.

Elle prend progressivement forme sur

le terrain. » Soit. Mais les expérien-

ces mises en avant comme autant

de « success stories » par les

bailleurs ne représentent encore

qu’une goutte d’eau dans un uni-

vers où toutes les réticences sont

loin d’avoir été levées.

Laurence Caramel

1

Quels sont

les Objectifs

du millénaire ?

Les Objectifs du millénaire pour le

développement adoptés et signés

par 189 pays en septembre 2000

sous l’égide des Nations unies com-

porte huit points à atteindre d’ici à

2015

Objectif 1. Réduire de moitié la

proportion de la population dont

le revenu est inférieur à 1 dollar

par jour ainsi que celle souffrant

de la faim.

Objectif 2. Assurer à tous les

enfants un cycle complet d’études

primaires.

Objectif 3. Eliminer les disparités

entre les sexes dans les enseigne-

ments primaire et secondaire

d’ici à la fin de 2005 et, si possi-

ble, à tous les niveaux de l’ensei-

gnement d’ici à 2015.

Objectif 4. Réduire des deux tiers

le taux de mortalité des enfants

de moins de cinq ans.

Objectif 5. Réduire des trois quarts

le taux de mortalité maternelle.

Objectif 6. Avoir stoppé la propaga-

tion du sida et commencé à inver-

ser la tendance actuelle. Avoir maî-

trisé le paludisme et d’autres gran-

des maladies.

Objectif 7. Assurer un environne-

ment durable en intégrant notam-

ment des principes de développe-

ment durable dans les politiques

nationales. Réduire de moitié la

population n’ayant pas accès à un

approvisionnement en eau pota-

ble salubre et à des services d’assai-

nissement de base.

Objectif 8. Mettre en place un par-

tenariat mondial pour le dévelop-

pement. Cet objectif implique

notamment de poursuivre la libé-

ralisation du système commercial

et financier sur la base de règles

non discriminatoires, un traite-

ment spécifique en faveur des

pays les moins avancés, un traite-

ment global de la dette des pays

en développement et une augmen-

tation de l’aide publique au déve-

loppement (APD).

2

Quel est le rôle

du Comité d’aide

au développement ?

Le Comité d’aide au développe-

ment (CAD) de l’Organisation de

coopération et de développement

économiques (OCDE) regroupe les

principaux donateurs de l’APD.

Créé en 1961, il examine et évalue

depuis plus de quarante ans les

efforts de ses membres en matière

d’aide. Ses recommandations ne

sont pas obligatoires, mais elles

constituent, pour les pays mem-

bres, soumis à la pression de leurs

pairs, une forte incitation au chan-

gement. Le CAD joue un rôle de

premier plan dans les efforts

déployés en vue d’harmoniser la

politique des donateurs. Ces posi-

tions sont adoptées sous formes

de « lignes directrices » Chaque

année, le CAD publie par ailleurs

un rapport intitulé « Coopération

pour le développement » qui four-

nit notamment les statistiques de

l’aide et passe en revue la politi-

que des donateurs.

3

Quels sont les pays

les plus dépendants

de l’APD ?

Dans les pays les plus pauvres,

l’aide publique au développement

(APD) représente en moyenne 12 %

du produit intérieur brut (PIB). Le

Nicaragua et la Tanzanie sont

dans ce cas. Mais, le niveau de

dépendance peut être beaucoup

plus fort. Rapportés au PIB, les

financements d’APD atteignent

24 % au Burundi, 30 % en Erythrée,

en Guinée-Bissau ou en Maurita-

nie, 47 % en Sierra Leone, 58 % au

Timor-Oriental et 60 % au Mozam-

bique. L’Afrique subsaharienne

demeure, selon l’OCDE, la seule

région où l’aide assure encore une

part majeure du revenu des bénéfi-

ciaires. Cette contribution a cepen-

dant diminué au cours de la derniè-

re décennie.

4

La France accroît-elle

le montant

de son aide ?

La France s’est engagée à porter

son volume d’aide à 0,5 % du PIB

d’ici à 2007 et à 0,7 % en 2012.

Selon l’OCDE, l’APD française s’est

élevée à 6,42 milliards d’euros en

2003 contre 5,82 milliards en 2002,

la classant au troisième rang des

pays donateurs. 70 % de cet

argent est octroyé à l’Afrique sub-

saharienne. L’APD française prend

aussi en compte les financements

accordés aux territoires d’outre-

mer. Ils représentaient 12 % envi-

ron de l’APD totale en 2003. Les

trois premiers récipiendaires hors

TOM étaient en 2003, la Républi-

que démocratique du Congo, la

Côte d’Ivoire et le Cameroun.

Selon la loi de finances 2005, l’APD

(hors TOM) s’élèvera à 7,3 milliards

d’euros. 30 % de ce montant est

constitué d’annulations de dette

accordées dans le cadre de l’Initiati-

ve pour les pays pauvres très

endettés (PPTE). Pour accroître

l’aide, la France prône l’instaura-

tion de taxes au niveau mondial.

Parmi les pistes possibles figure

une taxation des billets d’avion ou

du kérosène en faveur de laquelle

Paris milite avec l’appui du gouver-

nement allemand auprès de ses

partenaires du G7, le groupe des

sept pays les plus riches.

harmoniser

les politiques,

répondre

davantage aux

besoins : la balle

est dans le camp

des donateurs

Au Mozambique, les bailleurs étrangers travaillent ensemble

QUESTIONS-RÉPONSES

Objectifs

POUR EN SAVOIR PLUS

DOSSIER

L’efficacité de l’aide : un débat

aussi vieux que l’aide elle-même

> Coopération pour

le développement, rapport 2004

(éd. de l’OCDE, 262 p., disponible sur

le site : www.oecd.org)

> Harmoniser l’aide pour renforcer

son efficacité (éd. de l’OCDE, 2003,

140 p., disponible

sur le site : www.oecd.org)

> « Efficacité et allocation

de l’aide », Revue des débats

de Jacky Amprou et Lisa Chauvet

(novembre 2004, éd. de l’Agence

française de développement,

disponible sur le site : www.afd.fr)

> L’Afrique et les Objectifs du

millénaire pour le développement,

d’Ahmed Rhazaoui, Luc-Joël

Grégoire et Soraya Mellali

(éd. Economica, 2004, 635 p., 25 ¤).

> « The Reality of Aid 2004 »,

l’aide publique au développement

passée en revue par plus

de 40 ONG, consultable sur le site

www.realityofaid.org

II/LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005

Prôner l’harmonisation des

politiques d’aide publique au

développement (APD) suppose

que les bailleurs aient les mêmes

objectifs. Dans quelle mesure est-

ce le cas ?

Il est clair qu’il existe une grande

diversité de préoccupations dans

l’aide publique au développement,

qui vont de l’intérêt commercial

des Etats à leur influence politique.

Mais, depuis 2000, l’adoption de

l’Agenda du millénaire a introduit

quelque chose de très nouveau

dans la communauté internationa-

le. Ce consensus entre les pays en

développement et les donateurs

sur huit catégories d’objectifs tou-

chant aussi bien les aspects de reve-

nus – réduction de la pauvreté –,

d’accès aux services sociaux ou

encore de transformations sociéta-

les – la place des femmes – a permis

de mettre en ligne les bailleurs de

fonds sur des buts convergents.

Cela ne signifie pas que la totalité

de l’APD sera orientée vers la réali-

sation de ces objectifs ni que tous

les bailleurs vont s’aligner sur des

pratiques communes, mais il paraît

difficile de penser qu’à partir du

moment où ils ont souscrit à ces

objectifs un nombre croissant d’en-

tre eux n’y consacre pas un mon-

tant croissant de financements.

Pour atteindre les Objectifs du

millénaire pour le développe-

ment (ODM) à l’horizon 2015, un

doublement de l’aide est jugé

nécessaire. Ce scénario, s’il se réa-

lisait, ne modifierait-il pas radica-

lement la relation entre ldona-

teurs et pays dépendant de cette

manne financière extérieure ?

Il faut avoir conscience que ces

objectifs vont bouleverser notre

conception de l’aide. Jusqu’à pré-

sent, nous attachions beaucoup

d’importance aux équilibres macro-

économiques et financiers des pays

récipiendaires, à leur capacité à

assumer la charge de leurs dépen-

ses courantes. L’aide à chaque pays

était fixée bien entendu en fonc-

tion des ressources disponibles

mais aussi de la perception des

capacités d’absorption du pays.

Elle devait, en priorité, financer des

investissements et non des charges

récurrentes. Ce cadre, qui a connu

une érosion progressive avec la logi-

que de l’ajustement structurel

notamment, imposait d’une certai-

ne façon des limites excluant de se

fixer des objectifs qui ne soient pas

cohérents avec les possibilités des

pays. Avec les ODM, la logique, en

quelque sorte, se renverse. D’ici à

2015, il faut que les pays aient

atteint des objectifs minimaux en

matière de revenu par habitant, de

santé, d’eau potable, d’éducation

primaire.

La communauté internationale

crée un standard correspondant à

notre vision de ce dont l’homme a

besoin, au minimum, pour vivre de

manière digne. Ce minimum étant

aussi la condition d’un bon équili-

bre socio-politique de la planète.

Or faire ce choix sans se préoccuper

des capacités des pays à l’atteindre

de façon autonome signifie que

l’aide étrangère va devoir prendre

une place importante dans le finan-

cement des budgets sociaux d’un

certain nombre de pays, et ce de

façon durable. Dans le cas standard

d’un pays d’Afrique subsaharienne

où la fiscalité intérieure représente

environ 10 % du produit intérieur

brut (PIB), l’aide pourrait être por-

tée à 30 % du PIB environ pour

financer les besoins liés aux ODM.

Retarder la date butoir de dix ou

vingt ans pour les pays dont on sait

d’ores et déjà qu’ils ne seront pas

au rendez-vous de 2015 ne change-

ra pas grand-chose à l’ampleur de

l’effort que cela représentera pour

eux.

Mais le pari fait sur les ODM

n’est-il pas que, chemin faisant,

cette amélioration des standards

sociaux, des infrastructures, génè-

re plus de croissance et in fine du

développement ?

Le débat est là : une injection

massive d’aide selon ces modalités

assurera-t-elle de meilleures perfor-

mances de croissance et davantage

de moyens aux Etats pour leur per-

mettre de ne pas sombrer dans le

piège de la dépendance ? Les opti-

mistes assurent que ce scénario est

possible et qu’un certain nombre

de pays qui mènent d’ores et déjà

de bonnes politiques – ceux sur les-

quels il faudra d’ailleurs concentrer

l’aide – y parviendront. Il y aura ain-

si un nombre suffisant de success

stories pour que cette espèce de

plan Marshall génère au bout du

compte un rebond du développe-

ment. Les pessimistes, à l’inverse,

affirment que cela ne se produira

pas. L’amélioration des standards

sociaux n’entraînera pas la croissan-

ce, et, pire, l’abondance de l’aide ris-

que, selon des effets pervers bien

connus, de nuire à l’activité du sec-

teur privé et de plonger les pays

dans une dépendance sans fin.

Quel est le scénario le plus pro-

bable ?

Sans doute celui qui se situe à

mi-chemin. L’exemple du Mozam-

bique montre que croissance rapi-

de et aide élevée sont possibles.

Mais sans céder au scénario noir,

on peut aussi supposer qu’un cer-

tain nombre de pays, compte tenu

de leurs handicaps, n’entreront pas

à moyen terme dans des logiques

de rattrapage économique. Si ce

scénario est juste, alors la volonté

de réaliser les ODM dans un calen-

drier aussi serré reviendra à mettre

en place un « filet de sécurité socia-

le planétaire » à travers lequel la

communauté internationale finan-

cerait de manière récurrente les

budgets sociaux des pays les plus

pauvres. Il est permis de penser que

la nécessité d’assurer l’accompagne-

ment social de la globalisation et de

gérer les inégalités à un niveau pla-

nétaire implique de s’engager sur

ce chemin. Nous instaurerions

donc, en partie, un système de

répartition et de redistribution à

l’échelle du globe à travers l’instru-

ment de l’aide au développement.

Pourquoi pas ? Nous faisons déjà

de la redistribution à l’intérieur

d’un même pays ou à l’intérieur de

l’Union européenne par exemple,

entre les régions riches et les

régions pauvres. Mais il faut en

avoir conscience et le dire. Car à

partir du moment où la communau-

té internationale sera devenue le

payeur effectif des enseignants, des

médecins, des infirmiers… dans un

certain nombre de pays pauvres, il

sera très difficile de revenir en arriè-

re.

Il faut néanmoins faire attention

à ne pas vouloir brusquer l’évolu-

tion de certains pays, à vouloir faire

trop vite, au risque de les découra-

ger. En Afrique sahélienne, plu-

sieurs pays qui ne connaissent pas

de crise politique ni de conflits réali-

sent des performances tout à fait

honorables compte tenu du milieu

difficile avec lequel ils doivent com-

poser. Avec des taux de croissance

de l’ordre de 5 % depuis plusieurs

années, le niveau de vie s’améliore,

un secteur privé émerge. Il faut les

aider à poursuivre dans cette voie

et se méfier de notre impatience.

Cette hypothèse a pourtant été

jusqu’à présent peu évoquée,

pourquoi ?

D’abord, parce que nous devons

rester prudents. Si les donateurs ne

respectent pas leurs engagements,

le débat sur l’augmentation de

l’aide et ses conséquences devien-

dra très vite irréaliste. Ensuite, par-

ce que la plupart des profession-

nels de l’aide au développement

ont des scrupules à parler des chan-

gements et des problèmes qui pour-

raient se poser à l’avenir. Ils redou-

tent que la complexité des ques-

tions en jeu, leur charge politique,

nuisent à l’effort d’augmentation

de l’aide qui doit être fait. Tout en

étant un fervent partisan de l’ac-

croissement des financements en

faveur des pays du Sud, je crois

cependant qu’il serait malhonnête

de ne pas exposer à nos opinions

publiques, aux contribuables qui

sont sollicités, tous les scénarios

possibles.

Propos recueillis par

Laurence Caramel

G

eorge W. Bush a déci-

dé d’être présent sur

le terrain de l’aide

aux pays pauvres. Il

veut faire plus et

d’une autre manière.

La nouvelle politique américaine en

matière d’aide au développement a

un objectif clair : lutter contre la pau-

vreté en favorisant la croissance éco-

nomique. Pour que cette aide soit

efficace, le président américain a

voulu qu’elle soit distribuée avec dis-

cernement. Les financements, le

plus souvent des dons, doivent

« récompenser les nations qui met-

tent fin à la corruption, respectent les

droits de l’homme et adhèrent à la

règle de droit (…), investissent pour

améliorer le système sanitaire, l’ensei-

gnement (…) et ont des marchés plus

ouverts ainsi que des politiques budgé-

taires solides », avait expliqué

M. Bush devant la Conférence des

Nations unies sur le financement du

développement à Monterrey, en

2002.

Créé un an plus tard et présenté

comme le programme d’aide exté-

rieure le plus ambitieux depuis le

plan Marshall, le Millenium Challen-

ge Account (MCA) ou Fonds pour

les défis du millénaire est l’instru-

ment destiné à mettre en œuvre cet-

te politique. Contrairement à ce que

son appellation pourrait faire croi-

re, ce dispositif d’aide n’a pas été

spécialement conçu pour atteindre

les Objectifs du millénaire. Déjà

16 pays pauvres ont été retenus par-

mi les 63 pays éligibles, à savoir

ceux dont le revenu annuel par habi-

tant est inférieur à 1 435 dollars et

qui peuvent bénéficier des concours

de l’Agence internationale de déve-

loppement, affiliée à la Banque

mondiale. Pour l’Afrique, le Bénin,

le Cap-Vert, le Ghana, le Lesotho,

Madagascar, le Mali, le Mozambi-

que et le Sénégal sont les bons élè-

ves, qui ont réussi la sélection por-

tant sur des critères relatifs à la bon-

ne gouvernance, l’activité économi-

que et la politique sociale. De

même, la Bolivie, le Honduras, le

Nicaragua, la Mongolie, le Sri Lanka

et Vanuatu ont été qualifiés ainsi

que, pour l’Europe, l’Arménie et la

Géorgie.

Ces pays dont le nombre est appe-

lé à grossir – le Maroc a réussi l’exa-

men pour 2005 – n’ont toutefois pas

encore vu tomber une pluie de dol-

lars. Il leur faut d’abord négocier et

conclure un contrat établissant un

partenariat avec la Millenium Chal-

lenge Corporation (MCC), nouvel

organisme qui gère le MCA. L’entiè-

re responsabilité est laissée au réci-

piendaire pour arrêter ses projets

d’investissement. « Les pays eux-

mêmes vont chercher à stimuler la

croissance économique dans les

domaines qu’ils jugent être les plus

importants », a expliqué Paul Apple-

garth, le patron de la MCC.

Ce travail de conception des pro-

jets n’est pas toujours facile. Les

montants en jeu peuvent être impor-

tants. A titre d’exemple, le gouverne-

ment sénégalais, qui souhaite désen-

gorger Dakar en créant une zone

économique et industrielle à une

trentaine de kilomètres de la capita-

le, espère décrocher 548 millions de

dollars. Structure légère sans anten-

ne sur le terrain, celle-ci devra faire

la preuve de son efficacité, puisque

le choix a été fait de contourner

l’USaid (l’Agence américaine pour

le développement international),

pourtant rompue aux subtilités de

l’aide extérieure qu’elle a en charge

depuis plus de quarante ans.

A ce jour, pas le moindre dollar

n’a encore été décaissé par l’admi-

nistration américaine et le MCA n’a

pas reçu les fonds promis. Alors

que, en 2002, George W. Bush vou-

lait que les Etats-Unis, montrant

l’exemple, augmentent de 50 % leur

aide publique sur les trois années à

venir, de sorte que, à partir de 2006,

5 milliards de dollars soient alloués,

chaque année, au MCA, on est

aujourd’hui loin du compte. Pour

l’année 2004, le MCA n’a reçu que

1 milliard de dollars contre les 1,7

promis. Et cette année, le budget

adopté ne s’élève qu’à 1,5 milliard

de dollars contre 3,3 milliards

annoncés initialement.

En son temps, Bill Clinton avait

prôné la doctrine du « Trade but

not aid » pour l’Afrique et initié

dans ce cadre l’AGOA (African

Growth and Opportunity Act), loi

qui permet un accès libre de droits

de douane au marché américain

pour certains produits africains.

Mais l’AGOA, que M. Bush a

d’ailleurs maintenue, n’a guère

dopé les exportations africaines, en

dehors de l’industrie textile. Le ris-

que est maintenant que les pays pau-

vres soient à nouveau déçus avec le

Fonds pour les défis du millénaire.

Brigitte Breuillac

CHRONIQUE

Réveil en sumoland

le fonds

pour les défis

du millénaire

a retenu 16 pays

Jean-Michel Severino, directeur général de l’AFD

« Il faut éviter aux Etats de sombrer

dans le piège de la dépendance »

f2001 Jean-Michel Severino est

nommé directeur général de l’Agence

française de développement (AFD).

f1996 Inspecteur des finances ayant

fait toute sa carrière dans les milieux

de la coopération depuis sa sortie

de l’ENA en 1984, il rejoint la Banque

mondiale à Washington. Un an plus tard,

il devient vice-président pour l’Asie.

f1994 Directeur du développement

au ministère de la coopération.

par Serge Marti

S'engager dans la vie quotidienne, s'impliquer pour faire vivre

de grandes idées… décidément, ça vous ressemble !

En intégrant l'EN3S, l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale,

vous deviendrez l'un des acteurs de l'évolution du service public de

la Sécurité sociale. Durant votre scolarité, rémunérée, vous y serez

formé(e) aux différents métiers de la Protection sociale. En mettant

votre enthousiasme et vos talents au service de la Sécurité sociale,

vous contribuerez à assurer l'avenir de 60 millions de personnes.

Que serait une grande idée sans talents

pour la faire vivre ?

CONCOURS D'ENTRÉE 2005

Retrait des dossiers avant le 21 mars 2005.

En savoir plus ? Ecrivez à l’EN3S, Service

des concours, 27 rue des Docteurs Charcot,

42031 St-Étienne Cedex 2. Tél. : 04 77 81 15 15

www.en3s.fr

S’engager pour changer les choses

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

DE SÉCURITÉ SOCIALE

JEAN-MICHEL SEVERINO

Les Etats-Unis prônent un soutien ciblé et contractuel

nippon ni mauvais. On peut ne

pas être très fier de ce jeu de mots

trop facile et admettre qu’il colle

bien à l’interprétation possible du

repli de 0,1 % du produit intérieur

brut (PIB) japonais au dernier tri-

mestre 2004, annoncé à la

mi-février. Ajouté à la révision à la

baisse de la croissance pour les

trois mois précédents (transformée

en un repli de 0,3 % au lieu d’une

hausse initialement estimée à

0,1 %), il plaçait l’économie de l’Ar-

chipel en situation technique de

récession en fin d’année – caractéri-

sée par une contraction du PIB pen-

dant deux trimestres consécutifs.

Pour désagréable qu’elle soit au

moment où les pouvoirs publics

s’efforcent de convaincre leurs

administrés, comme leurs partenai-

res extérieurs, que le soleil s’est

levé à nouveau sur l’ex-empire, cet-

te contre-performance mérite

d’être relativisée. D’abord parce

que le Japon a récemment revu son

outil statistique – un domaine où le

pays patauge depuis des années –

si bien que les variations infinitési-

males du PIB de part et d’autre de

la ligne jaune, ont peu de significa-

tion. Ensuite parce qu’il est indénia-

ble que la deuxième économie mon-

diale va beaucoup mieux que ne le

laissent apparaître ces données

conjoncturelles de la fin 2004.

La matérialisation de ce redresse-

ment était perceptible en fait

depuis le dernier sommet des chefs

d’Etat et de gouvernement du

G7-G8 qui s’est tenu à Sea Island,

aux Etats-Unis en juin 2004 et au

cours duquel, pour la première fois

depuis longtemps, le premier minis-

tre, Junichiro Koizumi, n’a pas eu à

subir, tête baissée, les rappels à l’or-

dre en faveur d’une meilleure ges-

tion de l’économie nippone réguliè-

rement infligés à ses prédécesseurs

par la délégation américaine. Au

demeurant, venant d’une super-

puissance qui, ces derniers temps,

collectionne des déficits abyssaux,

un endettement colossal et une

monnaie en piqué – un triplé qui,

sous d’autres cieux, aurait valu aux

Etats-Unis un programme d’ajuste-

ment structurel du Fonds monétai-

re international (FMI) – ces admo-

nestations suscitaient naturelle-

ment quelques sourires ironiques

autour du tapis vert.

encéphalogramme plat

Qu’en est-il réellement de la situa-

tion ? Indépendamment du « trou

d’air » de la fin de l’année et grâce

aux excellentes performances des

premiers mois, la croissance de l’éco-

nomie japonaise aura été de 2,6 %

en termes réels en 2004, un résultat

qui tranche avec l’encéphalogramme

plat auquel Tokyo nous avait habi-

tué tout au long de la « décennie

perdue ». En ce qui concerne la défla-

tion qui a caractérisé cette période,

constituée de courtes récessions sui-

vies par autant de reprises avortées,

le débat demeure tout en s’atté-

nuant. Si certains, tel Haruo Shima-

da, président du Centre de recher-

che économique affilié à l’Institut

de recherche Fujitsu et, proche du

gouvernement en place, considè-

rent que 2005 sera encore une

année de déflation, de plus en plus

d’économistes anticipent la fin du

phénomène, soulignant que l’en-

semble des prix, exception faite de

ceux des services publics, repartent

à la hausse.

Contrairement à la reprise précé-

dente de 1999-2000 qui s’était rapi-

dement essoufflée après avoir spo-

radiquement stimulé l’industrie, le

rebond en cours s’est amplement

diffusé dans ce secteur, mais en

s’étendant aussi à l’ensemble des

services. Du coup, c’est l’ensemble

des entreprises japonaises qui ont

affiché au cours de leur dernier exer-

cice fiscal, des bénéfices en forte

hausse, parfois de 50 % sur l’année

précédente alors que reprennent

les fusions-acquisitions. Témoin le

mariage que viennent de sceller

Mitsubishi Tokyo Financial Groupe

et UFJ, qui fait de cet ensemble le

numéro un bancaire, en termes

d’actifs, devant l’américain Citi-

group. Et un nouveau sumo dans le

cercle étroit des leaders mondiaux.

DOSSIER

« A partir du moment où la communauté

internationale sera devenue le payeur effectif

des enseignants, des médecins,

des infirmiers… dans un certain nombre

de pays pauvres, il sera très difficile de revenir

en arrière »

« Récompenser les nations qui mettent fin

à la corruption, respectent les droits

de l’homme (…), investissent pour améliorer

le système sanitaire, l’enseignement (…)

et ont des marchés plus ouverts (…) »

george w. bush, à monterrey en 2002

LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005/III

U

ne économie qui se

redresse lentement

après vingt-trois

ans de guerre et de

chaos, sans pour

autant que cette

amorce de croissance soit équitable-

ment partagée. L’Afghanistan reste

largement à la traîne, tant au regard

des Etats voisins que d’autres

nations plus lointaines, elles aussi

en mal, développement ; c’est ainsi

que peuvent être résumées les

conclusions du volumineux rapport

– le premier du genre concernant ce

pays – sur le développement

humain que le Programme des

Nations unies pour le développe-

ment (PNUD) vient de publier. Un

Etat qui, après s’être débarrassé du

régime des talibans, en 2001, suite à

l’intervention militaire d’une coali-

tion dirigée par les Etats-Unis, est

entré dans un processus de transi-

tion vers la démocratie après l’élec-

tion présidentielle d’octobre 2004 –

la première dans l’histoire de

l’Afghanistan –, marquée par la vic-

toire du président Hamid Karzaï.

Sous l’autorité du pouvoir post-

talibans, le produit intérieur brut

(PIB), excluant les activités liées à la

production et à l’exportation

d’opium qui restent la principale

source de revenus (elles représen-

tent 32,8 % du PIB), a atteint l’équi-

valent de 4,05 milliards de dollars en

2002, soit une progression de 25 % à

30 % sur 2001. Le secteur agricole,

qui représente environ 52 % du PIB

« officiel », a contribué à lui seul à

une bonne moitié du résultat final.

Pour l’année 2003, les estimations

faites par les auteurs du rapport

tablent sur une croissance de 16 %.

Ce pourcentage devrait se mainte-

nir autour de 10 % à 12 % par an au

cours de la prochaine décennie,

selon leurs projections. Pour positif

qu’il soit, ce retour de la croissance

n’a pas atténué les inégalités qui

demeurent. En 2003, les Afghans les

plus pauvres, qui représentent enco-

re 30 % d’une population évaluée à

quelque 24 millions d’habitants,

n’ont recueilli que 9 % du revenu

national, le tiers de la population la

plus aidée en accaparant 55 %. Cet-

te dernière tranche se trouve en

priorité à Kaboul, la capitale, et en

milieu urbain en général, là où rési-

dent 28,8 % de la population.

Avec 822 dollars de revenu

annuel par habitant (en parités de

pouvoir d’achat), l’Afghanistan est

sans doute le plus mal loti de la

région, y compris par rapport à d’ex-

Républiques soviétiques comme le

Tadjikistan (980 dollars). Mais c’est

au vu de l’indicateur de développe-

ment humain établi par le PNUD

que la photographie sociale du pays

est la plus sombre. Selon la version

2004 de cet indice, l’Afghanistan se

situait encore au 173erang mondial

sur un total de 178 pays recensés.

Seules quelques nations subsaha-

riennes sont encore plus mal

notées. Un Afghan sur deux peut

être considéré comme pauvre,

selon les critères des Nations unies

(moins de 2 dollars par jour), un

peu plus de 20 % de la population,

essentiellement rurale, consom-

mant moins de 2 000 calories par

jour, la moitié de cette même popu-

lation souffrant chroniquement de

la sécheresse. Dans ces conditions,

il ne faut pas s’étonner que l’espé-

rance de vie soit seulement de

44,5 ans en Afghanistan, soit vingt

ans de moins que la moyenne des

pays environnants. Hommes et fem-

mes sont sur ce point quasiment à

égalité.

Au chapitre de la santé, une fem-

me meurt en couches toutes les

30 minutes et un enfant sur cinq

meurt avant l’âge de 5 ans, un des

taux de mortalité infantile les plus

élevés au monde. Le décès d’un

enfant sur huit est dû aux maladies

résultant de l’eau contaminée. Les

auteurs du rapport soulignent toute-

fois les progrès accomplis en matiè-

re de prévention et de vaccination

contre les maladies infantiles. Pour

ce qui est des femmes afghanes,

leur sort est encore peu enviable,

seul celui de leurs homologues du

Niger ou du Burkina-Faso étant

pire, selon un indicateur spécifique

établi par le PNUD en fonction du

sexe. Les habitudes culturelles, mais

aussi les années de discrimination

et de pauvreté, les ont particulière-

ment affectées. Illettrées pour 87 %

d’entre elles, les femmes afghanes

sont encore très souvent victimes

de malnutrition, de viols et de vio-

lences domestiques, de mariages

forcés et d’exclusion de la vie publi-

que. Cela en dépit de l’incontestable

effort accompli depuis deux ou trois

ans pour leur permettre d’accéder à

l’éducation et à l’espace public, la

nouvelle Constitution stipulant que

les hommes et les femmes ont

désormais des droits et des devoirs

égaux. Quelques sièges sont ainsi

réservés aux femmes à l’Assemblée

nationale.

Grâce aux efforts entrepris par les

Afghans eux-mêmes sur la voie de

la démocratisation, d’une meilleure

sécurité intérieure et d’un respect

des droits humains et avec le

concours de l’aide internationale

(les bailleurs de fonds se sont enga-

gés à verser près de 6 milliards de

dollars pour les six prochaines

années), l’Afghanistan peut espérer

un développement plus harmo-

nieux. Mais il lui faut compter avec

l’afflux de réfugiés encouragés par

la normalisation de la situation.

Depuis la chute des talibans, plus de

1,8 million d’Afghans sont revenus

du Pakistan, auxquels se sont joints

600 000 compatriotes en provenan-

ce d’Iran. Il en résulte un besoin

massif d’intégration qui s’ajoute au

problème posé par un million de

personnes déplacées que compte le

pays, le chiffre le plus important au

monde derrière celui du peuple

palestinien.

Serge Marti

le pays se situe

encore

au 173erang

mondial (sur 178),

selon

l’indicateur

de développement

humain du pnud

UN CHIFFRE

43,9

c’est, en milliards d’euros,

la part versée aux ménages

en 2003 au titre de la famille

et de la maternité

pays émergents

PIB par habitant et par région, en 2002 (UE 25 = 100)

Les dix plus élevés

LA PAUVRETÉ SE CONCENTRE À L'EST

Les dix plus bas

315

234

213

188

176

174

162

160

158

158

Londres

Bruxelles

Luxembourg

Hambourg

Ile-de-France

Vienne

Berkshire,

Buckinghamshire,

Oxfordshire

Bolzano

Stockholm

Oberbayern

Lublin

Basses-Carpates

Warmie-Mazurie

Podlachie

Sainte-Croix

Nord de la Hongrie

Opole

Nord de l'Alföld

Slovaquie de l'Est

Lettonie

R.-U.

Belg.

Lux.

All.

Fr.

Autr.

R.-U.

Ital.

Suèd.

All.

Pol.

Pol.

Pol.

Pol.

Pol.

Hong.

Pol.

hong.

Slov.

32

33

34

35

36

37

37

38

39

39

Source : Eurostat

innovation

L’économie afghane en progrès, la société à la traîne

Illettrées pour 87 % d’entre elles, les femmes

afghanes sont encore très souvent victimes

de malnutrition, de viols et de violences

domestiques, de mariages forcés

et d’exclusion de la vie publique

Les ménages ont bénéficié en

2003 de 43,9 milliards d’euros,

soit 2,8 % du produit intérieur

brut, au titre de la famille et de

la maternité. Selon une étude

de la Drees (ministère de l’em-

ploi et de la famille), ce chiffre

place la France dans une posi-

tion « moyenne au sein de

l’Union européenne ».

Depuis une quinzaine d’an-

nées, l’effort en faveur des

familles est resté stable. L’Hexa-

gone se situe « au septième

rang, derrière le Danemark

(3,8 %), la Finlande (3 %), la Suè-

de (2,9 %), le Luxembourg

(3,4 %), l’Allemagne (3 %) et

l’Autriche (2,9 %) », mais devant

« l’Irlande, les Pays-Bas et le

Royaume-Uni » (1,8 % du PIB

consacré à la famille) et bien

avant les pays d’Europe du Sud

(0,5 à 1,2 % du PIB pour l’Espa-

gne, l’Italie et le Portugal).

Les 43,9 milliards d’euros se

répartissent entre les presta-

tions de protection sociale du

risque famille (allocations fami-

liales, compléments familial,

allocations de rentrée sco-

laire...), soit 38,2 milliards

d’euros, et celles au titre du

risque maternité (5,8 milliards

d’euros en soins de santé,

indemnités journalières de

maternité et de paternité, allo-

cation pour jeune enfant...)

Taux de variation du PIB, par an, en %

REGAIN DE CROISSANCE AU MEXIQUE

Source : Ministère des finances mexicain

–1

0

1

2

3

4

5

6

7

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 04

5,2

6,8

5,0

3,6

6,6

– 0,2

0,8

1,3

4,4

europe/industrie

Valeur ajoutée dans l'industrie automobile en 2001, en pourcentage du total de l'UE25

LES DÉLOCALISATIONS RESTENT LIMITÉES DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

Source : Eurostat Grèce et Luxembourg : données non disponibles

Allemagne

France

Royaume-Uni

Espagne

Italie

Suède

Belgique

Autriche

Pologne

Pays-Bas

République tchèque

Hongrie

Portugal

Danemark

Finlande

Slovaquie

Irlande

Slovénie

Chypre

Estonie

Lituanie

Malte

47,1

14,3

10,7

6,2

5,8

4,1

2,7

1,7

1,7

1,5

1,3

0,9

0,7

0,3

0,3

0,3

0,1

0,1

0

0

0

Lettonie

0

0

europe/régions

Principaux domaines concernés par des solutions en mode ASP*,

en % d'entreprises

LA MONTÉE DES SOLUTIONS LOGICIELLES EXTERNALISÉES

Source : Markess International * Application Service Provider ( fournisseur d'applications logicielles hébergées)

Echantillon : 60 entreprises du périmètre grands comptes ouvertes aux solutions en mode ASP

Oui, c'est déjà le cas En projet d'ici 2006

Achats

Collaboratif

Ressources humaines

Ventes / marketing

relations client

Prod. et exploitation

informatique

45

45

35

33

30

38

33

25

22

20

BOUSSOLE

Dernier mois

connu

LES INDICATEURS FRANÇAIS

Source : Insee, Douanes

* Solde de réponses, CVS, en % ** en glissement

Consommation des ménages

Taux d'épargne

Pouvoir d'achat des ménages

(en milliards d'euros)

Créations d'entreprises

Variation

sur un an

4 094

(août 04)

+ 7,8 %**

24 995

(janv. 05)

+ 3,7 %**

– 1,89

(déc. 04)

– 6,9 %

0,3

%

(T3/04)

– 0,1 %

(T3/04 - T4/03)

Enquête mensuelle sur le moral

des ménages * –25

(janv. 05)

–3%

Enquête mensuelle dans l'industrie

*

Opinion des chefs d'entreprise

sur les perspectives générales de production

–4

(janv. 05)

–17%

(entre sept. 04

et janv. 05)

Défaillances d'entreprises

par date de publication

Commerce extérieur

15,6 %

(T3/04)

+ 1,5 %

(jan. 2005)

+ 3,8 %

– 0,2 %

(T3/04 -T4/03)

Comparaison du produit intérieur brut par habitant en 2002, en dollars

UNE PAUVRETÉ ENCORE TRÈS ÉLEVÉE

Source : PNUD

Iran

Turkménistan

Pakistan

Ouzbékistan

Burkina Faso

Tadjikistan

Afghanistan

Niger

Guinée-Bissau

Sierra Leone

6 690

4 300

1 940

1 670

1 100

980

822

800

710

540

aLE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT a progressé de 4,4 % en 2004, contre 1,3 %

l’année précédente, selon le ministère des finances mexicain. L’activité a

été la plus dynamique dans le secteur des services (4,8 %).

aCE REGAIN DE CROISSANCE s’est accompagné d’un flux d’investissements

directs étrangers (IDE) en hausse de 46 % en 2004. D’un montant de

1,49 milliard de dollars, ils représentent pour l’économie nationale une

source de financement aussi importante que les capitaux envoyés par les

Mexicains vivant à l’étranger. Les Etats-Unis sont à l’origine de 48 % des

IDE et l’Espagne y contribue pour 34,7 %

aEN 2001, LA VALEUR AJOUTÉE de l’industrie automobile

s’élevait à près de 122 milliards d’euros dans l’Union

européenne à vingt-cinq (UE25). Cette industrie est très

concentrée dans un petit nombre de pays au sein de

l’UE : la plupart des Etats membres, en particulier les dix

nouveaux adhérents, qui ont perdu l’essentiel de leur

capacité de production autonome, apparaissent essen-

tiellement comme des marchés de consommation.

aL’ESSENTIEL DE LA VALEUR continue d’être créé dans

les Etats d’origine des grandes firmes automobiles :

l’Allemagne, qui en concentre à elle seule 47,1 %, sui-

vie de loin par la France (14 %), le Royaume-Uni

(11 %) et l’Italie (6 %).

aEN 2001, PLUS DE 2 MILLIONS de personnes tra-

vaillaient dans l’industrie automobile, dont plus de

la moitié dans le secteur de la construction de véhi-

cules automobiles. La fabrication d’équipements

automobiles représentait près de 40 % de l’emploi

dans cette branche.

aCONTRAIREMENT à ce que pourrait laisser croire l’am-

pleur des délocalisations, ce sont les pays d’origine de

cette industrie qui continuent de concentrer l’essen-

tiel de la main-d’œuvre : l’Allemagne (près de 40 %),

la France (13 %), le Royaume-Uni (10 %), l’Italie et l’Es-

pagne (8 % chacun), alors que la République tchèque

et la Pologne n’en occupent que 4 % chacune.

aEN 2002, LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT (PIB) par habitant

des 254 régions de l’UE25, exprimé en standards de

pouvoir d’achat, était près de quatre fois plus faible

dans la région la plus pauvre, en Pologne, que dans la

plus riche, la région de Londres.

aPARMI LES 37 RÉGIONS dépassant le seuil de 125 % de

la moyenne de l’UE, 7 se situaient au Royaume-Uni,

6 en Allemagne et en Italie, 4 aux Pays-Bas et en Autri-

che, 2 en Belgique et en Finlande, et 1 en République

tchèque, en Espagne, en France, en Irlande et en Suè-

de, ainsi que dans le grand-duché de Luxembourg.

Parmi les nouveaux Etats membres, la seule région

concernée était Prague, en République tchèque.

aPARMI LES 59 RÉGIONS disposant d’un PIB par habitant

inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE, 16 se situaient

en Pologne (dont les 5 moins riches), 7 en République

tchèque, 6 en Hongrie ainsi qu’en Allemagne, 5 en

Grèce, 4 en Italie et au Portugal, 3 en Slovaquie, 2 en

Espagne, etc.

aDANS CERTAINES RÉGIONS, le niveau du PIB par habi-

tant peut être surestimé en raison du flux de tra-

vailleurs frontaliers, qui accroissent la production

d’une région (Inner London par exemple) mais rési-

dent dans une autre (Outer London, Kent et Essex).

De même, une proportion élevée de retraités peut se

traduire par un PIB régional par habitant plus faible.

aLA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE CONSEIL Markess International a interrogé

60 grandes entreprises françaises qui recourent aux services d’héber-

geurs d’applications informatiques (en anglais « application service pro-

vider », ASP), une solution qui permet d’externaliser le fonctionnement,

et le coût, d’une application logicielle. C’est dans le domaine des achats

et du travail collaboratif que le recours aux ASP est le plus fréquent.

aDANS LE DOMAINE DE LA GESTION des ressources humaines, les fonctions

concernées sont, par ordre décroissant, le recrutement, la paie, la gestion

des compétences, la gestion des plannings et la formation.

IV/LE MONDE/MARDI 1er MARS 2005

NEW YORK

de notre correspondant

G

eorge W. Bush n’a

pas fait allusion, à

l’occasion de son

voyage en Europe,

du 21 au 24 février, ni

lors de ses discours

d’investiture, en janvier, pas plus

qu’à l’occasion de son message sur

l’état de l’Union, en février, aux pro-

blèmes monétaires. Pourtant, ils

pourraient bien un jour se rappeler

à lui. La récente rechute du dollar

illustre la nervosité des cambistes. Il

a suffi que la Banque centrale de

Corée du Sud évoque, le 23 février,

une diversification de ses réserves

de change au détriment du billet

vert pour provoquer un début de

panique. « Si les marchés financiers

perdent confiance dans le dollar car

l’administration ne montre aucune

volonté de réduire le déficit budgétai-

re, alors la question monétaire pour-

rait bien empoisonner le second man-

dat de M. Bush et même les relations

internationales », estime Ashraf Lai-

di, responsable des études de chan-

ge du MG Financial Group.

La baisse du billet vert, de 35 %

depuis trois ans face à l’euro et de

25 % face au yen, est déjà une sour-

ce de tensions entre les Etats-Unis

d’un côté et l’Europe et l’Asie de

l’autre. Il y a un mois, Hervé Gay-

mard, le ministre français des finan-

ces, soulignait que « l’Europe a payé

jusqu’à aujourd’hui une part trop

importante au réajustement monétai-

re ». Son homologue allemand,

Hans Eichel, demandait « aux Etats-

Unis de réduire leurs déficits, chacun

doit jouer son rôle ».

A la fin de l’année 2004, le pre-

mier ministre chinois Wen Jiabao

avait été plus direct. Se plaignant de

la baisse du dollar, il s’était interro-

gé : « Est-ce que les autorités compé-

tentes pourraient faire quelque chose

à ce sujet ? » Les Chinois se mon-

trent d’autant plus critiques qu’ils

font l’objet de pressions de Wash-

ington pour abandonner le lien rigi-

de entre le yuan et le dollar. Le défi-

cit commercial américain avec la

Chine a atteint, en 2004, le niveau

sans précédent de 161 milliards de

dollars. Mais Pékin résiste dans la

crainte de casser sa croissance.

En Asie comme en Europe, la

capacité et surtout la volonté des

dirigeants américains d’organiser

l’économie mondiale dans l’intérêt

commun sont mises en doute. Il y a

vingt ans, les Etats-Unis et les gran-

des puissances étaient capables

d’adopter les accords du Plaza pour

contrôler les évolutions monétaires.

Des secrétaires au Trésor de poids

comme le républicain James Baker

et ultérieurement le démocrate

Robert Rubin étaient à même de

limiter l’envolée du dollar dans les

années 1980 et de faire face aux cri-

ses monétaires des années 1990 en

Amérique latine, en Asie et en Rus-

sie. Mais le Trésor américain a per-

du une bonne partie de son influen-

ce et de son prestige, aux Etats-Unis

et à l’étranger.

M. Bush manifeste un intérêt limi-

té pour les problèmes économiques

mondiaux et ses secrétaires au Tré-

sor ne pèsent pas sur les décisions

de l’administration. Cela a un prix.

L’échec de Washington à contrain-

dre la Chine à adopter des taux de

change flottants et à rallier d’autres

pays pour faire pression sur Pékin

illustre une perte de pouvoir écono-

mique. « Chacun doit s’adapter à

une situation où on ne peut plus

compter sur l’Amérique », souligne

Hideo Kumano, économiste de Dai-

Ichi Life « C’est d’autant plus dange-

reux que, le passé l’a prouvé, l’égoïs-

me des nations peut transformer des

crises financières, anodines à l’origi-

ne, en catastrophes », ajoute-t-il.

bouc émissaire

Le président américain et son

secrétaire au Trésor, John Snow, ne

voient pour le moment que des

avantages à la baisse du dollar. Elle

permet, au moins en théorie, de

réduire le déficit commercial et de

soutenir les entreprises américaines

sans avoir pour le moment trop de

conséquences négatives sur le finan-

cement des déficits. M. Snow consi-

dère que l’économie américaine

continue à faire l’envie du reste du

monde, et qu’il n’y a pas de risques

de voir les investisseurs étrangers

cesser de prêter 600 milliards de dol-

lars par an aux Etats-Unis pour

financer le trou de la balance des

paiements.

Le secrétaire au Trésor laisse

entendre que l’Europe a trouvé un

bouc émissaire facile à son incapa-

cité à avoir une croissance plus for-

te. « Le niveau actuel des déficits est

trop important, ils doivent diminuer

et ils vont diminuer, explique

M. Snow. Mais les Etats-Unis restent

un modèle de réussite »

Ignorant toute contrainte exté-

rieure, l’administration entend ren-

dre définitives les baisses d’impôts

et faire adopter par le Congrès la

réforme du système de retraite, qui

contraindra l’Etat fédéral à emprun-

ter dans les prochaines années

entre 1 000 et 2 000 milliards de dol-

lars. Cela revient, selon les calculs

de plusieurs économistes, à pérenni-

ser le niveau du déficit budgétaire

pour une décennie. Si le gouverne-

ment américain parvient à ses fins,

le billet vert pourrait alors vraiment

décrocher. Une perte de confiance

soudaine dans la devise américaine,

une envolée des taux d’intérêt et

une dégringolade de la Bourse pour-

raient provoquer une récession.

Le risque est d’autant plus réel

qu’il n’y aura plus, à partir de jan-

vier 2006 à la tête de la Réserve fédé-

rale américaine, la présence rassu-

rante d’Alan Greenspan. A 79 ans,

le banquier central le plus respecté

de la planète prendra une retraite

méritée. Or, les crises monétaires à

répétition des années 1990 ont don-

né deux leçons : elles sont toujours

liées aux conditions de finance-

ment de plus en plus précaires d’un

pays et elles sont impossibles à pré-

voir.

« Le financement du déficit des

paiements des Etats-Unis s’est passé

nettement mieux au cours des derniè-

res années que ne le pensaient un cer-

tain nombre d’experts », écrit Roger