Commentaires personnels

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

25

26

la pathoI

Les ulcères de jambe

36

le matérielI

Les compléments nutritionnels oraux pour adulte

39

la prépI

Des gélules pédiatriques de topiramate

40

le point sur…I

Manger équilibré pour un adulte

42

l’ordoI

Ajout de lévothyroxine au Thyrozol chez une

patiente atteinte de la maladie de Basedow

SAVOIR

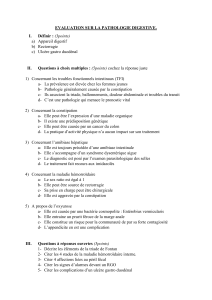

1. Un ulcère de jambe est

considéré comme une plaie

chronique :

a. vrai ;

b. faux.

2. Les ulcères de jambe sont

dus à une maladie vasculaire

des membres inférieurs dans :

a. 50 % des cas ;

b. 70 % des cas ;

c. 90 % des cas.

3. La compression médicale

est un traitement de :

a. l’insuffisance veineuse ;

b. l’ulcère veineux ;

c. l’ulcère mixte à prédominance

veineuse ;

d. l’ulcère artériel.

4. L’ulcère artériel est causé

par :

a. une artériopathie des membres

inférieurs ;

b. un défaut d’apport d’oxygène

et d’éléments nutritifs aux tissus

en aval de l’artère bouchée ;

c. une destruction des tissus par les

toxines qui ne sont plus évacuées.

5. L’ulcère veineux a un aspect :

a. acéré avec des bords abrupts

et bien délimités ;

b. superficiel avec des bords

irréguliers.

6. L’ulcère mixte :

a. est dû à l’association

d’une insuffisance veineuse

et d’une artériopathie ;

b. est caractérisé par la présence

d’une artériopathie modérée

qui n’explique pas à elle seule

l’altération cutanée.

7. Une coloration jaune

du fond de l’ulcère :

a. est due à la présence de fibrine ;

b. est plus caractéristique

d’un ulcère veineux ;

c. est plus caractéristique

d’un ulcère artériel.

8. L’exercice physique,

et notamment la marche :

a. est contre-indiqué en cas

de compression veineuse ;

b. est indispensable à l’activation

de la pompe musculaire en plus

de la compression veineuse.

Que savez-vous sur les ulcères de jambe?

Après avoir lu les pages suivantes, vous aurez 100 % de bonnes réponses. Mais avant ?

1. a ; 2. c ; 3. a, b et c ; 4. a et b ; 5. b ; 6. a et b ; 7. a et b ; 8. b.

Réponses :

la patho

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

27

la patho

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

tème veineux ramène le sang vers le cœur et

l’empêche de redescendre malgré l’effet de

l’apesanteur grâce à :

> la contraction des muscles, principalement au

niveau du mollet (pompe musculaire), surtout

lors de la marche ;

> l’action de valvules présentes dans la lumière

des veines qui servent de clapets anti-reflux.

Une défaillance de la pompe musculaire ou du

système anti-reflux laisse le sang redescendre

dans la veine, où il stagne et provoque une

hyperpression veineuse (voir infographie).

nFormation de l’ulcère. Les déchets produits

par l’activité cellulaire, ou toxines, ne sont plus

évacués et éliminés normalement via le système

veineux et diffusent autour de l’hyperpression

veineuse. Ils s’attaquent aux tissus environnants,

qui se nécrosent d’abord en profondeur jusqu’à

l’ouverture de la plaie en surface de la peau.

Ulcère artériel

En lien avec une artériopathie, l’ulcère artériel

concerne le plus souvent les hommes de plus

de 50 ans présentant des facteurs de risque d’ar-

tériopathie oblitérante chronique des membres

inferieurs (AOMI, voir Dico+) : tabagisme, hyper-

cholestérolémie, hypertension artérielle, diabète,

insuffisance rénale chronique, antécédents fami-

liaux de maladie coronarienne précoce.

nUn défaut de perfusion artérielle. L’ulcère arté-

riel est directement en rapport avec le dévelop-

pement de lésions d’athérosclérose dans la

lumière des artères, qui entraînent une diminu-

tion de la perfusion sanguine au niveau du

membre atteint. L’ulcère artériel est la principale

complication cutanée de l’AOMI.

nFormation de l’ulcère. Le défaut d’apport de

sang artériel engendre un défaut d’apport d’oxy-

gène et des éléments nécessaires à sa nutrition.

Comme l’ulcère veineux, l’ulcère artériel débute

La maladie

Définitioni

Un ulcère de jambe correspond à une plaie

chronique située entre le genou et le pied. La

perte de substance cutanée, d’étendue et de

profondeur variables, concerne l’épiderme, le

derme et parfois l’hypoderme.

Il peut survenir à la suite de traumatismes plus

ou moins importants, comme un choc avec un

objet dur, la morsure d’un animal ou la friction

exercée par une chaussure trop serrée sur une

saillie osseuse. Parfois, la pathologie sous-jacente

peut à elle seule provoquer une destruction des

tissus et la formation d’un ulcère.

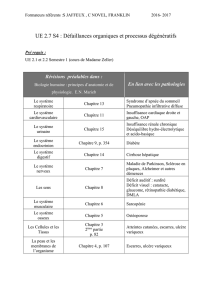

Étiologiesi

90 % des ulcères de jambe ont une origine vas-

culaire : veineuse, artérielle ou mixte (voir info-

graphie). Les 10 % restants relèvent d’autres étio-

logies très variées.

Les ulcères d’origine veineuse et/ou artérielle

sont classiquement répartis en 70 % d’ulcères

veineux purs, 20 % d’ulcères mixtes et 10 % d’ul-

cères artériels. Ces proportions ne sont plus vrai-

ment représentatives. La part d’ulcères purement

veineux diminue en effet grâce à la prévention

des maladies thrombotiques, tandis que celle

des ulcères artériels ou mixtes augmente.

Physiopathologiei

Ulcères d’origine vasculaire

Ulcère veineux

Il est la conséquence d’une insuffisance vei-

neuse sous-jacente et concerne plus souvent

les femmes de plus de 50 ans (trois femmes

pour deux hommes).

nUne insuffisance veineuse sous-jacente. Le sys-

26

Les ulcères de jambe

Les tissus ne sont plus

suffisamment perfusés.

Ils sont détruits par manque

d’oxygène et d’éléments

nutritifs, et sont à risque

de survenue d’un ulcère

artériel au niveau

du membre atteint.

Ulcère veineux

Une défaillance

de la pompe

musculaire

par manque

d’exercice

physique

et surtout

de marche.

L’artériopathie, qui obstrue

les artères, entraîne

un défaut d’apport

de sang artériel.

Et/ou une défaillance

du système anti-reflux.

La valvule est

défectueuse, le sang

stagne et provoque

une hyperpression

veineuse.

Les tissus se nécrosent

d’abord en profondeur

jusqu’à l’ouverture d’un

ulcère veineux en surface.

Ulcère mixte

Ulcère artériel

Les toxines produites

par les cellules ne sont

plus évacuées via

les systèmes veineux

et lymphatique.

Les toxines

altèrent

les tissus

environnants.

Il est lié à l’insuffisance

veineuse.

En cause :

Il est causé par

des pathologies

veineuses et artérielles

associées.

Il est lié à une artériopathie.

(1) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses : propositions de l’Assurance maladie pour 2014, rapport de la CNAMTS du 11 juillet 2013.

En France(1)

– Population concernée :

60 000 à 500 000 personnes.

– 115 000 personnes

souffriraient d’un ulcère veineux

ou mixte.

– 71 ans en moyenne.

– 2/3 sont des femmes.

– La prévalence augmente

avec l’âge : 1 % à 60-70 ans,

2 à 5 % pour les plus de 80 ans.

1

Un ulcère de jambe est une plaie chronique ne cicatrisant

pas depuis plus de quatre à six semaines. Il apparaît après

un choc, même minime, ou spontanément.

L’ulcère se situe entre le genou et le pied, souvent sur le tiers inférieur de la jambe.

2

Dans 90 % des cas, l’ulcère de jambe a une origine vasculaire.

Il peut être veineux, artériel ou mixte, à la fois veineux et artériel.

3

La durée moyenne de cicatrisation des ulcères veineux ou mixtes est très variable.

Elle est estimée à 210 jours.

75 % de l’ensemble des ulcères de jambe cicatrisent en moins de 35 semaines(1).

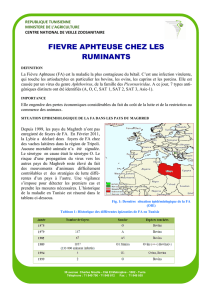

Photos : CHU de Besançon Dermato CTAPC.

L’origine artérielle se manifeste

par la présence de nécrose

noire (tissu mort).

La fibrine (jaune) est plus abondante

dans les ulcères veineux.

Dans l’ulcère veineux, les bords sont

comme une carte routière, imprécis.

L’ulcère mixte peut ressembler

à un ulcère veineux. Ici, les bords

creusés reflètent la participation

artérielle.

A A

B

B

C

E

D

© Conception : Thierry Pennable – Illustration : Franck Lhermitte

Info+

> Tous les ulcères

peuvent apparaître

spontanément, même

si l’ulcère artériel

débute souvent

à partir d’un petit

traumatisme.

Les ulcères

de jambe

Les ulcères de jambe sont les plaies chroniques les plus fréquentes

en ville. Dans la majorité des cas, ils ont pour origine une maladie

veineuse et/ou artérielle qui oriente les choix thérapeutiques.

Leur cicatrisation s’obtient par l’association du traitement

de la maladie vasculaire et celui, local, de la plaie.

la patho

la patho

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

Index de pression systolique

L’index de pression systolique (IPS, voir Info+

p.30) est le rapport entre la pression artérielle

systolique (PAS) aux membres inférieurs,

mesurée à la cheville, et la PAS aux membres

supérieurs, mesurée au bras. En temps normal,

la PAS est la même pour les membres inférieurs

et supérieurs. Le rapport, l’IPS, est alors égal à 1.

En cas d’ulcère :

nsi l’IPS est compris entre 0,9 et 1,3 : ulcère

veineux pur ;

nsi l’IPS est inférieur à 0,9 : ulcère artériel pur ;

nsi l’IPS se situe entre 0,7 et à 0,9 : ulcère mixte.

Évolutioni

nL’ulcère artériel peut cicatriser lorsque le trai-

tement étiologique est possible (voir Traitement).

Dans les artériopathies sévères, l’amputation du

membre est parfois nécessaire à cause d’un

risque de gangrène suite à une infection (voir

Traitement de l’infection).

nL’ulcère veineux

> En cas de reflux dans les veines superficielles,

l’ulcère évolue le plus souvent favorablement,

avec une cicatrisation dans les trois à six mois,

si les traitements étiologique et local sont bien

conduits. Il existe un risque de récidive et de

passage à la chronicité.

> En cas de reflux dans les veines profondes

(syndrome post-thrombotique), l’ulcère est plus

compliqué à cicatriser, notamment en raison

de la difficulté d’un traitement étiologique.

Suivii

> La prise en charge de l’ulcère de jambe relève

du médecin traitant et du médecin vasculaire

ou du dermatologue.

> Dans le cas de l’ulcère veineux, la prévention

des récidives passe par un traitement curatif de

l’insuffisance veineuse et, dans tous les cas, par

le port d’une compression élastique de classe 3,

ou 2 si la classe 3 n’est pas supportée.

> Une surveillance spécialisée régulière est

nécessaire.

Son traitement

Objectifi

La prise en charge vise une cicatrisation com-

plète de la plaie.

Stratégiei

La prise en charge associe le traitement local

de la plaie et le traitement de la maladie vascu-

laire. Ce dernier est indispensable pour aboutir

à la cicatrisation de l’ulcère de jambe.

Traitement étiologiquei

En cas d’ulcère veineux

Le traitement de l’insuffisance veineuse se

fait par :

nla compression médicale élastique et non élas-

tique (voir page suivante);

nla suppression des veines superficielles : abla-

tion thermique, sclérothérapie ;

nla chirurgie, lorsqu’elle est possible. Elle cor-

rige l’hyperpression veineuse et diminue le

risque de récidive d’ulcères ;

nla suppression de veines variqueuses par injec-

tion d’un produit sclérosant (sclérothérapie).

En cas d’atteinte du réseau veineux profond, la

compression est souvent le seul traitement. La

chirurgie, complexe, est alors réservée en cas

d’échec du traitement médical.

En cas d’ulcère artériel

L’artériopathie est traitée par :

nune revascularisation locale lorsqu’elle est

possible : pontage, endartériectomie (voir Dico+

p.31), angioplastie (voir Dico+ p.31)… La revas-

cularisation rétablit une perfusion artérielle

suffisante pour cicatriser l’ulcère ;

ndes antiagrégants plaquettaires, acide acétyl-

salicylique, clopidogrel … dans le traitement de

l’ulcère artériel, mais aussi en prévention du

risque d’accidents ischémiques : infarctus du

myocarde, accident vasculaire cérébral (AVC)…

29

28

Signes cliniquesi

Ulcère veineux

nLocalisation. Ulcère souvent unique et situé

au bas de la jambe, entre la malléole et le tiers

inférieur du mollet.

nAspect. Plaie ovale, superficielle et de grande

taille. Les bords sont irréguliers, on parle de

«contours géographiques ».

nAutres. Des signes cliniques de maladie vei-

neuse sont possibles : varices, œdème, coloration

marron de la peau (dermite ocre), plaque

cutanée dépigmentée (atrophie blanche)…

Ulcère artériel

nLocalisation suspendue, sur les faces anté-

rieure ou latérales de la jambe, ou distale, sur

la face dorsale du pied ou les orteils. Les zones

les plus vulnérables sont le tibia, le tendon

d’Achille, les malléoles internes et externes.

nAspect. Généralement de petite taille avec

un aspect acéré, creusant, dit « à l’emporte-

pièce », des bords abrupts et un fond parfois

nécrotique (zone noire).

nAutres signes : abolition d’un ou plusieurs

pouls périphériques (pédieux, tibial).

Ulcère souvent très douloureux avec des signes

d’insuffisance artérielle chronique : peau péri-

ulcéreuse froide, décolorée, lisse et dépilée.

Ulcère mixte

nAspect. Il est de plus en plus fréquent dans

une population âgée concernée par les ulcères

de jambe et peut avoir l’aspect d’un ulcère vei-

neux au premier abord.

nCertains signes évoquent une participation

artérielle à l’origine de l’ulcère :

> la présence d’une zone noire constituée de

tissus nécrosés dans le lit de la plaie ;

> un aspect creusé de la plaie ;

> des douleurs spontanées ou de décubitus.

Diagnostici

Examen clinique

Les éléments cliniques (voir ci-dessus) apportent

des informations.

Examens paracliniques

Écho-doppler veineux

Il confirme l’origine veineuse de l’ulcère et en

précise le mécanisme physiopathologique :

reflux dans les veines superficielles (varices)

ou dans les veines profondes (syndrome post-

thrombotique).

Écho-doppler artériel

Il objective la participation artérielle à l’ulcère

et la présence de sténoses dans les artères, dont

il précise l’importance et la localisation.

par une destruction des tissus internes, qui ne

sont plus suffisamment nourris avant l’appari-

tion de la plaie.

Ulcère mixte

Il a pour origine des atteintes artérielle et vei-

neuse associées, ce qui est fréquent chez les

patients âgés. Les deux pathologies s’entretien-

nent mutuellement. La baisse du débit artériel

intensifie la stase veineuse et l’œdème d’origine

veineuse augmente le resserrement de la lumière

artérielle, déjà obstruée par l’artériopathie.

L’ulcère mixte, le plus souvent à prédominance

veineuse, survient en présence d’une AOMI

modérée qui n’explique pas à elle seule l’alté-

ration cutanée.

Angiodermite nécrotique

Elle est due à une occlusion artériolaire des

vaisseaux du derme (artériolosclérose). Elle sur-

vient surtout chez la femme après 60 ans dans

un contexte d’hypertension artérielle ou de dia-

bète. Très douloureuse, sa prise en charge est

urgente pour éliminer une ischémie critique

ou une infection.

Ulcères par vascularites

Les vascularites regroupent plusieurs maladies

qui entraînent une inflammation de la paroi

vasculaire. Rares, ces ulcères concernent :

> les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde

ou autres maladies auto-immunes comme le

lupus érythémateux ;

> les embolies cutanées de cholestérol causées

par un embol détaché d’une plaque d’athérome

d’une artère, souvent à l’occasion d’une inter-

vention endovasculaire, tel un cathétérisme arté-

riel, et/ou de la mise en route d’un traitement

anticoagulant.

Ulcères non vasculaires

Plusieurs causes non vasculaires peuvent être

à l’origine de ces ulcères, parmi lesquelles :

ndes hémopathies : hypercoagulabilité, ané-

mies hémolytiques (drépanocytose, thalassé-

mies…), syndromes myéloprolifératifs ou lym-

phoprolifératifs… ;

ndes neuropathies : sclérose en plaques, para-

plégie, poliomyélite… ;

ndes affections dermatologiques : maladies bul-

leuses auto-immunes… ;

nle diabète : hyperglycémie, artériopathie dis-

tale… ;

ndes infections : mycobactérioses (tuberculose,

syphilis…), parasitoses (leishmaniose…),

mycoses profondes ;

ndes cancers : carcinomes, mélanomes, lym-

phomes… ;

nla prise prolongée d’Hydréa, chimiothérapie

anticancéreuse.

Info+

> Les ulcères d’origine

polyfactorielle sont

de plus en plus

fréquents, mêlant, par

exemple, problèmes

orthopédiques,

artériopathie, œdèmes

d’origine cardiaque

et infection chez

des patients

immunodéprimés. Ces

situations complexes

sont en lien avec le

vieillissement de la

population et l’âge

avancé des patients.

Info+

> L’artérite des

membres inférieurs

ou artériopathie

oblitérante des

membres inférieurs

(AOMI), le plus

souvent conséquence

de l’athérosclérose,

est une maladie

dégénérative

caractérisée par

une perte d’élasticité

des artères due à la

sclérose (durcissement)

engendrée par des

plaques d’athérome

sur la face interne

de la paroi artérielle.

Le rétrécissement

du calibre des artères

(artériosclérose)

qui irriguent les

membres inférieurs

va de la simple

plaque d’athérome

à l’oblitération du

vaisseau (thrombose).

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

Dico+

> Ischémie :

diminution ou arrêt de

l’apport de sang dans

une partie du corps.

« En dépit de ce que prétendent les fabricants,

la force de compression dépend de la tension

exercée au moment de la pose. Il est possible

d’obtenir une compression de force 3 avec

une bande donnée pour une force 1 ou 2.

Et inversement, avoir une force de pression

moindre avec une bande donnée pour une

force 3 ou 4, malgré les étalonnages de pose.

C’est la même chose avec les bandages

multitypes, qui n’évitent pas les erreurs de

pression. Il est donc d’autant plus important

que les opérateurs soient formés à la pose de

bande. Avec une formation et de l’expérience,

une infirmière sait quelle tension exercer pour

obtenir la pression adaptée à la situation.

Sachant que l’objectif de pression, par exemple

30 mmHg pour un ulcère veineux, autorise

un léger dépassement, et qu’un bandage

peut perdre jusqu’à 40 % de sa force de

compression au cours de la journée. »

Docteur

Didier Rastel,

médecin vasculaire,

chargé d’enseignement

DU de phlébologie,

Paris VI Pitié-Salpêtrière.

>L’avis du spé

La force de compression

dépend de la pose

“”

la patho

la patho

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

et compresses, sont pris en charge par l’Assu-

rance maladie pour les plaies malodorantes. Ils

sont le plus souvent employés sur les ulcères

sales et malodorants, en particulier d’origine

cancéreuse : Actisorb, Askina Carbosorb.

Gestion de la douleuri

La douleur est associée à de nombreux ulcères

de jambe, veineux ou artériels, même si les

ulcères artériels sont réputés plus douloureux.

La douleur est variable, constante ou intermit-

tente. Elle peut atteindre son paroxysme lors des

soins de plaie. Le retrait du pansement et la déter-

sion sont considérés comme les moments les

plus douloureux par les patients. La douleur doit

être repérée, évaluée et soulagée. Quand elle est

induite par les soins, elle doit être anticipée.

Crèmes anesthésiques

nSpécialités : crèmes à base de lidocaïne et de

prilocaïne (Emla 5 % crème, Anesderm 5 %

crème, Lidocaïne prilocaïne Biogaran 5 %

crème).

nIndication : «L’anesthésie topique des ulcères

de jambe afin de faciliter le nettoyage méca-

nique/débridement chez les adultes unique-

ment »(3). En agissant directement sur les nerfs,

ces anesthésiques locaux bloquent la conduc-

tion nerveuse.

nMode d’administration : pour une application,

la dose est de 1 à 2 g par surface de 10 cm2, avec

un maximum de 10 g par application (deux

tubes). L’utilisation est limitée à huit applications

pour le traitement d’un ulcère. Par exemple, une

fois par semaine durant huit semaines. La crème

est appliquée en couche épaisse sur la zone à

traiter, sans masser, et en périphérie de la plaie

si les bords sont douloureux au contact.

nDélai et durée d’action. La crème est appliquée

30 minutes avant le début de la détersion d’un

ulcère et couverte d’un pansement adhésif her-

métique. La durée d’anesthésie après retrait de

la crème est d’environ 30 minutes.

nEffets indésirables : érythème, rash, irritation

de la peau et prurit, sensation de brûlure, der-

matite, bénins et toujours réversibles. Les effets

systémiques sont peu probables compte tenu

des faibles concentrations circulantes.

nRisque exceptionnel de surdosage en cas de

mésusage, par exemple lors d’applications simul-

tanées sur un nombre élevé de sites pendant

une période prolongée. Les signes d’intoxication

systémique sont : vertiges, vomissements, som-

nolence, convulsions, mydriase, bradycardie,

arythmie et choc. En ce cas, une surveillance

en milieu spécialisé devra être maintenue plu-

sieurs heures après le retrait du médicament,

en raison de l’absorption retardée des anesthé-

siques locaux.

En cas d’ulcère mixte

Le plus souvent, l’étiologie est dominée par la

participation veineuse. Le traitement de l’ulcère

mixte est avant tout celui d’une insuffisance

veineuse avec :

nla compression non élastique ;

nou la compression élastique mais qui

impose une réévaluation régulière du rapport

bénéfice/risque, avec un IPS compris 0,6 et 0,9.

Elle est contre-indiquée si l’IPS est inférieur

à 0,6(1).

Traitement locali

Principes généraux

Un ulcère de jambe est une plaie chronique

et sa prise en charge consiste à :

> maintenir une humidité qui favorise la cicatri-

sation ;

> retirer les tissus non vascularisés, les bactéries

et les cellules gênant le processus de cicatrisa-

tion, c’est la détersion ;

> traiter une infection clinique objectivée

(prouvée) qui entrave la cicatrisation ;

> assurer des berges saines sur le pourtour, à

partir desquelles se développe l’épidermisation

de la plaie.

Lavage fréquent de la jambe

Il est primordial pour contenir le nombre de

germes présents sur la plaie et prévenir une

infection. Le lavage s’effectue de préférence à

l’eau savonneuse, avec un savon doux, liquide,

sans parfum et sans conservateur.

Détersion

Elle consiste en l’élimination la plus complète

et la moins traumatique possible de la nécrose,

c’est-à-dire les tissus non vascularisés, et de la

fibrine, protéine filamenteuse produite lors de

la coagulation sanguine. Elle vise à nettoyer la

plaie des fragments de tissus dévitalisés, qui

entraînent un risque infectieux important et

empêchent une cicatrisation optimale(2). Elle

se fait surtout de façon mécanique.

nDétersion mécanique. Elle est effectuée à l’aide

de compresses, curettes, pinces à disséquer,

ciseaux ou bistouris, qui nécessitent une cer-

taine maîtrise. Attention ! Un IPS inférieur à

0,7 signe une participation artérielle et interdit

la détersion mécanique de la nécrose sèche.

Dans ce cas, les tissus n’étant pas nourris à cause

d’un manque d’oxygène, retirer la nécrose

reviendrait à la laisser se reconstituer plus en

profondeur. La plaie se creuserait alors.

nDétersion avec certains pansements actifs qui

renforcent la détersion enzymatique naturelle.

Hydrocolloïdes, hydrogels et alginates sont

recommandés par la Haute Autorité de santé

(Les pansements, indications et utilisations

recommandées, Bon usage des technologies

médicales, 2011). En pratique, les hydrofibres et

les hydrocellulaires sont aussi utilisés.

Gestion des exsudats

Elle est primordiale(2). La gestion des exsudats

(voir Dico+ p.31) se fait avec un pansement. En

général, l’ulcère veineux est plus exsudatif que

celui artériel. Le choix d’une classe de panse-

ments dépend de la quantité des sécrétions.

Plaies exsudatives

nLes hydrocellulaires (HC) sont distingués en

fonction de leur capacité d’absorption :

> les HC « à absorption moyenne » indiqués

pour les plaies faiblement exsudatives : Allevyn

Gentle Border Lite, Biatain Silicone Lite, Urgotul

Lite… ;

> les HC « à absorption importante » pour les

plaies plus exsudatives : Aquacel Foam, Askina

Dressil, HydroTac, Mepilex, Suprasorb P… ;

> les HC « superabsorbants » pour les plaies très

exsudatives : Mextra Superabsorbant, Resposorb

Super, Sorbact Superabsorbant, Vliwasorb Pro…

nLes hydrocolloïdes sont recommandés pour les

plaies peu à moyennement exsudatives : Comfeel

Plus, Duoderm, Suprasorb H, Urgomed…

nLes alginates, compresses ou mèches, sont

caractérisés par leur capacité d’absorption et

leurs propriétés hémostatiques : Algostéril, Mel-

gisorb, Sorbalgon…

nLes hydrofibres, compresses ou mèches, sont

utilisés en pansement primaire (couvert d’un

pansement secondaire) sur plaies très exsuda-

tives : Aquacel, Biosorb, Urgoclean.

Plaies peu ou pas exsudatives

nLes hydrogels, compresses imprégnées et

plaques, adhésives ou non, sont employés sur

les plaies sèches pour assurer leur humidifica-

tion et faciliter la détersion : Askina Gel, Hydro-

clean, Normlgel, Suprasorb G…

nLes pansements vaselinés, compresses impré-

gnées d’une substance grasse neutre non adhé-

rente (vaseline, paraffine…), maintiennent l’hu-

midité sur plaie sèche ou faiblement exsudative :

Adaptic, Jelonet, Lomatuell H, Tulle gras…

nLes pansements interfaces, compresses ou

mèches, sont indiqués sur les plaies très peu

exsudatives. Ils sont associés à un pansement

secondaire pour les maintenir et absorber

l’excès d’exsudats : Hydrotul, Mepitel, Mepitel

One, Physiotulle, Urgotul.

nLes pansements à base d’acide hyaluronique,

compresses imprégnées, crèmes ou sprays, sont

particulièrement intéressants pour relancer la

cicatrisation des plaies atones : Effidia, Ialuset.

Plaies malodorantes

Les pansements à base de charbon actif, plaques

Antalgie générale

Quand l’anesthésie locale est insatisfaisante,

la prescription d’un antalgique par voie orale,

voire d’un anxiolytique à court délai d’action,

est à discuter avec le médecin. Chaque antal-

gique a un délai d’action propre, mais assez

fréquemment le médicament administré une

heure avant le soin sera efficace. Les produits

de palier 1 (paracétamol) sont souvent insuf-

fisants. Les paliers 2 peuvent être utilisés :

codéine et tramadol, souvent associés au para-

cétamol. Le recours d’emblée aux antalgiques

de palier 3 peut être justifié par l’intensité de

la douleur ; les morphiniques à libération

immédiate ont un délai d’action d’environ

une heure.

Traitement de l’infectioni

Infection locale

Signes cliniques

Les signes classiques de l’infection des plaies

– rougeur, chaleur, douleur, présence de pus,

d’abcès ou d’odeur – ne sont pas toujours pré-

sents dans le cas d’un ulcère, hormis la douleur,

fréquente. L’infection est souvent marquée par

une augmentation des exsudats, la stagnation

d’une plaie qui évoluait bien jusqu’alors ou une

plaie atone (voir Dico+ p.32).

Traitement

nAntiseptiques locaux. Outre le lavage fréquent

de la jambe, des antiseptiques locaux peuvent

être employés sur des temps courts, quinze

jours maximum, sur prescription médicale. Les

antiseptiques à large spectre (chlorhexidine,

dérivés chlorés, dérivés iodés) sont recom-

mandés. Le respect de la flore bactérienne, qui

participe à la détersion, contre-indique le

recours à des antiseptiques en l’absence de

signes avérés d’infection.

nLes pansements à l’argent. Ils peuvent être

utilisés, sur prescription médicale, dans les

mêmes conditions que les antiseptiques (infec-

tion locale objectivée et durée limitée). Ces

31

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

30

Info+

> Un enjeu

économique. En 2011,

la prise en charge

des ulcères veineux

ou mixtes a représenté

272 millions d’euros

uniquement en soins

de ville, dont 42,4 %

consacrés aux soins

infirmiers (115 M€) et

33 % aux compresses

et pansements (90 M€).

Source : Améliorer la qualité

du système de santé et maîtriser

les dépenses : propositions

de l’Assurance maladie pour

2014, rapport de la CNAMTS

du 11 juillet 2013.

> L’index de pression

systolique est mesuré

par l’angiologue avec

un coût faible et une

durée de quelques

minutes. Elle est

relevée par de rares

médecins en ville

par manque d’intérêt

de la mesure…

Dico+

> Endartériectomie :

ablation de l’endartère,

tunique interne de

l’artère, réalisée sous

anesthésie générale,

afin de restituer un

bon débit à l’artère.

> Angioplastie :

intervention consistant

à réparer, à dilater

ou à remodeler un

vaisseau déformé,

rétréci ou dilaté. Ici, un

ballonnet est introduit

dans l’artère pour

élargir sa lumière. Et

un stent peut être posé.

> Exsudat : ensemble

des sécrétions

produites par une

plaie. Il résulte des

éléments moléculaires

et cellulaires qui

s’accumulent dans

les tissus interstitiels.

Son volume diminue

normalement durant

la cicatrisation mais

peut rester important

lorsque la plaie ne

cicatrise pas et

demeure bloquée au

stade inflammatoire.

Toute plaie évolue en trois grandes phases successives avant

de se fermer.

> Phase inflammatoire et vasculaire : un caillot de protéine

filamenteuse, la fibrine, se forme dans la plaie, dont des cellules

inflammatoires assurent le nettoyage, ou détersion.

> Phase proliférative de bourgeonnement et épidermisation : elle

permet la réparation tissulaire dermique et épidermique de la plaie.

> Phase de remodelage et de maturation de la cicatrice : elle se

rapproche le plus possible de la structure originelle des tissus lésés

par la plaie.

>Rappels de cicatrisation

la patho

la patho

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

> une bande Biflex 17 + Pratic (Thuasne) per-

mettrait d’obtenir une force 3 avec un recou-

vrement à la moitié de la bande, et une force 4

avec un recouvrement aux deux tiers de la

bande.

nAvantages : les bandes de compression per-

mettent de prendre en compte l’évolution de

l’œdème et de la taille de la jambe pour adapter

la pression exercée.

nInconvénients : la technique de pose d’une

bande de compression n’est pas toujours bien

maîtrisée par les professionnels de santé non

formés à ce geste. C’est encore plus compliqué

pour le patient qui voudrait remettre en place

une bande qui a glissé.

Indications(1)

> Insuffisance veineuse dès la présence de

varices de plus de 3 mm d’épaisseur.

> Œdème chronique.

> Ulcère ouvert ou cicatrisé.

Contre-indications(1)

nRelatives. Une réévaluation régulière du rap-

port bénéfice/risque s’impose en cas d’AOMI

avec indice de pression systolique (IPS) compris

entre 0,6 et 0,9 (risque d’aggraver l’AOMI) ; de

neuropathie périphérique évoluée ; de derma-

tose suintante ou eczématisée ; d’intolérance

aux fibres utilisées.

nAbsolues : AOMI avec IPS < 0,6 ; microangio-

pathie diabétique évoluée pour une compres-

sion > 30 mmHg (classe 3 ou 4 pour les bas de

compression) ; phlegmatia cœrulea dolens, ou

« phlébite bleue », phlébite compliquée de

spasmes artériels avec œdème douloureux, cya-

nosé, peau froide et état général profondément

altéré ; thrombose septique.

Recommandations de la HAS

nEn cas d’ulcère ouvert : bandages multitypes

en première intention (si IPS > 0,8) ; ou bandes

sèches inélastiques ou à allongement court ;

ou bandes enduites ; ou bas (chaussettes, bas-

cuisses, collants) > 36 mmHg (classe 4).

Appliqué jusqu’à cicatrisation complète.

nEn cas d’ulcère cicatrisé : bas (chaussettes,

bas-cuisses, collants) de 20 à 36 (classe 3) ou

> 36 mmHg (classe 4) ; ou bandes sèches à

allongement court.

Conseils

aux patients

Observancei

Compression

nSuperposition de bas. Dans une indication de

Mode d’action

La compression médicale consiste en l’appli-

cation de bandages au niveau des membres

inférieurs pour exercer une pression sur la

jambe. Cela renforce l’efficacité de la pompe

musculaire du mollet et favorise la remontée

du sang veineux vers le cœur.

nLa compression inélastique ou non élastique,

encore appelée contention (voir Info+ p. 34), est

obtenue avec des bandes, le plus souvent 100 %

coton, dont l’allongement maximal est inférieur

à 10 % (voir Dico+ p.32). La compression est

très faible au repos et forte lors de la marche,

associée à la contraction musculaire.

nLa compression élastique est obtenue avec des

bas de compression ou des bandes élastiques

à allongement long (> 100 %). La pression est

exercée aussi bien à l’effort qu’au repos. Il est

généralement conseillé de les retirer la nuit.

Dispositifs de compression

Bas de compression

Plusieurs modèles de dispositifs existent : les

bas, chaussettes s’arrêtant sous le genou, les bas-

cuisses s’arrêtant à la racine de la cuisse et les

collants(5).

nAvantages : une fois le bas posé, la pression

est toujours standardisée et homogène sur la

jambe du patient.

nInconvénients : la pose peut être très difficile,

voire impossible, en fonction du pansement et

de l’état de la plaie.

En cas de difficulté d’enfilage, la recherche d’une

pression efficace peut justifier la superposition

de plusieurs bas ou l’utilisation d’un enfile-bas

(voir Conseils aux patients). Autre inconvénient,

en présence d’œdème, les bas sont rapidement

mal adaptés compte tenu de la diminution de

l’œdème, et donc de la taille de la jambe. Ils sont

plus facilement employés lorsque l’œdème est

contrôlé et que la cicatrisation de la plaie a

évolué vers l’épidermisation.

Bandes de compression

nObjectif : dans le cadre d’un ulcère veineux,

une pression comprise entre 30 et 40 mmHg à

la cheville doit être obtenue, ce qui correspond

à une force 3 ou 4(6).

nMatériel : sont utilisés les bandes de com-

pression élastique et les bandages multitypes,

qui comprennent au moins deux types de

bande (Profore, Urgo K2 ou Coban 2)(7).

Les bandes sont classées par force de compres-

sion allant de 1 à 4 en fonction de la tension

exercée (voir avis du spé p.29). Par exemple :

>une bande Biflex 16 + Pratic (Thuasne) per-

mettrait d’obtenir une force 1 avec un recou-

vrement à la moitié de la bande à chaque tour

de spire et une force 2 avec un recouvrement

aux deux tiers de la bande ;

33

mars 2017 I 530 Iwww.porphyre.fr

32

pansements contiennent de l’argent sous

forme d’ions Ag+ bactéricide, nanocristaux ou

sulfadiazine argentique (bactériostatique). L’ar-

gent est associé à différentes classes de pan-

sements : hydrocellulaires (UrgoCell Ag, Biatain

Ag), hydrofibres (Aquacel Ag), interfaces

(Urgotul Ag), alginates (Biatain Alginate Ag).

La Haute Autorité de santé (HAS) relève tou-

tefois un niveau insuffisant de preuve de leur

efficacité, et des bactéries résistantes ont été

identifiées.

Infection généralisée

L’infection peut s’étendre aux tissus musculaires

et osseux et se généraliser, notamment sous

forme de :

nlymphangite : inflammation des vaisseaux

lymphatiques caractérisée par des stries rouges,

douloureuses, sous la surface de la peau sur le

trajet du vaisseau ;

nadénopathies : hypertrophie de ganglion(s)

lymphatique(s) avec possible fièvre, voire bac-

tériémie ou septicémie.

Le traitement repose sur la prescription d’une

antibiothérapie adaptée.

Complications graves

Érysipèle

C’est une infection cutanée due à une bactérie

de type streptocoque, plus rarement staphylo-

coque ou pseudomonas. L’érysipèle se mani-

feste toujours par une fièvre élevée, des plaques

érythémateuses – la peau devient luisante et

rouge –, un œdème, des douleurs importantes

et des ganglions hypertrophiés. L’érysipèle est

traité par des antibiotiques et des antalgiques.

Le patient doit rester alité jusqu’à la disparition

de l’inflammation. Une surveillance médicale

quotidienne est impérative et une hospitalisa-

tion peut être envisagée.

Fasciite nécrosante

Cette infection peut être causée par des strep-

tocoques A et être une évolution d’un érysipèle

mal traité. Les symptômes et le traitement sont

similaires à ceux de l’érysipèle.

Gangrène gazeuse

Elle survient lors d’une infection des plaies

par Clostridium perfringens ou certains strep-

tocoques. La zone infectée est gonflée, chaude

et douloureuse. Pâle dans un premier temps,

elle devient rouge puis bronzée, pour devenir

vert noirâtre. Cette forme de gangrène se pro-

page très vite et peut être rapidement fatale.

Le traitement combine les antibiotiques à une

chirurgie de débridement large des tissus

infectés, et ce afin d’empêcher toute propaga-

tion ultérieure.

Tétanos

L’ulcère de jambe est la principale porte d’en-

trée du tétanos, toujours présent en France. La

mise à jour de la vaccination antitétanique est

le seul moyen de se protéger de cette maladie

grave, souvent mortelle. Chez l’adulte, les rappels

sont recommandés tous les dix ans à partir de

65 ans, aux âges fixes de 65 ans, 75 ans, 85 ans,

etc., avec un vaccin DTP : diphtérie, tétanos,

poliomyélite.

nSi la personne est à jour de ses vaccinations :

pas d’injection, préciser la date du prochain

rappel.

nSi la personne n’est pas à jour : injection d’im-

munoglobuline tétanique humaine 250 UI dans

un bras et administration d’une dose de vaccin

dans l’autre bras(4).

Compression médicalei

Pierre angulaire du traitement de l’insuffisance

veineuse et des œdèmes, la compression est

également le traitement étiologique indispen-

sable des ulcères veineux ou mixte à prédomi-

nance veineuse. En améliorant la stase sanguine

et l’hyperpression veineuse à l’origine de l’ul-

cère, elle contribue à sa cicatrisation. Dans le

cadre d’un ulcère de jambe, la compression

médicale ne traite que la pathologie veineuse

et pas la maladie artérielle, qui peut même la

contre-indiquer.

Objectif thérapeutique

Améliorer le retour veineux, l’oxygénation et

la nutrition des tissus pour :

> soulager ou prévenir les symptômes de jambes

lourdes aux stades précoces de l’insuffisance

veineuse ;

> éviter ou diminuer un œdème de jambe ;

> aider à la cicatrisation d’un ulcère ;

> traiter et/ou prévenir une thrombose veineuse.

Peut-on se passer d’une bande ?

« Même s’il faut commencer par des bandages

pendant la réduction de l’œdème ou en cas

de pansement complexe, il est préférable

de passer aux bas de compression dès

que la situation le permet. Dans le cas

d’un petit ulcère inférieur à 5 cm2, le bas

doit être privilégié d’emblée. D’autant que

les pansements sont aujourd’hui beaucoup

plus minces, avec une surface externe

plus glissante pour passer le bas. »

Docteur

Didier Rastel,

médecin vasculaire,

chargé d’enseignement

DU de phlébologie,

Paris VI Pitié-Salpêtrière.

>L’avis du spé

Passer au bas dès

que possible

“”

Dico+

> Plaie atone (= qui

manque de vie,

d’énergie) : lorsque

le tissu de granulation

inflammatoire est

déficient, ce qui

entraîne un bourgeon

de granulation

atrophique pauvre en

capillaires sanguins.

La plaie atone est

souvent jaunâtre,

sèche, ou au contraire

légèrement brillante

avec des bords

faiblement enroulés

vers l’intérieur.

> L’allongement

maximal d’une bande

est le pourcentage

d’étirement de la

bande par rapport

au repos.

En savoir+

> Documents

Prise en charge des

plaies chroniques,

pied diabétique

exclu,Docteur

Brigitte Faivre, sur

www.chu-besancon.fr

Document complet,

explicite et illustré

pour la prise en

charge des ulcères de

jambe (et escarres).

La compression

médicale dans les

affections veineuses

chroniques et

limitées,Haute

Autorité de santé,

décembre 2010.

Fiche synthétique avec

les principaux critères

pour un bon usage.

Guide pratique

de la compression

par bas et bandes

des affections

veineuses des

membres inferieurs,

Dr Didier Rastel,

angio-phlébologue

à Grenoble (38).

Clair et didactique.

Sur www.drrastel.fr

> Site Internet

www.ulcere-de-

jambe.com

Rédigé par un

pharmacien soutenu

par un comité

scientifique de

spécialistes, ce site

est une mine

d’informations

accessibles pour les

professionnels de

santé et les patients.

6

6

1

/

6

100%