Télécharger ceci

RSCA4 : Axes

Axe1

Comment gérer une crise d'asthme au cabinet ?

Au cabinet, le médecin généraliste doit pouvoir :

- Evaluer la sévérité de la crise

- Initier le traitement adapté à la situation

- Décider rapidement d'une hospitalisation si nécessaire.

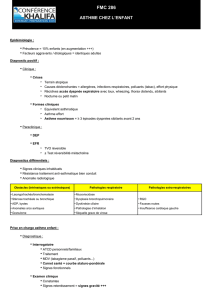

A) Evaluer la sévérité de la crise :

À l'interrogatoire en recherchant un risque d’asthme aiguë grave (AAG) :

- ATCD de passage en réanimation

- Comorbidités, tabac

- Surconsommation de b2-mimétiques

- Patient sous trithérapie

- Asthme labile

- Mauvaise observance et/ou déni de la maladie

- Exposition massive à un allergène

- Problèmes psychosociaux, abus de drogues

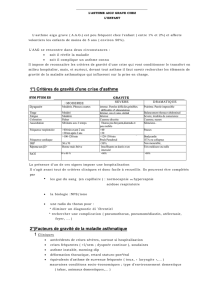

À l'examen, en distinguant la crise légère ou modérée de la crise sévère et de l’AAG :

Crise d'asthme légère à modérée

Crise d'asthme sévère et AAG

Parle avec des phrases

Parle avec des mots

Non agité

Agité

Pas d'utilisation des muscles respiratoires

accessoires

Utilisation des muscles respiratoires

accessoires

Augmentation de la FR

FR > 30/min

FC > 100/min

FC > 120/min

SpO2 < 95% en AA

SpO2 < 90% en AA

DEP > 50% de la meilleure valeur

DEP < ou = 50% de la meilleure valeur

Les critères d'arrêt respiratoire imminent sont :

- pauses respiratoires

- Respiration paradoxale

- Bradycardie, hypotension

- Cyanose

- Silence auscultatoire

- Troubles de la conscience

Pour en revenir à la patiente, même si elle ne présente pas cliniquement de signe de gravité,

on retrouve plusieurs facteurs de risque d’AAG ( problème psycho-sociale, déni de la

maladie, mauvaise observance) et mérite donc toute l'attention d'une crise d'asthme sévère.

Par ailleurs, le fait de ne pas avoir de débimètre de pointe à disposition ma perturbé (

mesure systématique aux urgences). Il est facile à utiliser et très utile pour évaluer la

sévérité de l’asthme. Nous avons fait sans au cabinet, en portant une attention particulière à

la clinique et aux autres signes de gravité mais je pense qu'il peut s'avérer très utile et

rassurant pour aider à évaluer la sévérité et s'assurer que la crise n'est pas trop grave ( DEP <

150 L/min). Personnellement, je serais plus rassurée d'en avoir un dans mon cabinet plus

tard, surtout que l’asthme est une des maladies chroniques les plus fréquentes et donc un

motif de consultation récurent.

Pour rappel le débitmètre compare le débit expiratoire de pointe du patient au débit

expiratoire de pointe théorique (norme de référence proportionnelle à la taille et qui varie

selon l'âge et le sexe). Une variation d’environ 20 % est acceptée. On distingue trois cas de

figure :

- DEP > 80 % de la norme de référence : bon contrôle de l’asthme.

- DEP entre 50 et 80 % : mauvais contrôle, une crise d'asthme est possible dans les

prochaines heures, une adaptation rapide du traitement est nécessaire.

- DEP <50 %: risque de crise à court terme, les premiers symptômes peuvent être déjà

présents, traitement immédiat.

B) Traitement de la crise au cabinet

Crise sévère et AAG : débuter rapidement l’oxygénothérapie.

Le traitement repose sur l'administration rapide de b2-mimétiques de courte durée d'action,

souvent en spray ou par chambre d'inhalation (2 à 8 bouffées toutes les 20min jusqu'à

amélioration).

On pourra associer dans l’AAG, de l’ipratropium par chambre d’inhalation.

J'apprends qu'il est possible au cabinet, en cas d'inefficacité, d'injecter 0,5mg de terbutaline

en SC.

On associe des corticoïdes PO ou IV à la dose de 1mg/kg/jour.

Puis, on évalue la réponse après 15-20min. Si il n’y a pas d’amélioration, on répète les béta2

et l’ipratropium.

Crise légère à modérée :

Le traitement repose sur l'administration précoce de b2-mimétiques de courte durée

d’action en inhalation. Dans cette situation, il n'est pas recommandé d'associer

l'ipratropium.

Si il n’y a pas d’amélioration après 15-20min, on répète les inhalations de b2-mimétiques

(jusqu’à 3 fois la première heure) et on ajoute un traitement par corticoïdes PO.

C) Qui hospitaliser ?

Tout patient présentant des facteurs de gravité ou un asthme labile devrait être hospitalisé.

Pour les autres patients, la décision d'hospitalisation repose sur l'évaluation de la sévérité de

la crise.

AAG : Tout asthme aigu grave et a fortiori tout arrêt respiratoire imminent doit être

hospitalisé. Un transport en ambulance médicalisée doit être immédiatement organisé.

Crise d’asthme sévère : La plupart de ces situations nécessitent une hospitalisation, mais

une prise en charge initiale en cabinet peut être envisagée.

Si la première inhalation permet une amélioration clinique et du peak flow (si disponible au

cabinet), la suite de la prise en charge peut se faire en ambulatoire. Il faut néanmoins

s'assurer que la réponse au traitement persiste après une heure d'observation.

Si il n’y a pas d’amélioration 15-20min après l’administration du traitement initial, une

hospitalisation est nécessaire.

Dans cette situation, le seuil pour décider de l’hospitalisation doit rester bas, surtout si le

patient consulte en fin d'après-midi, avec symptômes les nuits précédentes,fatigue

importante, ou en cas de doute sur l'adhérence au traitement ou le contexte psychosocial.

Crise d’asthme modérée : En l'absence de facteurs de risque, une crise d'asthme modérée

devrait pouvoir être gérée en ambulatoire.

D’une manière générale, on pourra poursuivre le traitement en ambulatoire si le patient

s’améliore après la première prise de béta2, avec un peak flow >70% et une persistance de la

réponse après une heure d’observation.

Une visite de contrôle chez le médecin traitant doit être programmée dans les 24-48 heures

après la consultation initiale ou le retour à domicile. Le patient doit être instruit à contrôler

régulièrement son peak-flow pendant cette période. Le praticien doit s'assurer que le

patient maîtrise la technique d'inhalation choisie ainsi que celle de la mesure du peak-flow.

Mme N. présentait une crise d’asthme modérée, elle a donc reçu le traitement initial

adéquat, mais ne s’améliorait pourtant pas. Nous lui avons prescrit les corticoïdes PO, mais

nous ne lui en avons pas proposé sur place. On aurait pu le faire (nous n’en avions peut être

pas à disposition dans le cabinet), peut être que la patiente aurait été améliorée.

Néanmoins, compte-tenu de la situation et de ses facteurs de risques, nous avons décidés

d’appeler une ambulance pour l’emmener aux urgences où elle a été hospitalisé pendant

3jours. Ce jour là, je me rappel que nous avions hésité à appeler une ambulance car la

patiente ne présentait pas de signes de gravité, et ce sont la situation sociale et le déni de la

maladie qui nous ont poussés à le faire. Je n’hésiterais plus à présent, je pense qu'il faut

rester extrêmement prudent avec ce type de patients (contexte psycho-social difficile,déni

de la maladie...) qui peuvent décompenser très rapidement. La patiente aurait pu aussi ne

jamais se rendre aux urgences d'elle même sans l'ambulance, malgré nos conseils.

Axe 2

Comment faire face au déni du patient ?

Le déni est un mécanisme de défense parfois utilisé lorsque nous nous trouvons confrontés à

une réalité que nous redoutons ou ressentons comme inacceptable.

Il fait souvent obstacle à l’adhésion au traitement. Et un patient qui ne prend pas son

traitement prend le risque de voir sa pathologie s’aggraver.

En tant que mécanisme de défense, le déni est souvent une manière de s’adapter

progressivement à une réalité jugée intolérable, de se laisser le temps de « digérer »

l’information, en passant progressivement du déni à l’acceptation de la réalité,

éventuellement après une phase de dénégation.

Dans ce cas, le déni est provisoire et à considérer en tant que mode d’adaptation à la réalité.

Il faut considérer les conséquences du déni plus que le déni lui-même. Le problème peut se

poser si il y a un déni total entraînant un refus des soins. Le plus souvent, le déni est partiel,

portant sur certains aspects de la maladie mais n’entraînant pas de refus de soin.

Ainsi, ressasser une vérité à une personne qui n’est pas prête à l’entendre, c’est risquer de

l’exposer à une angoisse importante voire à la dépression. Il vaut mieux alors essayer de

l’aider à accepter progressivement la réalité en abordant le sujet en plusieurs fois, en lui

laissant le temps de poser des questions, en ne cherchant pas à tout dire d’un seul coup si

l’on perçoit qu’elle se braque, pour revenir par la suite sur le sujet.

Le travail d’acceptation de la maladie chronique est un travail dynamique qui comporte

différents stades :

- le déni: ce n’est pas vrai

- la révolte : pourquoi moi

- le marchandage : d’accord si

- la dépression mineure

- l’acceptation active

A côté des étapes du processus d'acceptation de la maladie, le contexte socioculturel est

déterminant dans le rapport de la personne à sa maladie. Les représentations, ou

conceptions de la maladie désignent l’idée que se fait un patient de tel ou tel point

concernant sa santé ou son traitement. Par exemple, un patient diabétique, dont le grand-

père diabétique, amputé, était traité par insuline, ferai un lien, plus ou moins conscient,

entre amputation et insuline. Il rejette l'idée de ce traitement.

La prise en charge de ces patients peut débuter par “Un diagnostic éducatif ”. Cet entretien

vise à établir un état des lieux de la vie du patient avec sa maladie. Il va servir à appréhender

les caractéristiques, les besoins et potentialités du patient afin de mettre en place une

éducation individualisée (projet personnalisé de soins). Il est en majorité constitué de

questions ouvertes et de reformulations :

-Que savez vous de votre maladie?

-Comment l’expliquez vous ?

-Qu’est ce qu’on vous en a dit?

-Que pensez vous des traitements qui vous ont été prescrits?

-Comment vivez vous votre maladie?

-Qu’attendez vous des soignants?

Une fois les connaissances et les représentations de la maladie détectées,on peut mettre en

place une éducation thérapeutique. Elle s’intègre dans une prise en charge globale des

patients et leur permet d’acquérir ou de maintenir les compétences dont ils ont besoin pour

gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique :

- Comprendre sa maladie et les principes du traitement.

- Maîtrise des gestes techniques (technique d’inhalation dans l’asthme, auto

surveillance glycérique dans le diabète, injections...).

- Auto-diagnostic : reconnaître les symptômes précoces, les signes d’alerte.

- Auto-gestion d'une crise.

- Auto-adaptation de son mode de vie à sa maladie : activité physique, diététique...

- Auto-adaptation à des modifications de conditions de vie : grossesse, voyage...

- Savoir où et quand consulter ?

Le patient, acteur dans la gestion de son traitement met en place des changements de

comportement. Les enjeux de santé se situent essentiellement sur le long terme, et cette

durée est à mettre à profit pour accompagner le patient pas à pas dans les changements.

Sur le plan pédagogique, cela signifie qu'il n'est pas souhaitable de vouloir travailler de front

de nombreux objectifs. Il est plus efficace de progresser objectif par objectif, en plusieurs

consultations.

Dans notre cas, la patiente était clairement dans le déni de sa maladie qu’est l’asthme. Elle

en minimisait les symptômes et refusait de prendre son traitement. Il n’y a visiblement pas

eu de travail de diagnostic éducatif, ce qui est bien dommage je pense. En y réfléchissant, je

ne sait pas ce que représente l’asthme pour elle, ce qu'elle pense de son traitement et

pourquoi elle ne prenait pas son traitement ? De plus, je pense que nous n’avons pas eu la

bonne attitude lorsque nous lui avons dit qu'elle était inconsciente et qu'elle pouvait en

mourir. En effet, la patiente aurait pu percevoir cela comme une menace de complications

ou une confrontation médecin-patient, ce qui va à l’encontre de l’établissement d’une

bonne coopération, élément indispensable dans la prise en charge des pathologies

chroniques. Cet axe m’aura finalement permis de me rendre compte de l’importance du

diagnostic éducatif avant de pouvoir mettre en place une éducation thérapeutique de

qualité adapté au patient et établie avec lui, en coopération.

Axe 3

Précarité et patients

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%