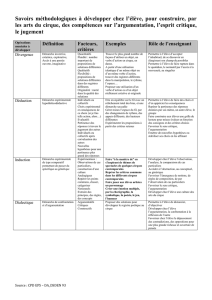

L`argumentation en philosophie

L’argumentation en philosophie :

Elle tient évidemment une place essentielle.

Il n’y a au fond en philosophie que deux démarches, symétriques : transformer un problème en un

texte supposé y apporter une réponse argumentée, soit ce que l’on appelle à l’écrit une dissertation ;

saisir un problème dans un texte, soit ce que l’on appelle une explication de texte. Dans les deux cas,

il s’agit d’argumenter, ou de saisir le mouvement et la portée d’une argumentation déjà élaborée.

L’argumentation est donc l’un des aspects de « l’union substantielle » - clin d’œil cartésien

lourdement appuyé – de « l’exercice réfléchi du jugement » et de « l’acquisition d’une culture

philosophique initiale » qui sont les deux finalités de l’enseignement en terminale selon les

programmes actuels.

Ce caractère central, le lien indissoluble entre réflexion et culture, conduisent plutôt à ne pas

proposer d’ « exercices argumentatifs », et à toujours lier l’argumentation à une démarche

philosophique effective, d’approche d’un problème ou d’explication d’un texte. En revanche,

l’attention peut et doit être portée à tel moment sur ce qui fait la valeur d’un argument ou d’une

ligne argumentative. Mais la question générale de savoir ce qui fait qu’une argumentation est valide

peut être précisément examinée lors de l’examen des notions de vérité ou de démonstration.

De ce point de vue, et à la différence de la démonstration, conçue comme un pur processus logico-

mathématique (d’où la question de savoir s’il y a des démonstrations en philosophie),

l’argumentation a par essence un caractère dialogique, par où l’étymologie fait entendre non qu’il

faut être deux, mais que, comme dans diaphane, quelque chose a lieu au travers du discours, de la

raison, entre des pôles (au moins deux, ce qui permet de récupérer la distinction

monologue/dialogue). Si l’on peut espérer que l’argumentation vise, non la persuasion, mais la

conviction, et d’abord celle de celui qui la met en œuvre, la production d’un argument ou d’une suite

d’arguments suppose une attention constante aux objections qu’elle peut susciter, ou aux limites

qu’elle peut rencontrer (ce que vise la définition platonicienne de la pensée comme dialogue

silencieux de l’âme avec elle-même).

En ce sens, on pourrait opposer, comme le fait Deleuze, argumentation et dialogue d’un côté,

discussion de l’autre : les dialogues platoniciens commencent vraiment quand la discussion s’arrête,

et qu’une argumentation est proposée pour répondre à une question que la discussion initiale a fini

par dégager, argumentation soumise à l’approbation du répondant.

On peut dire que l’argumentation en philosophie, et en classe de philosophie, engage toujours les

questions suivantes : 1° celle de sa cohérence logique ; 2° celle de sa pertinence par rapport à la

question posée ; 3° celle de sa portée, que l’examen d’objections possibles permet d’établir, de

restreindre, en particulier en se demandant dans quels cas, dans quelle mesure, ou à quelles

conditions, ou en quel sens elle est pertinente. Cela revient à poser qu’une argumentation d’a pas de

valeur absolue, ce qui ne veut pas dire qu’elle est juste subjective ou arbitraire, mais qu’elle est

toujours relative à une certaine manière de poser un enjeu.

Il n’y a pas de schéma argumentatif type pour la mise en œuvre de ces exigences. C’est pourquoi

aucun plan n’est obligatoire, ni pour la dissertation, ni pour l’explication de texte.

1

/

1

100%