exemples de questions pour la première partie de l`oral de l`e

EXEMPLES DE QUESTIONS POUR LA PREMIÈRE PARTIE DE L’ORAL DE

L’E.A.F.

SÉQUENCE N°1

Comment Fénelon représente-t-il l’universalité du mal ?

Quelles sont ici les caractéristiques pédagogiques propres au projet des Aventures

de Télémaque ?

Quels sont, selon Voltaire dans Le Mondain, les critères du bienfait du progrès ?

« Ah le bon temps que ce siècle de fer », ce vers pourrait passer pour la thèse de

tout l’extrait du Mondain. Pourquoi ?

Qu’est-ce qui fait la violence de la prosopopée de Fabricius ?

Quel est l’intérêt d’avoir choisi l’exemple de Rome dans l’extrait du Discours sur les

sciences et les arts ?

Contre quoi et par quels procédés Rousseau s’insurge-t-il ?

En quoi l’extrait de l’article « Luxe » du Dictionnaire philosophique fait-il appel au

bon sens et à la logique ?

Que vise Voltaire dans l’extrait de l’article « Luxe » ?

SÉQUENCE N°2

Le début de Candide présente quelques enjeux essentiels de ce conte, lesquels ?

Qu’est-ce qui caractérise dans l’incipit le maître et son élève ?

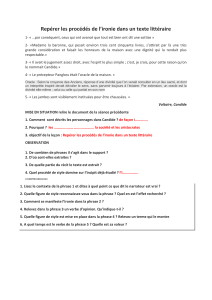

Sur quels procédés précis la dénonciation de la guerre dans le chapitre III repose-

t-elle ?

Dans l’extrait du chapitre XIX, quels sont les registres utilisés et quelles en sont

les fonctions ?

Par quels procédés l’esclavage est-il remis en question ?

Comment Pangloss et Candide ont-ils respectivement évolué à la fin du conte ?

Quels sens peut-on donner à cette conclusion ?

SÉQUENCE N°3

Qu’apprend-on dans cette scène d’exposition qui va se révéler essentiel dans la

suite de la pièce ?

C’est là une ouverture entre mystère et détresse. Pourquoi et par quels moyens ?

Quels sont les caractéristiques et les procédés de la fanfaronnade ?

Clindor dans la scène 5 de l’acte III adopte dans ses propos différents registres,

lesquels ?

Quel portrait de Clindor avons-nous à travers ses discours ?

En quoi consiste, dans la scène 6 de l’acte V, l’apologie du théâtre ?

Le discours d’Alcandre renvoie le spectateur au spectacle qu’il vient de voir.

Pourquoi ?

1

/

1

100%