Complément C1 inhibiteur

Complément C1 inhibiteur

Le complément C1 estérase inhibiteur ou C1 inhibiteur

(C1 INH) est une protéine sérique ayant pour rôle

majeur la régulation de la voie classique du complé-

ment, en inhibant le C1r activé et le C1s activé. Il pos-

sède aussi un rôle d’inhibiteur dans la coagulation, la

fibrinolyse et le système des kinines, en agissant sur la

kallicréine, la plasmine, la trypsine, la chymotrypsine,

le facteur Hageman activé (XII) et le facteur XI activé.

Le déficit en C1 INH est responsable de l’angiœdème,

qui peut atteindre n’importe quelle partie de l’orga-

nisme, mais dont la localisation laryngée est la plus

redoutable pour le pronostic vital.

On observe aussi des formes sous-cutanées et/ou

muqueuses, ou encore viscérales, où la survenue

d’œdème déclenche sur plusieurs jours des symptômes

digestifs tels que vomissements, douleurs abdominales

sans fièvre ni leucocytose.

Lors de l’apparition d’œdème sans urticaire, une his-

toire familiale ou un contexte de lymphome ou de

connectivite doivent faire évoquer un déficit en C1 inhi-

biteur.

Le déclenchement de la crise est lié àl’activation de la

C1 estérase. Or cette activité estérasique est stable dans

l’organisme, et si celle-ci n’est pas contrôlée par son

inhibiteur naturel, la C1 estérase peut s’emballer et agir

sur ses substrats spécifiques C4 et C2.

Dans un bilan sérique classique de l’étude du complé-

ment comportant sur un complément hémolytique total

(CH50) et les dosages des protéines C3 et C4, la mise

en évidence d’une diminution du CH50 et de la protéine

C4, même en l’absence de symptômes, doit faire évo-

quer un déficit en C1 inhibiteur, et le dosage de cette

protéine (dosage pondéral et/ou fonctionnel) confir-

mera le déficit.

La protéine C2, autre substrat de la C1 estérase, est

généralement comprise dans les normes chez le patient

asymptomatique, mais diminue au moment de la crise.

Le dosage sérique du C1 INH antigène s’effectue par

immunonéphélémétrie, et son taux usuel est de 0,15 à

0,35 g/l. Son dosage en activité s’effectue par immuno-

diffusion radiale, technique hémolytique ou enzyma-

tique.

Le déficit en C1 INH peut être héréditaire par mutation

d’un gène du C1 inhibiteur (on parle alors d’œdème

angioneurotique héréditaire), ou bien acquis par

consommation, et dans chacun de ces deux groupes les

anomalies sont classées en type Iettype II.

Dans les déficits héréditaires, la maladie évolue par

poussées déclenchées par des facteurs psychologiques

ou traumatiques, et débute souvent avant l’âge de

10 ans.

On distingue :

•le déficit héréditaire de type I, qui représente 80 à

85 %des patients ayant un déficit héréditaire, se

transmet sur le mode autosomique dominant, donc

s’exprime chez les hétérozygotes. Le gène muté induit

une diminution en protéine C1 inhibiteur, qui est

effondrée au moment des crises ;

•le déficit héréditaire de type II, une forme plus rare

(15 à20%des cas de déficit héréditaire), qui corres-

pond également àune anomalie autosomique domi-

nante, mais dans laquelle la mutation conduit àla

synthèse d’une protéine présente àtaux normal ou

même élevé, mais non fonctionnelle. Le dosage fonc-

tionnel de C1 inhibiteur confirmera le diagnostic.

Le déficit acquis en C1 inhibiteur, qui survient plutôt

chez l’adulte (> 40 ans), se divise en deux formes :

•le déficit acquis de type I, plus rare que le déficit

acquis de type II, se définit comme un déficit acquis

en C1 inhibiteur non lié àlaprésence d’un anticorps

anti-C1 inhibiteur. Il peut être associé àunsyndrome

lymphoprolifératif B(leucémie lymphoïde chronique,

myélome multiple, maladie de Waldenström), àla

cryoglobulinémie essentielle, àune connectivite

(lupus érythémateux disséminé) ou àuncarcinome.

La consommation en C1 inhibiteur est alors liée à

différents mécanismes :

–l’activation du C1 par des complexes immuns ;

–l’interaction du C1 avec les antigènes de surface

présentés par les cellules tumorales ;

–laliaison d’anticorps anti-idiotypes àlasurface des

cellules B, dans le cas des lymphomes. Dans cette

forme acquise du déficit, la consommation en pro-

téines du complément induit une baisse du taux de

C1q (à la différence des déficits héréditaires où le

C1q est normal), et une diminution des protéines

C4, C2 et C3.

•le déficit acquis de type II, anomalie autoimmune

avec présence dans la circulation d’autoanticorps diri-

gés contre le C1 inhibiteur. Dans la majorité des cas,

cet anti-C1 inhibiteur est une immunoglobuline

monoclonale, pouvant être d’isotype G, AouM.

Celle-ci peut correspondre àune hémopathie lymphoïde

maligne ou àune gammapathie monoclonale de signi-

fication indéterminée (GMSI). Ces patients ont des

taux bas en C4, C1q et C1 inhibiteur en antigène et

activité, sans histoire familiale. Ce type de déficit est

caractérisé par la détection du produit de clivage du

C1 inhibiteur, d’un poids moléculaire de 95 kDa par

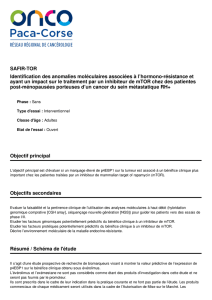

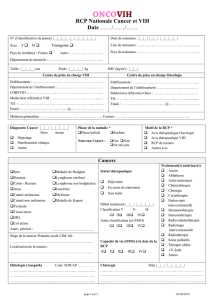

Tableau25. Caractérisation desdéficits en C1 inhibiteur

C1 INH C1 INH 95 kDa C1

C4 C1q Autres protéines

protéine activité INH

Héréditairetype IaaaN–En dehorsdes crises :Aumoment descrises:

CH50 NCH50 a

HéréditaireC3 NC3N

aNoubaaN–

type II C2 NC2a

Acquistype Iaaaaa–C2, C3 a

Acquistype II aa aaaa +

immunoblot. En effet, en présence de l’autoanticorps

anti-C1 inhibiteur, le C1 inhibiteur, qui est lui-même

le substrat d’une enzyme, est naturellement clivé et

cette protéine inactive est retrouvée dans la circu-

lation.

L’effondrement du C1q est très spécifique du déficit

acquis, de type Ioudetype II (tableau 25).

Les anomalies héréditaires et acquises du déficit en

C1 inhibiteur (à l’exception de la forme àauto-

anticorps, type II) bénéficient de traitements efficaces :

androgènes (danazol) ou antiplasmines (acide åamino-

caproïque ou acide tranexamique).

Dans la crise aiguë d’angiœdème, de l’épinéphrine doit

être administrée, et du plasma frais congelé ou un

concentré en C1 inhibiteur peuvent être perfusés.

Dans la forme acquise de type II, on peut avoir recours

àlaplasmaphérèse en association avec les androgènes

et antiplasmines.

Les traitements permettent de normaliser le taux de

protéine C4 tandis que le C1 inhibiteur doit pouvoir

atteindre 25 %des valeurs usuelles.

Nous devons aussi signaler le cas particulier des

angiœdèmes liés aux estroprogestatifs et aux estro-

gènes, qui sont connus pour diminuer modérément le

C1 inhibiteur antigène par diminution de synthèse. Des

femmes prédisposées peuvent déclencher un

angiœdème. Àl’arrêt de l’estroprogestatif ou du traite-

ment hormonal substitutif, le C1 inhibiteur se nor-

malise.

Il ne faut pas oublier que l’angiœdème ademultiples

autres étiologies, non liées àune anomalie du C1 inhibi-

teur. Les causes les plus fréquentes sont les suivantes :

•l’angiœdème allergique, lié àunmédicament, aliment,

piqûre d’hyménoptère. Dans ce cas, l’angiœdème est

souvent associé àune urticaire, parfois àunbroncho-

spasme, ou àunchoc anaphylactique ;

•l’angiœdème médicamenteux :les inhibiteurs de

l’enzyme de conversion (IEC) sont fréquemment

incriminés (0,1 à0,7 %des patients traités), de même

que les AINS qui, en inhibant la voie de la cyclo-

xygénase, augmenteraient les métabolites de la voie

de la lipoxygénase, provoquant une vasodilatation et

un angiœdème ;

•l’angiœdème lié àdes facteurs physiques (vibrations,

pression au froid, rayonnement solaire), souvent

associé àune urticaire ;

•l’angiœdème secondaire àune microvascularite

(lupus, Gougerot-Sjögren, polymyosite, syndrome de

MacDuffie) :unabaissement du C1q et la présence

d’anticorps anti-C1q peuvent être retrouvés.

☞Complément, Complément C1q, ComplémentC4,

Complément hémolytique total

(Caubet JC, VermeulenC,Hauser C.

«Vrais »et«faux »angiœdèmes.

MedHyg 2003 ;61/2433 :799-802.

Garcia-Hejl C, HarnoisF,ElJahiri Y, Bigaillon C, Mennecier D, Ceppa F,

ThioletC,FabreR.

Un casd’œdème angioneurotique acquis.

Ann BiolClin 2006 ;64/2 :166-169.

1

/

2

100%