meristeme - Groupe d`étude de l`arbre

MERISTEME

Pierre RAIMBAULT, Rémy RAGEAU, Jean Luc REGNARD

I. Définitions

N. m. du grec merein, multiplier et stemon, tige.

Chez les végétaux, cellule ou ensemble organisé de cellules se multipliant de façon

coordonnée, dont l'activité conduit à la formation d'organes ou de tissus intégrés dans le

fonctionnement global de la plante.

Quelques définitions dans la littérature grand public

Dans BURTE, 1992, Méristème: Ensemble de cellules ayant conservé leur caractère

embryonnaire, c'est à dire non polarisées et ayant une grande aptitude à se diviser. Les

méristèmes sont le point de départ de tissus nouveaux.

Dans CONSEIL NATIONAL DE LA LANGUE FRANCAISE, 1999 Méristème: En,

Meristem, De. Meristem, Bildungsgewebe. Massif cellulaire constitué de cellules capables de

se multiplier par suite de mitose, et qui assure l'allongement des organes (méristème primaire)

ou la croissance en épaisseur (méristème secondaire ou cambium).

Dans GIRODET, 1990 Méristème: n.m. (du grec mêris "partie", et stême "filament"), tissu

végétal constitué de cellules embryonnaires, et dans lequel on peut observer de nombreuses

divisions (d'où son nom). Les méristèmes terminaux (ou primaires) sont situés aux extrémités

des tiges et des racines, ainsi que dans les bourgeons. Les méristèmes intercalaires (ou

secondaires) forment des assises en manchon et se multiplient sur leurs deux faces (cf

cambium).

Dans PASCAL, 1990 Méristème: n.m., tissu jeune en voie de développement intensif, aux

cellules indifférenciées très serrées et se divisant rapidement. Les méristèmes terminaux ou

primaires sont situés aux extrémités des tiges et des racines, ainsi que dans les bourgeons ; les

méristèmes intercalaires ou secondaires forment des assises en manchons et se multiplient sur

leurs deux faces, constituant les cambiums, assises libéro-ligneuses et subéro-

phellodermiques.

II. Caractéristiques associées et/ou modalités d'expression

Origine du terme méristème

Terme historiquement proposé, semble-t-il, par HARTIG (1853) puis repris par SANIO

(1873).

Définitions complémentaires

« Jusqu'à la fin de la vie de la plante, il subsiste, à l'extrémité des axes, des cellules jeunes,

susceptibles de se diviser et d'engendrer des tissus et des organes nouveaux. Ces cellules

constituent les méristèmes apicaux primaires. Durant toute la vie du végétal, ces méristèmes

assurent les fonctions de prolifération et d'organogenèse; ils édifient les organes essentiels des

plantes vasculaires; ils établissent la structure primaire des tiges ou des racines. On les

nomme, pour cela, méristèmes caulinaires et méristèmes radiculaires" (NOUGAREDE,

1965).

Voir aussi l'importante synthèse de ROMBERGER (1963)

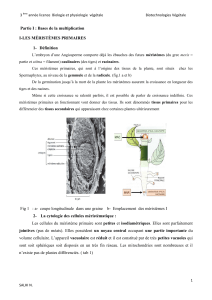

méristème primaire

1- méristème organogène et histogène, de forme globuleuse et comportant des cellules très

peu différenciées, initiant les organes et les tissus de la tige ou de la racine.

2- dans BURTE 1992, méristème primaire : celui qui se différencie à partir du méristème

originel d'un organe pour en donner l'un des constituants.

3- dans CONSEIL NATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 1999, méristème primaire :

En. primary meristem, De. Urmeristem, Promeristem. Ensemble organisé de cellules

méristématiques à petites vacuoles dont le rôle est organogène.

méristème secondaire

1- méristème histogène, de forme tubulaire, composé de cellules différenciées à grandes

vacuoles, développant de façon principalement radiale les tissus secondaires de la tige.

2- dans BURTE 1992, méristème secondaire : provenant d'un tissu adulte qui, en certains

points, peut redonner du tissu méristématique par une série de divisions répétées.

3- dans CONSEIL NATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 1999, méristème secondaire

: En. secondary meristem, De. sekundäres Meristem, Folgemeristem. Ensemble de cellules

méristématiques à grandes vacuoles qui, par division, ajoutent des tissus à des organes

complètement formés. Il est dit histogène.

méristème intercalaire

1- assise méristématique histogène, résidu d'un méristème apical, assurant l'extension

longitudinale des entre-noeuds, des pétioles, des limbes, des stipules.

2- dans CONSEIL NATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 1999, méristème intercalaire

: En. intercalary meristem, De. Restmeristem, interkalares Meristem, Ensemble de cellules

méristématiques, résidu du méristème apical, qui par leur position assurent l'allongement des

entre-noeuds au dessus et au dessous des noeuds,

méristème marginal

1- résidu d'un méristème intercalaire assurant l'extension latérale du limbe foliaire.

méristème apical

1- méristème primaire assurant l'allongement d'un axe.

2- dans BURTE 1992, méristème apical ou terminal : celui qui se trouve à l'extrémité d'un

organe en voie de croissance

3- dans CONSEIL NATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 1999, méristème apical : En.

apical meristem.. De. apikales Meristem. Méristème primaire situé à l'extrémité des tiges,

rameaux et racines, qui assure la production des différents tissus et organes constitutifs de ces

portions du végétal et qui permet leur allongement.

méristème axillaire

1- méristème primaire caulinaire issu d'un méristème apical, assurant la formation d'un

bourgeon ou d'un rameau axillé par une feuille.

méristème caulinaire

1- méristème primaire d'une tige.

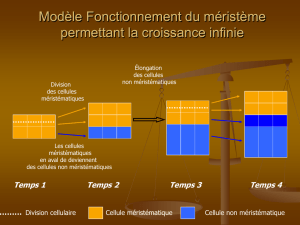

2- dans VALLADE, 1999, le méristème caulinaire (apical) est un méristème primaire

responsable de la mise en place de la partie caulinaire du corps primaire de la plante

(épicotyle de la plantule) ; il poursuit ensuite son activité en assurant la croissance en

longueur de la tige feuillée; il est susceptible de fonctionner pendant toute la durée du vie du

végétal, assurant ainsi une croissance dite indéfinie.

méristème racinaire

1- méristème primaire d'une racine.

méristème d'attente

1- dans CONSEIL NATIONAL DE LA LANGUE FRANÇAISE 1999, méristème d'attente.

En, waiting meristem. Méristème constitutif du méristème apical des tiges et rameaux situé

en portion axiale au dessus et à l'intérieur de l'anneau initial.

On peut distinguer trois grands types de méristèmes :

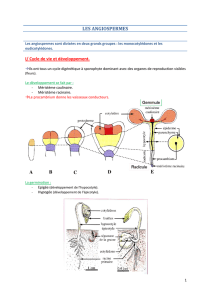

- les méristèmes primaires ou apicaux, formations globuleuses, initiant les organes et les tissus

de la tige ou de la racine :

- méristème caulinaire mettant en place de façon unidirectionnelle basipète les tissus et

les organes de la tige : feuilles et méristèmes axillaires;

- méristème racinaire mettant en place de façon bidirectionnelle acropète (coiffe) et

basipète (les autres éléments) les tissus de la racine;

-cellule initiale unique chez les Thallophytes et chez les végétaux primitifs en général.

- les méristèmes secondaires, assises tubulaires développant de façon principalement radiale

les tissus secondaires de la tige et de la racine :

- le cambium générant du xylème de façon centripète, du liber de façon centrifuge;

- la zone génératrice subéro-phellodermique générant du phelloderme de façon

centripète, du suber de façon centrifuge.

- les méristèmes intervenant de façon complémentaire dans l'achèvement des organes

- les méristèmes intercalaires des tiges, des feuilles de dicotylédones (pétioles, limbes,

stipules), des feuilles de monocotylédones;

- les méristèmes marginaux des feuilles assurant l'extension des limbes foliaires.

III. Discussion

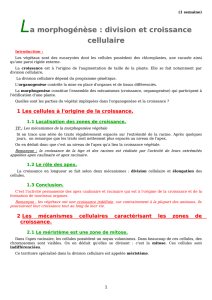

1-Le terme de méristème défini ci-dessus a une acception incontestablement fonctionnelle

morphogène, et non morphologique.

2-On peut sans hésitation exclure des méristèmes les cals, qui ne répondent pas à la première

partie de la définition proposée (absence d'organisation et de coordination).

3-Peut-t-on exclure les zones d'abscission (à la base des pétioles de feuilles, des pédoncules

de fruits, des hypopodiums de bourgeons axillaires, de rameaux phyllomorphes)? Elles

constituent une sise organisée, ont une activité de multiplication coordonnée aboutissant à la

formation d'un issu, qui rappelle celle des méristèmes intercalaires.

4-La notion de méristème regroupe une population très hétérogène sur le plan morphologique,

histologique, morphogénétique:

- Sur le plan morphologique, le méristème peut être réduit à une cellule unique (cellule

initiale apicale chez les plantes primitives dont les Thallophytes), ou correspondre à des

entités unicellulaires de dimensions variables. Dans ce dernier cas, un méristème primaire

caulinaire ou maire a une forme déterminée et une dimension définie (à un pourcentage de

cellules près); une sise cambiale a une forme déterminée, mais ses dimensions (rayon et

longueur de l'assise) sont indéfinies; pour la z.g.s.p., si la répartition globale de l'assise est

globalement tubulaire, sa forme locale est indéterminée; les méristèmes marginaux ont

également des formes indéterminées.

- Sur le plan histologique, les méristèmes sont composés de cellules différenciées à

grandes vacuoles pour les cambiums, de cellules plus ou moins indifférenciées pour les

méristèmes primaires.

- Sur le plan morphogénétique, les fonctions des méristèmes sont très diverses :

histogène complémentaire pour les méristèmes intercalaires et marginaux, histogène complète

pour les cambiums et z.g.s.p., organogène et histogène pour les méristèmes primaires.

5- Une hétérogénéité histologique, cytologique et morphogénétique s'exprime au sein même

du méristème primaire caulinaire : on y a distingué un méristème d'attente, des initiales

apicales, un méristème médullaire, un anneau initial. Le terme de méristème a donc été utilisé

pour désigner des parties du méristème apical.

6- La notion de méristème a beaucoup évolué. Depuis l'origine jusqu'aux travaux de l'école

de Plantefol, à partir de techniques d'histologie et de cytologie, on s'est principalement

intéressé à l'activité productrice du méristème directement liée à la multiplication cellulaire,

avec finalement la mise en évidence de l'anneau initial. L'école américaine et les études plus

récentes, en focalisant l'attention sur les cellules initiales apicales et leurs structures de parois

et sur l'activité génique, mettent l'accent sur le rôle organisateur et stabilisateur du méristème.

C'est ce qui nous permet d'intégrer dans la définition du méristème cette double fonctionnalité

dans l'histo- et l'organogenèse : production de tissus et d'organes d'une part, relais dans

l'organisation de la plante d'autre part.

IV. Bibliographie

Burtë, J.N., 1992. Le Bon Jardinier, 153e édition. La Maison Rustique, 2880p.

Champagnat p., Ozenda p., Et baillaud l., 1969. Biologie végétale., III Croissance

morphogenèse, reproduction, Masson (Paris), 510p.

Conseil National De La Langue Française, 1999. Dictionnaire d'Agriculture français anglais

allemand. 3e édition., 1009p.

Girodet Jean, 1990. Dictionnaire de la langue française, Bordas (Paris), 3113p. + annexes.

Guinochet, 1965. Notions fondamentales de botanique générale.

Nougarède A., 1965- Organisation et fonctionnement du méristème apical des végétaux

vasculaires.- in : Travaux de biologie végétale dédiés au Professeur Plantefol, Masson

et Cie : 171-340.

Pascal, G., 1990. Nouvelle encyclopédie, Bordas (Paris), 6096p.

Romberger, R.A., 1963. Meristems, growth, and developement in woody plants. U.S. Dept.

Agric., Forest Service, Technical Bulletin n' 1293, 214p.

Vallade, Jean, 1999. Structure et développement de la plante. Morphologie et biologie de la

reproduction des angiospermes. Dunod (Paris), 224p.

1

/

4

100%