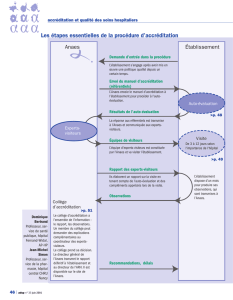

manuel d`accréditation V2

EXTRAIT DU MANUEL D’ACCRÉDITATION

DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Deuxième procédure d’accréditation

Version expérimentale

Selection psychiatrie

Du baqhp-psy

Document de travail

Novembre 2003

1

POLITIQUE ET QUALITE DU MANAGEMENT

Introduction

La prise en charge de la qualité du service rendu au patient est une priorité. Assurer cet

objectif requiert une politique et une organisation de l’établissement, et de ses

différents secteurs d’activité, notamment en lien avec leur environnement (partenaires

extérieurs inclus).

Manager l’établissement consiste d’abord à définir les orientations stratégiques ou le

projet d’établissement permettant de satisfaire les besoins des patients. La mise en

place d’actions, pour remplir ces objectifs, nécessite des conditions optimales de

qualité et de sécurité, l’implication et la coordination de tous les professionnels.

L’implication des dirigeants et des différents acteurs concernés est donc un enjeu

déterminant pour le succès de ces démarches.

La mise en place de cette politique repose, de ce fait, sur l’existence d’un

management* impliquant l’ensemble des dirigeants concernés, dans une approche en

réseau, afin d’être au plus près des besoins du patient pour répondre plus rapidement à

ses attentes, et d’être opérationnel dans des conditions optimales de sécurité. Les

responsables* opérationnels exercent leurs responsabilités en maillage avec les

différents services (pluridisciplinarité, pluriprofessionnalisme). La gouvernance* est

donc collective.

Les références relatives à ce référentiel sont divisées en deux thèmes distincts :

– la politique : elle aborde les conditions d’élaboration des orientations stratégiques

de l’établissement et les grandes lignes de sa politique.

– la qualité du management : elle constitue un élément essentiel de la réussite des

missions de l’établissement. L’objectif ne consiste pas à évaluer les responsables*

mais à appréhender la manière dont ces derniers, qu’ils soient gestionnaires, médecins

ou soignants, remplissent, à leur niveau, la composante managériale de leur mission,

caractérisée par cinq fonctions : prévoir, organiser, décider, motiver et évaluer.

A. POLITIQUE

Référence 1

L’établissement dispose d’orientations stratégiques pour la

prise en charge et la promotion de la santé du patient.

1.a. Les orientations stratégiques répondent aux besoins de la population en termes

de soins, d’éducation et de prévention pour la santé.

L’analyse des besoins permet la définition des orientations stratégiques.

L’établissement développe et hiérarchise l’ensemble de ses projets en fonction de

ses orientations stratégiques définies, en référence au SROS. Spécifiquement, les

politiques ou les projets concernés sont : le projet médical et de soins, le projet

social, le projet du système d’information*, le projet qualité et gestion des risques,

le projet hôtelier, ainsi que ceux ayant trait à l’enseignement et la recherche, le cas

échéant.

Les orientations stratégiques concernent les activités* de soins et les activités de

promotion de la santé. La promotion de la santé permet au patient de mieux

contrôler les déterminants de la santé et ainsi d’améliorer sa propre santé (Ottawa

Charter for Health Promotion, WHO, 1986). L’établissement, outre les soins de

qualité qu’il doit fournir, développe une organisation et une culture allant dans le

sens de la participation active des patients et du personnel.

1.b. Les orientations stratégiques s’appuient sur les résultats des évaluations

menées dans l’établissement et ont été établies à partir de données factuelles.

Le diagnostic interne peut s’appuyer, entre autres, sur les résultats du bilan de

l’exercice précédent en termes de performances, l’analyse des résultats des

enquêtes de satisfaction des usagers, l’adéquation des compétences aux nouvelles

activités*, s’il y a lieu, les données de la veille technologique (progrès scientifiques,

évolutions des pratiques, les données du comité de coordination de la qualité et

des risques.

Se référer au guide L’Autodiagnostic de la qualité du management* en

établissements de santé.

1.c. Les orientations stratégiques intègrent la réflexion sur la participation de

l’établissement aux réseaux de santé.

Le réseau de santé* a pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la

continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de

celles qui sont spécifiques à certaines populations (ex. : personnes âgées fragiles),

pathologies (ex. : pathologies neurologiques), ou activités* sanitaires

(ex. : intégration du service d’urgences au réseau hospitalier et de médecine de

ville).

1.d. La direction et les instances jouent pleinement leur rôle dans la définition et le

suivi des orientations stratégiques.

1.e. Les professionnels sont associés à l’élaboration des orientations stratégiques

qui sont connues de tous, y compris des professionnels correspondants exerçant

hors établissement.

Les correspondants sont les professionnels extérieurs, en lien régulier avec

l’établissement.

1.f. Les modalités de suivi, d’évaluation et d’ajustement des orientations

stratégiques sont prévues.

Référence 2

Les orientations stratégiques accordent une place primordiale à

la participation du patient et de son entourage.

2.a. Le respect des droits et de l’information du patient est inscrit dans les priorités

de l’établissement.

2.b. L’écoute du patient et de son entourage est organisée.

Lieux d’écoute, colloque singulier, recueil et gestion des commentaires et des

plaintes, identification* des soignants.

2.c. La prévention de la maltraitance* du patient est organisée.

2.d. Une réflexion éthique autour de la prise en charge du patient est favorisée.

Exemples de sujets d’éthique : conflits d’intérêt, activités promotionnelles, refus de

consentement, participation à des activités de recherche, affectation des

ressources, prise en charge des derniers moments de la vie, respect des choix du

patient en fin de vie, don d’organes.

Modalités de réponse : actions de formation, communication autour des problèmes

rencontrés, définition et mise en place de processus* d’enquête.

Modalités d’appréciation : décrire les principaux problèmes d’éthique et de

déontologie rencontrés au cours des deux dernières années, par exemple.

2.e. Les projets de recherche respectent les droits du patient.

2.f. Le don d’organe est favorisé.

Comment l’établissement a-t-il organisé la prise en compte du consentement

préalable, l’information du patient et de l’entourage, la formation des professionnels

à la demande de consentement, l’information sur les critères d’identification* des

candidats potentiels, la systématisation de la demande, le signalement

systématique des décès aux organismes concernés, les difficultés liées au don par

des donneurs vivants.

2.g. L’implication du patient et de son entourage est favorisée dans la planification,

le suivi, l’évaluation et l’amélioration des services rendus.

Actions de formation des patients, participation à divers comités dont notamment le

conseil d’administration, le CLIN, comités de patients, représentants des usagers,

etc.

Référence 3

L’établissement a défini une politique d’amélioration de la

qualité et de gestion des risques.

Cette politique vise à améliorer le service médical rendu au patient, la sécurité des

personnes, la satisfaction du patient et des autres parties prenantes, la satisfaction

des professionnels et l’efficience* de l’établissement.

Cette politique intègre les différents domaines de risque, cliniques et non cliniques.

3.a. Les priorités et les objectifs de l’établissement, en matière d’évaluation et

d’amélioration de la qualité, et de gestion des risques, sont définis au regard

des orientations stratégiques de l’établissement.

Cette définition repose sur l’analyse de la littérature, les enquêtes ou directives

nationales ou régionales, les résultats de recherche, le recueil de l’information

disponible définissant les meilleures pratiques, les études de satisfaction du patient

et des professionnels, etc.

3.b. Les professionnels sont associés à l’élaboration des priorités de l’établissement

en termes d’évaluation et d’amélioration de la qualité, et de gestion des risques,

et sont régulièrement informés.

3.c. Le développement d’une culture d’amélioration de la qualité et de gestion des

risques est favorisé.

Référence 4

Une politique du dossier du patient est définie collectivement

pour l’ensemble des secteurs d’activité*.

4.a. Le regroupement des informations concernant chaque patient est organisé.

4.b. La confidentialité* des dossiers et des informations concernant le patient est

assurée.

4.c. Les règles de gestion et de communication des dossiers du patient sont définies

et connues des professionnels concernés.

Ces règles concernent la tenue, le format, les délais, l’accès, les modalités de

conservation et de destruction.

4.d. Les instances s’assurent que l’évaluation périodique de la tenue du dossier est

réalisée.

B. QUALITE DU MANAGEMENT

Se référer au guide L’autodiagnostic de la qualité du management* en

établissements de santé.

Référence 5

La direction et les instances prévoient les évolutions en y

associant les acteurs concernés.

Référence 6

La direction et les instances organisent les missions et les

activités* de l’établissement en favorisant la prise de

responsabilité des acteurs.

Référence 7

La direction et les instances décident des actions à mettre en

œuvre en impliquant les acteurs concernés.

Référence 8

La direction et les instances motivent les acteurs en favorisant

leur adhésion et leur implication.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

1

/

45

100%