Les fondements des échanges internationaux

www.fr.wikipedia.org/wiki/acceuil

(rubrique société)

39

@

INTERNET

Les fondements

des échanges

internationaux

I Le libre-échange

A. Les théories traditionnelles du commerce international

B. Les nouvelles théories du commerce international

C. Le libre-échange en débat

II Le protectionnisme

A. Les instruments du protectionnisme

B. La justification du protectionnisme

C. Les coûts du protectionnisme

Chapitre 2

D

epuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’ouverture des économies

aux échanges internationaux s’est accompagnée d’une phase de

croissance économique sans précédent. Les faits semblent ainsi vérifier

les effets positifs quant au bien-être mis en avant par les théoriciens

du libre-échange.

Ces auteurs vont fournir diverses explications complémentaires

sur l’intérêt de la spécialisation et ses effets sur l’économie mondiale.

Pourtant, malgré de nettes avancées, le libre-échange n’est pas encore

une pratique totalement généralisée, même parmi les pays les plus

libéraux comme les États-Unis.

Le protectionnisme a été et reste préconisé par d’autres auteurs.

Il est généralement présenté comme un moyen nécessaire à la mise

en place d’une politique de développement dans les pays du tiers-monde

ou à la reconversion de secteurs industriels dans les pays développés.

De nombreuses controverses subsistent sur les avantages et

les inconvénients respectifs de ces deux politiques.

Les fondements des échanges internationauxChapitre 2 40

1. Quel est l’avantage reconnu

au libre-échange ?

2. Bénéficie-t-il à tous les pays

de manière identique ?

3. Des freins au libre-échange

existent-ils toujours ?

Le libre-échange

Le libre-échange est une doctrine économique qui préconise la liberté

des échanges internationaux de biens, de services et de capitaux. Il

s’oppose donc à toutes formes d’entraves qui limiteraient le commerce

international. Selon cette théorie, la spécialisation qui en résulte per-

met aux différents pays d’être plus efficients et contribue à la richesse

des nations.

A Les théories traditionnelles du commerce international

Ces théories considèrent que les nations se spécialisent dans

les productions pour lesquelles les coûts sont les plus bas.

La division internationale du travail qui en résulte permet

de parvenir à une situation optimale.

1. La théorie des avantages absolus (A. Smith)

Les avantages de la spécialisation et de l’échange international ont été mis

en évidence à la fin du

XVIII

esiècle par Adam Smith (1723-1790), auteur

classique anglais. Il fonde son analyse sur les avantages absolus de coût

qu’un pays peut posséder sur un autre pays :

–Un pays a intérêt à se spécialiser dans la production des biens pour

lesquels ses coûts de fabrication sont plus faibles qu’à l’étranger et à

importer ceux pour lesquels ses coûts sont plus élevés.

– Cette spécialisation permet la réalisation d’une production mondiale opti-

male puisque les biens sont produits là où les coûts sont les plus bas, et

met en place une division internationale du travail (DIT) entre les diffé-

rentes nations.

La théorie des avantages absolus comporte cependant un inconvénient

majeur : comment un pays dont les coûts de production sont plus élevés

pour tous les biens peut-il commercer ?

2. La théorie des avantages comparatifs (D. Ricardo)

Un autre économiste anglais, David Ricardo (1772-1823), complète la

théorie de Adam Smith :

–Un pays a toujours intérêt à se spécialiser dans la production pour

laquelle il possède un avantage relatif, c’est-à-dire un avantage le plus

élevé en termes de coût ou un désavantage le moins élevé.

– La spécialisation et le commerce international sont expliqués par des coûts

et donc des techniques de production différentes.

– Les nations obtiennent, grâce à l’échange international, une quantité de

biens plus importante que celle dont elles disposaient sans échange. Elles

bénéficient ainsi d’un gain de bien-être.

3. La théorie des dotations de facteurs (Heckscher et Ohlin)

Deux auteurs suédois, Eli Heckscher (1919) et Bertil Ohlin (1930), pour-

suivant la théorie ricardienne, ont cherché à expliquer la configuration

des échanges.

Selon eux, les avantages comparatifs ne proviennent pas uniquement de la

productivité du travail mais de l’ensemble des facteurs de production

(capital, terres, ressources minérales) dont dispose un pays.

Les Canadiens exportent, par exemple, des produits forestiers vers les États-

Unis, non parce que les bûcherons canadiens sont plus efficaces que les bûche-

rons américains, mais parce que le Canada est richement doté en ressources

forestières.

CP

1

I

David Ricardo

(1772-1823)

Économiste classique anglais,

auteur Des principes de l’économie

politique et de l’impôt (1817).

Théoricien de l’économie de

marché, il développe les travaux

de son prédécesseur, Adam Smith.

Sa théorie de l’échange

international demeure

le pilier du libre-échangisme.

En écho à la fameuse «main

invisible» de Smith, il écrivait :

«Dans un système de parfaite liberté

du commerce, chaque pays consacre

naturellement son capital et son

travail aux emplois qui lui sont

le plus avantageux. La recherche

de son avantage propre s’accorde

admirablement avec le bien

universel.»

1

© Rue des Archives.

Les relations économiques internationalesPartie I41

Les coûts comparatifs

Pour démontrer sa théorie, D. Ricardo présente la situation

suivante qui exprime les conditions de production de deux produits

– le vin et le drap – par deux pays – le Portugal et l’Angleterre :

•

Le Portugal a besoin de 80 heures de travail pour produire une unité

de vin et de 90 heures pour fabriquer une unité de drap.

•

L’Angleterre a besoin de 120 heures de travail pour produire une unité

de vin et de 100 heures pour fabriquer une unité de drap.

PRATIQUE

1. Montrez que la théorie des avantages absolus ne

peut être explicative d’échanges internationaux

dans le cas présent.

2. Calculez le coût total de production d’une unité

de vin et de drap pour chacun des pays, puis le

coût total pour les deux pays, dans l’hypothèse

d’une absence de spécialisation et d’échanges.

3. Expliquez pourquoi le Portugal va se spécialiser

dans le vin et l’Angleterre dans le drap.

4. Calculez le coût total de production de deux

unités de vin par le Portugal et de deux unités

de drap par l’Angleterre, puis le coût total

pour les deux pays dans l’hypothèse d’une

spécialisation et d’échanges internationaux.

5. Déduisez de ces calculs les gains que permet

l’échange international.

6. Comment ces gains peuvent-ils se répartir

entre les deux pays ?

Production Production

d’une unité de vin d’une unité de drap

Portugal 80 heures de travail 90 heures de travail

Angleterre 120 heures de travail 100 heures de travail

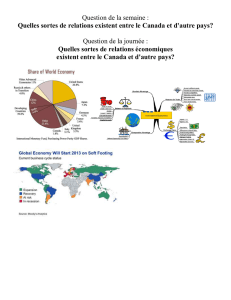

La problématique du libre-échange

L’essor des échanges internationaux ces vingt dernières

années, deux fois plus rapide que celui du PIB mondial

réel (6 % contre 3 %), a accéléré l’intégration économique

et relevé les niveaux de vie. Beaucoup de pays en dévelop-

pement ont pris part à ce processus, qui leur a permis de

resserrer l’écart qui les sépare des pays riches et de devenir,

en tant que groupe, un acteur important du commerce

mondial. Leurs échanges ont augmenté plus vite que ceux

des autres groupes et leurs relations commerciales ont

profondément changé par rapport au schéma traditionnel

Nord-Sud.

Ils assurent désormais près d’un tiers du commerce mon-

dial, beaucoup d’entre eux ont fortement accru leurs

exportations de produits manufacturés et de services, et

40 % de leurs exportations vont aujourd’hui à d’autres

pays en développement. Toutefois, bon nombre de pays à

faible revenu n’ont toujours pas intégré l’économie mon-

diale – sous l’effet conjugué de contraintes externes et

internes – et les plus pauvres d’entre eux ont même vu

leur part des échanges mondiaux diminuer. En dépit de

cet acquis, le système commercial mondial doit encore

relever de formidables défis.

Premièrement… la protection restera

élevée et concentrée sur des domaines qui

présentent un intérêt particulier pour les

pays en développement. Dans l’agriculture,

seuls des progrès limités ont été accomplis

dans la réduction des droits élevés et des

subventions qui faussent les échanges.

Deuxièmement, suite aux progrès de l’in-

tégration économique et au recul des tarifs

douaniers et des restrictions quantitatives à

l’importation, l’attention s’est déplacée vers

d’autres obstacles au commerce qui tou-

chent aux politiques nationales, tels que les

subventions industrielles, les droits de la

propriété intellectuelle ou, plus récemment,

l’investissement et la politique de la concur-

rence. ■

Anne MCGUIRK, « Le programme de Doha »,

Finances et développement, septembre 2002.

[

Le commerce a été un moteur

de la croissance au cours

du demi-siècle écoulé…

]

1

Les fondements des échanges internationauxChapitre 2 42

1. Que signifie « avoir des dotations

factorielles peu différentes » ?

2. Définissez les notions de commerce

international interbranche

et intrabranche.

3. Relevez et expliquez les phénomènes

économiques qui ne sont pas pris en

compte par les théories traditionnelles

du commerce international.

1. Définissez la notion d’économie

d’échelle et illustrez-la en recourant

au tableau ci-contre.

2. Expliquez le mécanisme qui permet

une amélioration du bien-être par

le biais des échanges internationaux.

3. En supposant qu’en autarcie les

niveaux de production nationaux,

compte tenu du marché intérieur,

soient de 5 gadgets pour la

Grande-Bretagne et de 10 gadgets

pour les États-Unis, décrivez

le mécanisme qui se mettra en œuvre

en cas d’ouverture des frontières.

Les pays vont se spécialiser et exporter des produits qui nécessitent des

facteurs de production relativement abondants chez eux (et donc peu

coûteux) et importer des produits recourant à des facteurs de production

relativement rares (et donc onéreux).

B Les nouvelles théories du commerce international

Ces nouvelles théories se démarquent des théories traditionnelles

et cherchent à expliquer les échanges de produits similaires

entre les pays. L’existence d’économies d’échelle et la recherche

de différenciation de firmes oligopolistiques, l’unification croissante

du marché mondial et les stratégies des firmes multinationales

en sont les déterminants principaux.

Il apparaît de plus en plus que les théories traditionnelles sont incapables

d’expliquer les caractéristiques du commerce international actuel.

En particulier, la théorie des coûts comparatifs est explicative des échanges

dits « interbranches » alors qu’aujourd’hui, plus de la moitié des échanges

sont « intrabranches ».

À la suite de nombreux autres auteurs, Paul R. Krugman met particulièrement

l’accent sur les économies d’échelle et la différenciation des produits pour

expliquer ces échanges.

1. Économies d’échelle et commerce international

Les économies d’échelle (ou rendements croissants) expriment une réduction

du coût moyen du produit lorsque la quantité fabriquée augmente.

Les firmes les plus efficaces dans un type de production ont donc intérêt

à se spécialiser, à accroître leur volume de production pour réduire leur

coût. Elles se trouvent alors plus compétitives et peuvent exporter leur

production.

À terme, seules les plus grosses firmes resteront efficientes et formeront un

marché mondial oligopolistique.

2. Marchés oligopolistiques et différenciation des produits

Sur ces marchés oligopolistiques, les firmes cherchent à différencier leurs

produits pour bénéficier d’une situation de monopole. De la sorte, des pro-

duits de variétés différentes peuvent être proposés aux consommateurs et

font l’objet d’échanges intrabranches : certains consommateurs français achè-

teront des véhicules Renault mais d’autres préféreront Fiat ou BMW… ; des

consommateurs italiens ou allemands achèteront des véhicules Peugeot…

3. La stratégie des firmes multinationales

L’influence des firmes multinationales est absente des analyses tradition-

nelles du commerce international.

Or, le développement des firmes multinationales a un impact important sur

les échanges internationaux en générant des flux déterminés par les stratégies

mises en œuvre :

– Lorsqu’il s’agit d’assurer une présence sur les marchés étrangers,

l’implantation d’une firme aura pour effet de réduire les flux d’échanges

internationaux initiaux (production sur place et réduction des exportations

du pays d’origine).

– Toutefois, aujourd’hui, les échanges entre les filiales de groupes multi-

nationaux représentent plus du tiers du commerce mondial. Les raisons sont

multiples : taux d’imposition différents selon les pays, spécialisation des

filiales, coût de la main-d’œuvre, etc.

2

3

2

4

méthodo

3

Les relations économiques internationalesPartie I43

Les insuffisances des

théories traditionnelles

◗Contrairement aux enseignements de la théorie tradi-

tionnelle, le commerce international se développe le plus

entre les nations les plus développées dont les dotations

factorielles sont peu différentes. Il s’agit donc d’un

commerce entre nations très peu différenciées les unes

des autres, alors que la théorie traditionnelle met au

contraire en avant le rôle des caractéristiques différentes

des nations pour expliquer l’échange international.

◗La part du commerce international intrabranche, qui

existe lorsqu’un pays importe et exporte simultanément

les mêmes biens dans le commerce mondial, est très

significative et est la plus dynamique. La théorie tradition-

nelle n’a pas d’explication à proposer d’un tel phénomène

qui est incompatible avec sa vision de la spécialisation

internationale.

◗La théorie traditionnelle ne laisse aucune place aux firmes

multinationales et au commerce intrafirme dans son

schéma, puisque ce sont les nations et elles seules qui

échangent. Cependant, les échanges entre des filiales de

firmes multinationales implantées dans des pays diffé-

rents représentent plus du tiers du commerce mondial

de marchandises dans les années 1980.

M. R

AINELLI

,

La Nouvelle Théorie du commerce international,

coll. « Repères », La Découverte, 2003.

2

Économie d’échelle et commerce international

E

n pratique beaucoup d’in-

dustries sont caractérisées

par des économies d’échelle (on

parle aussi de rendements crois-

sants) : la production est alors

d’autant plus efficiente que

l’échelle sur laquelle elle est

faite est importante. Lorsqu’il

y a des économies d’échelle, le

fait de doubler les intrants(1)

dans une industrie augmente

la production de cette indus-

trie de plus du double…

Nous pouvons utiliser cet

exemple pour voir comment

les économies d’échelle don-

nent naissance à un échange

international. Imaginons un

monde composé de deux pays,

l’Amérique et la Grande-

Bretagne, qui ont tous deux

la même technologie pour la

production de gadgets. Sup-

posons en outre qu’au départ

chaque pays produit 10 gad-

gets. Le tableau montre que

ceci demande 15 heures de tra-

vail dans chaque pays : dans le

monde entier, 30 heures de

travail sont utilisées pour pro-

duire 20 gadgets. Supposons

maintenant que nous concen-

trions la production mondiale

de gadgets dans un seul pays,

par exemple l’Amérique, où

nous continuons à employer

30 heures de travail. Dans un

seul pays, ces 30 heures de tra-

vail peuvent produire 25 gad-

gets. Ainsi, en concentrant la

production en Amérique, l’éco-

nomie mondiale peut, avec la

même quantité de travail,

produire 25% de gadgets en

plus. ■

P. R. KRUGMAN, M. OBSTFELD,

Économie internationale,

De Boeck Université, 1996.

1. nda : intrants = facteurs de production.

Relation des intrants à la production dans une industrie hypothétique

3

5

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

35

2

1,5

1,33

1,25

1,2

1,16

Production Intrants de travail (heures) Intrant moyen de travail

Le commerce international est dit interbranche

si la nation considérée exporte des biens

différents de ceux qu’elle importe, par exemple

le vin et le drap dans l’exemple de

David Ricardo. En revanche, l’importation et

l’exportation simultanées de vin (ou de drap)

est une situation de commerce intrabranche.

Les études empiriques menées dans ce domaine

montrent premièrement que la part du commerce

intrabranche atteint, dans les années

quatre-vingt, environ 50 % du commerce

international des pays développés et

deuxièmement que ce pourcentage a cru

significativement depuis les années 1960.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

1

/

14

100%