Tout est-il permis pour lutter contre les risques d`épidémie

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?

euxquiveulentsavoircequ’ilnefautsurtoutpasfaireencasdecontagiongrave,maisque

l’onfaitquandmême,n’ontqu’àrelirelesrécitsdestroisdernièresgrandesépidémies

internationalesdecedébutduXXIesiècle.En2003,leSRASserépandrapidementàpartir

d’uneprovincedusuddelaChine.Pendantplusieurssemaines,entreautrespouréviterles

pertesfinancièresqu’engendreraitunetellenouvelle,lesautoritéschinoisesnientl’évidence,cequi

favoriselapropagationduvirusdanslemondeentier.En2009,l’OMStirelasonnetted’alarme:elle

annonce,defaçonquelquepeuprécipitée,quelevirusAH1N1menacedirectementl’Occident:

c’estlapaniquegénéralisée.Certainesfirmespharmaceutiquesreniflentlabonneaffaire.Aprèsavoir

prisdesmesurespoursedéchargerdetouteresponsabilitéencasdeproblèmeavecleursvaccins,

ellespassentdejuteuxcontratsavecdesEtats,dontlaBelgiqueetlaFrance,pourdesmillionsde

dosesquiresterontfinalementinutilisées.Décembre2013,levirusEbolasepropageenAfriquede

l’Ouest.L’OMS,cettefois,tardeàalerterlesinstancesmondiales.LesEtatsoccidentaux,dansun

premiertemps,semontrentpeuconcernés.Ilfaudraqu’ilssesententeux‐mêmesmenacéspourque

finalement,uneaidesoitdégagée.Etpendantquecescomportementspeuglorieuxoccupentle

devantdelascène,chaqueannée,danslespaysduTiers‐Monde,de6à7millionsdepersonnes

décèdentsilencieusementdusida,dupaludismeetdelatuberculoseréunis,dansunerelative

indifférence.

Solidaritéintéressée,fuiteenavant,déni,précipitation,recherchedeprofitsoupeurde

perdredel’argent:lorsquelamortdemasseseprofile,labassessehumainesedévoile.Sagrandeur

aussi.Carondoitbienleconstater,ceuxquicontribuentàlavictoiresurlesépidémiesontd’autant

plusdeméritequ’ilsluttent,parfoisaurisquedeleurvie,contredeuxfléaux:levirus…etlabêtise

decertains,quielleaussipeutserévélermortellementcontagieuse.

Celadit,quecesoitauniveauinternationaloulocal,dansleslieuxdevieexposéscommeles

hôpitaux,lesmaisonsdereposoulescrèches,laconfrontationaurisqued’épidémie,etlecombaten

casd’épidémieavéréeposentdenombreusesquestionséthiques.Nousenévoqueronsquatreen

guised’ouverturedecedossier.

Lapremière,incontournable,netrouveraaucunesolutionsatisfaisante:uneépidémie

justifie‐t‐ellequelesdroitsdesindividus–lalibertédeconsentiràdessoinsetdedisposerdeson

corps–soientrelativisés,voiresuspendus,auprofitdubiendelacollectivité?L’isolementoulamise

enquarantaineainsiquelestraitementspeuvent‐ilslégitimementdevenircontraignants?Onnevoit

pascomment,dansdescasavérésdemenacesparticulièrementgraves,onpourraitagirautrement.

Toutefois,pourquecette«violence»imposéeauxindividusdevenusdangereuxrestelaplus

humainepossible,ilfautsansdoutequetroisconditionssoientrencontrées.Premièrement,quele

dangerréelsoitparticulièrementélevéetqu’iln’yaitaucuneautrealternative.Deuxièmement,que

laprivationdelibertérencontreaussilesintérêtsdel’individucontraint,enétantpourluilaseule

façondepouvoirêtreprisenchargeetd’avoirunechanced’êtresoigné.Troisièmement,queles

dommagesquelepatientpeutéventuellementsubirenraisondestraitementsouvaccinsimposés

contresongréengagentlaresponsabilitéjuridiquedesfirmespharmaceutiquesoudesEtatsquiy

recourentenconnaissancedecause.Maisquoiqu’ilensoit,mêmedansdessituationsultimes,on

doitgarderconsciencequesacrifierlavolontédespatientsreste–etdoitrester–unedécision

éthiquementproblématique.

C

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015

Toutest‐ilpermispourluttercontrelesrisquesd’épidémie?,EthicaClinica,n°78,juin2015

Secondedifficulté:commentapprécierquecertainesinstitutionsdesoinsidentifientleurs

patientscontagieuxàl’aided’unsignedistinctifcommeunbraceletnominatifdecouleur?

L’intentionestlouable:ils’agitdeprotégerlesautrespatientsetsurtoutlepersonnelsoignanten

casd’intervention.Maisl’ontransgresseallègrementledroitàlaconfidentialité.Onpeutaussise

demandersilespatientssaventcequesignifiecebraceletqu’ilsportent.Etparailleurs,les

institutionsconcernéesacceptent‐ellesqu’ilspuissentrefuserdeporteruntelsigne?Cedébat

débordeducadrelimitédesinstitutions:aujourd’hui,lapossibilitédestigmatiserunpays,une

région,uneville,ungroupedepersonnesestdevenued’autantplusréellequed’unepart,onpeut

techniquementremonterjusqu’àl’individuquiestàl’originedelapropagationd’uneépidémie–«le

caszéro»–etqued’autrepart,lesmédiasdiffusentmondialementl’informationendirect,photo

d’identitéenappui.Ainsiapprendra‐t‐on,en2003,queleSRASs’estrépanduparl’intermédiaire

d’unmédecindeCantonâgéde64ansqui,le21février2003,contaminelesclientsdel’hôtel

MétropoledeHongKongdanslequeliloccupelachambre911.Encoreaujourd’hui,n’importequi

peutretrouversurinternetlenomdecemédecin.Uneépidémie,quelquesoitsondegréde

dangerosité,justifie‐t‐ellelenon‐respectdelavieprivéeetlevioldusecretprofessionnel?

Troisièmedilemmeinsoluble:selonlesscénarios,ilpeutarriverquel’onnedisposepas

d’embléedetraitementssuffisantspourprotégertouteunepopulationd’uneépidémiedébutante.

D’oùlaquestionquis’imposeauxpolitiquescommeauxsoignants:quiprivilégier?Leprincipe:

«Premiersarrivés,premiersservis»est‐ilimmoral?Est‐ilplusacceptabledesélectionnerlesjeunes

enâgedesereproduire,oucellesetceuxquiontdelourdesresponsabilités,ousontlesplus

fortunés?Bref,faut‐illaisserfairelehasard,oudonnerunechanceàl’avenir,ourécompenserle

mériteindividuel?Quelquesoitlecritèreretenu,ouquelquesoitl’ordredanslequelon

hiérarchiseracesprincipes,aucunesolutionnepourraêtrejugéesatisfaisante,puisquetoutes

consistentàcondamnervolontairementcertainsgroupesd’individus.

Enfin,commententendrelacraintedessoignantspourleurpropresécurité?Enl’absencede

volontairesennombresuffisant,faudrait‐ilcontraindrecertainsd’entreeux–etsioui,lesquelsetsur

quelscritères?–àsemettreendangerpoursauverousimplementaccompagnerlespatients?Dira‐

t‐onqu’ilsdoiventassumerlesrisquesdeleurmétier,aumêmetitrequelespompiersoules

policiers?Mais,àraisonnoussemble‐t‐il,l’assistanceàpersonneendangern’impliquepas,dansle

droitbelge,quel’ondoivemettresavieenpéril.

Tousceuxquitravaillentdanslesinstitutionsdesoinsouleslieuxdeviesaventqu’ilssont

exposésauxrisquesd’épidémie,graveounon.Auniveauinternational,onditnepasêtreàl’abri

d’uneépidémiefulguranteetmeurtrière,àl’instardelagrippeespagnolede1918,quifitplusou

moins100millionsdemorts,d’aprèslesdernièresestimations.Lapeuretlecoûtfinancierengendré

pardetelsfléauxnepeuventpasjustifiern’importequelleattitude.

Jean‐MichelLongneaux

1

/

2

100%

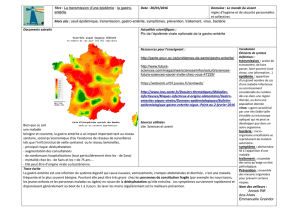

![EPIDEMIE DE GASTRO-ENTERITE relu CD [Mode de compatibilité]](http://s1.studylibfr.com/store/data/000997647_1-3ee6c85c0e3f98f7fa2ef35f398bb839-300x300.png)