Charles de Gaulle - FR Dokumenty - bura_kotka

Charles de Gaulle.doc

(185 KB) Pobierz

Charles de Gaulle

I. Biographie

1. 1890-1940: les années de formation

1890-1914: une éducation traditionnelle

1914-1924: la Grande Guerre

1925-1940: un officier anticonformiste

2. 1940-1946: l’homme du 18 juin

Juin 1940: l’Appel

1940-1944: la France libre et la France combattante

1944-1946: La Libération

3. 1947-1958: le politique contre la Ive Rpublique

1947-1953: Le Rassemblement du peuple français

1953-1958: la traversée du désert

Mai-déecembre 1958: de Gaulle, le recours

4. 1959-1969: le président de la Ve République

1959-1962: La nouvelle République

1962-1968: la consolidation du régime

Mai 1968

1969-1970: Le grand départ

Une éducation traditionnelle

Charles de Gaulle est né à Lille le 22 novembre 1890 au sein d'une famille catholique et

patriote. Le "petit Lillois de Paris", qui considère alors l'Armée comme "une des plus

grandes choses du monde", se tourne vers la carrière militaire.

Son père, Henri de Gaulle, professeur de lettres et d'histoire, a eu une grande influence sur lui. Les

Jésuites et les Assomptionnistes donnent au jeune Charles une solide culture générale et humaniste.

Il subit aussi l'influence de Péguy et surtout de Bergson. Si Henri de Gaulle se dit "monarchiste de

regret", si on peut lire chez lui L'Action française de Maurras, ses enfants ne remettent pas en cause

la République. Lors de l'affaire Dreyfus, convaincu de l'innocence du capitaine accusé de trahison,

Henri de Gaulle exprime en outre des opinions dreyfusardes, assez rares dans son milieu.

Charles opte pour la carrière des armes. Après une année de préparation au collège Stanislas à

Paris, il est reçu en 1908 à l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, au 119e rang. Il a comme

condisciple le futur maréchal Juin. Les élèves doivent avant tout connaître la troupe. C'est

l'infanterie que de Gaulle choisit, la jugeant plus "militaire", car plus directement exposée au feu

en temps de guerre. Pour son année de troupe, il est détaché comme élève officier au 33e régiment

d'infanterie d'Arras commandé alors par le colonel Pétain. À sa sortie de Saint-Cyr, en 1912, au

13e rang, il choisit pour affectation ce même 33e régiment d'Arras.

La Grande Guerre

Lors de la Première guerre mondiale le lieutenant Charles de Gaulle reçoit son baptême du

feu. Blessé trois fois, il est laissé pour mort à Verdun. Fait prisonnier, il est transféré en

Allemagne dans des camps d'où il tente de s'évader par cinq fois.

Peu après la déclaration de la guerre du 2 août 1914, le lieutenant de Gaulle combat dans la Ve

Armée de Lanrezac, stationnée dans le Nord-Est. Blessé dès le 15 août à Dinant, évacué et

hospitalisé, il ne peut rejoindre le front qu'en octobre. Il est blessé une deuxième fois au combat

de Mesnil-les-Hurlus le 10 mars. Après avoir été soigné, il rejoint le 33e régiment d'infanterie où

il est commandant de compagnie puis adjoint au colonel. Il reçoit une troisième blessure lors de la

bataille de Verdun à Douaumont, en 1916. Laissé pour mort, il reçoit une citation à titre posthume

à l'ordre de l'armée. Fait prisonnier, il est soigné à l'hôpital de Mayence puis enfermé entre autres

dans la forteresse d'Ingolstadt en Bavière.

Cinq tentatives d'évasion ayant échoué, (de mai à septembre, il est successivement interné à

Osnabrück, Neisse, Sczuczyn, puis en octobre 1916, au fort d'Ingolstadt ; en juillet 1917, au camp

de Rosenberg ; en octobre 1917, à la prison militaire de Passau ; en novembre 1917, à Ingolstadt ;

en mai 1918, au camp de Wülzburg ; en septembre 1918, dans les prisons de Tassau et Magdeburg

) il ne sera libéré qu'à l'armistice. Ses compagnons de captivité sont notamment le commandant

Catroux, le journaliste Rémy Roure et Thoukhatchevski, futur maréchal de l'Armée rouge, victime

des purges staliniennes. Il profite de sa captivité pour approfondir sa connaissance de l'Allemagne,

lire les auteurs allemands. Il fait des conférences à caractère stratégique et géopolitique sur le

déroulement de la guerre notamment.

Il est libéré après l'armistice du 11 novembre 1918 et retrouve les siens en décembre. De 1919 à

1921, de Gaulle est envoyé en Pologne où il participe à la formation de la nouvelle armée qui lutte

victorieusement contre l'Armée rouge. À son retour, il épouse Yvonne Vendroux le 6 avril 1921 à

Calais. Son fils Philippe naît le 28 décembre suivant. Le capitaine de Gaulle est chargé de cours à

l'École de Saint-Cyr, avant son admission à l'École supérieure de guerre en 1922. Il fait un stage à

Trèves, puis à l'état-major de l'armée française du Rhin à Mayence en 1924. Le 15 mai, naît sa fille

Elisabeth.

Un officier anticonformiste

En 1925, il est détaché à l'état-major du maréchal Pétain, vice-président du Conseil supérieur de

la Guerre. Il est à nouveau affecté à Trèves en 1927, comme chef de bataillon. Le 1er janvier 1928

naît sa seconde fille Anne. De Gaulle est muté au Levant en 1929 et passe deux ans à Beyrouth

avec sa famille. En 1931 il est affecté au secrétariat général de la Défense nationale à Paris. Ce

nouveau poste est pour lui important, car c'est l'occasion de s'initier aux affaires de l'État.

Pendant cette période, il publie de nombreux articles qui le font remarquer, notamment "Doctrine

a priori ou doctrine des circonstances" dont la thèse avait été jugée hétérodoxe par la hiérarchie :

contrairement à la doctrine traditionnelle qui veut que l'action de l'armée se déroule suivant des

normes connues à l'avance, le capitaine de Gaulle pense que tout en respectant certains principes,

il est indispensable de se plier aux circonstances. Il prononce plusieurs conférences à l'Ecole

supérieure de guerre sous l'autorité du maréchal Pétain ; il y fait preuve d'indépendance d'esprit et

développe l'idée qu'il se fait du chef militaire : "L'Action du chef de guerre", " Du caractère". De

Gaulle réfléchit à une réforme de l'armée et aux relations entre l'armée et le politique. C'est ainsi

que dans son premier ouvrage, La Discorde chez l'ennemi, qui paraît en 1924, il insiste sur le fait

que le politique doit primer sur le militaire.

En 1932, Le Fil de l'épée rappelle l'importance de la formation des chefs et le poids des

circonstances. Il aborde la théorie de la nécessité d'un corps de blindés, alliant le feu et le

mouvement, capable d'initiatives et d'offensives hardies. Dans son ouvrage,Vers l'Armée de métier,

publié en 1934, il développe cette question de fond, qui nécessite la création d'une armée

professionnelle aux côtés de la conscription. Cependant, cette idée rencontre peu d'échos

favorables, sauf de la part de Paul Reynaud, député de droite, ou de Philippe Serre ; de son côté,

dans les colonnes du Populaire, Léon Blum stigmatise cette armée de professionnels qu'il assimile,

comme d'autres, à des prétoriens. A l'étranger, en revanche, l'emploi des blindés tel que de Gaulle

le préconise suscite la plus grande attention (Guderian, Liddel Hart). A Paris, de Gaulle fréquente

diverses personnalités autour du colonel Émile Mayer, retraité très ouvert, favorable à la réforme

de la stratégie qui ne doit pas se contenter de la défensive derrière la ligne Maginot. Cependant, ni

l'un ni l'autre ne sont écoutés.

Colonel en 1937, il est nommé à la tête du 507e régiment de chars à Metz. Lors de la déclaration

de guerre de la France et l'Angleterre à l'Allemagne le 3 septembre 1939, le colonel de Gaulle est

nommé commandant des chars de la Ve Armée.

En janvier 1940, de Gaulle envoie à quatre-vingts personnalités, dont Léon Blum, Paul Reynaud,

ainsi qu'au général Gamelin et au général Weygand, un mémorandum fondé sur les opérations de

Pologne. Intitulé L'Avènement de la force mécanique, le texte insiste sur la nécessité d'allier le char

et l'aviation. Affecté au commandement de la 4e division cuirassée, de Gaulle s'illustre à

Montcornet, à Laon, et arrête les Allemands à Abbeville (27-30 mai 1940).

Nommé général de brigade à titre temporaire à compter du 1er juin, de Gaulle est appelé par Paul

Reynaud, président du Conseil, comme sous-secrétaire d'État à la Défense nationale et à la Guerre,

le 5 juin. Il a pour mission de coordonner l'action avec l'Angleterre pour la poursuite du combat.

Le 9, il rencontre Churchill qu'il tente en vain de convaincre d'engager davantage de forces, y

compris aériennes, dans la bataille. Le 10 juin, de Gaulle quitte Paris, déclarée ville ouverte, pour

Orléans, Briare et Tours. Le 16 juin, à Bordeaux, de retour de mission en Angleterre, il apprend la

démission du président du Conseil, Paul Reynaud, son remplacement par le maréchal Pétain et la

demande d'armistice. Le général de Gaulle est donc évincé de ce gouvernement.

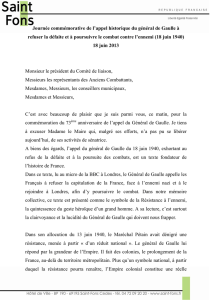

L’Appel

Le 18 juin 1940, de Gaulle lance depuis Londres son célèbre appel à continuer le combat qu'il

conclut par : « « Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre

et ne s'éteindra pas ». La France libre est née…

Le 17 juin de Gaulle repart aussitôt pour Londres avec son aide de camp Geoffroy de Courcel, afin

de poursuivre la guerre. Après l'annonce de l'armistice faite par le maréchal Pétain, le Général

lance le 18 juin, avec l'assentiment de Churchill, un appel à la résistance sur les ondes de la BBC.

Cet appel, non enregistré, est assez peu entendu en France, mais il est publié dans la presse le

lendemain et relu par les speakers.

Les jours suivants, toujours sur la BBC, il réitère sa dénonciation de l'armistice du gouvernement

et reprend son appel à la résistance, dans son discours du 22 juin notamment : "L'honneur, le bon

sens, l'intérêt de la Patrie, commandent à tous les Français libres de continuer le combat, là où ils

seront et comme ils pourront". Général rebelle, il est rétrogradé et mis à la retraite par le

gouvernement du maréchal Pétain, puis condamné à mort par contumace en août.

La France libre et la France combattante

A partir du 18 juin 1940, de Gaulle tente de rassembler sous l'emblème de la croix de

Lorraine, les territoires de l'Empire colonial et tous les Français décidés à combattre pour

que la France soit présente à la Victoire.

Churchill le reconnaît, le 28 juin, comme le chef des Français libres. De Gaulle organise des forces

armées qui deviendront les Forces françaises libres. En vertu d' un accord préparé par René Cassin,

juriste de grand renom, et reconnu par les Britanniques le 7 août, les FFL ne sont pas une légion

étrangère au sein des forces britanniques, mais gardent leur caractère national et indépendant. Les

forces françaises sont encore peu nombreuses, mais elles ont un statut et les ralliements se

multiplient, en Angleterre et dans l'Empire. Cependant, la malheureuse affaire du bombardement

de notre flotte de Mers El Kébir par les Anglais, le 4 juillet 1941, marquera un fléchissement des

ralliements.

Le général de Gaulle crée à Brazzaville un organe politique, le Conseil de défense de l'Empire le

27 octobre 1940, mais il insiste sur le fait qu'il sera redevable de ses actes devant la France à la fin

de la guerre. L'armée allemande envahit l'Union soviétique le 22 juin 1941 et l'aviation japonaise

attaque la base américaine de Pearl Harbor, le 7 décembre : la guerre devient planétaire. De Gaulle

dote la France libre d'un Comité national français en septembre 1941, préfiguration du

gouvernement en exil, qui deviendra le Comité français de la Libération nationale le 3 juin 1943

après son arrivée à Alger et qu'il copréside avec le général Giraud. Celui-ci était d'abord resté fidèle

au Maréchal mais ses troupes se rallient ensuite aux Forces françaises libres. D'Alger, le général

de Gaulle met à la disposition du commandement allié une armée qui va activement participer aux

campagnes d'Afrique du Nord et d'Italie et apporter une contribution importante à la libération de

la France puis à la défaite de l'Allemagne. Le général de Gaulle est le président du Gouvernement

provisoire de la République française (GPRF) formé un an plus tard, le 3 juin 1944.

A partir de 1942, les relations étaient devenues plus étroites entre la France libre et la résistance

intérieure. De Gaulle charge Jean Moulin d'organiser en France le Conseil national de la Résistance

dans lequel toutes les tendances des partis politiques, des syndicats et des mouvements de

résistance doivent être représentées, afin de coordonner la lutte contre l'occupant et contre Vichy,

en vue de libérer le territoire national. Il en va aussi de l'unité nationale face aux alliés lors de la

Libération. De Gaulle se heurte aux alliés qui ne le reconnaissent pas comme le représentant

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

1

/

11

100%