[10] Baromètre santé médecins - pharmaciens

1

Université Louis Pasteur

Faculté de Médecine de STRASBOURG

Mémoire présenté en vue de l’obtention du

Diplôme Inter Universitaire de

Tabacologie et d’aide au sevrage tabagique

Pr Elisabeth QUOIX

Influence de la consommation tabagique

des médecins généralistes

sur l’aide au sevrage tabagique de leurs patients

Revue de la littérature

Lionel MICHEL

Résident de Médecine Générale

Année Mémoire 2007-2008

2

Université Louis Pasteur

Faculté de Médecine de STRASBOURG

Mémoire présenté en vue de l’obtention du

Diplôme Inter Universitaire de

Tabacologie et d’aide au sevrage tabagique

Pr Elisabeth QUOIX

Influence de la consommation tabagique

des médecins généralistes

sur l’aide au sevrage tabagique de leurs patients

Revue de la littérature

Lionel MICHEL

Résident de Médecine Générale

Année Mémoire 2007-2008

3

SOMMAIRE

Introduction : ___________________________________________ 4

Méthode ________________________________________________ 5

Résultats _______________________________________________ 5

1. Le conseil minimum _________________________________ 5

2. Le tabagisme dans la population générale _______________ 8

3. Le tabagisme des médecins généralistes _________________ 9

4. Influence du tabagisme médical sur le sevrage de leurs

patients ? ____________________________________________ 10

Discussion _____________________________________________ 13

Conclusion ____________________________________________ 15

Annexe _______________________________________________ 16

Références _____________________________________________ 17

4

Introduction :

L’idée de départ de ce mémoire vient de mon piètre tropisme pour le tabac. Malgré les

tentatives inhérentes à l’adolescence, je n’ai jamais réussi à maîtriser la technique nécessaire

pour pouvoir apprécier la cigarette. J’ai abandonné sur ce constat d’échec.

Bien plus tard, alors que mon métier de médecin généraliste me confronte régulièrement au

tabac et à ses méfaits sur les patients que je suis amené à soigner ; les cours du DIU de

tabacologie et d’aide au sevrage tabagique m’ont ramené à cette rencontre ratée avec le tabac

à l’adolescence. En effet comment aider au quotidien les patients au mieux dans leur difficile

entreprise à se défaire de cette addiction, sans pouvoir imaginer une seconde le « plaisir » et

donc le « désir » que revêt pour le patient en cours de sevrage, la cigarette.

Cette recherche, peut-être exagérée, d’empathie pour les patients que je serai amené à

accompagner dans leur démarche est-elle justifiée ? Un médecin ne peut pas expérimenter ni

toutes les maladies ni tous les traitements qu’il serait amené à rencontrer dans sa carrière pour

mieux conseiller ses patients.

La crainte d’essuyer au cours d’un entretien un « De toute façon, Docteur, vous ne pouvez pas

comprendre, vous n’avez jamais fumé ! » est bien présente, même si celle-ci paraît

inéluctable. Est-ce un atout ou un handicap d’être un soignant fumeur ou ancien fumeur pour

mieux aider les candidats au sevrage ? Les soignants non-fumeurs sont-ils plus convaincants

ou plus acharnés dans la lutte contre le tabagisme ?

Cette question est d’autant plus cruciale que le médecin généraliste occupe une position idéale

en amont du système de soins pour développer des actions de prévention quant au tabagisme,

en particulier le conseil minimum, dont les effets ne sont plus à démontrer.

5

Méthode

Pour tâcher de répondre à la question posée, la méthode employée dans ce mémoire est la

revue de la littérature scientifique récente dans le domaine de la tabacologie.

Résultats

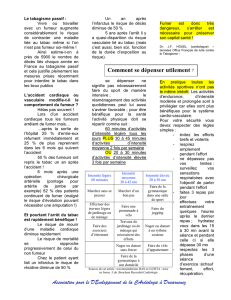

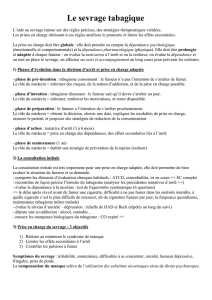

1. Le conseil minimum

1

C’est une intervention brève et systématique pour tout patient, durant moins de 3 minutes et

qui a fait ses preuves. Le conseil minimum s’adresse à tous les fumeurs, qu’ils soient prêts ou

non à arrêter de fumer. Sa formulation a été validée :

Première question : « Fumez-vous ? »

En cas de réponse négative : mot de félicitation

En cas de réponse positive :

Deuxième question : « Envisagez-vous d’arrêter ? »

En cas de réponse négative, le médecin donne un conseil clair, ferme, sans jugement.

Exemple « Je dois vous informez qu’arrêter de fumer est la meilleur chose que vous

puissiez faire pour votre santé. »

En cas de réponse positive, le médecin propose une aide plus approfondie lors d’une

consultation dédiée à ce problème ou lors d’une consultation spécialisée.

Conseiller l’arrêt du tabac et proposer une aide au sevrage augmente de 2% le taux de sevrage

tabagique spontané à long terme. Si chaque médecin généraliste pratiquait ce conseil minimal,

1

Les stratégies thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses de l’aide à l’arrêt du tabac.

Recommandations de bonnes pratiques. AFSSAPS, mai 2003

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

/

17

100%