QUEL EST LE CADRE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE DES

LE CADRE ETHIQUE ET DEONTOLOGIQUE

DU TRAITEMENT DES AUTEURS D’AGRESSION SEXUELLE

EN DEHORS ET DURANT LA JUDICIARISATION

Problème du secret professionnel et de la responsabilité du psychiatre

Par le Docteur Marcel DANAN,

Président du Conseil Départemental

de l’Ordre des Médecins de l’Hérault

Expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER

Médecin Coordonnateur.

C’est une gageure que de traiter un tel sujet pour une conférence de consensus !

Recommander à un médecin d’appliquer la déontologie est superflu voire injurieux :

n’a-t-il pas prêté serment de le faire. Il en est de même pour le droit, nul n’étant

sensé ignorer la Loi. Par contre, lorsqu’il s’agit d’éthique les avis peuvent et, pourquoi

pas, doivent diverger. On ne peut imposer une éthique, on doit susciter une réflexion

sur la signification de nos actes en tenant compte de leurs tenants et aboutissants.

« Nous avons tout à gagner à remplacer la pure déclaration de bonnes intentions par

une réflexion éthique complexe » écrit Monique CANTO-SOERBER(1), spécialiste de

la philosophie antique et morale, pour laquelle il n’y a pas de différence

fondamentale entre l’éthique et la morale dès lors qu’il s’agit de réfléchir. Paul

RICOEUR(2), par contre, tient à la nécessité de disposer de deux termes. Pour lui le

terme « éthique » doit s’employer par rapport à un point fixe, « le noyau »

représentant le concept de morale qui est le terme fixe de référence auquel il assigne

une double fonction « …celle de désigner, d’une part, la région des normes,

autrement dit des principes du permis et du défendu, d’autre part, le sentiment

d’obligation en tant que face subjective du rapport d’un sujet à des normes ». Ce

concept d’éthique est clivé par P. RICOEUR entre « l’éthique antérieure (ou

fondamentale) pointant vers l’enracinement des normes dans la vie, et dans le désir

[et] l’éthique postérieure [ou appliquée] visant à insérer les normes dans les

situations concrètes ». Appliquée à la médecine cette perspective fait apparaître

l’acte médical comme ayant un triple encadrement normatif : Code de Déontologie

Médicale, savoir médical et règles administratives. En amont (éthique antérieure) se

trouve « la sollicitude, qui demande que secours soit porté à toute personne en

danger ». C’est là, pour notre thème, celui des agresseurs sexuels, que le débat et la

réflexion commencent. Vers qui va se porter la sollicitude : vers l’agresseur (présumé

innocent tant qu’il n’a pas été condamné) ou l’agressé parfois inconnu du psychiatre,

ou les deux ? Le psychiatre va avoir à sa disposition un certain nombre de textes,

que nous jugeons indispensable de rappeler, et sa conscience.

Je remercie le Conseil National de l'Ordre des Médecins qui m'a fourni la jurisprudence et le

Professeur Christine LAZERGES, vice-présidente de l'Assemblée Nationale qui a mis à ma disposition

les textes de loi et ceux des débats parlementaires préalables.

2

Traiter un agresseur sexuel avant la judiciarisation est un exercice redoutable voire

impossible sinon périlleux pour le psychiatre. A ce stade il s’agit plutôt du

traitement… de l’information recueillie auprès du consultant ou reçue de son

entourage. Nous étudierons tous les cas de figure possibles en soulignant la

complexité des situations.

Traiter un agresseur sexuel durant la judiciarisation est plus facile sur le plan de la

responsabilité professionnelle, mais va confronter le thérapeute à de multiples cas de

conscience même s’il a l’appui des lois.

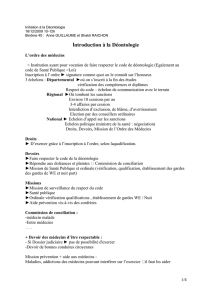

CADRE DEONTOLOGIQUE

Le Code de Déontologie médicale actuel (décret n° 95-1000 du 06 septembre 1995 –

J.O. du 08 septembre 1995) modifié par le décret n° 97-503 du 21 mai 1997 (J.O. du

22 mai 1997) insistait sur l’affirmation des droits du malade, la nécessité de les

informer et de les protéger. Il a intégré les apports de la jurisprudence et les

références aux législations intervenues depuis 1979 (année du précédent Code de

Déontologie).

Les articles suivants sont plus particulièrement à respecter lorsqu’il s’agit des

agresseurs sexuels et de leurs victimes :

Article 4 : «Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout

médecin dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la

connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement

ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ».

Article 43 : «Le médecin doit être le défenseur de l’enfant lorsqu’il estime que l’intérêt

de sa santé est mal compris ou mal préservé par son entourage ».

Article 44 : «Lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est

appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les

plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. S’il

s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se

protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique il doit, sauf

circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires,

médicales ou administrations ».

Article 28 : «La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance

est interdite». Le médecin ne doit certifier que ce qu’il a lui-même constaté.

Article 51 : "Le médecin ne doit pas s’immiscer sans raison professionnelle dans les

affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients".

Article 5 : «Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous

quelque forme que ce soit ».

3

Article 6 : « Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir

librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice d ce droit ».

Article 36 : « Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché

dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse les

investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir

informé le malade de ses conséquences… ».

Chacun de ces articles soulève un débat éthique car dans la pratique les choses ne

sont pas toujours simples aussi bien pour ce qui concerne le secret professionnel, le

signalement des faits venus à la connaissance du médecin, la protection de l’enfant,

des incapables majeurs, le libre choix du patient et le consentement du malade

auquel on propose un soin.

Par ailleurs le Code de Déontologie fait référence aux lois existantes lors de sa

promulgation d’où une difficulté supplémentaire : qu’en est-il de l’aspect déontologie

des lois votées après la parution du C.D.M. en attendant la parution, en préparation,

du prochain Code.

LE CADRE JURIDIQUE

1° - Le Code actuel de Déontologie a intégré les articles du Code du 1er mars 1994 :

Article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une

personne qui en est dépositaire, soit par état soit par profession, en raison d’une fonction

ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100.000 F

d’amendes ».

Article 226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou

autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas applicable : premièrement à celui qui

informe les autorités judiciaires médicales ou administratives de sévices ou privations

dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une

personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état

physique ou psychique, deuxièmement au médecin qui avec l’accord de la victime

porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a

constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que

des violences sexuelles de toute nature ont été commises ».

Il existe donc des dérogations légales au secret professionnel.

Article 223-6 : est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 F d’amendes

« quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril

l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter soit par son

action personnelle, soit en provoquant un secours".

Article 434-1 : sur la non dénonciation de crime : « Le fait pour quiconque ayant

connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets,

ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient

4

être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni

de trois ans d’emprisonnement et de 300.000 F d’amendes. …Sont exemptées des

dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions

prévues par l’article 226-13".

Article 434-3 : « Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements,

privations infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure

de protéger en raison de son âge, d’une maladie ou d’une infirmité, d’une déficience

physique ou psychique, ou d’une état de grossesse, de ne pas informer les autorités

judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et 300.000 F

d’amendes. Sauf lorsque la loi en dispose en autrement, sont exceptées des dispositions

qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article

226-13 ».

Une circulaire du 14 mai 1993 commentant les dispositions de la partie législative

du Code Pénal mentionne : « En excluant expressément des dispositions de l’article

434-3 les personnes tenues au secret professionnel, ce qui implique que la décision de

signalement est laissée à la seule conscience de ces personnes, le législateur a

notamment pensé à la situation des médecins. Il a ainsi estimé que ces derniers ne

devaient pas être obligés, sous peine de sanction pénale, de signaler des mauvais

traitements, afin d’éviter que les auteurs de sévices n’hésitent à faire prodiguer à l’enfant

les soins nécessaires par crainte d’être dénoncés ». L’ambiguïté peut donc

persister et ce d’autant que cette circulaire poursuit : « Il convient néanmoins de

rappeler que les dispositions de l’article 223-6 du nouveau Code réprimant la non

assistance à personne en péril sont applicables aux personnes soumises au secret

professionnel et qu’en cas de mauvais traitement mettant en danger la vie ou l’intégrité

physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable, un médecin ne saurait rester passif

sans encourir les peines prévues par cet article. La non application de l’article 434-3 ne

justifie donc pas l’absence de tout intervention de la part du médecin. Cette intervention

peut revêtir diverses formes et avoir par exemple pour objet l’hospitalisation de la victime.

Mais elle peut également consister en un signalement aux autorités administratives ou

judiciaires puisque l’article 226-14 lève le secret professionnel dans cette hypothèse ».

2° - Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des

infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs.

Cette loi qui n’a pas encore été prise en compte par le Code de Déontologie

médicale soulève divers problèmes de conscience faisant jouer un rôle considérable

aux médecins et en particulier aux psychiatres aussi bien traitants qu’experts. Nous

rappelons ci-dessous les principales dispositions de cette loi.

Il est inséré après l’article 131-36 du Code Pénal une sous-section 6 ainsi rédigée :

Article 131-36-1 : « Dans les cas prévus par la loi la juridiction de jugement peut

ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire comporte pour le

condamné, l’obligation de se soumettre sous le contrôle du Juge de l’Application

des Peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des

mesures de surveillance et d’assistance destinées à prévenir la récidive. La durée

du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit

ou vingt ans en cas de condamnation pour crime ».

Article 131-36-4 : « Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de

soins. Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s’il est

5

établi après une expertise médicale ordonnée dans les conditions prévues par le

Code de Procédure Pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire

l’objet d’un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de

poursuites pour meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un

viol, de tortures ou d’acte de barbarie. Le Président avertit alors le condamné

qu’aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il

refuse les soins qui lui sont proposés, l’emprisonnement prononcé en application

du troisième alinéa de l’article 131-36-1 pourra être mis à exécution. Lorsque la

juridiction de jugement propose une injonction de soins et que la personne a été

également condamnée à une peine privative de liberté non assortie de sursis, le

Président informe le condamné qu’il aura la possibilité de commencer un traitement

pendant l’exécution de la peine ».

Article 131-36-5 : « L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des

obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de

confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions

commises pendant l’exécution de la mesure ».

Article 131-36-7 : « En matière correctionnelle le suivi socio-judiciaire peut être

ordonné comme peine principale".

La loi complète l’article 721-1 du Code de Procédure Pénale : «Sauf décision du Juge

de l’Application des Peines, prise après avis de la Commission de l’Application des Peines,

les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins,

et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées

comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale ».

La loi introduit dans le Code de Procédure Pénale l’article 763-3 : « Le Juge de

l’Application des Peines peut également s’il est établi après une expertise médicale

ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un

suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l’objet d’un traitement, prononcer une injonction

de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour

meurtre ou assassinat d’un mineur précédé ou accompagné d’un viol, de tortures ou d’acte

de barbarie. Le Juge de l’Application des Peines avertit le condamné qu’aucun traitement ne

pourra être entrepris sans son consentement, mais que s’il refuse les soins qui lui seront

proposés, l’emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l’article 131-36-1

du Code Pénal pourra être mis à exécution ». Il s’agit donc de soins sous conditions.

Article 763-4 du Code de Procédure Pénale : « Lorsque la personne condamnée à un

suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la

suite d’une peine privative de liberté, le Juge de l’Application des Peines peut ordonner

l’expertise médicale de l’intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la

condamnation a été prononcée plus de deux mois auparavant. Le Juge de l’Application des

Peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des

dispositions de l’article 763-6, ordonner, d’office ou sur réquisition du Procureur de la

République, les expertises nécessaires pour l’informer sur l’état médical ou psychologique

de la personne condamnée. Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par

un seul expert, sauf décision motivée du Juge de l’Application des Peines ».

Article 763-5 : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-2 et

131-36-3 du Code Pénal (suivi socio-judiciaire) ou de l’injonction de soins, le Juge de

l’Application des Peines peut, d’office ou sur réquisitions du Procureur de la République,

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

1

/

19

100%