Téléchargez le PDF - Revue Médicale Suisse

N. Goossens

F. Negro introduction

Le virus de l’hépatite B (VHB) est une cause majeure de morbi-

dité et mortalité dans le monde. Environ un tiers de la popula-

tion mondiale a une évidence sérologique d’infection pré sente

ou passée par le VHB et 5% de la population, soit 350-400 mil-

lions de personnes, sont porteurs chroniques de l’antigène de

surface du VHB (HBsAg).1 En Europe, la prévalence d’infection

chronique par le VHB s’étend de 0,1% en Irlande à 7% dans

certaines régions de Turquie.2 En Suisse, la prévalence de l’in-

fection chronique par le VHB est estimée à 0,7%.3

L’histoire naturelle du VHB dépend d’une interaction complexe

entre le virus et le système immunitaire de l’hôte. Ainsi, moins

de 5% d’adultes immunocompétents infectés par le VHB déve-

lopperont une hépatite B chronique, tandis que jusqu’à 90% des sujets infectés

dans la période périnatale évolueront vers une infection chronique.4

En raison de cette interaction entre l’hôte et le virus, toute situation diminuant

l’immunité de l’hôte, par exemple l’introduction de médicaments immunosup-

presseurs, est à risque de mener à une réactivation du VHB. Les répercussions

cliniques de cette réactivation virale sont parfois nulles, mais peuvent également

mener à une hépatite virale aiguë sévère, compliquée d’insuffisance hépatocel-

lulaire, voire de décès.

Vu la prévalence élevée du VHB et le risque de réactivation virale lors d’intro-

duction d’immunosuppresseurs, tout médecin de premier recours doit être familier

avec les notions de base sur la prise en charge de ces patients.

quelques définitions

La

réactivation

du VHB est un syndrome bien défini caractérisé par l’augmentation

de la virémie VHB (habituellement de plus de 1 log10 IU/ml) chez un patient

connu pour une infection VHB chronique ou même «guérie» (anticorps anti-HBs

positif).5 Une des causes fréquentes de réactivation du VHB est une diminution

de l’immunité de l’hôte, par exemple par des médicaments immunosuppres-

seurs ou liée au VIH.

Cette réactivation virale peut, ou non, être suivie d’une

poussée

d’hépatite, qui

se manifestera cliniquement par une élévation des transaminases (habituellement

définie à plus de trois fois la valeur de base) et histologiquement par une inflam-

mation et nécrose du parenchyme hépatique.5

Reactivation of hepatitis B associated

with immunosuppression

The hepatitis B virus is an important cause of

viral reactivation and flares in immunosup-

pressed patients. Factors associated with viral

reactivation include positive HBs antigen, ri-

tuximab treatment, onco-haematological pa-

thology and bone marrow transplantation. In

situations at high risk of viral reactivation pro-

phylactic antiviral therapy is indicated and

reduces morbidity and mortality related to

viral hepatitis flares.

Rev Med Suisse 2013 ; 9 : 1566-71

Le virus de l’hépatite B est une cause importante de réactivation

virale et de poussée d’hépatite chez les patients immunosup-

primés. Les facteurs fortement associés avec une réactivation

virale B sont l’antigène HBs positif, un traitement par rituximab,

une pathologie onco-hématologique ou encore une transplan-

tation de moelle. Dans les cas à haut risque de réactivation

virale B, l’introduction d’un traitement prophylactique antiviral

est indiquée et diminue la morbidité et la mortalité liées à une

poussée d’hépatite.

Réactivation de l’hépatite B

au cours de l’immunosuppression

le point sur...

1566 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 septembre 2013

Dr Nicolas Goossens

Pr Francesco Negro

Service de gastroentérologie

et hépatologie

Département des spécialités de

médecine (NG et FN)

Service de pathologie clinique

Département de médecine génétique

et de laboratoire (FN)

HUG, 1211 Genève 14

06_11_37348.indd 1 29.08.13 08:34

Esoméprazole-Mepha®

Les médicaments à l’arc-en-ciel

Pour un estomac en bonne santé

* Pour pouvoir scanner le «QR-Code» avec le smartphone, vous avez besoin d’une application que vous pouvez télécharger par exemple dans l’App Store sous «Scan» ou sous «QR».

1 OFSP, LS, 1.12. 2012

Esoméprazole-Mepha® C: 1 Lactab® gastrorésistant contient 20 mg ou 40 mg d’ésoméprazole. I: Traitement curatif et prophylactique au long cours du reflux gastro-œsophagien.

Reflux gastro-œsophagien non érosif/ulcéreux. Éradication de Helicobacter pylori en association avec le traitement par antibiotiques approprié. Traitement de l’ulcère duodénal

associé à Helicobacter pylori. Prévention des récidives de l’ulcère associé à Helicobacter pylori. Traitement de l’ulcère gastrique induit par les ARNS, traitement prophylactique de

l’ulcère gastrique et de l’ulcère duodénal induits par les ARNS. Hypersécrétion pathologique y compris syndrome de Zollinger-Ellison et hypersécrétion idiopathique. P: Reflux

gastro-œsophagien: 1 fois par jour 40 mg pendant 4 semaines. En cas de besoin, poursuivre le traitement pendant 4 semaines supplémentaires. Prévention au long cours des réci-

dives de l’œsophagite: 1 fois par jour 20 mg. Reflux gastro-œsophagien symptomatique: 1 fois par jour 20 mg pendant 4 semaines au maximum. Traitement de l’ulcère duodénal

associé à Helicobacter pylori et prévention des récidives de l’ulcère associé à Helicobacter pylori: 7 jours de traitement avec prise respective 2 fois par jour 20 mg d’Esoméprazole-

Mepha®, d’1 g d’amoxicilline et de 500 mg de clarithromycine. Traitement de l’ulcère gastrique lié aux ARNS: 1 fois par jour 40 mg pendant 4 à 8 semaines. Traitement prophylactique

de l’ulcère gastrique et de l’ulcère duodénal lié aux ARNS chez les patients à risque: 1 fois par jour 20 mg. Hypersécrétion pathologique dont syndrome de Zollinger-Ellison et hyper-

sécrétion idiopathique: dose initiale de 40 mg 2 fois par jour. Adaptation individuelle de la posologie. Pour les indications posologiques particulières, cf. Compendium Suisse des

Médicaments. CI: Hypersensibilité connue à l’ésoméprazole, aux benzimidazoles substitués ou à d’autres composants du Lactab®. Allaitement. PC: Suspicion d’ulcère gastrique,

traitement par ARNS, «trithérapie» contre Helicobacter pylori, infections gastro-intestinales. EI: Céphalées, douleurs abdominales, constipation, diarrhée, nausées, vomissements.

IA: Kétoconazole, itraconazole, inhibiteurs du CYP2C19 (p.ex. diazépam, citalopram, imipramine, clomipramine, phénytoïne), warfarine, cilostazole, cisapride, antirétroviraux

(p.ex. atazanavir, nelfinavir, saquinavir). Liste: B. [0712]. Pour des informations complémentaires sur les médicaments consulter www.swissmedicinfo.ch. Vous trouverez d’autres

informations sur Esoméprazole-Mepha® à l’adresse de notre Service Littérature: [email protected]

Mepha Pharma SA, 4010 Bâle, Téléphone 061 705 43 43, Fax 061 705 43 85, www.mepha.ch

0513

Lactab® 20 mg Lactab® 40 mg

admis par les caisses maladie

nouveau

Vous trouverez les données

de bioéquivalence

et le profil de la préparation

sur internet à l‘adresse: www.mepha.ch,

Professionnels, Qualidoc ou via QR-Code.*

58%

plus avantageux que l’original1

jusqu’à

plus avantageux que

le générique de l’original1

jusqu’à

26%

Esomeprazol_210x297+3_df_0513.indd 2 08.05.13 14:35

1006649

1006649_rms_ct.indd 1 10.05.13 08:05

physiopathologie

Le VHB est un virus à ADN avec un génome circulaire,

partiellement en double brin. Le gène S code pour l’anti-

gène de surface (HBsAg). Le gène C code pour l’antigène

core (HBcAg), tandis que la protéine precore, deviendra

l’antigène e (HBeAg). D’autres régions codent pour la poly-

mérase virale et la protéine X.

Lors d’une infection par le VHB, si l’hôte ne guérit pas

spontanément, il développera une hépatite B chronique.

L’histoire naturelle de l’hépatite B chronique peut être di-

visée en plusieurs phases, pas nécessairement séquen-

tielles. La

phase immunotolérante

est caractérisée par une

virémie élevée et des transaminases basses reflétant l’ab-

sence d’inflammation hépatique. Cette phase est suivie de

la

phase immunoréactive HBeAg positive

avec une diminution

de la virémie et des transaminases élevées ou fluctuantes

associée à une inflammation hépatique et une progression

de la fibrose. La

phase de porteur inactif

présente une virémie

VHB basse ou indétectable avec des transaminases nor-

males et un anticorps anti-HBe positif, à différencier de

l’

hépatite B chronique HBeAg négative

caractérisée par des

fluctuations de la virémie VHB et des transaminases si-

gnant une maladie évolutive et des mutations dans le

génome viral rendant impossible la sécrétion de l’HBeAg.

Rarement, le patient perdra spontanément l’HBsAg pour

aboutir à l’apparition des anticorps anti-HBs. Dans cette

dernière phase, bien que la virémie VHB plasmatique soit

négative, les techniques modernes d’analyse moléculaire

ont permis de mettre en évidence de l’ADN viral intrahé-

patocytaire persistant parfois à long terme dans le noyau

hépatocytaire et pouvant mener à une infection par le VHB

«occulte». Cette dernière explique les (rares) cas de réac-

tivation VHB chez les patients HBsAg négatifs.6

Chez les patients immunosupprimés, l’histoire naturelle

de l’infection chronique par le VHB pourra être différente

du patient immunocompétent. Les mécanismes menant

aux réactivations virales dans le cadre d’une immunosup-

pression sont incomplètement compris mais comprennent

la diminution de la réponse immune contenant la réplica-

tion virale et un segment sensible aux corticoïdes dans

l’ADN viral stimulant la réplication et la transcription vi-

rales.7

situations associées à la réactivation

du vhb

De nombreuses situations cliniques sont associées à une

réactivation du VHB, y compris la co-infection par le VIH,

l’histoire naturelle de l’infection chronique par le VHB, l’in-

fection par d’autres virus hépatotropes et finalement l’im-

munosuppression. Nous nous concentrerons ici sur l’immu-

nosuppression, surtout dans le contexte de médicaments

immunosuppresseurs pour le contrôle d’affections auto-

immunes ou de chimiothérapies oncologiques.

Chimiothérapie

Dans une des premières séries prospectives, publiée en

1991, de 100 patients chinois recevant une chimiothérapie

d’induction pour un lymphome, 48% des patients préala-

blement positifs pour l’HBsAg et 3% des patients HBsAg-

négatifs ont développé une réactivation VHB. Parmi les 27

patients HBsAg-positifs, la réactivation du VHB était asso-

ciée à un ictère, à une insuffisance hépatocellulaire et à une

mortalité chez 22, 4 et 4% respectivement des patients.8 Le

sexe masculin était le seul facteur associé à un risque de

réactivation. Une revue systématique récente, incluant qua-

torze études et 475 patients HBsAg-positifs ayant une chi-

mio thérapie sans prophylaxie VHB, a démontré un taux de

réactivation moyen de 33% (24-88%) et une mortalité liée à

la réactivation VHB de 7%.9

Le rituximab, un anticorps monoclonal anti-CD20 utilisé

en onco-hématologie, rhumatologie ou encore en immuno-

logie, confère un risque élevé de réactivation virale B. Une

étude rétrospective de 115 patients, traités pour un lym-

phome avec des régimes à base de rituximab, a démontré

un taux de poussées du VHB de 80% chez les dix patients

HBsAg positifs, dont un décès.10 De plus, 4,2% des patients

HBsAg négatifs ont également développé des poussées

de VHB, dont deux menant à des décès (2,1% des patients

HBsAg-négatifs).

Un autre facteur de risque majeur pour la réactivation

VHB est la transplantation allogénique de moelle. Chez les

patients HBsAg-positifs, la réactivation virale VHB est qua-

siment universelle.11 Il y a également des cas décrits de

«séroconversion inverse», soit la perte des anticorps HBc et

HBs et l’apparition de la virémie VHB et de l’HBsAg. A noter

que chez les patients transplantés de moelle, la réactiva-

tion virale ainsi que la séroconversion inverse apparaissait

plus tard, jusqu’à 1-3 ans après la greffe de moelle.5

Immunosuppression pour pathologie

non oncologique

La réactivation VHB est rare dans le contexte d’un trai-

tement par azathioprine ou corticoïdes à faibles doses.

Toutefois, quelques cas de poussées sévères, voire fatales,

ont été décrits dans un contexte de traitement par métho-

trexate, surtout lors de l’interruption du traitement.5,12

La réplication virale du VHB augmente sous traitement

de corticoïdes. Sous traitement, la réplication virale aug-

mente, puis diminue à l’arrêt du traitement. Cette diminu-

tion est accompagnée d’une élévation des transaminases

avec un pic à 4-6 semaines après l’interruption du traitement

corticoïde.13

Les traitements biologiques sont utilisés en rhumato-

logie, dermatologie et gastroentérologie et comprennent

les anti-TNFa et d’autres anticorps monoclonaux bloquant

l’action de produits biologiques impliqués dans la patho-

genèse inflammatoire de nombreuses maladies. Dans une

série prospective de patients avec une maladie de Crohn,

traités par infliximab, deux patients sur trois HBsAg-positifs

ont développé une poussée sévère du VHB et un patient

est décédé.14 A noter que les poussées sont apparues à

l’interruption du traitement d’infliximab. Des rapports de

cas concernant l’adalimumab et l’étanercept démontrent

également un potentiel de réactivation du VHB sans fatalité

documentée pour l’instant.15

L’immunosuppression associée à la greffe d’organe est

fortement liée à la réactivation du VHB. Ce sujet spécialisé

ne sera pas plus discuté ici, car ces patients nécessitent

d’emblée un suivi dans un centre spécialisé.

1568 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 septembre 2013

06_11_37348.indd 2 29.08.13 08:34

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 septembre 2013 1569

Facteurs de risque de réactivation du VHB

L’antigène HBe positif ainsi qu’un niveau élevé de virémie

VHB sont associés à un risque plus élevé de réactivation

virale. Par ailleurs, le sexe masculin, un traitement par

rituximab, les pathologies hématologiques et une trans-

plantation de moelle sont tous associés à un risque plus

élevé de réactivation du VHB.

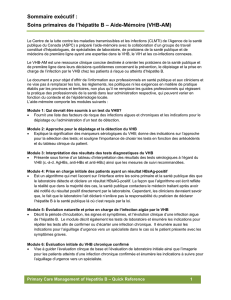

prise en charge pratique

Les sociétés hépatologiques européenne et américaine

ont édicté des recommandations de prise en charge des

patients VHB recevant un traitement immunosuppres-

seur.16,17 La stratégie thérapeutique développée ci-des-

sous (figure 1, tableau 1) est conforme à ces recommanda-

tions, bien qu’elle soit adaptée au contexte local.

Qui dépister ?

En accord avec la Société européenne d’hépatologie

(European Association for the Study of the Liver, EASL) nous

recommandons un dépistage du VHB à tous les patients

candidats à une chimiothérapie ou une immunosuppression,

y compris par des agents biologiques.16 Le dépistage devrait

comporter au moins l’antigène HBs et les anticorps anti-HBs

et anti-HBc. Si un de ces marqueurs est positif, un dépistage

sérologique du VHB complet devrait être effectué (ADN

VHB, HBeAg, Ac anti-HBe et, selon la situation clinique, un

dépistage de l’hépatite D).

Si le dépistage du VHB est négatif, une vaccination contre

ce virus est fortement recommandée, en accord avec le plan

de vaccination de l’Office fédéral de la santé publique.18

Malgré les recommandations, le dépistage du VHB,

avant introduction d’immunosuppresseurs, est loin d’être

univer sel. Ainsi, une étude australienne a démontré que

seuls 19% des oncologues recherchaient le VHB chez tous

les patients avant une chimiothérapie,19 tandis que 69%

des rhumatologues nord-américains déclaraient un dépis-

tage systématique du VHB avant introduction d’un traite-

ment immunomodulateur.20

Pourquoi traiter ?

De multiples études ont mis en évidence le bénéfice à

introduire un traitement préventif chez les patients à risque

d’une réactivation du VHB dans le contexte d’une immuno-

suppression. Une revue systématique a démontré le béné-

fice de la lamivudine, un analogue nucléosidique, dans ce

contexte. Cette revue a inclu quatorze études (deux études

randomisées contrôlées, huit cohortes prospectives et quatre

rétrospectives) avec 275 patients dans le bras lamivudine

et 475 patients contrôles.9 Aucun patient dans le groupe

lamivudine n’a développé une insuffisance hépatique liée

au VHB, contre 13% des patients du groupe contrôle. Par

ailleurs, la mortalité attribuée au VHB était de 2% dans le

groupe lamivudine mais de 7% dans le groupe contrôle.

Aucun effet secondaire important de la lamivudine n’a été

rapporté dans cette revue.9

Ainsi, le traitement prophylactique du VHB par lamivu-

dine dans un contexte d’immunosuppression est efficace,

sûr et simple à administrer (un comprimé quotidien).

Qui traiter ?

Le risque de réactivation du VHB dépend du type et de

la durée de l’immunosuppression, de facteurs liés à l’hôte

et de l’histoire naturelle du VHB (tableau 1).

Bien que tous les immunosuppresseurs augmentent

potentiellement le risque d’une réactivation du VHB, nous

avons noté précédemment le risque plus élevé lié à certaines

Figure 1. Indication à un traitement prophylactique

du VHB dans le cadre d’une immunosuppression

Situations cliniques HBsAg ou ADN viral + HBsAg -, anti-HBc + Anti-HBs+, HBsAg-

Chimiothérapie oncologique Risque élevé Risque modéré Risque faible

Transplantation de moelle Risque élevé Risque modéré Risque faible

Transplantation d’organes Risque élevé Risque modéré Risque faible

Immunosuppression à base de rituximab Risque élevé Risque modéré Risque faible

Immunosuppression pour maladies auto-immunes Risque élevé Risque faible Risque faible

(par exemple : agents biologiques, MTX, azathioprine)

Traitements de corticoïdes de courte durée (l 2 semaines) Risque faible Risque faible Risque faible

Tableau 1. Risque de poussée du VHB dans un contexte d’immunosuppression

HBsAg : antigène HBs ; anti-HBc : anticorps anti-HBc ; MTX : méthotrexate ; + : positif ; - : négatif.

06_11_37348.indd 3 29.08.13 08:34

thérapies. Ainsi, un traitement de rituximab, une chimio-

thérapie d’induction pour une transplantation de moelle

ou le traitement d’une hémopathie maligne sont tous des

facteurs de risque importants pour une réactivation du VHB.

De plus, l’utilisation de corticoïdes, surtout en association

avec une chimiothérapie aplasiante, augmente également

le risque de réactivation.5 A noter que le sexe masculin est

également un facteur indépendant augmentant le risque

de réactivation du VHB.

Le risque de réactivation virale dépend également du

profil virologique de l’hôte. Les patients HBsAg positifs avec

une virémie positive (risque élevé de réactivation, tableau 1)

sont à plus fort risque de réactivation et devraient en gé-

néral bénéficier d’une prophylaxie antivirale. Les sujets

HBsAg négatifs, anticorps anti-HBc positifs et ADN négatifs

peuvent bénéficier d’un suivi rapproché avec des transa-

minases et une virémie VHB tous les un à trois mois. Un

traitement antiviral devrait être débuté en cas de réactiva-

tion virale ou de poussée d’hépatite. Certains experts pré-

conisent un traitement antiviral prophylactique par un ana-

logue nucléos(t)idique chez ces patients, en cas d’utilisa-

tion de rituximab ou en présence d’hémopathie maligne

au vu du risque important de réactivation.16 Les patients

présentant un anticorps anti-HBs positif sans HBsAg ou vi-

rémie VHB peuvent être suivis cliniquement, bien que des

cas décrits de séroconversion inverse ont été rapportés

(voir précédemment).

En pratique, les facteurs de risque majeurs cités précé-

demment sont des situations à risque élevé de réactivation

indiquant un traitement prophylactique (tableau 1). Les

situations à risque modéré de réactivation sont des situa-

tions moins claires où l’indication à une prophylaxie anti-

virale doit être individualisée pour chaque patient et les

situations à faible risque de réactivation n’indiquent en gé-

néral pas de traitement prophylactique (figure 1). Dans les

situations de risque modéré, si un traitement prophylactique

n’est pas prescrit, un suivi clinique et biologique rapproché

est indiqué. Par ailleurs, il y a une indication formelle à

traiter rapidement un patient qui développe une réactiva-

tion virale, voire une poussée d’hépatite, lors d’un traite-

ment immunosuppresseur. En cas de poussées sévères

avec insuffisance hépatocellulaire, le patient devrait être

hospitalisé et un transfert dans un centre spécialisé doit

être discuté.

Comment traiter ?

Si l’indication à débuter un traitement préventif d’une

réactivation du VHB est retenue, le traitement devrait être

débuté rapidement, si possible dès le début de l’immu-

nosuppression. En effet, une étude randomisée ayant éva-

lué un traitement antiviral préventif versus un traitement

symptomatique (soit un traitement débuté lors d’une réac-

tivation virale ou d’une poussée d’hépatite) a démontré un

taux d’hépatite sévère liée au VHB de 0 versus 36% en fa-

veur du traitement préventif.21

Le médicament antiviral le plus étudié pour le traitement

prophylactique du VHB est la lamivudine, notamment dans

la revue systématique citée précédemment.9 Toutefois, le

risque de développement de virions mutants résistant à la

lamivudine limite son utilisation à des situations avec une

virémie faible (l 2000 IU/ml) et une durée d’immunosup-

pression courte.16 Par contre, les patients avec une virémie

VHB élevée et/ou une durée prolongée d’immunosuppres-

sion devraient bénéficier d’antiviraux engendrant peu de

résistances virales (par exemple, l’entécavir ou le ténofovir).

Il est important de noter que l’interféron est en général

contre-indiqué dans ces situations.

La durée de la prophylaxie antivirale demeure sujette à

débat. Dans une étude prospective, chez 46 patients HB-

sAg positifs traités par lamivudine pendant la durée de

l’immunosuppression suivie d’une médiane de 3,1 mois

après interruption de l’immunosuppression, les facteurs

prédictifs de réactivation virale à l’arrêt du traitement de

lamivudine étaient une virémie VHB élevée (L 2000 IU/ml,

risque relatif de 16 !) avant le début de la lamivudine et

l’HBeAg positif.22 En pratique, le traitement antiviral doit

se poursuivre pendant une durée de douze mois après arrêt

des immunosuppresseurs, particulièrement dans les situa-

tions à risque élevé de réactivation virale.16 Par ailleurs, la

durée du traitement antiviral doit évidemment prendre en

compte les indications indépendantes de l’immunosup-

pression.

conclusion

La réactivation virale et les poussées du VHB survenant

dans un contexte d’immunosuppression ont une morbidité

et mortalité significatives. Cette morbidité est évitable par

des mesures simples et peu d’effets secondaires. Toute

introduction de médicaments immunosuppresseurs doit

faire rechercher, de façon réflexe, une potentielle infection

par le VHB et discuter de l’introduction d’un traitement

prophylactique du VHB en cas de dépistage positif. En cas

de doute ou de situation complexe, un avis spécialisé est

justifié.

1570 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

4 septembre 2013

Implications pratiques

Tout patient à risque de recevoir un traitement immunosup-

presseur doit bénéficier d’un dépistage du VHB (au minimum

HBsAg, anticorps anti-HBs et anti-HBc)

Si le dépistage est négatif (anticorps anti-HBs, HBsAg et an-

ticorps anti-HBc négatifs) un vaccin pour l’hépatite B doit

être proposé

Si l’HBsAg est positif et qu’une immunosuppression significa-

tive va être introduite, un traitement prophylactique pour

prévenir la réactivation du VHB doit être proposé

La plupart des patients sous prophylaxie VHB devraient re-

cevoir un analogue nucléos(t)idique connu pour engendrer

peu de résistances virales (par exemple, entécavir ou téno-

fovir). L’interféron est le plus souvent contre-indiqué dans ce

contexte

La durée du traitement antiviral est de douze mois après la

fin de l’immunosuppression

>

>

>

>

>

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec

cet article.

06_11_37348.indd 4 29.08.13 08:34

6

6

1

/

6

100%