Hypertension artérielle du sujet âgé

Journal Identification = MET Article Identification = 0334 Date: October 10, 2011 Time: 9:30 am

Mise au point

mt 2011 ; 17 (3) : 234-43

Hypertension artérielle

du sujet âgé : après la

publication du consensus

américain d’experts de

l’ACCF∗/AHA∗∗, quelles

recommandations de prise

en charge thérapeutique ?

Béatrice Bouhanick

CHU Rangueil, Service d’HTA et Médecine Interne TSA 50 032, 31059 Toulouse cedex 9

<duly-bouhanick.b@chu-toulouse.fr>

*American College of Cardiology Foundation

**American Heart Association

L’HTA du sujet âgé est majoritairement systolique et concerne jusqu’à 90 % des hypertendus

après 70 ans. En raison d’un effet «blouse blanche »marqué, une mesure ambulatoire de la

pression artérielle diagnostique est largement recommandée. Une hypotension orthostatique

doit être recherchée. Les diagnostics de sténose des artères rénales ou de syndrome d’apnées

du sommeil sont parfois à évoquer. Y compris après 80 ans, la preuve est maintenant faite

que traiter l’HTA améliore le pronostic cardiovasculaire. Les mesures hygiéno-diététiques

sont efficaces même si après 80 ans, un régime désodé est déconseillé. La mise en place

d’un traitement est graduelle en privilégiant au départ une monothérapie mais le consensus

signale qu’en cas de pressions artérielles >20/10 mmHg au-dessus des objectifs fixés, une

bithérapie est d’emblée possible. Pas plus de trois antihypertenseurs sont recommandés. En

cas d’échappement tensionnel, la qualité de la mesure est à vérifier et la recherche d’un facteur

de résistance est nécessaire – notamment médicamenteux. Les diurétiques thiazidiques et

les inhibiteurs calciques dihydropiridines sont les mieux validés dans l’HTA systolique. Les

objectifs tensionnels avant 80 ans sont <140/90 mmHg tandis qu’au-delà, la pression artérielle

systolique doit être <150 mmHg ou entre 140 et 145 mmHg si elle est bien tolérée.

Mots clés : HTA systolique, recommandations américaines de l’HTA, sujet âgé, traitement

antihypertenseur, objectifs tensionnels

La prise en charge de

l’hypertension (HTA) du sujet

âgé constitue un véritable enjeu de

santé publique dans la mesure où

l’hypertension affecte la plupart des

sujets âgés de plus de 65 ans. Ces

patients sont les plus susceptibles

d’avoir une atteinte des organes

cibles et des maladies cardiovascu-

laires. Malheureusement, la gestion

de cette HTA reste difficile dans la

mesure où la plupart des essais cli-

niques n’incluent pas les patients très

âgés. Cependant, il y a déjà 3 ans,

l’étude HYVET a permis d’étudier la

prise en charge du sujet de plus de

80 ans [1]. La publication récente

d’un consensus d’experts élaboré

par le Collège américain de Car-

diologie en collaboration avec les

neurologues, les gériatres, la Société

européenne d’Hypertension notam-

ment, fait le point sur la prise en

charge de l’HTA du sujet âgé et sera

largement repris ici [2].

Il sera confronté aux recomman-

dations HAS disponibles sur ce thème

mais plus anciennes et non spécifi-

quement dédiées au sujet âgé [3].

doi:10.1684/met.2011.0334

mt

Tirés à part : B. Bouhanick

234

Pour citer cet article : Bouhanick B. Hypertension artérielle du sujet âgé : après la publication du consensus d’experts ACCF/AHA américain, quelles recom-

mandations de prise en charge thérapeutique ? mt 2011 ; 17 (3) : 234-43 doi:10.1684/met.2011.0334

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MET Article Identification = 0334 Date: October 10, 2011 Time: 9:30 am

Quelle est la définition du sujet âgé ?

En réalité, la définition est arbitraire et subjective. Par

exemple, dans le document publié dans Circulation,un

sujet âgé a été traditionnellement défini par un âge de

plus de 65 ans [2]. Les experts ont toutefois reconnu qu’il

y avait des différences cliniques et physiopathologiques

entre un patient qualifié d’âgé jeune c’est-à-dire avec un

âge compris entre 65 et 74 ans, un sujet âgé dit plus âgé,

entre 75 et 84 ans, et le plus âgé des sujets âgés c’est-à-dire

plus de 85 ans.

Épidémiologie

Avec l’augmentation de l’espérance de vie, il est prévu

que d’ici 2030, 20 % des Américains auront plus de 65 ans

contre 13 % aujourd’hui. Aux États-Unis, la prévalence

de l’HTA chez le sujet de plus de 18 ans est de 27 %

avec une prévalence qui augmente progressivement avec

l’âge si bien que la majorité des sujets âgés est hyper-

tendue. Ainsi, dans l’étude de FRAMINGHAM, 90 % des

participants normotendus à l’âge de 55 ans développent

ultérieurement une HTA [4]. L’HTA est un très impor-

tant facteur de risque cardiovasculaire puisque 60 % des

patients avec un infarctus du myocarde, 77 % de ceux

avec un accident vasculaire cérébral (AVC) et 74 % des

insuffisants cardiaques présentent des antécédents d’HTA

[5]. De surcroît, l’HTA est un facteur de risque majeur

de fibrillation auriculaire et d’insuffisance rénale chro-

nique [5]. C’est un véritable problème dans la mesure

où plus l’âge avance et plus le contrôle tensionnel se

détériore.

De par l’augmentation de la rigidité aortique, la fré-

quence de l’HTA systolique augmente avec l’âge puisque

si 65 % des patients hypertendus de plus de 60 ans sont

concernés, ce pourcentage atteint plus de 90 % après

70 ans [6]. La pression artérielle systolique est un facteur

de risque indépendant majeur de survenue d’événements

cardiovasculaires à tous les âges de la vie et un traite-

ment actif réduit la mortalité totale de 13 % [7, 8]. Ainsi,

après 70 ans, l’HTA diastolique concerne moins de 10 %

de tous les patients hypertendus. La relation entre la pres-

sion artérielle diastolique et le risque cardiovasculaire est

bimodale chez le sujet âgé, puisqu’une pression artérielle

diastolique supérieure ou égale à 90 mmHg est associée

au même risque que celui observé pour une pression

artérielle diastolique inférieure à 70 mmHg [6, 8]. Ainsi,

quel que soit le niveau de pression artérielle systolique,

le risque cardiovasculaire augmente au fur et à mesure de

la baisse de la pression diastolique. La pression pulsée

(qui représente la différence entre la pression artérielle

systolique et la pression artérielle diastolique) augmente

avec l’âge et reflète le degré de rigidité vasculaire. C’est

un facteur de risque potentiel de maladie cardiovascu-

laire chez le sujet âgé, parfois identifié comme étant un

meilleur prédicteur du risque que les pressions systoliques,

diastoliques ou moyennes [9-11].

Y a-t-il une différence de fréquence en fonction du

sexe ? Jusqu’à 45 ans, la prévalence de l’HTA est plus faible

chez la femme que chez l’homme, devient identique dans

les deux sexes entre 45 à 64 ans puis augmente chez la

femme plus que chez l’homme après 65 ans. Une grande

majorité des femmes âgées a une HTA de stade 2 et le

contrôle tensionnel est difficile à obtenir chez elles sans

qu’il soit possible de déterminer quelle est la part des res-

ponsabilités entre un traitement moins intensif prescrit, un

choix inadéquat des médicaments, un manque d’adhésion

au traitement, une véritable résistance au traitement ou

entre d’autres facteurs non identifiés. Ainsi, après 80 ans,

seules 23 % des femmes hypertendues contre 38 % des

hommes ont une pression artérielle <140/90 mmHg [12].

Physiopathologie

de l’hypertension chez le sujet âgé

Des modifications de la structure artérielle et de sa

fonction sont observées avec le vieillissement. Les grosses

artères deviennent rigides et contribuent à l’augmentation

de la vitesse de l’onde de pouls responsable d’une HTA

systolique. Une augmentation de la demande myocar-

dique en oxygène est mesurée alors qu’une réduction du

débit vasculaire est également observée, favorisée par les

sténoses coronaires et par les médicaments qui baissent la

pression artérielle diastolique. Une dysautonomie est fré-

quente et provoque une hypotension orthostatique, facteur

de risque de chute, de syncope, et d’événements cardio-

vasculaires tandis que l’hypertension clinostatique, facteur

de risque d’hypertrophie ventriculaire gauche, d’atteinte

coronaire ou d’accidents vasculaires cérébraux en est éga-

lement la résultante.

Une glomérulosclérose et une fibrose interstitielle

sont responsables d’une réduction du débit de filtra-

tion glomérulaire et d’une aggravation d’une insuffisance

rénale. D’autres mécanismes sont également observés

comme une altération de la pompe Na/K (ce qui favo-

rise l’augmentation de sodium intracellulaire) ou une

réduction de la pompe Na/Ca. L’atteinte microvasculaire

contribue à l’insuffisance rénale chronique et la réduc-

tion de la masse tubulaire réduit l’excrétion urinaire de

potassium ce qui explique que le sujet âgé hypertendu ait

fréquemment des hyperkaliémies.

Les causes secondaires d’hypertension

Malgré l’âge avancé, se réfugier derrière une étiologie

dite «familiale »de l’HTA n’est pas adéquat et une cause

secondaire d’hypertension doit parfois être recherchée.

mt, vol. 17, n◦3, juillet-août-septembre 2011 235

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MET Article Identification = 0334 Date: October 10, 2011 Time: 9:30 am

Mise au point

La sténose des artères rénales

Sa prévalence augmente avec l’âge et s’échelonne

entre4%et50%enfonction des études. À titre

d’exemple, dans une étude chez des personnes âgées en

moyenne de 77 ans sans altération de la fonction rénale,

une sténose des artères rénales (>60 % en écho-Doppler)

est trouvée dans 6,8 % des cas [13]. Une sténose est asso-

ciée à une coronaropathie indépendamment des pressions

artérielles et 19% des patients qui subissent une corona-

rographie ont aussi une sténose de l’artère rénale >50 %

(7% si >70%) [14, 15]. Cependant, dans une population

âgée en moyenne de 83 ans, seuls 14 % des sténoses

mises en évidence à cet âge progresseront et parmi elles,

la progression n’est considérée comme significative que

chez seulement 4 % d’entre elles sur 8 ans de suivi [16].

L’impact fonctionnel de la sténose chez le sujet âgé n’est

pas connu et si le but d’une prise en charge par angioplas-

tie est double, à savoir contrôle des pressions artérielles

et stabilisation de la fonction rénale, en réalité le bénéfice

escompté est mal connu dans cette population.

En pratique, la sténose des artères rénales sera évo-

quée chez des patients âgés, polyvasculaires, avec un

cholestérol augmenté, un souffle abdominal, ou chez des

patients âgés hypertendus résistants malgré la prescription

d’au moins trois antihypertenseurs. L’œdème pulmonaire

flash ou une augmentation de la créatininémie de plus

de 20-30 % après initiation d’un traitement bloqueur du

système rénine-angiotensine sont aussi des points d’appel

diagnostiques.

Le syndrome d’apnées du sommeil

Il est rappelé qu’environ 30 % des adultes hypertendus

ont un syndrome d’apnées du sommeil et que la préva-

lence fait plus que doubler pour chaque décade d’âge

supplémentaire. Il est le plus souvent associé à une HTA

diastolique isolée ou à une HTA systolo-diastolique avant

60 ans mais pas après si bien qu’un syndrome d’apnées

du sommeil serait moins susceptible de contribuer à une

HTA que chez le sujet jeune [17].

L’hyperaldostéronisme primaire

C’est un diagnostic qui serait beaucoup plus rare que

chez le sujet jeune (environ 10 % des hypertendus) mais

les données épidémiologiques chez le sujet âgé manquent.

Il s’agirait la plupart du temps d’un hyperaldostéronisme

lié à un adénome surrénalien, plus rarement à une hyper-

plasie et très rarement à un carcinome surrénalien. Sa prise

en charge n’est guère différente de celle proposée chez le

sujet plus jeune [2].

Dysthyroïdies

Il a été montré que l’hyperthyroïdie méconnue est ren-

contrée chez 3,8 % des patients hypertendus entre 15 et

70 ans. Comme la prévalence de l’HTA augmente avec

l’âge, les données sont éparses pour relier hyperthyroïdie

et HTA [2].

L’hypothyroïdie a aussi été décrite comme associée

à une HTA à une fréquence voisine de 3.6%:ils’agit

d’une HTA diastolique dans 1.2 % des cas qui se nor-

malise avec la mise en place d’un traitement hormonal

substitutif [18]. Une relation entre T3 libre basse et dis-

parition du cycle nycthéméral des pressions artérielles est

aussi suggérée [19].

Autres causes d’HTA secondaire

Le tabac augmente la pression artérielle systolique en

particulier chez le sujet âgé et sa réduction permet une

baisse de celle-ci de l’ordre de 4 mmHg [20]. L’alcool par

différents mécanismes élève également la pression arté-

rielle sans spécificité chez le sujet âgé. Les données sur le

café restent controversées même s’il est parfois conseillé

de réduire la consommation de café chez certains sujets

âgés hypertendus. L’évaluation des apports en sel, la

prise de médicaments comme les anti-inflammatoires sté-

roïdiens, les corticoïdes ou certains antidépresseurs qui

inhibent la recapture de la noradrénaline, très fréquente à

cet âge, sont également à prendre en compte.

Atteinte des organes cibles

Accidents vasculaires cérébraux

et altération des fonctions cognitives

L’HTA du sujet âgé est un facteur de risque majeur

d’accident ischémique ou hémorragique cérébral, en par-

ticulier l’HTA systolique. La force de l’association entre

les pressions artérielles et l’accident ischémique diminue

avec le vieillissement mais à cause de l’augmentation du

risque de mortalité lié à l’AVC avec l’âge, le bénéfice

obtenu constaté lors de la prise d’un traitement antihyper-

tenseur est particulièrement net chez le sujet âgé. Ainsi,

dans l’étude SHEP, qui évalue un traitement actif sur la

pression artérielle systolique par chlortalidone (avec ou

sans aténolol et antagoniste calcique en troisième ligne)

versus placebo, le risque relatif d’AVC mortels ou non est

de 0,64 (p= 0,003) sur 5 ans. La baisse des événements

est observée aussi bien pour l’accident ischémique (37 %),

qu’hémorragique (54 %) [21]. Dans l’étude PROGRESS,

l’utilisation de périndopril et d’indapamide pendant 4 ans

réduit la survenue des accidents ischémiques cérébraux

de 24 % et hémorragiques de 50 % par rapport au pla-

cebo [22]. Enfin, dans l’étude Syst-Eur, chez des patients

âgés en moyenne de 70 ans, avec une HTA systolique,

l’utilisation de nitrendipine réduit la survenue des AVC de

42%(p<0,003) [23].

L’HTA est un facteur de risque de démence vascu-

laire et de maladie d’Alzheimer, et un mauvais contrôle

236 mt, vol. 17, n◦3, juillet-août-septembre 2011

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MET Article Identification = 0334 Date: October 10, 2011 Time: 9:30 am

tensionnel est associé à une altération plus impor-

tante des fonctions cognitives. Cependant, l’impact

du traitement antihypertenseur sur l’évolution de la

démence est controversé : observé dans Syst-Eur et

PROGRESS (avec une réduction de 50 % et de 19 % de

l’incidence de la démence), absent dans l’étude HYVET

COG [24].

L’atteinte coronaire

La prévalence de l’infarctus du myocarde est plus

élevée chez les sujets âgés hypertendus que chez les nor-

motendus. En cas d’angor, l’hypertension peut jouer un

rôle causal comme facteur de risque sur l’état coronaire

sous-jacent ou comme facteur précipitant. Entre 60 et

69 ans, une augmentation de la pression artérielle systo-

lique de 20 mmHg double le risque cardiovasculaire [25].

Cependant, la relation positive entre le risque absolu et

la pression artérielle systolique décroît avec l’âge si bien

que les traitements antihypertenseurs paraissent moins

efficaces avec l’augmentation de l’âge. Ainsi, l’étude

INVEST a montré qu’entre 70 et 79 ans et après 83 ans,

des pressions artérielles systoliques plus élevées com-

prises entre 135-140 mmHg sont associées à un risque

de décès, d’infarctus du myocarde ou d’AVC plus faible

que celui constaté pour des pressions <130 mmHg. Les

patients les plus âgés semblent mieux tolérer des pres-

sions artérielles systoliques plus élevées et moins bien

des pressions artérielles plus basses que des sujets plus

jeunes [26]. L’HTA est aussi un facteur de risque établi de

mort subite chez le sujet âgé et son traitement réduit ce

risque [27].

L’insuffisance cardiaque

L’insuffisance cardiaque, qui touche 55 % des plus

75 ans, et l’hypertension sont étroitement associées. Elle

peut être systolique (baisse de la fraction d’éjection à

moins de 45-50 %) ou diastolique. Chez des patients

de plus de 65 ans ayant fait un infarctus du myocarde,

l’insuffisance cardiaque se développe chez les trois quarts

d’entre eux sur 5 ans de suivi [28].

La fibrillation auriculaire

La fibrillation auriculaire (FA) est une maladie du sujet

âgé avec une prévalence de 10 % chez l’octogénaire.

L’HTA est un des facteurs de risque majeur de FA et

après 65 ans, le risque de FA de novo est de 2 % par

an [29]. La FA survient d’autant plus volontiers chez le

sujet âgé, de sexe masculin, et en présence d’une mala-

die cardiovasculaire. Chez le sujet âgé, sa survenue est

due à une augmentation de la rigidité artérielle et à une

réduction de la distensibilité ventriculaire gauche, autant

de facteurs responsables d’élévation de la pression pulsée,

critère intermédiaire de jugement de rigidité aortique. La

FA est associée à une augmentation de la mortalité, à la

mort subite, l’insuffisance cardiaque, l’AVC embolique, et

à une réduction de la qualité de vie.

Atteinte vasculaire

L’HTA est un facteur de risque d’anévrisme de l’aorte

abdominal (défini par diamètre antéropostérieur supérieur

ou égal à 30 mm) qui survient avec une prévalence de

12,5 % chez les personnes âgées de plus 75 ans [30].

L’anévrisme de l’aorte thoracique est également plus fré-

quent chez le sujet âgé tandis que l’HTA favorise la

survenue d’une dissection de l’aorte de pronostic sombre

à cet âge. Enfin, l’atteinte vasculaire périphérique dont la

prévalence après 75 ans est d’environ 20 % et de 50 %

après 85 ans doit être dépistée. Elle est le reflet d’un risque

multiplié par 4 d’infarctus du myocarde, par 3 d’AVC et

de mortalité totale [31, 32].

L’insuffisance rénale chronique

Sa prévalence est de l’ordre de 10 % en Europe et

75 % des insuffisants rénaux chroniques ont plus de 65 ans

[33]. C’est un facteur de risque indépendant d’insuffisance

cardiaque congestive tandis que la pression artérielle sys-

tolique est un facteur de risque prédictif indépendant de

déclin de la fonction rénale chez les patients âgés.

Atteinte ophtalmologique

Pour un non initié, il est difficile d’interpréter les résul-

tats des fonds d’yeux des patients âgés hypertendus car des

modifications sont visibles aussi bien liées à l’âge qu’à la

présence et à la durée de l’HTA. Cependant, il est suggéré

que la présence d’une rétinopathie hypertensive indique

une atteinte des organes cibles : il s’agit d’hémorragies,

d’exsudats, de nodules cotonneux ou d’œdème papil-

laire. L’HTA peut également être associée à une occlusion

artérielle rétinienne et à une atrophie antérieure du nerf

optique.

Une hypothèse serait que l’atteinte vasculaire ait des

mécanismes physiopathologiques communs avec ceux de

la dégénérescence maculaire liée à l’âge, première cause

de cécité dans les pays industrialisés.

Diagnostic d’hypertension artérielle

chez le sujet âgé

Il est basé sur au moins trois mesures différentes de

pressions artérielles prises au cours d’au moins deux

consultations séparées pour prendre en compte la varia-

bilité naturelle des pressions artérielles et tous les autres

facteurs de risque pouvant l’influencer. Le patient doit être

confortablement installé au repos pendant 5 minutes ; la

pression artérielle est mesurée en position assise, le bras en

mt, vol. 17, n◦3, juillet-août-septembre 2011 237

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MET Article Identification = 0334 Date: October 10, 2011 Time: 9:30 am

Mise au point

position horizontale, le brassard étant au niveau du cœur.

La pression artérielle doit également être mesurée chez

un patient debout pendant1à3minutes à la recherche

d’une hypotension orthostatique. Lors de la consultation

initiale, la pression artérielle doit être mesurée aux deux

bras et c’est le bras avec la pression artérielle la plus éle-

vée qui est retenu pour les mesures ultérieures. La taille du

brassard doit être adaptée à la circonférence du bras avec

un cousin qui entoure au moins 80 % de la circonférence.

L’utilisation d’un trop petit brassard surestime les pressions

artérielles. La recherche d’une hypotension postprandiale

chez le sujet âgé peut être suggérée en particulier chez

ceux qui cumulent les traitements antihypertenseurs.

La pseudo-hypertension systolique résulte de la rigi-

dité artérielle accrue et peut concerner jusqu’à 70 % des

personnes âgées. Elle doit être identifiée sous peine de sur-

traitement. Elle doit être suspectée en cas d’hypertension

résistante sans atteinte d’organes cibles et en présence de

symptômes de surtraitement.

L’HTA «blouse blanche »est fréquente chez le sujet

âgé avec une prévalence qui varie entre 15 et 25 % : il

s’agit d’une hypertension décelée au cabinet mais absente

au domicile. Elle est suspectée en cas d’hypertension

au cabinet sans atteinte des organes cibles. Une mesure

ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) ou l’auto-

mesure tensionnelle est ainsi recommandée pour en faire

le diagnostic.

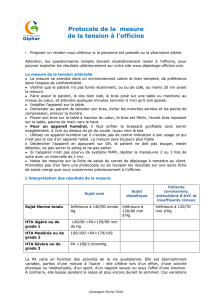

La mesure ambulatoire de la presse artérielle

Elle est largement recommandée en cas de suspicion

de pseudo-hypertension, d’HTA «blouse blanche », pour

évaluer la réponse à un traitement, et plus rarement à la

recherche d’épisodes d’hypotensions responsables de ver-

tige et d’asthénie. Les normes pour définir l’hypertension

sont les mêmes que chez le sujet plus jeune (tableau 1).La

mesure ambulatoire de la pression artérielle (MAPA) per-

met en outre d’évaluer le cycle nycthéméral des PA et de

s’assurer d’une chute des PA nocturnes avec une absence

de réascension des pressions artérielles en fin de nuit. Cer-

tains travaux suggèrent que la MAPA prédit mieux le risque

cardiovasculaire que les mesures casuelles en cabinet de

consultation en particulier chez les sujets âgés ayant une

hypertension systolique [34, 35].

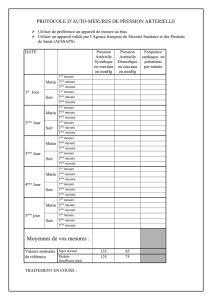

Tableau 1. Valeurs seuils

des pressions artérielles en MAPA [3].

PAS/PAD des 24 heures (mmHg) <130 et/ou <80

PAS/PAD diurne (mmHg) <135 et/ou <85

PAS/PAD nocturne (mmHg) <120 et/ou <70

PAS : pression artérielle systolique ; PAD : pression artérielle diasto-

lique.

L’automesure tensionnelle

Elle nécessite l’éducation du patient et permet

d’évaluer les pressions artérielles grâce à la règle des 3

adoptée en France : 3 mesures le matin et 3 mesures le

soir pendant 3 jours avec une moyenne des 18 mesures

diurnes qui doit être <135/85 mmHg. Il s’agit d’utiliser des

appareils validés qui sont en vente libre et non rembour-

sés par la Sécurité sociale : le conseil du pharmacien est

ainsi indispensable. À condition de s’assurer qu’il n’y a pas

d’altération des fonctions cognitives et que le patient est

capable de se servir de l’appareil au domicile, c’est d’un

appoint utile pour la surveillance du traitement notam-

ment. Des erreurs sont à connaître : en cas d’arythmie

cardiaque, les mesures peuvent être erronées avec la tech-

nique oscillométrique retenue dans l’automesure [36]. Par

ailleurs, le report de mesures fausses peut survenir chez

les patients qui ont une HTA non contrôlée, condition qui

n’est pas rare chez le sujet âgé et il est ainsi utile que

l’appareil dispose d’une mémoire qu’il faut consulter [37].

L’évaluation clinique

Les examens complémentaires conseillés ne sont pas

différents de ceux proposés dans l’HTA du sujet plus jeune

(tableau 2) [3].

Chez certains sujets âgés, une échocardiographie est

à considérer pour permettre un diagnostic d’hypertrophie

ventriculaire gauche, mesurer la fac¸on d’éjection, évaluer

un souffle souvent présent à cet âge.

Prise en charge thérapeutique

La prescription d’un traitement antihypertenseur est

à mettre en perspective avec les comorbidités asso-

ciées, la nécessité d’une polymédication, la compliance,

l’espérance de vie et les conditions socio-économiques

des patients et de leur famille [2, 3].

Tableau 2. Examens complémentaires préconisés

devant une HTA : recommandations HAS [3].

Sang Glycémie à jeun

Cholesterol, triglycérides, HDL-CT, LDL-CT

Ionogramme sanguin (kaliémie, natrémie)

Créatininémie et calcul de la clairance (MDRD de

préférence)

Urines Bandelette urinaire : hématurie, leucocyturie,

nitrites, protéinurie semi-quantitative

Quantification de la protéinurie

sur 24 h si protéinurie bandelette >1 croix

Autres ECG : recherche d’un retentissement de l’HTA

238 mt, vol. 17, n◦3, juillet-août-septembre 2011

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

/

10

100%