La douleur chronique comme construction sociale

144

Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003

Éthique

É

thique

La douleur chronique comme construction sociale

Pascal Cathébras*

A

u cours des débats entre cliniciens non spécialistes

de la douleur et “algologues”, il est parfois question

d’éventuels “effets pervers” des centres d’évaluation

et de traitement de la douleur : diagnostics potentielle-

ment occultés par le label “douleur” ; attentes irréalistes

suscitées chez les malades souffrant de douleurs chro-

niques non malignes ; accaparement durable des moyens

des centres par un certain type de patients dont la qualité

de vie demeure médiocre (mais d’espérance de vie nor-

male), alors que d’autres malades ne bénéficient que trop

peu des progrès de l’algologie. Il m’est apparu que le

terme de “construction sociale de la douleur chronique”

pouvait fournir un point de départ à la fois provocateur et

éclairant sur ces questions. Je sais que ce concept de

“construction sociale” est à la mode chez les spécialistes

des sciences humaines, et qu’il tend à irriter les cliniciens

et les malades, qui y voient un déni de la souffrance. C’est

pourquoi j’essaierai d’en faire une réalité tangible, y com-

pris pour le praticien confronté chaque jour à une com-

plexité qui lui interdit “la quête futile de la certitude” (1).

Sous le titre général de “construction sociale de la douleur

chronique”, on peut tenter de répondre à deux questions,

en théorie distinctes, mais indissociables en pratique :

– Comment la catégorie “douleur chronique” s’est-elle so-

cialement et culturellement construite au cours des cinquante

dernières années, et comment est-elle devenue opératoire

pour les médecins, en particulier dans les centres de la dou-

leur (qui, à leur tour, contribuent à la diffusion du concept) ?

– Comment, dans chaque cas individuel, les situations de

douleur chronique se construisent-elles au fil du temps, par

interaction entre pathologie lésionnelle, prédisposition

et/ou retentissement psychologiques et système de soin,

avec, dans tous les cas, une dimension sociale essentielle,

mais largement occultée, y compris dans les consultations

d’évaluation et de traitement de la douleur ?

La construction sociale d’un diagnostic

médical : qu’est-ce que cela veut dire ?

Les maladies sont-elles des “choses en soi” ? Existent-elles

dans la nature indépendamment des concepts qui servent à

les décrire ? Porter un diagnostic, est-ce “découvrir” une réa-

lité ? Ou est-ce aussi “construire” une explication (2) ? La

perspective constructiviste en sociologie des sciences remet

en question le point de vue selon lequel les sciences ne fe-

raient que décrire objectivement les phénomènes de la na-

ture, mais n’implique pas que ces phénomènes seraient

moins réels. Elle indique simplement que “derrière chaque

connaissance, il y a un empilement de croyances et de

conventions sociales” (3). En médecine, cela veut dire que

nommer une maladie revient à extraire du chaos de la réa-

lité des éléments jugés signifiants, en fonction de théories

et de croyances préexistantes, pour donner sens aux obser-

vations et les orienter en retour. “Construire” un diagnos-

tic (qu’il s’agisse de porter un diagnostic dans une situation

de soin ou d’inventer une nouvelle maladie), c’est extraire

de l’ensemble confus des symptômes, de leur vécu subjec-

tif et de leurs représentations (illness) les éléments d’une en-

tité “ontologique” : la maladie (disease) (2). Dans cet es-

prit, Roger Bastide écrivait que “la maladie n’est pas une

entité en soi, elle résulte d’une confrontation entre deux in-

dividus, l’un qui apporte le mystère de ses troubles, l’autre

qui lui en propose une explication, qui fait entrer le subjec-

tif dans l’objectivité d’un système théorique”. La maladie

est donc “une construction au bout d’un dialogue, mais une

construction qui dépasse le dialogue, puisque, derrière le

malade, il y a toutes les représentations collectives des

troubles et, derrière le médecin, des systèmes appris dans

les livres et dans les écoles” (4). C’est aussi l’avis de

Norbert Bensaïd, pour qui il faut que le médecin “s’im-

prègne d’une vérité à laquelle rien dans ses études ne le pré-

pare (...) Il lui faut d’abord se convaincre que le fait médi-

cal, c’est-à-dire tout ce qui se passe à partir du moment où

la personne se dit malade et fait appel à la médecine (...),

n’est pas une réalité donnée au départ, mais une construc-

tion… Cette construction (...) s’élabore à partir de deux

réalités de base, qu’elle ne nie pas, mais qu’elle dépasse :

la demande du malade et les connaissances médicales. En-

core faut-il rappeler que ces deux réalités sont relatives.

Elles sont des abstractions commodes mais falsifiantes,

pour peu qu’on s’obstine à en faire des réalités “en soi”...

La plainte du malade ne devient une “maladie” qu’à partir

du moment où le médecin et la médecine interviennent.

Mais ce n’est que par violence et artifice qu’elle est sépa-

rée du vécu dans laquelle elle s’enferme, qu’elle devient une

chose parfaitement définie et circonscrite” (5).

En raison de l’aspect fondamentalement relationnel de la pra-

tique médicale, la construction des faits scientifiques n’a

pas la même conséquence en médecine qu’en astronomie.

Si les astres ne seront jamais changés par les théories des as-

tronomes, les comportements, en revanche, peuvent être in-

fluencés par les théories qui visent à les expliquer (6). Dire

que la maladie est socialement construite ne revient pas à nier

la réalité des symptômes, et encore moins de la souffrance,

mais c’est rappeler qu’en nommant les choses, en expli-

* Service de médecine interne, hôpital Nord, CHU de Saint-Étienne.

145

Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003

Éthique

É

thique

quant et en proposant un pronostic, le médecin va interve-

nir sur le cours de la maladie elle-même. Les théories mé-

dicales diffusant dans le public “profane” modifient les

symptômes et le cours de la maladie, et sont en retour in-

fluencées par les idéologies en vigueur dans un moment his-

torique et socioculturel donné (2). De nombreux chercheurs

(sociologues, historiens, anthropologues et même méde-

cins) ont ainsi montré comment certaines catégories dia-

gnostiques étaient “socialement construites”. Cela est, bien

sûr, plus visible dans le domaine de la pathologie mentale.

De l’hystérie de Charcot au syndrome de fatigue chronique,

les symptômes “psychosomatiques” sont modelés par les

théories médicales qui visent à en rendre compte (7). Et

lorsque apparaît un “nouveau” syndrome, on peut parfois de-

viner, sous cette construction, certaines des préoccupations

de la société tout entière : la souffrance occultée des vété-

rans du Vietnam dans le syndrome de stress post-traumatique

(8), la dénonciation des violences sexuelles faites aux enfants

pour la personnalité multiple (9), la conjonction de la reli-

gion du travail et de la crainte des virus pour le syndrome de

fatigue chronique (10). Les catégories diagnostiques des pa-

thologies les plus organiques n’échappent pas à cette

construction sociale, comme l’a montré Aronowitz (11),à

propos de la maladie coronarienne et de la maladie de Lyme,

par exemple. Les facteurs socioculturels interviennent par-

ticulièrement (et cela n’est pas anodin pour notre sujet) lors-

qu’il s’agit de donner à un symptôme (ou à un syndrome)

un statut de maladie (12). Aronowitz prend l’exemple de

l’asthme, et on pourrait aussi citer le travail d’Alain Ehren-

berg sur la dépression (13). À propos de la dépression et de

la pathologie mentale en général, on doit maintenant ajou-

ter aux facteurs historiques et culturels d’insolents facteurs

économiques : ainsi, le marketing de l’industrie pharma-

ceutique contribue régulièrement à redéfinir (en les élargis-

sant) les contours de la pathologie dépressive et anxieuse, et

les enjeux se chiffrent en millions de dollars (14-16). Dans

le même esprit, j’ai essayé de montrer, non sans susciter de

vigoureuses critiques, comment le diagnostic de fibro-

myalgie était socialement construit (2, 17). Or, on peut, me

semble-t-il, considérer la fibromyalgie comme le paradigme

de la douleur chronique sans substratum anatomique.

L’exemple de la fibromyalgie

La fibromyalgie est un syndrome de douleur diffuse sans ex-

plication lésionnelle, exacerbée au niveau de certains points

d’insertion tendineuse. Il s’agit d’un syndrome fréquent,

d’évolution chronique, dont la physiopathologie reste mys-

térieuse, mais vraisemblablement centrée autour d’un phé-

nomène d’hyperalgésie d’origine multifactorielle, avec la

participation de troubles “périphériques”, comme des mi-

crotraumatismes musculotendineux répétés, et “centraux”

(perturbations du sommeil et troubles de l’humeur, entre

autres) (18). Souvent décrite comme une “nouvelle” mala-

die, la fibromyalgie se révèle être, en fait, un syndrome très

ancien, que l’on retrouve dans la littérature médicale sous des

noms variés, dont celui de neurasthénie (17). La question de

la nature somatique ou psychogène de la fibromyalgie, ou

même de son existence réelle, divise le monde médical (19).

En quoi la fibromyalgie est-elle socialement construite ?

Tout d’abord, par l’artifice qui consiste à extraire d’un

cortège de troubles les douleurs “musculosquelettiques”,

faisant passer une souffrance indifférenciée au statut de

maladie rhumatologique. En effet, de nombreux symp-

tômes sont rapportés par les patients fibromyalgiques :

outre la fatigue et les troubles du sommeil, des douleurs

abdominales, des céphalées, des paresthésies des extré-

mités, etc. Ces symptômes, communs à d’autres syn-

dromes fonctionnels (syndrome de fatigue chronique, syn-

drome de l’intestin irritable, etc.), font penser qu’une

conceptualisation plus globale des symptômes fonction-

nels (ou somatisation) serait plus appropriée (20). Mais les

points douloureux sur les insertions tendineuses sont ju-

gés plus significatifs. La publication de critères diagnos-

tiques (21) donne ainsi l’illusion d’une cohérence des

symptômes et d’une “réalité” de la “maladie”. L’officia-

lisation tient lieu d’authentification. Les associations de

malades ne s’y trompent pas, qui rappellent inlassablement

les critères de l’ACR et la “reconnaissance officielle” du

syndrome par l’Organisation mondiale de la santé.

En second lieu, la fibromyalgie est une catégorie sociale-

ment construite parce qu’elle reproduit une idéologie so-

ciale : la stigmatisation des troubles psychologiques. Si

ceux-ci sont fréquents chez les fibromyalgiques, et alors que

les rares médicaments ayant montré une petite efficacité

dans ce syndrome sont des psychotropes, les facteurs psy-

chologiques sont remarquablement absents de la liste des

“causes” de la fibromyalgie, au moins dans les brochures

et les thèmes de congrès des associations de malades, alors

que les anomalies biologiques les plus contestables sont

mises en avant. Ce qui est en jeu ici est l’assimilation du psy-

chogène à l’imaginaire ou, presque, comme le propose Kir-

mayer (22), de l’innocence à la culpabilité.

Enfin et surtout, le pronostic de la fibromyalgie est sociale-

ment construit. Les études confirment, certes, l’extrême chro-

nicité du syndrome, mais elles concernent des sujets sélec-

tionnés par leur recours aux soins les plus sophistiqués, et les

études menées plus près de la population générale sont loin

d’être aussi pessimistes (18). Or, la “reconnaissance offi-

cielle” réclamée par les militants de la fibromyalgie est

d’abord la reconnaissance d’une pathologie invalidante, al-

térant de façon définitive la qualité de vie. Si cette revendi-

cation est d’abord une demande de reconnaissance sociale et

montre surtout le douloureux besoin de légitimité des ma-

lades, elle risque aussi d’enfermer durablement des personnes

dont la souffrance relève au moins partiellement de causes

psychologiques ou économiques dans un statut de malades

chroniques dont elles auraient pu avantageusement se passer.

Mais revenons maintenant à la douleur chronique “pro-

prement dite”.

146

Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003

Éthique

É

thique

La douleur chronique :

perspective historique

La catégorie “douleur chronique” est constitutive de l’al-

gologie telle qu’elle est aujourd’hui pratiquée et enseignée.

Je m’appuierai, pour le montrer, sur le remarquable livre

d’Isabelle Baszanger (23) : “La médecine de la douleur

s’est historiquement constituée autour de l’autonomisation

(la reconnaissance et la légitimation) d’une catégorie mé-

dicale nouvelle, la douleur chronique” (p. 33). Même si des

précurseurs, comme Leriche, avaient déjà évoqué la notion

de “douleur-maladie”, Baszanger situe la naissance du

concept de douleur chronique dans l’immédiat après-guerre

(1945), avec le travail inlassable de John Bonica pour faire

reconnaître la nécessité d’une approche nouvelle des si-

tuations d’échec médical face à la douleur. Dans la pre-

mière édition de son livre (1953), Bonica montre que la

douleur chronique (à cette époque, seule la durée entre en

compte) est dévastatrice et résulte de l’intrication (plutôt que

de la juxtaposition) d’effets physiques et mentaux. La dou-

leur qui dure “crée un pattern de douleur centrale” ; elle est

toujours un “problème psychosomatique”. Mais, déjà, le sta-

tut du psychologique, dans cette première formulation, pose

problème : la singularisation de la douleur chronique passe

par la reconnaissance de sa dimension émotionnelle, mais

celle-ci est davantage conçue comme une conséquence

(d’où l’idée de prévention de la douleur chronique), et

Bonica demande de se garder d’étiqueter toutes les douleurs

qui durent comme douleurs “psychiques”. Ce double sta-

tut des facteurs psychologiques dans la douleur chronique,

à la fois élément accompagnateur de toute douleur et fac-

teur causal exclusif de certaines douleurs “psychogènes”,

sera la cause de nombre d’ambiguïtés à venir dans la prise

en charge de la douleur, comme on le verra plus loin. La

théorie de la porte (1965), qui pose les bases d’une nouvelle

approche thérapeutique fondée sur la notion de “contrôle

sensoriel” de la douleur, va permettre d’ancrer la médecine

de la douleur de Bonica dans la physiopathologie, réconci-

liant ainsi cliniciens et fondamentalistes, et va permettre

d’intégrer à une théorie scientifique la reconnaissance du

rôle des activités cognitives dans la douleur. Le premier

symposium international sur la douleur (1973), acte fon-

dateur de l’IASP, mettra en place la rhétorique fondatrice

du “monde de la douleur” : distinction fondamentale entre

douleur aiguë, signal d’alarme et symptôme, et douleur

chronique, maladie à composantes somatique, psycholo-

gique et sociale, invalidante et coûteuse pour la collectivité.

La multidisciplinarité de la pain clinic de Bonica devient

alors un modèle pour la pratique de la médecine de la dou-

leur. C’est à cette époque que les approches psychologiques

de la douleur, portées par le courant alors dominant aux

États-Unis du béhaviorisme, se radicalisent : quelle que

soit son origine (organique ou non), la douleur peut être

conçue comme un comportement appris, une “conduite de

maladie anormale” (Pilowsky), et il devient capital de sé-

parer conceptuellement la “douleur” du “comportement de

douleur”. Le rôle de l’interaction entre médecin et malade

(les “jeux de douleur” de l’approche transactionnelle) est

aussi reconnu. Les travaux des psychologues cliniciens im-

pliqués dans les pain clinics vont puissamment contribuer

à faire reconnaître l’existence d’un syndrome douloureux

chronique, et à le construire en opposition à la douleur ai-

guë non par sa durée, mais par un ensemble cognitif et com-

portemental spécifique. Ainsi apparaît une nouvelle ligne

de partage au sein de la douleur qui dure, centrée autour de

l’idée d’adaptation. La douleur chronique “non maligne” est

fréquente, comme le montrent de plus en plus d’études épi-

démiologiques (24), mais la plupart des sujets s’y adap-

tent. Seuls certains d’entre eux présentent des perturbations

comportementales retentissant sur leur vie familiale, so-

ciale et professionnelle : le syndrome douloureux chro-

nique. En conséquence, le problème cible des consultations

de la douleur doit-il être la douleur elle-même ou le syn-

drome douloureux chronique ? Cette question, qui divise les

algologues, représente aussi un problème central entre mé-

decins et malades. À travers elle, c’est la question fonda-

mentale de la responsabilité qui est posée. Même si l’on s’en

défend, on a toujours tendance à considérer une douleur

comme plus “réelle”, plus “légitime” si elle a une explica-

tion organique satisfaisante, et à en situer l’origine hors du

malade (au besoin, le clinicien s’en remet à l’idée scientiste

qu’avec les progrès de la connaissance, toute souffrance

subjective trouvera une explication biologique). Ainsi, le

conflit de responsabilité et de légitimité attaché à toute si-

tuation de douleur chronique n’est que très superficiellement

dépassé dans les consultations de la douleur. Il réapparaît

dans l’organisation interne des centres, comme le montre

Baszanger dans son étude ethnographique (23), et il est tou-

jours péniblement vécu par les patients (25, 26).

Le syndrome douloureux chronique :

une maladie en soi,

mais aussi un stéréotype médical

Comme le remarque Baszanger (23), les manifestations du

syndrome douloureux chronique, qui sont, “dans un modèle

dit médical [le modèle initial de Bonica] posées comme

accompagnant toute douleur qui dure, sont, dans le modèle

dit comportemental ou d’apprentissage, posées non plus

comme accompagnement mais comme la marque même de

la seule douleur chronique relevant d’une approche nou-

velle” (p. 153). Selon le modèle comportemental, qui ap-

paraît dominant, la “maladie en soi”, c’est le syndrome

douloureux chronique, qui doit être appréhendé de manière

identique quelle que soit l’étiologie initiale de la douleur.

Dans les présentations destinées aux non-spécialistes de la

douleur, le syndrome douloureux chronique est présenté

comme “l’ensemble mal différencié des facteurs émotion-

147

Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003

Éthique

É

thique

nels, cognitifs et comportementaux susceptibles de parti-

ciper à l’entretien et à l’exacerbation d’une douleur chro-

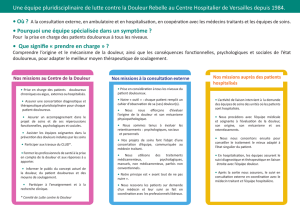

nique” (27). Il comprend quatre volets : la plainte doulou-

reuse, le comportement anormal vis-à-vis de la maladie, la

symptomatologie dépressive, et des facteurs de renforce-

ment (tableau). Bien sûr, toutes ces caractéristiques ne

concernent pas chacun des patients douloureux chroniques,

mais on a du mal à ne pas voir le type de patient ainsi des-

siné comme un repoussoir pour la médecine, et un malade

au moins partiellement responsable de son malheur. Le sté-

réotype du patient présentant un syndrome douloureux

chronique porte donc en lui le risque de la stigmatisation.

Cette situation apparaît quelque peu paradoxale, puisque les

centres de la douleur visent justement à prendre en charge

les laissés-pour-compte de la médecine, en les considérant

avant tout, au contraire de ce qui avait pu être suggéré ou

dit jusque-là, comme de “vrais” malades. Concept incon-

testablement utile lorsqu’il s’agit, par exemple, d’éviter les

interventions iatrogènes, le syndrome douloureux chro-

nique peut aussi contribuer à reproduire certains des sté-

réotypes médicaux les plus rétrogrades. En diffusant dans

le milieu médical et, petit à petit, dans la société tout entière,

le concept de syndrome douloureux chronique contribue à

la construction sociale du pronostic de la douleur chro-

nique.

Le syndrome douloureux chronique nous parle de l’en-

kystement de la douleur dans le sujet souffrant. La dou-

leur devient une part inaliénable de l’individu, une iden-

tité qu’il s’agit de maintenir à tout prix : “Quiconque a

souffert et souffre sait que la douleur lui appartient,

comme ses yeux et ses mains ; que son mal procède de

son existence même et que, s’il le perd, il risque de tout

perdre” (28). Mais le syndrome douloureux chronique

nous parle aussi d’une relation conflictuelle à la médecine.

N’est-ce pas plutôt en fait une relation conflictuelle avec

les médecins ? Trop de déception et trop peu de confiance

envers les médecins, résultant paradoxalement de trop

de confiance en la médecine, et de trop d’attentes irréa-

listes (29) encouragées par la médicalisation du monde.

Un monde anesthésié :

le contexte idéologique et culturel

de la douleur chronique

Le contexte social moderne de la douleur chronique est en

effet avant tout celui de la médicalisation de la douleur

(30). Cette médicalisation va de pair avec la diffusion dans

la société de deux idées fortes, bien que contestables :

– toute douleur doit avoir une explication médicale ;

– il est techniquement possible et moralement juste de lut-

ter contre la douleur.

Ce nouveau credo face à la douleur a des conséquences im-

portantes. En premier lieu, la douleur devient une affaire de

spécialiste, avec le risque de dépendance qui en découle.

De plus, si la douleur devient un problème médical, elle

perd tout ou partie du sens (moral, religieux, etc.) qu’elle pou-

vait avoir auparavant dans telle ou telle culture. Ce manque

de sens est considéré par certains auteurs comme central

dans la douleur chronique (31). Enfin, les conflits de légiti-

mité, déjà mentionnés, sont exacerbés : la douleur n’est lé-

gitime que lorsqu’elle a une explication médicale satisfai-

sante. Lorsqu’elle est mal expliquée médicalement, cas le

plus fréquent des douleurs chroniques non malignes, elle est

suspecte d’être imaginaire, et le patient devient un coupable

potentiel (22). La légitimité de la plainte passe par l’institu-

tion médicale, qui décide ou non de la valider. Le dualisme

cartésien à la base de cette dichotomie et les valeurs morales

qui y sont attachées ne sont pas seulement ceux des soi-

gnants : ils colorent aussi toute la démarche des malades (ma

douleur doit bien venir “de quelque chose” – sous-entendu :

de quelque chose qui soit hors de ma responsabilité). Or, on

l’a vu, ce conflit fondamental de légitimité n’est que super-

ficiellement dépassé dans les centres de la douleur.

Dans le monde occidental moderne, la douleur (ou tout au

moins ses manifestations les plus bruyantes) est devenue in-

tolérable. Il faut à ce sujet lire, ou relire, malgré leurs excès,

les pages que consacre Ivan Illich à “l’aliénation de la dou-

leur” dans Némésis médicale (32). Dans un monde anesthé-

sié, “le développement de l’art de la souffrance” est perdu.

Réifiée par la médicalisation, la douleur devient une “chose

en soi” et n’a aucun sens. “Le patient devient capable de vé-

géter avec sa douleur sans pouvoir en souffrir : il la regarde

comme on regarde un poisson à travers le cristal de l’aqua-

rium”. Illich note que “la douleur arrive à être vue d’abord

comme la condition des hommes que la corporation médi-

cale n’a pas fait profiter de sa boîte à outils. L’idée que l’art

de souffrir est une réponse alternative et complémentaire à

la consommation analgésique acquiert un ton littéralement

obscène”. Et il va jusqu’à soutenir qu’une société “dominée

Tableau. Le syndrome douloureux chronique, d’après (27).

1. Plainte douloureuse

– douleur depuis plus de 6 mois

– origine physiopathologique incertaine

– nombreux antécédents de traitements inefficaces

– handicap fonctionnel exagéré

– conduite toxicomaniaque

2. Comportement anormal vis-à-vis de la maladie

– conviction somatique de la maladie

– désir de chirurgie

– déni des conflits interpersonnels

– déni des perturbations émotionnelles

3. Symptomatologie dépressive

4. Facteurs de renforcement

– évitement d’activités “néfastes”

– attention et sollicitude de l’entourage

– bénéfices secondaires financiers

148

Le Courrier de l’algologie (2), no4, octobre/novembre/décembre 2003

Éthique

É

thique

par l’analgésie” fait “perdre toute capacité à faire face à

la douleur, indice de capacité à vivre”, et qu’il faut “des

stimulants de plus en plus puissants aux gens qui vivent

dans une société anesthésiée pour avoir l’impression

qu’ils sont vivants... Dans son paroxysme, une société

analgésique accroît la demande de stimulations doulou-

reuses”. En plus de leur grand intérêt philosophique, ces

lignes nous renvoient à la place des centres de la douleur

dans le monde contemporain, où la douleur est incon-

testablement devenue intolérable, et affaire de spécia-

listes (réalisant “l’expropriation professionnelle de la

souffrance” prophétisée par Illich). De “La douleur n’est

pas une fatalité” du premier plan Kouchner (1999) au

“Défense d’avoir mal” d’une publicité plus récente, le

message émis par la société glisse progressivement vers

l’interdiction de souffrir.

Ma conviction est que cette injonction à ne pas souffrir

est un facteur iatrogène, dès lors que la douleur n’a pas

d’explication médicale satisfaisante. Elle enferme le dou-

loureux chronique dans un paradoxe : d’un côté, “il ne

faut plus souffrir”, “il est possible de ne plus souffrir si

l’on s’adresse aux bons spécialistes” ; de l’autre, le sté-

réotype médical du syndrome douloureux chronique, qui

ne laisse aucun espoir à la guérison et la remplace par

l’idée d’adaptation ou, pire, renvoie la douleur à sa place

inaliénable (et donc à respecter) dans l’économie psy-

chique du malade. Malades et soignants en sont réduits,

face à ce paradoxe, à reproduire des rôles convenus :

“vivre avec” la douleur, mais aussi “vivre avec” les re-

présentations médicales et sociales désespérantes de la

douleur chronique, situation d’échec par définition.

La dimension sociale occultée

dans les situations de douleur chronique

Comment s’exerce le pouvoir du “social” dans chaque

cas individuel de douleur chronique ? Je propose de dis-

tinguer trois grandes dimensions sociales de la douleur

chronique (à l’exclusion des facteurs culturels, abon-

damment traités par ailleurs [33-35]) :

– la dimension socio-économique : précarité, perte de

statut social et absence de reconnaissance ;

– la dimension sociomédicale : elle résulte de l’inter-

action problématique du douloureux chronique avec les

organismes de Sécurité sociale. Les démarches com-

plexes nécessaires, le fonctionnement opaque des insti-

tutions, les termes abscons ou franchement trompeurs de

la législation, comme celui de “consolidation” d’un ac-

cident du travail, contribuent incontestablement à la souf-

france. Ces problèmes, qui sont souvent considérés

comme périphériques par les médecins (car hors de leurs

compétences pour la plupart), deviennent parfois cen-

traux. Lorsque la douleur n’a pas d’explication médi-

cale satisfaisante, l’interaction avec les médecins-conseil

de la Sécurité sociale, ou médecins-experts, est un évi-

dent facteur de renforcement du comportement doulou-

reux : comment aller mieux si l’on doit prouver que l’on

est malade (36) ?

– la dimension sociomorale : elle découle des représen-

tations culturelles de la douleur, qui font de la douleur

non explicable par une lésion organique une douleur “ima-

ginaire” et de la personne en souffrant un “coupable” po-

tentiel. Nous avons déjà largement abordé ce thème.

Or, il me semble que ces dimensions sociales sont lar-

gement occultées dans la prise en charge des doulou-

reux chroniques, y compris dans les centres de la dou-

leur. Fait significatif, elles sont parfois “maquillées” en

dimensions psychologiques individuelles, conduisant à

une psychiatrisation des problèmes sociaux. C’est ainsi

que le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux

(qui décrit – ni plus ni moins – le comportement dou-

loureux chronique en l’absence de pathologie organique

identifiable) est devenu une cause importante d’invalidité

en Suisse, alors que les situations de détresse sociale

sous-jacentes sont ignorées (37). La nosologie psychia-

trique (qui ne redoute pas les recouvrements entre caté-

gories) fournit en effet toute une gamme de diagnostics

séduisants pour classer les troubles des consultants des

centres de la douleur : troubles de personnalité, troubles

somatoformes, troubles de l’adaptation, troubles de l’hu-

meur. Les catégories décrivant la détresse sociale (soli-

tude, chômage de longue durée, emploi précaire, harcè-

lement, exclusion, etc.) mériteraient sans doute autant de

place dans les dossiers médicaux des douloureux chro-

niques, mais ces thèmes s’écartent trop du médical pour

être jugés opératoires par les soignants.

Conclusion

J’ai tenté, dans ce travail, de montrer que nous ne

sommes pas véritablement capables de dépasser les

conflits de légitimité et de responsabilité qui enferment

malades et soignants lorsque la plainte chronique de dou-

leur n’a pas d’explication médicale satisfaisante, ce qui

est la situation finalement la plus fréquente dans les

centres d’évaluation et de traitement de la douleur. Ces

conflits sont superficiellement réglés par la psychologi-

sation du problème, que le patient réticent finit par ac-

cepter de mauvaise grâce. La douleur chronique contraint

malades et soignants à se conformer à la prophétie déses-

pérante d’échec que contient en germe sa définition

même. Le facteur social déterminant de cette relation

insatisfaisante est celui de la médicalisation de la dou-

leur, qui crée des attentes irréalistes, attise les conflits sur

la légitimité de la souffrance, et tend à priver le patient

du sens moral, religieux ou de protestation sociale que

pourrait avoir sa douleur dans un autre contexte histo-

rique et culturel.

6

6

1

/

6

100%