Apathie - Argumentaire scientifique

Maladie d’Alzheimer et maladies

apparentées : diagnostic et prise en

charge de l’apathie

Méthode Recommandations pour la pratique clinique

ARGUMENTAIRE SCIENTIFIQUE

Juillet 2014

RECOMMANDATION DE BONNE PRATIQUE

Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé

comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à

rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données.

Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l’état de l’art et des données de la science à un

temps donné, décrites dans l’argumentaire scientifique. Elles ne sauraient dispenser le pro-

fessionnel de santé de faire preuve de discernement dans sa prise en charge du patient, qui

doit être celle qu’il estime la plus appropriée, en fonction de ses propres constatations et des

préférences des patients.

Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée selon la méthode résumée en an-

nexes 1 et 2. Elle est précisément décrite dans le guide méthodologique de la HAS dispo-

nible sur son site : Élaboration de recommandations de bonne pratique – Méthode Recom-

mandations pour la pratique clinique.

Grade des recommandations

A

Preuve scientifique établie

Fondée sur des études de fort niveau de preuve (niveau de preuve 1) : essais comparatifs

randomisés de forte puissance et sans biais majeur ou méta-analyse d’essais comparatifs

randomisés, analyse de décision basée sur des études bien menées.

B

Présomption scientifique

Fondée sur une présomption scientifique fournie par des études de niveau intermédiaire de

preuve (niveau de preuve 2), comme des essais comparatifs randomisés de faible puissance, des

études comparatives non randomisées bien menées, des études de cohorte.

C

Faible niveau de preuve

Fondée sur des études de moindre niveau de preuve, comme des études cas-témoins (niveau de

preuve 3), des études rétrospectives, des séries de cas, des études comparatives comportant des

biais importants (niveau de preuve 4).

AE

Accord d’experts

En l’absence d’études, les recommandations sont fondées sur un accord entre experts du groupe

de travail, après consultation du groupe de lecture. L’absence de gradation ne signifie pas que les

recommandations ne sont pas pertinentes et utiles. Elle doit, en revanche, inciter à engager des

études complémentaires.

Ce document a été adopté par le Collège de la Haute Autorité de santé en juillet 2014

© Haute Autorité de santé – 2014

Les recommandations et leur synthèse sont téléchargeables sur

www.has-sante.fr

Haute Autorité de santé

Service communication information

2, avenue du Stade de France – F 93218 Saint-Denis La Plaine Cedex

Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00 – Fax : +33 (0)1 55 93 74 00

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l’apathie

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juillet 2014

3

Table des matières

Généralités ................................................................................................................................................. 5

1. Critères diagnostiques ........................................................................................................ 7

2. Données épidémiologiques de l’apathie dans la maladie d’Alzheimer et les

maladies apparentées, place par rapport à la détérioration cognitive ............................. 9

3. Données physiopathologiques ......................................................................................... 12

4. Facteurs favorisants .......................................................................................................... 13

4.1 Stade évolutif .................................................................................................................................. 13

4.2 Anosognosie ................................................................................................................................... 13

4.3 Facteurs environnementaux ........................................................................................................... 13

4.4 Médicaments .................................................................................................................................. 13

4.5 Comorbidités................................................................................................................................... 14

5. Conséquences pour le patient et l’entourage .................................................................. 15

5.1 Retentissement associé à l'apathie rapporté pour le patient ......................................................... 15

5.2 Retentissement associé à l'apathie rapporté pour les proches aidants ........................................ 16

6. Démarche diagnostique .................................................................................................... 17

6.1 Repérage, outils et orientation diagnostique .................................................................................. 17

6.2 Synthèse et transmission des informations.................................................................................... 19

6.3 Évaluation structurée et enquête étiologique ................................................................................. 20

6.4 Un diagnostic différentiel incontournable : l’état dépressif ............................................................. 21

6.5 Évaluation du retentissement ......................................................................................................... 23

6.5.1 Évaluation du retentissement sur le patient .........................................................................................23

6.5.2 Évaluation du retentissement sur les proches aidants ........................................................................23

7. Approches thérapeutiques de l’apathie dans la maladie d’Alzheimer et les

maladies apparentées ....................................................................................................... 24

7.1 Approches non pharmacologiques ................................................................................................. 24

7.2 Approches pharmacologiques ........................................................................................................ 31

7.2.1 Les inhibiteurs de l’acétylcholinestérase et la mémantine ....................................................................31

7.2.2 Les autres psychotropes .......................................................................................................................35

Annexe 1. Méthode de travail ................................................................................................................ 38

Annexe 2. Recherche documentaire ..................................................................................................... 41

Références ............................................................................................................................................... 49

Participants ............................................................................................................................................... 53

Fiche descriptive ...................................................................................................................................... 56

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l’apathie

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juillet 2014

4

Abréviations et acronymes

AES Apathy Evaluation Scale

AI Apathy Inventory

ADL Activities of Daily Living

IADL Instrumental Activities of Daily Living

EAD Échelle d’appréciation de la démotivation

EADC European Alzheimer’s Disease Consortium

EHPAD Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

ISRS Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine

LARS Lille Apathy Rating Scale

MA et MA Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées

MCI Mild Cognitive Impairment

MCRO Mesure canadienne du rendement occupationnel

MMSE Mini Mental State Examination

MOH Modèle de l’occupation humaine

NPI Neuropsychiatric Inventory

SPCD Symptômes psychologiques et comportementaux de la démence

Maladie d’Alzheimer et maladies apparentées : diagnostic et prise en charge de l’apathie

HAS / Service des bonnes pratiques professionnelles / Juillet 2014

5

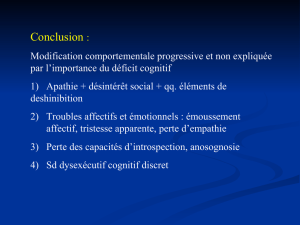

Généralités

L’apathie (de l’alpha privatif et affection, passion) renvoie historiquement à « l’impassibilité

voulue, l’état de l'âme dont aucune émotion ne vient troubler la tranquillité »

1

. Dans la Grèce

antique « l’apathie du sage des Stoïciens »

2

est ainsi une condition préliminaire à la pensée

épurée d’affects perturbateurs comme la peur ou la passion. Cette signification perdurera peu ou

prou jusqu’à l’époque contemporaine à partir de laquelle le terme sera principalement associé à la

« nonchalance »1 et à « l’indolence à agir, à sentir »2, avec la connotation péjorative du manque de

« volonté » que ces termes comportent. Les définitions médicales modernes de l’apathie prennent

leur source dans les travaux de Marin datant des années 1990 (1) et sont en lien avec cette

définition contemporaine. Le modèle de Marin décrit l’apathie comme un syndrome clinique dont

le processus principal consiste en un déficit persistant de la motivation rapporté par le

sujet lui-même ou par l’entourage. Cet état contraste avec le niveau antérieur de

fonctionnement du sujet ou les standards d’âge et de culture. Marin a décrit des

manifestations comportementales (diminution des comportements dirigés vers un but),

cognitives et émotionnelles de l’apathie. Afin de garder la spécificité de ce syndrome et

d’exclure les diagnostics différentiels, ces manifestations ne devraient pas être attribuables à une

diminution du niveau de conscience, à un déficit intellectuel ou à une détresse émotionnelle.

Cependant, dans de nombreuses situations cliniques, l’apathie n’apparaît pas en tant que

syndrome isolé mais comme dimension symptomatique d’un état pathologique préexistant comme

dans les maladies neurodégénératives, dans certains troubles psychiatriques ou certaines

affections générales qui n’entrent pas dans le champ de ce travail (cf. tableau 1).

Ce document aborde l’apathie chez des patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou de maladies

apparentées (MA et MA), dont la démarche diagnostique a été décrite dans la recommandation de

bonne pratique publiée par la HAS en 2011 (2).

Au cours de ces affections, l’apathie est très fréquente (cf. chapitre 2) et il a été montré qu’elle

s’accompagne d’une aggravation du pronostic fonctionnel des patients et d’une majoration du

sentiment de fardeau des proches aidants (cf. § 5.2).

Par ailleurs on associe plus fréquemment la MA et MA à des manifestations psycho-

comportementales revêtant un caractère perturbateur qu’à des comportements de retrait comme

l’apathie. Les troubles du comportement perturbateurs ont fait l’objet d’une recommandation de

bonne pratique spécifique publiée par la HAS en 2009 (3). Dans un contexte institutionnel par

exemple, le malade apathique se fera naturellement moins remarquer par l’ensemble du personnel

soignant que le malade agité ou bruyant qui perturbe directement son environnement. Dans le

cadre d’une prise en charge globale des patients atteints de la MA et MA, il apparaît donc

important d’orienter les différentes catégories d’intervenants concernés pour faciliter l’identification

et la prise en charge des patients apathiques.

Enfin, un enjeu important de cette recommandation de bonne pratique réside dans le fait que

l’apathie est souvent confondue avec la dépression, pouvant aboutir à un traitement thérapeutique

inadapté.

1

Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, accessible sur http://www.academie-francaise.fr/le-

dictionnaire/consultation-en-ligne

2

Dictionnaire d’Émile Littré

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

48

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

56

57

57

58

58

1

/

58

100%