La parenté sans la reproduction

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm

Mini-revue

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2013 ; 15 (1) : 121-32

La parenté sans la reproduction ?

Kinship without reproduction?

Florence Weber

École normale supérieure,

48, boulevard Jourdan,

75014 Paris,

France

Résumé. L’anthropologie de la parenté a mis au point des outils de traduction universelle

des différents systèmes de parenté, qui permettent d’étudier les transformations de la parenté

contemporaine. La dissociation entre les trois dimensions de la paternité (le sang, le nom et

le quotidien) est étudiée à travers le cas de Bérénice, engagée dans un procès en contestation

de paternité légitime. La maternité est également dissociée aujourd’hui en maternité géné-

tique (par les gamètes) et corporelle (par le ventre), sans que la maternité quotidienne ne soit

reconnue, ni pratiquée la transmission du nom maternel. Plutôt que de valence différentielle

des sexes, ne faudrait-il pas analyser les contraintes et les ressources des stratégies de parenté,

différentes selon les hommes et les femmes, mais aussi les cultures et les classes sociales ?

Mots clés : anthropologie, parenté, droit, idéologie du sang, parenté quotidienne, ventre

Abstract. Anthropology of kinship has used universal tools translating the different existing kin-

ship systems, available for a study of the transformations of nowadays kinship. The dissociation

between three dimensions of fatherhood (blood, name and everyday life) is studied through

the case of Bérénice, involved in a suit contesting her legitimate birth. Motherhood has been

also dissociated in recent times between genetics (through gametes) and body (womb) but nei-

ther everyday life is yet recognized or transmission of the mother’s name is used. More than

differential valence of gender, should we analyze constraints and resources within strategies

of kinship, different among men and women, but also cultures and social classes?

Key words: anthropology, kinship, law, ideology of blood relationship, everyday life relation-

ship, womb

L’ anthropologie contemporaine

repose sur deux constats empi-

riques connus depuis la fin du XIXe

siècle : l’unité de l’espèce humaine,

qui a permis le développement de

l’anthropologie physique ; la diver-

sité des différentes cultures, qui est

l’objet de l’anthropologie sociale et

culturelle. La reproduction est un

phénomène biologique universel à

l’échelle de l’espèce humaine, la

parenté est un système social de

représentations, de sentiments et

de pratiques, fortement normatif,

propre à chaque culture et suscep-

tible de transformations, qui fut l’un

des premiers objets de l’anthropologie

sociale au XIXesiècle. Les liens entre la

reproduction humaine et les différents

systèmes de parenté font toujours

débat. Peut-on parler d’invariants

anthropologiques en matière de

parenté, comme l’ont fait Claude

Lévi-Strauss pour l’interdit de l’inceste

[1] puis, Franc¸oise Héritier pour la

valence différentielle des sexes [2] ?

Les ethno-savoirs de la reproduction

biologique fondent-ils systématique-

ment les représentations de la parenté,

comme le croyait Malinowski [3] ? Ou

bien faut-il analyser le jeu stratégique

des individus et des groupes sociaux

avec les contraintes biologiques et

sociales, ces contraintes variant selon

les contextes historiques et le sens

du jeu étant inégalement réparti dans

la société, comme l’a proposé Pierre

Bourdieu [4] ?

L’anthropologie culturelle améri-

caine postmoderne, peu connue en

France, a montré avec David Schnei-

der dès 1968 l’importance de la

«nature »dans les représentations

américaines de la parenté [5] puis,

l’importance de ces représentations

dans les modèles scientifiques de la

parenté en anthropologie [6] et de

la reproduction en biologie, avec les

travaux de l’anthropologie féministe,

notamment ceux d’Emily Martin [7].

Les évolutions contemporaines

des sociétés occidentales représentent

un magnifique laboratoire pour

reprendre le débat, pour peu qu’on les

étudie avec la rigueur ethnographique

habituelle en anthropologie sociale.

doi:10.1684/mte.2013.0452

médecine thérapeutique

Médecine

de la Reproduction

Gynécologie

Endocrinologie

Tirés à part : F. Weber

121

Pour citer cet article : Weber F. La parenté sans la reproduction ? mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie 2013 ; 15 (1) : 121-32

doi:10.1684/mte.2013.0452

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm

Mini-revue

L’évolution des mœurs, du droit et des technologies de

la reproduction a-t-elle conduit à dissocier davantage la

reproduction biologique, qui apparaît comme de plus en

plus maîtrisée, et le système de parenté qui se serait auto-

nomisé des contraintes et des ressources biologiques ou

au contraire à un renforcement du lien entre les deux ?

Nous commencerons par rappeler les bases de

l’anthropologie classique de la parenté, dont les modèles

reposent sur la différence de genre et sur la distinction

entre filiation et alliance comme le rappelle Franc¸ois

Héran [8], c’est-à-dire sur les représentations occidentales

de la parenté [5] pour qui le genre est une donnée bio-

logique et la nature (parenté consanguine) s’oppose au

droit (parenté affine). Nous montrerons que les schémas

classiques de parenté sont suffisamment souples pour se

détacher de ces modèles et décrire avec une précision

ethnographique les transformations des mœurs, divorce,

liaison non officielle, alliance homosexuelle, naissance

hors mariage reconnue ou non. Une étude du droit de

la filiation en France, avant et après 1972, montre que

l’État est présent dans l’établissement de la filiation et ne

s’incline pas forcément devant la nature, contrairement

à ce qu’avanc¸ait Schneider dans le cas américain. Une

troisième dimension de la parenté a été découverte en

Malaisie dans les années 1980 par l’anthropologue britan-

nique Janet Carsten : la parenté nourricière ou quotidienne

[9].

Ces trois dimensions de la parenté (nature, droit, quo-

tidien) permettent d’analyser les transformations de la

filiation dans les sociétés occidentales contemporaines.

On partira du cas de Bérénice pour montrer la dissocia-

tion entre trois dimensions de la filiation paternelle dans

le contexte franc¸ais des années 1990 : la transmission du

nom, l’idéologie du sang et le partage du quotidien [10].

On s’interrogera ensuite sur les différentes dimensions de

la filiation maternelle : la grossesse et l’accouchement, étu-

diées dans leur relation avec le pouvoir médical [11, 12],

relèvent-elles de la nature ou du quotidien ? N’assiste-t-

on pas à une dissociation de la reproduction féminine,

entre ses représentations génétiques (gamète) et corpo-

relles (ventre) ? Cette focalisation sur la nature féminine

désormais dédoublée ne s’accompagne-t-elle pas d’une

incapacité redoublée des femmes à transmettre leur nom

malgré les évolutions législatives ? Quels sont les liens

entre le rôle des femmes dans la reproduction biologique,

désormais prise en mains par le corps médical, et leur

place, centrale et invisible, dans la reproduction sociale ?

Les schémas de parenté :

filiation et alliance

La parenté est un domaine particulièrement actif et

cumulatif de l’anthropologie sociale, présent dès l’origine

de la discipline avec les travaux de Lewis Morgan en

1871 [13], et qui a résisté aux changements de paradigme

scientifique, notamment à l’abandon de l’hypothèse évo-

lutionniste. Du point de vue de la méthode, les ethno-

graphes étudient les terminologies de parenté (la fac¸on

dont les indigènes appellent leurs parents et se réfèrent

à eux), les règles de l’alliance (règles positives qui dési-

gnent les partenaires préférentiels, règles négatives qui

désignent les partenaires à éviter, dont la plus connue

est l’interdit de l’inceste) et les normes de comportement

(qui vont de l’évitement et du respect à la plaisante-

rie [14]). La synthèse des données ethnographiques fut

facilitée par l’universalité des diagrammes de parenté

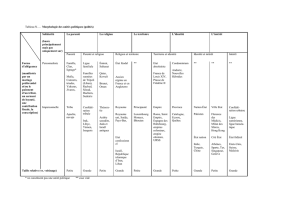

(figure 1).

Les faiblesses du diagramme classique, mises en évi-

dence par Franc¸ois Héran qui propose une notation

plus efficace pour représenter les structures, constituent

sa force pour un usage ethnographique. Celui-ci, d’une

grande puissance descriptive et qui a peu varié, repose sur

quatre notations conventionnelles :

–la différence de genre (le triangle désigne un

homme, le cercle une femme) ;

–l’alliance (représentée par un crochet horizontal

ouvert vers le haut) ;

–la filiation (représentée par un trait vertical qui relie

les enfants au crochet d’alliance) ;

–la germanité (représentée par un crochet horizontal

ouvert vers le bas).

Chacune de ces notations est d’une grande sou-

plesse. Lorsque le genre n’est pas connu ou qu’il n’a pas

d’importance, l’individu est représenté par un carré. Une

alliance homosexuelle ne pose pas de problème de nota-

tion. Chaque individu peut être relié à plusieurs conjoints,

successifs ou simultanés, à l’aide de plusieurs crochets

vers le haut, numérotés si nécessaire, et chacune de ces

alliances peut donner lieu à filiation. Un divorce est repré-

senté par un trait oblique qui rature le crochet d’alliance.

Une filiation naturelle est représentée par un trait verti-

cal entre la mère seule ou le père seul, et l’enfant. Une

alliance non officielle est représentée par un crochet en

pointillés, une filiation non officielle par un trait vertical

en pointillés.

La constitution de tels schémas repose sur une opéra-

tion de traduction entre les représentations de la parenté

des personnes enquêtées et cette représentation uni-

verselle. Ils sont susceptibles d’un usage structuraliste

(lorsque prime le jeu des formes et de leur répétition)

ou d’un usage ethnographique (lorsque chaque schéma

représente un cas, centré sur un individu noté «Ego »).

Si les nouveaux diagrammes proposés par Héran sont

plus puissants pour l’usage structuraliste, les diagrammes

classiques légèrement modifiés permettent l’usage ethno-

graphique, à condition de noter les décès (par une croix)

et éventuellement les dates (de mariage, de naissance et

de décès).

122 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm

11

2

2

33

4

4

55

6

6

1

2

3

4

5

6

77

8

8

99

10

10

810

11 1111

7911

12 12

12

13 13

14

14

15 15

16

16

18

18

17 17

13

14

15

16 18

17

1

Diagramme classique Diagramme de structure

(figuratif)

Diagramme de structure

(élémentaire)

Diagramme classique

23456

78910 11 12

13 14 15 16 1817

Figure 1. Diagrammes de parenté. Diagramme classique et diagramme de structure (d’après Hamberger [15]).

Dans le diagramme de structure, les hommes sont représentés par des traits verticaux, les femmes par des traits obliques, les relations par

des nœuds, l’ouverture vers le bas représentant la germanité et vers le haut l’alliance (comme dans le diagramme classique). Le diagramme

élémentaire ressemble donc beaucoup au diagramme classique, le diagramme figuratif permet de représenter les cas ethnographiques.

Source : Klaus Hamberger, Espaces de la parenté, L’Homme 195-6 (2010), 451-468, à propos de Franc¸ois Héran, Figures de la Parenté. Une histoire critique

de la raison structurale (PUF, 2009).

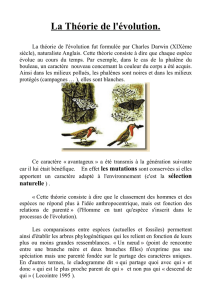

Le schéma tout entier représente le réseau des per-

sonnes avec lesquelles «Ego »reconnaît avoir un lien

de parenté, nommé parentèle lorsqu’il s’agit de parents

vivants. Les usages politiques et sociaux d’un tel réseau

ont été étudiés par Claude Karnoouh [16]. On peut ajouter

sur le schéma des lignes courbes fermées pour représenter

les deux groupes de parenté auxquelles appartient Ego :

la lignée, groupe pérenne fondé sur la filiation, qui exclut

certains parents et inclut des vivants et des morts et dont le

poids symbolique a été étudié par Jean-Hugues Déchaux

[17] ; la maisonnée, groupe provisoire qui englobe non

seulement l’ensemble des cohabitants mais éventuelle-

ment des proches réunis par le partage du quotidien, dont

l’importance économique a été montrée par Weber et

al. [18] dans le cas de la prise en charge des personnes

dépendantes (figure 2).

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013 123

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm

Mini-revue

• Ego, une femme de 90 ans qui vit seule à son domicile avec l’aide de

deux maisonnées successives. Elle est coloriée en rouge.

• On a entouré en rouge les membres de la première maisonnée et tracé ses

contours en rouge.

• On a tracé les contours de la seconde maisonnée en bleu, le fils qui

décide est entouré de bleu, le fils qui aide est entouré de violet.

• On n’a pas inclus Ego dans le périmètre de la seconde maisonnée, pour

marquer son incapacité à décider.

Figure 2. Un diagramme de parenté avec deux maisonnées en concurrence.

(D’après Weber F. Etre pris en charge sans dépossession de soi ?Alter, European Journal of Disability Research 2012;6:326-39).

La place de la nature et du droit

dans la parenté européenne

L’anthropologie de la parenté a connu, dans les années

1970 à 1980, un tournant décisif avec la mise au jour

de ses postulats occidentaux. L’anthropologue américain

David Schneider, après avoir étudié les représentations

de la parenté dans les familles américaines [5], a montré

que celles-ci avaient servi de fondement à l’étude anthro-

pologique de la parenté [6]. Les diagrammes classiques

reposent en effet sur l’opposition entre filiation et ger-

manité, d’une part, autrement dit la parenté consanguine

(kinship by nature), alliance d’autre part, autrement dit la

parenté affine (kinship by law), qui renvoie à l’opposition

occidentale entre «vraie »parenté et parenté «politique »

(l’espagnol oppose lui aussi deux parentés, carnal et poli-

tica).

En réalité, l’examen du code civil napoléonien oblige

à nuancer cette analyse. C’est en effet le droit qui

fonde la filiation, comme l’a montré la juriste Marcela

Iacub [19]. Le code oppose la maternité, démontrée par

l’accouchement (by nature), et la paternité, qui ne peut

être que présumée et pour laquelle on ne vérifie que

la vraisemblance (en termes de délais entre l’alliance et

124 mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

Journal Identification = MTE Article Identification = 0452 Date: March 15, 2013 Time: 6:58 pm

l’accouchement). De plus, avant la loi franc¸aise du 3 jan-

vier 1972 sur la filiation, le code opposait la filiation

légitime (établie par le mariage et qui relie donc l’enfant

indissolublement au père et à la mère mariés) et la filia-

tion naturelle (établie séparément vis-à-vis de la mère,

par l’accouchement, et du père, par un acte juridique de

reconnaissance). Si la filiation maternelle naturelle relevait

de la seule «nature »(ici, l’accouchement), les filia-

tions légitime et paternelle naturelle faisaient intervenir un

acte volontaire (le mariage et la reconnaissance). La situa-

tion est devenue plus complexe après 1972, du fait de la

volonté du législateur de réduire les inégalités statutaires

et successorales entre enfants légitimes, naturels et adulté-

rins. Deux éléments interdisent de lire cette réforme, et les

réformes suivantes, comme un abandon du droit devant la

nature (comme le disent certains anthropologues et même

si les juges en quête de stabilité ont parfois la tentation de

recourir aux tests sanguins) : l’adoption et la possession

d’état.

Les règles juridiques de la filiation ont pour objec-

tif premier d’établir l’identité de l’enfant et pour objectif

second de définir les règles de transmission successo-

rale. L’État, garant de l’identité des personnes, semble

alors plus important que la nature dans l’établissement

de la filiation, surtout lorsque l’on considère la possibilité

d’une adoption plénière qui vient remplacer une éven-

tuelle filiation précédente. De plus, le concept juridique

de possession d’état – qui désigne la réalité sociale telle

qu’elle est – représente une traduction efficace des liens de

parenté créés au quotidien : les actions en contestation de

paternité ne peuvent déboucher sur un test sanguin qu’en

l’absence de possession d’état, autrement dit seulement si

la relation de filiation entre l’enfant et son père n’est pas

reconnue par leur entourage.

La découverte

de la parenté quotidienne

Ce concept de possession d’état entre en résonance

avec une troisième dimension de la parenté qui a été mise

au grand jour dans les années 1980 : la parenté quoti-

dienne, issue d’un processus d’élevage, de soin et de prise

en charge (en anglais, care). C’est à partir de l’exemple de

la Malaisie que l’anthropologue britannique Janet Cars-

ten a montré l’importance d’une parenté qui n’est fondée

ni sur la loi ni sur la nature mais sur le partage de la

nourriture et de la vie quotidienne. En Malaisie en effet,

l’adoption est une modalité fréquente de la parenté et

elle repose sur la fabrication du corps par la nourriture

ingérée et la cohabitation, liée à une surveillance per-

manente du comportement de l’adopté. De nombreux

travaux sur l’adoption, notamment autour d’Agnès Fine

[20], ont montré qu’il ne s’agit ni d’une parenté fictive, ni

d’une parenté de substitution (comme l’adoption plénière

en droit franc¸ais), mais d’une filiation qui s’ajoute à la filia-

tion de naissance (quel que soit le mode d’établissement

de celle-ci) en élargissant le cercle des parents et en trans-

formant durablement, sinon définitivement, la personne

adoptée.

Le concept de parenté quotidienne permet d’étudier le

sentiment d’obligation entre parents (au sens large) et les

pratiques économiques au-delà des obligations inscrites

dans le code civil, notamment lorsque la cohabitation

n’est pas officialisée par un mariage ou un Pacs, mais

qu’elle relève du concubinage, c’est-à-dire d’un état de fait

reconnu par les administrations sociales mais non fiscales.

La parenté quotidienne permet également d’analyser les

flux financiers au-delà du ménage, entre des adolescents

dépendants financièrement et ceux de leurs proches qui

les aident ou encore entre des personnes âgées dépen-

dantes médicalement et ceux de leurs proches qui les

aident. La parenté quotidienne, ou parenté effective, per-

met de comprendre le décalage entre les obligations

légales et les pratiques, que ce décalage intervienne

comme un manque (des parents légaux qui n’aident pas)

ou comme un surplus (des aidants qui ne sont pas obli-

gés d’aider). Il permet donc de sortir des représentations

juridiques de la parenté, comme y invitait Pierre Bour-

dieu [4], pour étudier les pratiques, les sentiments et les

représentations.

La paternité dissociée : le cas Bérénice

L’analyse d’un procès en contestation de paternité

légitime met en évidence l’existence de trois dimen-

sions de la paternité : la transmission du sang (parenté

charnelle ou by nature), la transmission du nom (qui

reste en pratique un patronyme malgré l’évolution légis-

lative) et le partage du quotidien (traduit dans le droit

par le concept de possession d’état). Le procès est

intenté en 1997 par le père juridique (que nous appel-

lerons Simon Sirius) à sa fille Bérénice âgée d’un peu

moins de 30 ans. Simon n’a pas revu sa fille depuis

une réunion de famille où sa paternité biologique a

été publiquement dénoncée, alors qu’il l’avait élevée

comme sa fille depuis sa naissance, un an auparavant

(figure 3).

Pour décrire cette réunion et ses conséquences notam-

ment sur les sentiments de parenté des protagonistes,

laissons d’abord la parole au père de Simon Sirius, qui

rédige une attestation dans le cadre du procès. Son récit,

rédigé près de 30 ans après l’événement, laisse transpa-

raître une forte émotion, liée à la dissociation brutale et

définitive entre une parenté quotidienne bien établie (sa

petite-fille avait alors un an) et l’absence de fondement

biologique de cette parenté, soudain révélée.

mt Médecine de la Reproduction, Gynécologie Endocrinologie, vol. 15, n◦1, janvier-février-mars 2013 125

Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 25/05/2017.

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

1

/

12

100%