Lire l`article complet

70 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 3 - mars 2009

MISE AU POINT

Motivation et récompense :

le point de vue

des neurosciences cognitives

Motivation and reward: views from cognitive neuroscience

M. Pessiglione*

* Chargé de recherche Inserm, hôpital

de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

“

Bonjour monsieur, comment vous sentez-

vous ?”

– Je me sens bien physiquement, mais… j’ai des diffi-

cultés à… faire beaucoup de choses… à part la routine…

je n’arrive pas à me stimuler assez… pour y arriver.

- Et vous madame, pouvez-vous nous expliquer ce

qui se passe avec votre mari ?

- Ben, il est motivé pour rien, faut toujours lui dire

de faire les choses, être toujours derrière lui.”

Comme dans cet exemple, l’entretien clinique

fait parfois apparaître un manque de motivation,

c’est-à-dire une apathie, chez les patients atteints

de pathologie neurologique, ici la maladie de

Parkinson. Comment, au-delà des échelles et des

questionnaires, objectiver ce symptôme et aborder

les mécanismes sous-jacents ?

La motivation est d’abord un concept du sens

commun, que l’on comprend intuitivement mais qui

est difficile à définir. Comme l’épouse de notre patient,

on aura tendance à dire de quelqu’un qui ne fait pas

d’effort qu’il n’est pas motivé. On se demande aussi

parfois quelle est la motivation (ou le motif) d’une

action : pourquoi s’engager dans telle tâche plutôt

que dans telle autre ? Une explication en termes moti-

vationnels doit donc rendre compte non seulement

de l’ “énergisation” (combien d’effort) mais aussi de

l’orientation (quels choix) du comportement.

Ainsi, la motivation provient d’une inférence sur

la raison d’un comportement. De fait, on ne peut

pas l’observer directement, on n’en observe que les

effets, ce qui soulève plusieurs problèmes pour l’ap-

proche expérimentale.

Le premier est celui de la circularité : s’agit-il

seulement d’une façon de parler ? Si je dis qu’un

patient en a agressé un autre en raison de ses

pulsions agressives, est-ce que je n’ai pas dit deux

fois la même chose ? Existe-t-il réellement une

chose qu’on puisse appeler motivation et dont on

puisse étudier les bases cérébrales ? Un deuxième

problème est celui du particularisme : tous les indi-

vidus ne se comportent pas de la même façon, tous

les comportements ne procèdent pas des mêmes

désirs. Peut-on parler de motivation dans un sens

général ? Il faut aussi mentionner le problème du

réductionnisme : peut-on trouver une correspon-

dance entre les causes inférées à un niveau psycho-

logique et les causes mécaniques étudiées au niveau

neuronal ? C’est le sujet qui désire ; y a-t-il un sens

à dire qu’une région cérébrale est responsable de

la motivation du comportement ? Enfin, troisième

problème : comment s’assurer que l’inférence est

correcte, c’est-à-dire que le mécanisme cérébral

mis en avant est bien responsable de l’effort ou des

choix engagés par l’individu ? La méthode expé-

rimentale consiste à manipuler les causes pour

reproduire les effets. Mais si la motivation est une

chose interne au sujet qui le pousse à agir, comment

la manipuler ?

Ayant mis ces difficultés en relief, nous allons dans un

premier temps tenter de comprendre comment les

neurosciences cognitives ont réussi à les contourner.

Ensuite, nous passerons en revue quelques para-

digmes permettant d’étudier les bases cérébrales

de la motivation et de ses troubles, en commençant

par les mécanismes les plus basiques pour aller vers

les plus sophistiqués.

La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 3 - mars 2009 | 71

Points forts

Motivation et neuroscience :

bref historique

Les sciences cognitives ont émergé au milieu du

siècle dernier. Avant cela, la plupart des scientifi-

ques se méfiaient des représentations mentales,

justement parce qu’elles n’étaient pas observables.

Le cerveau était considéré comme une boîte noire, et

les chercheurs se contentaient de décrire les entrées

et les sorties. L’étude du comportement animal

se résumait alors à la recherche de lois stimulus-

réponse, suivant le programme dit béhavioriste.

Un écueil majeur pour le béhavioriste est l’explo-

sion combinatoire : lorsque plusieurs manipulations

peuvent générer plusieurs comportements, le nombre

de liens possibles devient vite astronomique. Par

exemple, la privation d’eau, une température élevée

ou une nourriture salée peuvent toutes conduire un

animal à boire davantage d’eau, à travailler plus pour

une gorgée, ou à consentir d’absorber des boissons

amères. Plutôt que de tracer tous les liens possi-

bles, il paraît économique de relier les différentes

manipulations à la soif, puis la soif aux différents

comportements. La soif apparaît donc comme une

variable intermédiaire, une commodité de notation.

On peut considérer ces variables intermédiaires (par

exemple la soif, la faim, l’agressivité ou la libido), que

les Anglo-Saxons appellent drive, ce que nous tradui-

rons par “besoin”, comme les premiers concepts

opérationnels de motivation.

Il revient aux béhavioristes d’avoir découvert que

certains stimuli influencent le comportement parce

qu’ils interviennent en conséquence d’une action,

ce que E.L. Thorndike a appelé la loi de l’effet. On

dit que ces stimuli renforcent le comportement, et

on les qualifie de récompenses (1). Ainsi, dans la

fameuse cage de Skinner, on récompense le rat par

de la nourriture chaque fois qu’il appuie sur la bonne

pédale, ce qui se produira de plus en plus souvent

au fil du temps. La dynamique du renforcement est

bien décrite par la loi de Rescorla et Wagner, selon

laquelle la vitesse d’apprentissage est proportion-

nelle à l’erreur de prédiction de la récompense, soit la

récompense obtenue moins la récompense attendue.

Si l’on obtient plus de récompenses que prévu, le

comportement va être renforcé ; si l’on en obtient

moins, il sera au contraire affaibli.

Mais pourquoi les récompenses ont-elles cette capa-

cité de renforcer le comportement ? Parce qu’elles

viennent réduire le besoin. Et d’où vient le besoin ?

De la nécessité de maintenir certaines variables

internes à un niveau constant. Les récompenses font

alors partie intégrante d’un mécanisme de régulation

homéostatique, selon l’expression de W. Cannon. Ces

mécanismes fonctionnent sur le modèle du ther-

mostat, qu’on peut appliquer au comportement

alimentaire. Pour maintenir les réserves d’énergie

disponible, l’organisme dispose d’indicateurs, par

exemple le taux de glucose sanguin. On a donc des

capteurs qui vont signaler les écarts entre les valeurs

mesurées et les valeurs de références, un gramme par

litre dans le cas de la glycémie. Ces signaux d’erreur

vont ensuite déclencher des mécanismes compensa-

teurs, dont certains passent par le comportement,

par exemple, une hypoglycémie va pousser à la prise

alimentaire.

L’idée du besoin homéostatique est si élégante et

si intuitive que les recherches sur la motivation se

sont longtemps focalisées sur l’étude de points de

référence, de signaux d’erreur et de mécanismes

compensateurs. Cette théorie a pourtant été mise

à mal par de nombreuses observations, et elle a

progressivement été abandonnée (2). Il a d’abord

été objecté qu’une stabilité des variables internes

n’implique pas nécessairement l’existence d’une

régulation. Par exemple, un poids corporel stable ne

signifie pas qu’il existe un point de référence ni des

mécanismes régulateurs pour maintenir le poids au

niveau de référence. Il s’agit peut-être plutôt d’un

point d’équilibre entre systèmes antagonistes, les

uns favorisant l’amaigrissement et les autres la prise

de poids. Si l’obésité s’est répandue ces dernières

décennies aux États-Unis, ce n’est pas que le poids

de référence a changé, mais que la réclame a rendu

les aliments plus appétissants et disponibles. Ce

que l’on peut éprouver soi-même face à un bol de

cacahuètes salées : on n’en éprouvait pas le besoin

et pourtant on n’arrête pas d’en manger. Ainsi, la

prise alimentaire n’est pas forcément proportionnée

aux besoins, et les aspects hédoniques semblent

déterminants.

Ces remarques rejoignent d’autres observa-

tions montrant que les récompenses ne viennent

pas satisfaire un besoin mais donner du plaisir.

Mots-clés

Apathie

Apprentissage

Compulsion

Cortex préfrontal

Dopamine

Ganglions de la base

Modèle computationnel

Motivation

Neuropsychologie

Les neurosciences cognitives définissent la motivation comme un processus permettant aux récompenses

»

désirées d’activer et d’orienter le comportement.

Ces processus traitant des récompenses sont pris en charge par un système cérébral particulier, reliant cortex »

orbitofrontal et structures limbiques sous-corticales.

Le champ émergent de la neuro-économie propose de nouveaux paradigmes pour caractériser les troubles de

»

la motivation en termes de sensibilité à l’effort, à la récompense, à la punition, au risque, au délai, etc.

Ainsi, certaines formes d’apathies liées à une atteinte des ganglions de la base s’expliquent par une perte de »

sensibilité aux récompenses, et certains comportements compulsifs liés aux traitements dopaminergiques par un

gain de sensibilité aux récompenses.

Summary

Patients with neurological

conditions can exhibit disor-

ders where motivation is

either deficient (apathy) or

out of control (compulsion). At

first sight, it may seem uneasy

to tell whether the deficit

is primarily linked to brain

damage or secondary to motor

or cognitive disability. Cogni-

tive neuro science provides

conceptual and empirical tools

to explore the neural substrates

of motivational processes.

A large brain network, within

the prefrontal cortex and the

basal ganglia, has been impli-

cated in representing expected

rewards so as to energise and

direct be haviour. Damage

to this network results in

primary motivational disor-

ders, in which reward-seeking

behaviour specifically deviates

from normality. Depending on

the specific brain structure

impaired, motivational disor-

ders can thus be characterised

in terms of sensitivity to effort,

reward, punishment, risk or

delay.

Keywords

Apathy

Learning

Compulsion

Prefrontal cortex

Dopamine

Basal ganglia

Computational model

Motivation

Neuropsychology

Functional neuroimaging

Decision making

Reward

72 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 3 - mars 2009

Motivation et récompense :

le point de vue des neurosciences cognitives

MISE AU POINT

On cite souvent le cas d’un patient souffrant d’oc-

clusion œsophagienne, et nourri directement par

sonde gastrique. Ce patient insistait pour passer

les aliments en bouche avant de les placer dans son

estomac. De même, des chiens nourris par intra-

veineuse continuent à ingérer la nourriture dispo-

nible et, de ce fait, prennent du poids. Ou encore,

les rats peuvent fournir de gros efforts pour obtenir

une solution de saccharine, qui ne peut pas être

digérée et donc utilisée comme source d’énergie

pour l’organisme. Tous ces exemples montrent que

la prise alimentaire n’est pas seulement une question

de régulation homéostatique. Dans bien des cas, si

les animaux mangent, ce n’est pas pour refaire leur

stock d’énergie, c’est parce qu’ils aiment ça.

D’ailleurs, si la théorie du besoin homéostatique

peut s’appliquer à la prise alimentaire, on voit mal

comment la généraliser à des récompenses moins

primaires, telle que la reconnaissance sociale ou le

sentiment d’avoir agi selon sa morale. En outre, l’acti-

vation d’un lien stimulus-réponse appris par renfor-

cement paraît trop pauvre pour que l’on puisse parler

d’un comportement réellement motivé. L’intuition

veut qu’un comportement motivé s’accompagne

d’une certaine participation affective, sinon émotion-

nelle. Selon la distinction de K.C. Berridge (3), un

contexte associé à une récompense devient à la fois

apprécié sur le plan affectif (effet liking) et recherché

sur le plan comportemental (effet wanting). De plus,

le comportement doit être flexible : par exemple,

selon le contexte, le sujet doit pouvoir élaborer de

nouvelles stratégies pour obtenir sa récompense.

Enfin, et surtout, l’animal doit agir en vertu de la

récompense recherchée et non de façon automa-

tique. On peut le vérifier en variant la valeur de la

récompense, par exemple en amenant l’animal à

satiété : si, en présence du stimulus, il reproduit

la réponse, alors il s’agissait d’un comportement

automatique ; s’il ne le fait pas, il s’agissait d’un

comportement dirigé vers un but.

Ainsi, alors que dans les premières conceptions

scientifiques de la motivation tout partait des

besoins internes, dans les conceptions plus actuelles

tout commence avec l’expérience hédonique des

récompenses. La motivation reste en partie liée aux

nécessités de la survie, dans la mesure où la valeur

hédonique dépend des besoins, par exemple de la

faim pour la nourriture, et plus généralement de

l’état de notre appareil cognitif. Les récompenses

évaluées positivement par notre appareil cognitif

seront à la fois appréciées et désirées, de même

que les éléments du contexte qui leur sont asso-

ciés. Ainsi, par apprentissage associatif, la valeur

positive des récompenses se propage aux indices de

notre environnement qui les annoncent. Les indices

annonciateurs de récompense prennent alors une

valeur incitative : ils acquièrent le double pouvoir

d’orienter le comportement (vers l’alternative la

mieux récompensée) et d’augmenter son intensité

(lorsqu’il y a davantage de récompense en vue).

Cette théorie de la motivation peut être considérée

comme une réinterprétation cognitiviste des lois

béhavioristes. Elle offre beaucoup d’avantages pour

une approche expérimentale. Elle définit tout d’abord

ce qu’on doit chercher dans le cerveau : comment se

construit la représentation des buts (les récompenses

espérées), et comment ceux-ci peuvent activer et

orienter le comportement. Ensuite, elle indique

comment manipuler la motivation : en variant les

récompenses en jeu dans le contexte, on joue sur

leur représentation dans le cerveau. On dira que les

récompenses espérées sont les raisons du compor-

tement, et que leurs représentations cérébrales en

sont les causes. Enfin, elle fournit une hypothèse

de travail, selon laquelle toute situation associée à

une expérience hédonique positive prendra le statut

de récompense (sera appréciée et désirée), qu’elle

soit primaire comme un repas ou plus secondaire

comme des applaudissements.

Quelques troubles de la motivation

bien caractérisés

La théorie a été féconde, y compris chez l’homme.

En particulier, l’hypothèse dite de la monnaie neuro-

nale commune, selon laquelle différents types de

récompenses chez différents sujets sont représentés

par les mêmes régions cérébrales, a été largement

vérifiée (4-6). À tel point qu’on appelle système

de récompense les régions qui, chez la plupart des

individus, répondent aux récompenses et aux indices

qui les annoncent. Ces structures, qui donnent donc

une valeur aux éléments du contexte, comprennent

notamment le cortex orbitofrontal, le cortex cingu-

laire antérieur, l’amygdale et la partie ventrale des

ganglions de la base. Une même région (le striatum

ventral) peut représenter à la fois le plaisir de recevoir

une somme d’argent et celui de donner cette somme

à une œuvre de charité (7). L’argent est sans doute la

récompense la plus largement utilisée, d’abord pour

des raisons pratiques. Au-delà de l’universalité, il a

l’avantage de ne pas générer de satiété : les partici-

pants ont beau gagner de l’argent, ils continueront à

en empocher s’ils en ont l’occasion. Il offre aussi la

possibilité de quantifier dans une même métrique les

▶▶▶

AAN 2OO9

American Academy of Neurology

E-mail

Café

Téléphone

Cartes

postales

Magazines

Le Rendez-vous Français

Seattle, États-Unis

25 avril - 2 mai 2009

stand n° 839

Nous serons heureux

de vous recevoir sur notre stand

et de vous offrir les services suivants :

Partenaire

LN AAN annonce RVF 1 12/03/09 15:08:05

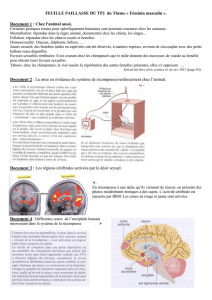

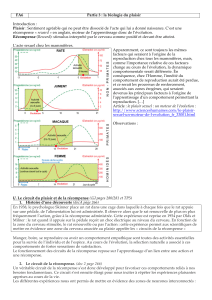

Figure 1. Caractérisation d’un cas d’apathie. Le patient présente un déficit d’auto activation

consécutif à une lésion bilatérale du pallidum (IRM anatomique en haut à droite). Dans le

test d’effort sur instruction (colonne de gauche), le patient doit serrer la pince de façon

à faire monter le curseur jusqu’à la ligne rouge, placée suivant les conditions à 40, 80 ou

120 % de sa force maximale. Les résultats montrent la force produite en moyenne au cours

d’un essai. On voit que le patient, tout comme le sujet témoin, est capable de moduler

sa force en fonction de l’instruction. Dans le test d’effort sur incitation, on met en jeu

différentes sommes d’argent : 1, 10 ou 50 euros selon les conditions. On laisse le patient

libre de serrer la pince comme il le souhaite, mais on lui fait comprendre que plus il serre

fort, plus il gagnera d’argent. On voit que le patient ne module pas sa force (colonne du

milieu), contrairement au sujet témoin qui appuie plus fort et plus longtemps lorsqu’on

augmente les récompenses en jeu. Enfin, on vérifie que le patient différencie bien les

enjeux sur le plan affectif en mesurant la réponse électrodermale (colonne de droite).

Il ne s’agit donc ni d’un trouble purement moteur (le patient module sa force sur consigne)

ni d’un trouble purement affectif (le patient réagit aux récompenses proposées). On peut

conclure que, chez ce patient, la représentation des récompenses en jeu n’active plus le

comportement.

La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 3 - mars 2009 | 75

MISE AU POINT

récompenses (gains monétaires) et leur contraire, les

punitions (pertes monétaires). Enfin l’utilisation de

l’argent a permis de croiser les paradigmes issus de

l’expérimentation animale avec les théories écono-

miques de la décision. Ces théories présument que

l’on choisit l’option qui maximise la valeur attendue,

une notion qui peut être identifiée au concept de

récompense espérée.

Le processus motivationnel le plus basique est sans

doute l’énergisation du comportement en proportion

de la récompense espérée. Nous avons imaginé pour

l’étudier un test très simple (8) : on présente au sujet

une certaine somme d’argent, et on lui demande

de serrer la pince d’un dynamomètre, sachant que

plus il serre fort, plus grande sera la fraction de la

somme en jeu qu’il pourra mettre dans sa poche. En

moyenne, les sujets témoins produisent plus de force

lorsqu’il y a davantage d’argent en jeu, et cet effet

s’accompagne en IRM fonctionnelle d’une activation

des régions ventrales des ganglions de la base. Nous

avons donc testé des patients présentant des lésions

bilatérales des ganglions de la base et, sur le plan

clinique, un déficit d’autoactivation. Ce déficit se

caractérise par une sévère réduction des compor-

tements spontanés, partiellement réversible via la

sollicitation d’un tiers (9). Les résultats montrent que

ces patients ne modulent pas leur force en fonction

de la récompense en jeu (figure 1). Pourtant, leur

réponse électrodermale, qui reflète les réactions

émotionnelles, est bien proportionnelle aux enjeux

monétaires. Tout se passe chez ces patients comme

si l’activation motrice (le wanting) était déconnectée

de l’évaluation affective (le liking). Chez les patients

déprimés, il n’y a pas de dissociation : la conductance

cutanée comme la force manuelle restent insensibles

aux récompenses proposées. Pour une même force

produite, ces patients ont l’impression de fournir

plus d’effort que les sujets témoins. Chez les sujets

sains, en effet, la sensation d’effort semble diminuée

par les récompenses promises : plus on est motivé,

moins on ressent l’effort.

Un second processus motivationnel concerne

l’orientation du comportement en fonction des

récompenses attendues. Au plus simple, il s’agit

de deux réponses motrices entre lesquelles le sujet

doit choisir. On peut associer les réponses à des

indices, dont le sujet doit apprendre la valeur par

essai et erreur, comme dans la cage de Skinner. Pour

que la tâche ne soit pas triviale, les associations entre

indices et récompenses sont en général probabi-

listes : certains indices font gagner (ou perdre) plus

souvent que d’autres. La loi de Rescorla et Wagner

est alors utile pour générer les valeurs théoriques

sur lesquelles est censée se fonder la décision des

sujets. L’IRM fonctionnelle a montré que ces valeurs

sont représentées essai après essai dans le striatum

ventral (10, 11). De plus, l’erreur de prédiction de

la récompense, qui selon cette loi guide l’appren-

tissage, est codée par les populations dopaminer-

giques du mésencéphale (12, 13). Il devenait donc

particulièrement intéressant d’étudier le compor-

tement des patients parkinsoniens dans ce type de

tâche. Il apparaît dans l’étude de M.J. Frank et al.,

que lorsqu’ils sont sans traitement, ces patients

apprennent mieux sous renforcement négatif (au

bâton) que sous renforcement positif (à la carotte),

alors qu’ils présentent les performances inverses

▶▶▶

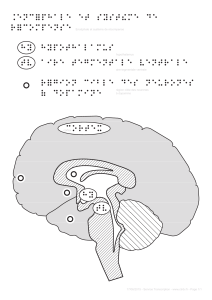

Figure 2. Le modèle acteur-critique. Le schéma représente une implémentation possible

d’un modèle computationnel permettant de rendre compte à la fois des données d’imagerie

et du comportement des sujets dans une tâche d’apprentissage instrumental. Il y a deux

systèmes d’apprentissage, l’un fondé sur le critique et l’autre sur l’acteur, qui vont extraire

différentes dimensions du contexte, représenté dans le cortex. Le critique, représenté par

le striatum ventral, prédit la quantité de récompense qu’on peut attendre dans le contexte.

L’acteur, représenté par le putamen, va sélectionner l’action pour laquelle la prédiction est

maximale, via les sorties des ganglions de la base (globus pallidus interne et substance noire

réticulée). Lorsque le résultat de l’action est connu, les neurones dopaminergiques de la

substance noire compacte et de l’aire tegmentale ventrale vont calculer la différence entre

la récompense prédite par le critique et la récompense réellement obtenue. Ils renvoient

cette différence, c’est-à-dire l’erreur de prédiction de la récompense (δ), vers le critique

pour qu’il améliore sa prédiction, et vers l’acteur pour qu’il améliore sa sélection. Sur le

plan mathématique, les valeurs du contexte et de l’action sont mises à jour en proportion

de l’erreur de prédiction, selon la loi de Rescorla et Wagner. Sur le plan neuronal, il s’agit

de modifier le poids des synapses cortico-striatales, pour faciliter un choix optimal si le

même contexte se représente. Dans un environnement stable (dont les contingences ne

changent pas), le système nigro-striatal va ainsi optimiser ses prédictions et ses choix

jusqu’à ce que l’erreur devienne nulle.

76 | La Lettre du Neurologue • Vol. XIII - n° 3 - mars 2009

Motivation et récompense :

le point de vue des neurosciences cognitives

MISE AU POINT

lorsqu’ils sont traités par L-dopa (14). Pour expli-

quer ce résultat, M.J. Frank et al. ont proposé une

variante du modèle acteur-critique représenté sur

la figure 2, qui implémente la loi de Rescorla et

Wagner au sein des circuits striato-frontaux. Selon

ce modèle, la décharge de dopamine (lorsqu’il y a

plus de récompense que prévu) renforce les circuits

d’approche, tandis que la dépression en dopamine

(lorsqu’il y a moins de récompense que prévu)

renforce les circuits d’évitement. Il est possible que

ce modèle explique les comportements compulsifs,

notamment le jeu pathologique, observés chez les

patients sous agonistes dopaminergiques. L’idée

serait que le médicament crée un déséquilibre, de

sorte que les récompenses renforcent davantage le

comportement que les punitions ne l’affaiblissent.

Ainsi, les paradigmes d’incitation à l’effort ou

au choix simple mobilisent principalement les

ganglions de la base (striatum ventral, pallidum

ventral et dopamine). C’est encore le cas lorsque

l’on masque les indices annonçant les récompenses,

de façon que leur perception reste subconsciente

(15, 16). Les sujets peuvent alors être amenés,

même lorsqu’ils ne perçoivent pas consciemment

les enjeux, à produire plus d’effort pour plus de

récompense (motivation subliminale), ou à choisir

l’option la mieux récompensée (apprentissage

subliminal). Ces paradigmes subliminaux permet-

tent de tester l’intégrité de processus motiva-

tionnels basiques sans brouiller les résultats par

l’intervention de rationalisations conscientes qui

peuvent être altérées chez le patient. On a ainsi

pu mettre en évidence dans la maladie de Gilles

de la Tourette une double dissociation, en miroir

de celle observée dans la maladie de Parkinson,

avec un meilleur apprentissage par renforcement

positif lorsque les patients ne sont pas traités, et

par renforcement négatif lorsqu’ils sont traités par

des neuroleptiques.

Dans une certaine mesure, les atteintes des territoires

corticaux (orbitofrontal et cingulaire antérieur), qui

forment avec les régions ventrales des ganglions de

la base des circuits fonctionnels, affectent égale-

ment les fonctions motivationnelles rudimentaires.

Mais ces territoires semblent intervenir plus spéci-

fiquement lorsqu’il faut apprendre ou inverser des

règles associatives plus complexes, et lorsque

les récompenses sont différées dans le temps.

A.R. Damasio a appelé “myopie du futur” la forme

d’impulsivité qui consiste à rechercher les récom-

penses à court terme au détriment des conséquences

négatives à long terme. Elle s’observe notamment

en cas de lésions du cortex préfrontal ventromédian,

qui empêcheraient les patients d’évoquer par antici-

pation les marqueurs somatiques associés aux consé-

quences de leurs choix (17, 18). Mais la gambling task

utilisée pour la démonstration confond en fait de

nombreux phénomènes tels que l’apprentissage par

renforcement, l’extraction de règle, la recherche

6

6

1

/

6

100%