Rlaboration de la question de la politique

Réélaboration de la question de la politique

Article 6. Le paradigme de l’un

Par Christian Ruby*

C’est le moment d’ouvrir le deuxième volet de

cette tentative de réélaboration de la question

de la politique. Le souci en naît de la nécessité

de saisir maintenant la distance qui nous

sépare des combinaisons, défiances ou

aventures conceptuelles édifiées au long

d’expériences humaines, soumises à des

desseins et des actes très différents des nôtres.

De ces expériences, nous ne retenons souvent

que des bribes susceptibles de servir d’armes

ou de mots de ralliement dans des conflits.

Aussi voulons-nous les tirer de ce mauvais pas

en en relisant la composition. Il s’agit de rendre

compte successivement de ce qui nous sépare

du paradigme de l’unité politique fondée sur un

parti pris transcendant, du paradigme juridico-

étatique et du paradigme utopique. À cet

énoncé, le lecteur comprend aussi que la

déprise à laquelle nous tentons de nous livrer à

l’égard de ces modèles ne tient pas à leur

existence passée. Ils ne sont pas dépassés

parce que « anciens ». Leur esprit subsiste

d’ailleurs dans de nombreux propos ayant

encore cours. S’ils n’incarnent plus une tradition

digne d’admiration en soi, ils ne fournissent

surtout plus un point de vue légitime sur le

présent dans la mesure où ils ne permettent

pas d’appréhender le lien entre politique,

rébellion et histoire. S’en défaire relève donc

d’une perspective contemporaine qui n’a pas

quitté le souci du juste/injuste, de la

transformation et du refus de considérer le jeu

des forces sociales comme absurde.

Allons donc pour l’heure un peu plus avant

dans le paradigme cosmologique de l’unité

référé à une transcendance. D’un point de vue

cavalier, une première synthèse peut consister

à préciser que, dans cet ordre d’idée, la

politique – traduite en recherche d’une

« essence » liée à une vérité absolue - voit la

cité à la lumière du modèle ontologique d’un

cosmos (ordre et beauté), une figure du monde

immuable, centrée, répartissant des valeurs

dans un ordre hiérarchique (le plus haut fraie

avec le Bien, le plus bas avec le mal ; il y a

« naturellement » des âmes d’or, d’argent et

d’airain) ou d’un Dieu. Même si les versions

grecques, romaines, islamiques et médiévales

ne se recouvrent pas et ne commentent pas

des problèmes politiques identiques (le Bien, la

Fatalité, le droit divin), elles ont pour point

commun, outre une certaine confusion entre la

morale et la politique, la réduction de la

politique à la définition des conditions du

meilleur régime politique (accompagnée d’une

inspiration téléologique concernant la cité, ses

exclusions et l'éthos communautaire) confiné à

l’horizon d’un bien transcendant (le bien

commun grec, l’utilité de la chose publique des

romains ou la création divine) qui interdit une

pensée positive du changement.

Éventuellement assortie d’un exposé portant

sur l’art (royal) de bien gouverner (selon la

métaphore maritime), en maintenant ce qui est.

La philosophie politique se donne pour objet la

cité. La politique implique à la fois une science

et un art : une connaissance et une pratique. La

fin de la politique est le bien de la cité, le

bonheur humain qui résulte de la pratique du

beau et du juste cosmique. Aristote, en

Politiques, I, 1, affirme que la cité est une

communauté constituée en vue d’un certain

bien, et ici le bien suprême. La cité (Polis) est la

fin ou la réalisation optimale et le principe

d’existence du citoyen (Politès). La politique

s'attache à réaliser l'excellence humaine au

sein d'une communauté ayant pour fin la vie la

meilleure déduite de l’ordre du monde. Elle tire

donc bien son nom du grec Polis, la cité,

l’espace de la loi entendu comme une réalité

englobante, qui ne sépare ni la société civile et

l’Etat, ni la loi et le bien ou le bonheur. En

revanche, elle sépare les êtres

(Grecs/barbares, hommes/femmes,

maîtres/esclaves…) et elle ne tient aucun

compte des individus ; séparation qui se

prolonge autrement dans le monde Romain et

celui du Moyen Âge : temporel/spirituel,

souveraineté et religion/guerre/production.

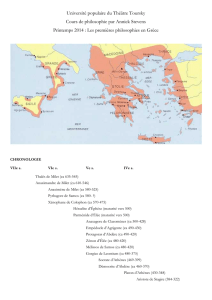

Commençons par la Polis grecque. Elle

s’invente, au cours du VIII° siècle av. JC, dans

le passage de la royauté mycénienne - avec le

personnage quasi-divin du roi et le règne de la

rivalité constante – à un système politique dans

lequel le medium privilégié de la souveraineté

devient la parole, ou ce que l’anthropologue

Jean-Pierre Vernant appelle « la mise en

commun des actes et des paroles » (Les

origines de la cité grecque, Paris, Puf, 1962).

L’existence de la Polis correspond à la

naissance d’un mode de vie politique actif

accompagné de parole.

Pour parcourir brièvement cette histoire, il

convient de rappeler que la démocratie

grecque, qui ne résume pas la politique

grecque, s’établit au V° siècle av. J-C, en

Attique, ce dont témoignent fort bien Sophocle

et Eschyle. Chacun connaît au moins le nom de

Solon, et sa « politique » : protection des faibles

contre les puissants, abolition de l’esclavage

pour dettes (pas de tout esclavage), émergence

de l’isonomie (égalité devant la loi, droit de

chacun de défendre sa cause). Voire celui de

Clisthène : reconnaissance institutionnelle du

Démos, établissement de l’assemblée des

citoyens organe suprême de gouvernement,

abolition des tribus héréditaires, instauration de

l’isegoria, le droit égal à la parole.

En se donnant pour objet la cité, la politique la

pose « une », une absolument et sans

différence (Platon), ou une dans une harmonie

hiérarchisée des différences (Aristote). En tout

cas, il s’agit du « meilleur ordre » relatif à un

monde hiérarchisé et finalisé (éternel). Si on y

traite du multiple et de l’un dans la cité, c’est

aussi pour éliminer la multitude, sachant que

l’un a une fin morale. La politique est invention

de la cité (dont on doit chasser les conflits, le

multiple). La politique se prolonge toujours en

une théorie du lien entre l’action politique visant

le pouvoir et l’éducation du citoyen (jamais de

la citoyenne). On fait de la politique parce qu’on

pense que ce qui est n’est pas ce qui doit être

et que ce qui doit être, c’est l’unité et l’harmonie

(conçus en fonction du modèle du cosmos) ; nul

expert ou spécialiste de la politique dans cette

conception. Ces deux options accompagnent la

formation du citoyen.

Dans la version de Platon (428-347 av. JC),

cette dernière est destinée aux futurs chefs

d’Etat (République). Elle consiste à montrer que

ce n'est pas parce qu'on se contente de vivre

dans une cité qu'on vit dans la rigueur et de

façon civique. Ce n'est pas parce qu'on est élu

qu'on est un « bon » homme politique. Enfin, ce

n'est pas non plus parce qu'on commande ou

qu'on règne qu'on est un véritable homme

politique. On peut avoir ce nom, sans être

capable de quoi que soit, sauf d'égarer la cité

(désunion). Le critère du politique est celui de la

possession d'un savoir spécifique, capable

d’aider à résoudre les problèmes de la cité. Le

législateur (qui sera plutôt un philosophe-roi, un

dirigeant éduqué connaissant le vrai et le juste)

doit posséder une véritable compétence. Il doit

être doué « d'une science véritable » du tissage

politique (Le politique, 293c, et Alcibiade)

susceptible de rendre la cité à l’unité, au prix

d’exclusions. Puisque telle est l’orientation, et

que ce sont les Grecs qui nous offrent la

première théorie des régimes politiques ainsi

que la définition de la plupart des noms de

régimes, le choix du meilleur régime n’est pas

difficile à accomplir. Il s’opère presque

négativement. La démocratie est évidemment

le pire d’entre eux. Elle coïncide avec le règne

de l’opinion (qui a mis Socrate à mort) que les

démagogues manipulent sans cesse à partir de

l’insatiable désir. Elle est incapable de

promouvoir la raison. L’égalité qu’elle

encourage s’identifierait à une égalisation

néfaste des intérêts et des fonctions. Elle

éloigne de la vraie justice, celle que propose le

cosmos (hiérarchisé), sur le modèle duquel le

politique doit reconstruire la cité (Callipolis), tout

en assurant, par l’éducation civique, la

prééminence de son âme en chaque citoyen.

Dans la version d’Aristote (384-322 av. JC)

faire de la politique ne peut consister à élaborer

une cité parfaite. Il faut partir de ce qui est

seulement, le monde contingent. Et chercher le

mieux de ce qui est possible, au sein des cités

réelles. Il établit ainsi une pluralité de modèles

envisageables de cité (à partir d’un inventaire

des constitutions en vigueur : Sinope, Cyrène,

Marseille, Chypre, ...). La politique consiste

aussi à considérer que l’on ne doit pas

seulement vivre (besoins) mais vivre bien,

c’est-à-dire donner à l’existence humaine la

forme d’une polis, d’une cité, susceptible de

viser le Bien le meilleur (premier dans l’ordre de

la perfection), par rapport à sa situation. Elle

doit tirer le meilleur parti possible de ce dont

elle dispose (autarcie). Quoi qu’il en soit la cité

sera toujours affaire de lois (de commun,

d’unité d’une pluralité, d’existence de fins

communes) et d’amitié, puisqu’elle favorise la

justice. Enfin, la politique est une affaire de

« prudence » (délibération rationnelle), à

laquelle les citoyens peuvent s’éduquer

(Ethique à Nicomaque).

Quant au pouvoir politique, il a une spécificité.

Nul ne doit le confondre avec le pouvoir

parental ou le pouvoir magistral. Il s’exerce sur

des hommes « libres » (les Grecs), consentant

à être dirigés. Certes, il s’exerce dans un

contexte où le jeu des opinions doit être pris en

compte. Aristote réfute largement Platon.

Vouloir une unité close de la cité, sans

différences, contribuerait à diminuer la place

des citoyens. La cité doit sans cesse relier le

peuple et les élites politiques. La justice en

dépend. Le meilleur régime politique pour la

majorité des cités est donc le régime

constitutionnel, le régime mixte, où les intérêts

de chacune des parties de la cité sont

préservés et jouent un rôle.

N’imaginons cependant pas que cette

perspective d’une cité-une modélisée et

exclusive soit demeurée sans contestation.

D’autres philosophes se sont donnés des

moyens de détisser l’homologie cosmos-cité.

Épicure montre que la soi-disant harmonie de la

cité n’existe pas. La guerre règne partout. Les

Cyniques grecs, qui constituent une école

philosophique dont la figure la plus marquante

est celle de Diogène (413-327 av. JC.), ne

cessent de démystifier la cité. La vraie

franchise du cynique constituant une force de

résistance absolue contre les fausses valeurs, il

récuse toute illusion d’unité, quand il ne refuse

pas le partage nature-culture (animal-homme),

Grecs-barbares sur lequel la cité se fonde. En

ce sens, il s’oppose directement à Aristote pour

qui « l’homme est par nature un être de cité »,

et tout homme qui se refuserait à intégrer une

cité serait un idiotès : un être qui s’isole et

meurt sans le secours des autres, qui s’aperçoit

vite qu’il ne peut se suffire à lui-même (être

dégradé, il n’a ni clan, ni loi, ni foyer, Politiques,

I, 2, 1253a).

La proximité fondamentale de ce qui vient

d’être dit avec la théorie islamique du pouvoir

(Al-Fârâbî, La philosophie de Platon, IX°s.) et la

théorie médiévale du droit divin ne doit pas

masquer les différences. D’autant que la

période médiévale déploie plusieurs registres

de pensée politique religieuse. Strictement

parlant, il ne convient pas de confondre la

théocratie (hégémonie de l’Eglise) et le droit

divin (directement articulé à la Bible). Ce

dernier sollicite une doctrine du droit

surnaturel : « Tout pouvoir vient de Dieu »,

répète-t-on au Moyen Age d’après Paul (Epître

aux Romains, XIII,1). Dieu seul est maître de

l'alliance (unilatérale) qu'il instaure avec les

peuples comme on le voit dans la royauté

davidique : « Le droit divin vient de la Grâce »

(Thomas d’Aquin, 1225-1274). Parfois il leur

accorde des rois (en lien direct avec lui : le roi

est ministre de Dieu, il ne tient son pouvoir que

de lui, cf. Bossuet, Politique tirée des Ecritures

Saintes, 1709), parfois il les encourage à

nommer des rois (dès le XVI°s, le peuple

pourrait retirer son pouvoir au mauvais prince).

Mais, la cité-une rejette les Infidèles.

Dans la version médiévale classique, en cette

alliance, Dieu privilégie son Eglise, à laquelle il

donne l'autorité (le spirituel, le pastorat) parce

qu'elle détient les clefs du royaume des cieux,

tandis qu'il réserve le pouvoir aux rois (le

temporel). D'où l'onction des rois, et la

pyramide monarchique imitant le gouvernement

du monde par Dieu. En foi de quoi, le roi

devient le père de ses sujets et des peuples

(analogie entre le pouvoir paternel et le pouvoir

royal que les Hobbes, Montesquieu, Rousseau

et alii s’acharneront à repousser). Encore cela

ne permet-il pas aux rois d’accomplir n’importe

quoi, puisqu’on peut toujours estimer que le roi

se comporte injustement et qu’il transgresse

alors la volonté divine : « Le gouvernement

tyrannique n’est pas juste parce qu’il ne tend

pas au Bien général, mais au bien particulier de

celui qui gouverne » (Thomas, Somme

Théologique, VI, 96 art. 4), ce qui n’autorise

pas le peuple à le renverser, seul Dieu peut le

faire.

Là encore, le statut des penseurs politiques

renforce la théorie proposée. Ils sont presque

tous clercs. Au demeurant, on trouve quelques

résistances internes à ces pensées (Abélard,

Luther), mais une seule comme celle de

Christine de Pisan (1364-1430), auteure de la

Cité des Dames, élevant la dignité des femmes

en rempart contre la théocratie.

À une époque où l’on semble discuter

couramment de la nécessité de restaurer de la

transcendance – autrefois comprise comme

une forme d’aliénation - et de l’unité dans des

sociétés dont on considère qu’elles sont

dispersées, le détour pratiqué ici est éclairant. Il

rappelle que si on ne doit pas confondre référer

à une transcendance et restaurer une vertu

transcendante de la politique par rapport à

l’immédiateté et au quotidien, il reste que les

deux démarches éloignent les citoyens de la

politique. Il souligne de surcroît que les

politiques de l’unité sont exclusives. Sans doute

est-ce ce pourquoi nous fabriquons du « sans-

papiers », des frontières, des camps de

rétention…

© Présence et Action Culturelle – Analyse – 2009/06

* L’auteur : Christian Ruby, Docteur en philosophie, enseignant

(Paris). Derniers ouvrages publiés : L’interruption, Jacques

Rancière et la politique, Paris, La Fabrique, 2009 ; Devenir

contemporain ? La couleur du temps au prisme de l’art, Paris,

Editions Le Félin, 2007 ; L’âge du public et du spectateur, Essai

sur les dispositions esthétiques et politiques du public moderne,

Bruxelles, La Lettre volée, 2006 ; Schiller ou l’esthétique

culturelle. Apostille aux Nouvelles lettres sur l’éducation

esthétique de l’homme, Bruxelles, La Lettre volée, 2006 ;

Nouvelles Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme,

Bruxelles, La Lettre volée, 2005.

1

/

4

100%