inégalités et informalités dans les amériques

9

INÉGALITÉS ET INFORMALITÉS DANS LES AMÉRIQUES

Virginie BABY-COLLIN

Maître de conférences en géographie

Université de Provence, UMR TELEMMe

virginie.baby-[email protected]

Articuler inégalités et informalités dans les Amériques relève d’un triple défi. Alors que les deux

notions ont donné lieu à une abondante littérature scientifique, le pluriel auquel invite la réflexion

engage à prendre en compte la diversité de leurs acceptions.

D’abord, si la généralisation de la démocratie permet plus d’égalité politique et citoyenne, les

inégalités économiques et sociales ne cessent de croître ; elles relèvent aussi bien d’accès aux

droits, à la citoyenneté, qu’aux services urbains et sociaux, à l’éducation, au logement, à

l’emploi. Déclinées selon les appartenances ou assignations ethniques, le genre, l’âge, le lieu de

résidence, le statut légal ou illégal, les inégalités ont des impacts spatiaux, sont porteuses de

disparités territoriales que les politiques d’aménagement tentent, diversement, de corriger. Notion

philosophique, politique, géographique, mesurée sur le plan social et économique, l’inégalité,

fléau à combattre, est peu confrontée à l’informalité.

Economique dans son acception la plus généralisée, l’informalité peut ensuite être définie a

minima comme une part de l’activité économique qui échappe à certains cadres normatifs,

administratifs, statistiques, fiscaux (Charmes, 2003), ou, plus largement, comme « toutes les

activités génératrices de revenus, non régulées par l’Etat, dans des contextes sociaux où les

activités similaires sont réglementées » (Portes et alii, 1989 : 12). L’analyse protéiforme du

secteur puis de l’économie informelle renvoie aussi aux relations à l’Etat, qu’explore l’ouvrage

de Lautier, De Miras, Morice (1991). L’informel comme écart ou déviance à la norme, à la règle,

au droit, est investi par la sociologie de la déviance (travaux de H. Becker) et la science politique.

La notion s’est diffusée dans le champ des études urbaines (logement informel, services

informels…) lors de la transition urbaine des pays du sud qui a vu naître le concept économique -

à partir des études de Keith Hart (1973), au Ghana, puis de la publication du rapport du

programme mondial de l’emploi sur le Kenya, ILO (1972). L’économie informelle, pour certains

devenue la « globalisation populaire » (Lins Ribeiro, 2008), n’est cependant pas équivalente à

l’économie illicite, de laquelle relève par exemple le narco-trafic. Si toutes deux partagent l’usage

fréquent de la corruption, l’importance des relations de confiance, certains principes de

réciprocité, elles s’en distinguent sur le plan de la violence comme principe de fonctionnement :

omni-présente dans l’économie illicite, celle-ci ne caractérise guère l’économie informelle

(Sousa, 2004). Cette dernière peut être illégale pour l’Etat, mais elle est socialement licite et

protégée, pour les acteurs qui y ont recours, tant producteurs que consommateurs (Lins Ribeiro,

2008, Monnet, 2007). De nombreux auteurs ont contribué à éclairer ces différences entre

informel et illégal, s’insurgeant contre leur assimilation fréquente (notamment Portes, Haller,

2004 : 12)

Or, malgré le foisonnement des travaux existants, et bien que le premier rapport du BIT (ILO,

1972) pose la question économique de l’informel en relation avec celle de l’égalité, l’articulation

entre les informalités et les inégalités n’est que peu traitée en tant que telle. Les sciences sociales

ont surtout mis en relation les inégalités avec les notions d’injustice, d’inéquité, de disparités,

10

sociales, économiques, spatiales, ou avec la question plus générale du développement, ainsi que

de la persistance de la pauvreté (cf. Salama, 2006, 2009). L’informalité est observée sur le terreau

de situations de précarité, de pauvreté, de dynamiques de subsistance et de processus d’exclusion,

et interrogée à partir de ces dimensions. C’est aussi dans leur rapport à l’Etat, à la norme, à la

règle, que les informalités prennent leur sens. Formuler le questionnement sur les relations entre

informalités et inégalités implique ainsi, d’une certaine façon, de déplacer le regard.

Troisièmement, la difficulté de l’exercice ressortit de l’espace interrogé : les Amériques. Au-delà

de l’unité physique ou de l’horizon historique qui lui donne naissance en tant que « Nouveau

monde » en 1492, cet espace de plus de 900 millions d’habitants rassemble la première puissance

mondiale et certains des pays les plus pauvres de la planète, tels Haïti ; en termes de

développement, d’inégalités et d’informalités, voilà des contextes qu’il est peu aisé de confronter.

Pourtant, la mondialisation, questionnant l’étanchéité des frontières, invite à reconsidérer les

limites traditionnelles des territoires et leurs approches séparées ; la fondation récente de l’Institut

des Amériques en est un exemple. Les frontières culturelles entre mondes anglo-saxon et latin

sont questionnées, par la présence de plus de quarante millions d’Hispaniques aux Etats-Unis,

notamment la « Mexamérique » du sud-ouest, dont S. Huntington craint qu’elle ne mette en

danger l’identité étasunienne (2004, chapitre 9 : the hispanic challenge). Les frontières sont aussi

discutées dans les grandes villes latino-américaines, aux paysages et aux mœurs inégalement

« américanisés », qu’il s’agisse du règne de l’automobile, des shopping centers, ou de la

consommation de masse de plus en plus issue de standards et de produits d’origine étasunienne.

Les campagnes de bien des régions rurales affectées par les migrations internationales, du

Mexique à la Bolivie, traduisent aussi, via les échanges avec le Nord (El norte), des évolutions

d’ambiances, de pratiques – montée en puissance des églises évangéliques, par exemple –, de

paysages, qui rendent nécessaire la mise en lien scientifique des deux Amériques, dans des

contextes de transnationalisation massifs. L’accélération des échanges économiques, humains, et

des modes de mises en lien, qui justifie des questionnements articulant nord et sud plutôt que les

opposants (cf. Autrepart, « On dirait le sud… », 41/2007), n’amenuise pas pour autant les

inégalités. Au contraire : entre nord et sud, l’écart se creuse ; les pays dits développés concentrent

19% de la population et 80% des richesses, et l’écart de revenus avec les pays dits en

développement serait passé de 1 à 11 en 1870 à 1 à 30 en 1965, puis à 1 à 78 en 2000, alors que

les 20% des habitants les plus pauvres, qui disposent au début du XXIème siècle de 1,1% du

revenu mondial, en bénéficiaient de 2,3% en 1960 (Carroué, 2004 : 41). Lisibles aux échelles

macro-régionales, les inégalités s’expriment à bien d’autres niveaux. La crise financière et

économique actuelle, déclenchée aux Etats-Unis, met en évidence le creusement des inégalités au

sein même des populations et des espaces de la première puissance économique mondiale. Les

échelles de ces inégalités se recomposent, traversent des espaces urbains très ségrégués, que l’on

dit aussi fragmentés (cf. par exemple Navez Bouchanine, 2002). Il n’en demeure pas moins que

l’informel reste un phénomène économique majeur en Amérique latine, aux proportions peu

comparables avec les Etats-Unis et le Canada. Si nous tenterons de rester sensibles à cette échelle

américaine de référence, le traitement des Amériques dans la question posée rendra compte de la

saillance de sa partie latine, comme en témoignent aussi les terrains de recherches de la plupart

des auteurs de cette publication.

Le propos s’articule autour d’une double question : quelles sont les déclinaisons des inégalités et

des informalités dans les Amériques ? Et comment peut-on y articuler ces notions ?

11

Informalités, inégalités : quelles dimensions américaines ?

Du continent des inégalités au sud à leur creusement récent au nord

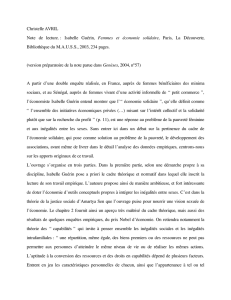

L’Amérique latine est le continent qui présente les plus fortes inégalités de revenus. En

témoignent les mesures économiques classiques, comme le coefficient de Gini : en moyenne

supérieur à 50 en Amérique latine (cf. tableau 1), il varie de 30 à 40 en Asie, est proche de 30 en

France, de 40 aux Etats-Unis (données indicatives, car variables selon les sources, sur une échelle

allant de 0 – égalité parfaite – à 100 – inégalité totale –). Comme le rappelle E. Ottone, secrétaire

général adjoint de la CEPAL (2008), les origines de ces inégalités renvoient à l’histoire régionale

: ancienneté de la concentration des actifs (productifs, éducatifs) entre les mains de quelques-uns,

inégalité foncière héritée du régime de l’encomienda et de la prédation des ressources liée à

l’économie coloniale agricole d’exportation et minière, concentration des influences et des

pouvoirs politiques entre les mains des élites économiques depuis plusieurs siècles… Au-delà de

ces dimensions structurelles, depuis le milieu des années 1980, les inégalités ont tendance à se

creuser « au profit des 5% à 10% de la population les plus riches et au détriment d’une fraction

des couches moyennes et parfois des travailleurs les moins qualifiés » (Salama, 2006 : 5). La

polarisation vers le haut des revenus s’explique « essentiellement par la part croissante des

activités financières dans le PIB et par la forte rémunération des actifs financiers » (p. 5). Le

« défi des inégalités », objet de l’ouvrage de Pierre Salama, place l’Amérique latine dans une

situation où une croissance modérée ne permet pas de diminuer la pauvreté, en raison même de

l’importance des inégalités structurelles, et malgré l’existence de politiques redistributives, ce qui

caractérise des économies particulièrement excluantes (p. 59-60). En 2005, selon la CEPAL, la

pauvreté concerne 40 à 48% des ménages latino-américains.

Au regard de leur importance absolue, l’augmentation des inégalités en Amérique latine, depuis

les années 1980, est moins forte, en termes relatifs, que dans les pays développés, qui partent

d’un niveau d’inégalités bien plus bas. C’est aux Etats-Unis que cette augmentation est la plus

forte : l’indice de Gini y est passé de 35 en 1970 à 44 en 2005. La transformation radicale des

structures du marché du travail, en lien avec le passage à des économies post-fordistes, est pour

beaucoup dans ces évolutions : creusement des échelles de salaires, notamment par le haut,

croissance de la proportion de bas salaires, aggravation de la flexibilité du travail, baisse de la

syndicalisation, stagnation du revenu minimum, apparition à la fois de working rich et de

working poor... Si les revenus sont l’un des principaux modes de mesure des inégalités, les

indicateurs de bien-être (accès aux soins, au logement, à l’éducation, aux services, à la

consommation) et leurs marques spatiales (disparités entre régions, entre villes et campagnes,

entre quartiers urbains) permettent cependant de nuancer les évaluations issues des seuls

indicateurs de richesses. Les réflexions sur les modes de réduction des inégalités insistent sur les

politiques sociales, leurs effets inégalement redistributifs, leurs objectifs d’inclusion sociale pour

réduire une pauvreté non réductible à ses dimensions monétaires, mais peu articulée à

l’informalité.

Les informalités dans les Amériques

En 2000, le BIT souligne les inquiétudes générées par la croissance continue du secteur informel

dans les pays en développement, son explosion dans les pays en transition, et son apparition dans

les pays développés. En Amérique latine, continent très urbanisé1, l’informel est la première

source d’emploi : 75% des travailleurs, 40% du PIB régional, 7 emplois sur 10 créés dans ce

1 Plus de 77% d’urbains. La CEPAL ne recense d’ailleurs, dans les actifs informels, que les urbains.

12

secteur entre 1990 et 2005 (OIT, 2006) – 9 sur 10 en Afrique (BIT, 2000)2 –. Si dans les pays du

sud les plans d’ajustement structurel mis en place dans les années 1980-2000 ont contribué à une

rétraction de l’emploi formel, on assiste dans le même temps à un processus d’informalisation de

certains pans de l’économie nord-américaine et des pays développés en général (Sassen, 1997).

La transition post-fordiste accélère les formes d’externalisation de tâches, de sous-traitance ; pour

réduire les coûts, éviter les conflits syndicaux, maintenir une grande flexibilité, les secteurs de la

construction, de l’habillement, de l’électronique, de l’ameublement et de l’appareillage, voient se

développer ces nouvelles formes d’emploi dans les grandes villes des Etats-Unis (BIT, 2000 : 3-

4). Ce processus d’informalisation a contribué à la révision de la notion d’informel et à son

élargissement : lors de la 90ème conférence internationale du travail en 2002, l’OIT a remplacé la

notion de « secteur informel » par celle « d’économie informelle ». Aux salariés et propriétaires

de micro-entreprises, employés domestiques et travailleurs indépendants non qualifiés du secteur

informel, l’économie informelle ajoute les travailleurs précaires ou sans protection, indépendants

ou salariés des grandes, moyennes ou petites entreprises. La Banque Mondiale compte alors 54%

d’emplois urbains informels en Amérique latine, divisés en deux catégories: (1) Les travailleurs

informels indépendants (24% de l’emploi urbain en moyenne) – propriétaires de micro-

entreprises, professionnels indépendants, artisans, ouvriers de la construction, chauffeurs de taxis,

vendeurs de rue… ; (2) les travailleurs informels salariés (environ 30 % des emplois urbains et

plus de la moitié de tous les emplois du secteur informel) – employés domestiques, travailleurs

familiaux non rémunérés, employés de petites ou plus grandes entreprises sans protection sociale.

Le rapport précise leurs profils : niveau éducatif généralement inférieur au secondaire,

importance des secteurs de la construction, de l’agriculture, du commerce au détail, du transport,

faible durabilité dans l’emploi (moins d’un an), forte présence de jeunes (parmi les salariés

informels), des plus âgés (parmi les indépendants), des femmes avec enfants (Perry et alii, 2007,

encadré 1 : 5).

Dans leur typologie fonctionnelle de l’informel, Portes et alii (1989) distinguaient trois types

d’activités : 1) les activités de survie (production directe, vente de biens et services – activités

types : autoconstruction de logements, vente ambulante) ; 2) les activités destinées à améliorer la

flexibilité de la gestion et à réduire les coûts du travail des entreprises formelles à travers des

mécanismes de sous-traitance hors du système formel (exemple type : ateliers de confection

clandestins, utilisant une main d’œuvre immigrée, travaillant à la tâche, et travaillant pour de

grands firmes textiles étasuniennes) ; 3) les petites entreprises qui, souhaitant accumuler du

capital, jouissent dans l’informel d’une plus grande flexibilité et de moindres coûts (exemple

type : micro-entreprises artisanales). Si les trois se retrouvent en Amérique latine, c’est

principalement la seconde qui se développe au nord, la première et la dernière relevant des

situations plus anciennes et classiques au sud. Le tableau 2 met en évidence l’ampleur des

différentiels de situations d’informalité au sein de l’Amérique latine : si l’informel varie de plus

du simple au double entre le Chili et le Pérou, il est aussi très différencié selon le genre (près de

20 points d’écart en moyenne entre hommes et femmes), les femmes étant beaucoup plus

présentes dans l’informel, même s’il existe quelques exceptions (Honduras, République

dominicaine, Venezuela).

2 L’informel regrouperait 75% de l’emploi non agricole en Afrique subsaharienne, 65% en Asie, 55% en Amérique

latine, 45% en Afrique du Nord (Charmes, 2003).

13

Tableau 1 : Inégalités, développement et informalité dans les Amériques

Pays

IDH 2007

(indicateur de

développement

humain) *

Ratio revenus

10% les + riches /

10% les + pauvres

1992-2007*

INDEX

de GINI

1992-2007*

Secteur

informel**

Canada

0,966

9,4

32,6

N.C.

Etats-Unis

0,956

15,9

40,8

N.C.

Chili

0,878

26,2

52

30,7

Argentine

0,866

31,6

50

41,0

Uruguay

0,865

20,1

46,2

43,8

Mexico

0,854

21

48,1

45,7

Costa Rica

0,854

23,4

47,2

37,7

Venezuela

0,844

18,8

43,4

50,1

Panama

0,84

49,9

54,9

36,5

Brésil

0,813

40,6

55

41,8

Pérou

0,806

26,1

49,6

64,6

Ecuador

0,806

35,2

54,4

57,3

moyenne Am.

latine

0,8

36,1

51,4

49,2

Rép.

Dominicaine

0,777

25,3

50

48,9

Paraguay

0,761

38,8

53,2

60,1

El Salvador

0,747

38,6

49,7

54,7

Honduras

0,732

59,4

55,3

43,9

Bolivie

0,729

93,3

58,2

62,5

Guatemala

0,704

33,9

53,7

58,1

Nicaragua

0,699

31

52,3

58,4

*Source : Human development report, 2009.

**Source : CEPAL STAT, 2009 (http://websie.eclac.cl/). La CEPAL utilise l’expression de « secteur de basse

productivité (ou secteur informel) », qu’elle définit, en milieu urbain, comme : « toute personne qui est employeur ou

salarié – professionnel, technicien ou non –, qui travaille dans des entreprises comptant jusqu’à 5 employés, ou dans

la domesticité, ou qui est travailleur indépendant non qualifié – à son propre compte, et travailleurs familiaux non

rémunérés sans qualification professionnelle ou technique ».

La tentative de mise en lien des indicateurs de mesure des inégalités et de l’informalité n’est que

modérément éclairante (tableau 1). Si la Bolivie ou le Paraguay cumulent des inégalités graves et

une informalité très forte, associées à un indicateur de développement humain plutôt bas, d’un

côté, et si le Costa Rica ou l’Uruguay, dans la tranche haute de l’IDH, bénéficient d’inégalités

relativement faibles ainsi que d’un secteur informel modéré, de l’autre, de nombreux pays

soulignent les limites d’une association trop rapide entre les deux dimensions interrogées. Le

Panama présente ainsi un secteur informel faible, associé à des inégalités très fortes, tout comme

le Brésil, et tous deux ont un IDH plutôt supérieur à la moyenne régionale. Le Pérou, en

revanche, bien que disposant d’un IDH proche, apparaît moins inégalitaire que ses voisins, tout

en étant le pays d’Amérique latine où le secteur informel est le plus élevé. Le Venezuela présente

une situation relativement comparable, bien qu’accusant moins l’ampleur de l’informalité. Ces

observations rapides ne permettent pas de conclure que des inégalités de revenus marquées sont

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

1

/

16

100%