critiquer et faire valoir ses droits en tant que patient - chu

Sciences Sociales et Santé, Vol. 33, n° 2, juin 2015

«Inacceptable!»: critiquer

et faire valoir ses droits

en tant que patient

Commentaire

Fabrizio Cantelli*

Ce que critiquer en tant que patient veut dire

En parcourant quelques ouvrages francophones de synthèse de la

sociologie de la santé (notamment Adam et Herzlich, 2007; Carricaburu

et Menoret, 2004; Drulhe et Sicot, 2011) et de santé publique (Fassin et

Hauray, 2010),plusieurs éléments, sans doute vécus par les lecteurs de

cette revue, paraissent négligés: le sens critique du patient, les modalités

d’expression d’une plainte par un patient, les modes d’argumentation

d’une demande par un patient, les modes selon lesquels le patient, ses

proches et sa famille signalent le non-respect de ses droits, par contraste

avec les modes d’énonciation des droits du patient dans la loi, sans

oublier l’ensemble des outils de médiation, dispositifs d’indemnisation,

institutions et politiques de santé qui cherchent à répondre aux patients

dont la confiance est érodée, dont l’expérience d’une situation probléma-

doi: 10.1684/sss.2015.0206

*

Fabrizio Cantelli, maître de conférences, Université libre de Bruxelles, Institut de

sociologie (CP 124), avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles, Belgique ; [email protected]

108 FABRIZIO CANTELLI

tique aiguise une souffrance et motive une demande à l’adresse des

professionnels et des institutions de santé.

Il faut pourtant nuancer ce tableau. Ces ouvrages de synthèse

rendent compte du rôle des associations de patients, des groupes d’en-

traide et de pairs, de la démocratie sanitaire à la française et des trans-

formations héritées des mouvements sociaux dans le domaine de la santé.

Sur ces points, des travaux importants permettent de mieux analyser la

portée des acteurs collectifs et leur place dans les reconfigurations de la

science, de la médecine et des politiques de santé. Il n’en demeure pas

moins que la critique ordinaire du patient, qu’il convient de resituer dans

un contexte plus général, reste peu investiguée. Parler de critique ordi-

naire du patient ne consiste pas à séparer des types de critique mais à

prendre au sérieux toute manifestation du sens critique des patients: celle

qui s’exprime à bas bruit comme celle qui s’exprime à haute voix, celle

qui prend forme à travers des non-dits comme à travers un courrier, celle

qui énonce des questions obliques comme des demandes de réparation et

d’indemnisation, celle qui se partage entre proches, sur les réseaux

sociaux comme celle qui va vers les médias, celle qui est mise en forme et

présentée dans un discours « qui convient» comme celle qui est à vif,

éruptive et désignant des problèmes de différentes natures. Ces manifes-

tations du sens critique du patient sont en relation les unes avec les

autres, un patient peut combiner différentes formes de critique de la même

manière que son activité critique peut connaître des alternances et des

passages.

Dans le domaine de la santé, un point reste sensible : les façons

d’argumenter du patient et de ses proches pointant des contradictions,

signalant des défauts, des défaillances, des préjudices sont susceptibles de

rompre définitivement la relation de soins et le lien thérapeutique.

Critiquer en tant que patient n’est pas un acte léger, sans conséquences

ni répercussions. La critique du patient ne peut pas être détachée de l’as-

signation d’une place à chacun et de la structure de l’interaction patient/

soignant où parler, échanger et interagir signifient, souvent, autre chose

de chaque côté du colloque singulier. Ce point est également riche de sens

quand il s’agit de questionner ce qui peut faire exister et faire valoir les

droits du patient en pratique. C’est d’autant plus important que la critique

du patient doit aussi, comme c’est souvent le cas en situation de tensions

et de conflits, faire face à une gamme de reproches, de jugements, d’im-

putations formulés à son égard ou ses proches par les professionnels de

la santé.

Critiquer en tant que patient comporte des enjeux à la fois spéci-

fiques (propension à retenir la formulation d’une critique le plus long-

temps en raison d’une délégation d’expertise et de confiance, façons de

FAIRE VALOIR SES DROITS EN TANT QUE PATIENT 109

questionner en amortissant et arrondissant les angles lors des interac-

tions en temps réel, etc.) et transversaux par rapport au sens critique se

déclinant dans d’autres domaines. Ce commentaire peut être lu comme un

appel lancé à la communauté francophone des chercheurs à mettre en

débat ce que critiquer en tant que patient veut dire. Cet appel est d’autant

plus vigoureux qu’il existe des travaux ethnographiques anglo-saxons très

importants et largement sous-utilisés — sur les patients afro-américains,

voir Zola (1966), sur les patients cardiaques, voir Millman (1976), sur les

plaintes et procès en milieu hospitalier, voir Press(1984) —, ayant mis en

lumière ce qui se passe, tant du côté des professionnels et des institutions

que du côté d’instances tierces, quand un problème est signalé, quand un

énoncé critique est formulé par un patient et à travers quels genres d’ar-

gumentaires et d’opérations ce dernier s’engage sur cette voie.

Se plaindre dans le cadre d’un dispositif institutionnel

L’article « Imputer, reprocher, demander réparation. Une sociologie

de la plainte en matière médicale » témoigne d’un renouveau dans les

sciences sociales et politiques, renouveau qui gagnerait à être plus nette-

ment présenté et discuté dans les futures rééditions des ouvrages de

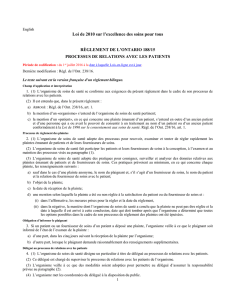

synthèse. La loi du 4 mars 2002, précisant les principes de la démocratie

sanitaire en France, ouvre un nouveau droit à l’indemnisation des

victimes d’accidents médicaux « non fautifs» et crée des commissions

régionales traitant les plaintes des patients concernant les accidents

«non fautifs » et « fautifs » (1). J. Barbot, M. Winance et I. Parizot

étudient trois types d’opérations critiques (imputer, reprocher, demander

réparation) réalisées par les patients eux-mêmes ou par leurs proches

dans le cadre de ce dispositif de règlement amiable. Ces opérations

critiques sont étudiées en prenant appui sur une centaine de plaintes

déposées entre 2003 et 2009 par les personnes en vue d’obtenir une

indemnisation des dommages qu’elles estiment avoir subis. L’article

examine des plaintes de patients ayant des issues différentes: avis positif

(1) Ces commissions comprennent également des représentants d’usagers, conformé-

ment à la loi stipulant des droits collectifs, avec une participation des usagers à diffé-

rents niveaux. Le Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) a rédigé une fiche

thématique (n°12, 2015) sur le « Droit des malades – Les commissions régionales de

conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infec-

tions nosocomiales », en précisant plusieurs revendications qu’il porte sur cette ques-

tion.

110 FABRIZIO CANTELLI

d’indemnisation au titre de la solidarité et au titre de la faute, avis négatif

avant et après expertise médicale. Si le titre de la contribution signe une

filiation évidente avec Felstiner et al. (1980), les auteurs soulignent une

divergence avec ces travaux qui considèrent la plainte selon un processus

trop linéaire.

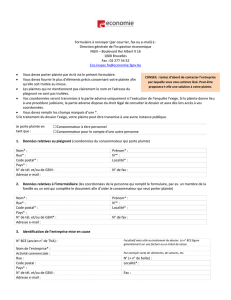

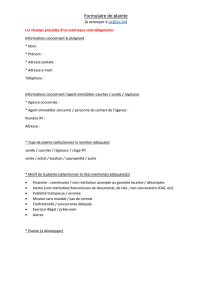

Le sous-titre «Une sociologie de la plainte en matière médicale»

désigne un programme à poursuivre ; les rapports complexes et ténus

entre plainte et critique (2) restent encore à interroger par de futures

enquêtes dans le domaine de la santé. Étant donné que l’article porte sur

des demandes de patients, demandes elles-mêmes inscrites dans un

dossier administratif et dans un formulaire officiel d’indemnisation, la

singularité du cadre au sein duquel s’exprime ce genre de plainte mérite

une réflexion approfondie. Ainsi, considérer les différentes conditions

d’accès au dispositif d’indemnisation est inséparable de l’étude du travail

de ce qui est fait par les patients dans leurs courriers : la date du

dommage doit être postérieure au 4 septembre 2001 et le dommage doit

être supérieur à un seuil de gravité. Ce seuil de gravité renvoie à

plusieurs situations:

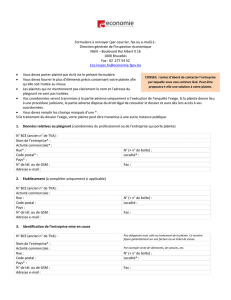

- soit un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique

(AIPP, ex-IPP) supérieur à 24 % ;

- soit une durée d’arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP,

ex-ITT) supérieure à 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur

une période d’un an ;

- soit la personne est déclarée définitivement inapte à exercer son activité

professionnelle (celle exercée avant l’accident) ;

- soit un déficit fonctionnel temporaire (DFT) au moins égal à 50 % sur

une durée de 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une

période d’un an ;

- soit l’accident occasionne des troubles particulièrement graves dans les

conditions d’existence.

Porter attention aux critères, aux seuils (3) et aux conditions ne

détermine pas la plainte ni le type de raisonnement qui sera conduit par

les patients. Mais ce point est fondamental pour permettre au lecteur de

savoir à quel type de plaintes il a affaire et le cadre dans lequel les

patients écrivent et formulent leurs demandes et leurs critiques lorsqu’ils

cherchent à exercer en pratique leurs droits. Il ne s’agit pas ici d’un cour-

rier dans lequel s’exprime librement le patient sur sa situation probléma-

tique, sur ce qui l’indigne et le fait souffrir, ne fût-ce que par les

(2) Cette piste d’analyse résulte d’échanges croisés avec V. Rabeharisoa.

(3) Par exemple, il existe en France un régime spécifique d’indemnisation des victimes

d’infections nosocomiales.

FAIRE VALOIR SES DROITS EN TANT QUE PATIENT 111

différentes questions et sections à remplir en tant que patient ainsi que par

les procédures précises régissant les conditions d’envoi de la demande

(«formulaire de saisine», courrier recommandé, etc.). Il ne s’agit pas

non plus d’une plainte, entendue du côté médical, comme synonyme de

symptôme sur lequel un travail et une expertise s’exercent (Dodier, 1993).

La signature de la plainte est différente en quelque sorte. Et c’est là un

des enseignements forts de ce papier : ce cadrage administratif de la

plainte, renforcé par des critères de référence et des seuils d’incapacité,

n’agit pourtant pas — pas autant que prévu sur le papier — sur l’expres-

sion de la plainte ni sur les modalités de perception et de catégorisation

de la plainte et du dispositif par les patients eux-mêmes. Certains patients

formulent des demandes et ont des attentes de réparation de nature très

variée (sanction de coupables, reconstruction de soi, etc.), qui se situent

en dehors de ce que peut le dispositif d’indemnisation. Pour le dire à

travers une formule, il y a là non pas un seul mais plusieurs types de

rendez-vous manqués entre les usagers et les dispositifs institutionnels qui

demandent à être élucidés.

Dans cette perspective, la discussion engagée par les auteurs à la fin

de leur article tire plusieurs enseignements, notamment sur les ajuste-

ments/désajustements entre les plaintes et les dispositifs liés à la respon-

sabilité médicale. Cette piste trace des chantiers de recherche novateurs

sur la critique du patient et les institutions ainsi que sur les malentendus,

équivoques, écarts entre les catégorisations du patient et les catégories

administratives et juridiques. Les auteurs soulignent, de façon pertinente,

que «pour certains, ceci témoigne d’une méconnaissance de ce que le

dispositif est effectivement capable de faire ». Cette question incite à

développer des études futures sur ce qui est fait par les institutions de

santé, par les administrations publiques et par les acteurs de la santé pour

informer pleinement le patient quand il rencontre une situation devenue

grave et pour faciliter le partage d’une perception commune du dispositif,

de ses règles, critères et procédures (« rares sont les plaignants qui s’ap-

puient sur un soutien de leur médecin pour faire valoir l’existence d’un

accident médical “non fautif” », indiquent les auteurs, ouvrant le chemin

à des études riches sur la place des acteurs et des appuis médicaux dans

le type d’opérations critiques des patients). Une telle sociologie de la

plainte réinterroge vigoureusement la capacité de l’État à favoriser pour

tous les patients un recours confortable aux droits, aux outils administra-

tifs (un formulaire d’indemnisation) et aux catégories juridiques, une

approche plus hospitalière envers l’expérience ordinaire du patient qui a

subi un problème, encaissé un choc, éprouvé une situation handicapante

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%