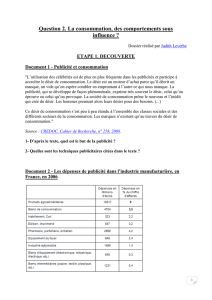

Qu`est-ce que le désir aujourd`hui?

Qu’est-ce que le désir aujourd’hui?

Bettina Bergo, Université de Montréal

Le désir, par où commencer une approche du désir? Vous allez écrire sur le désir l’année

prochaine, en essayant d’en dire quelque chose qui n’aura pas été dit ; quant à moi, je ne saurais le

faire.

Je n’ai jamais écrit sur le désir, et souvent je suis Emmanuel Kant dans sa discussion des

passions; là où il assimile les passions à une sorte de désordre, ou de grippe, dont il faut se relever

après s’être cloîtré… Mais cela n’est pas sans ridicule, parce qu’on sait, aussi, que sans passion,

sans le, ou du, désir, on ne fait rien. Se pose donc la question : d’où vient le désir? Est-ce corporel,

hormonal ; est-ce un phénomène qui fait partie de toute intersubjectivité, de toute situation

intersubjective? Le désir est-il donc intentionnel au sens phénoménologique : a-t-il nécessairement

un objet? Et que serait le désir sans objet? Désir d’un dieu? Désir d’apothéose? Désir flottant,

mouvant ; pure passion à la recherche d’un objet ou d’un moyen de se réaliser ? Et qu’est-ce que

réaliser un désir? Se limite-t-il à un passage à l’acte? Auquel cas, pour ma part, je suis déjà ennuyé

par le concept.

Passons brièvement à la science du désir, ou du désirement (comme on a traduit le terme si

étrange de Schelling « Sehnsucht », ou souhait qui fait souffrir). Quelle est cette science? Eh bien,

est-ce la psychanalyse? La psychanalyse est-elle une science? La question est complexe; elle est

bien une thérapie… du désir. Freud a observé que le désir passe d’objet en objet, parce que l’origine

du désir se trouve dans le corps, elle est pulsionnelle. De ce fait, puisque la finalité de toute pulsion

est sa ‘décharge’, le désir—qui est la manifestation socialisée de la pulsion qu’on expérimente—

le désir change d’objets; il peut s’avérer presque indifférent aux objets : on adorait son père, ou sa

mère, et on passe sa vie à rechercher quelqu’un de semblable, ou de ressemblant. C’est intéressant,

cela, parce qu’on voit ici que le désir peut entrer en conflit avec bien des normes sociales, voire

mettre en danger un ordre social, ou économique, donné. Cela ouvre une question nouvelle : le

rapport entre le désir et la résistance… sociale, politique; voire celui entre le désir et l’utopie, ou

ce qu’on appelle l’eschatologie : une doctrine concernant la fin, ou la finalité, du temps de l’homme,

disons. On n’est pas loin de Nietzsche et de son Zarathoustra. Pour ne pas parler de la résistance

structuraliste de Michel Foucault, qui a fini dans une recherche, auprès des grecs, d’une akrasie,

d’une autonomie par rapport au désir, pour faire de sa vie « une œuvre d’art ».

Je retombe toujours dans l’histoire de la philosophie, sauf que mon « histoire » est aussi

une contre-histoire. Par exemple, si le thème du désir se trouve chez Gilles Deleuze dans la forme

des gestes et rapports qu’il appelle « les machines désirantes », qui est aussi sa définition de notre

manière d’être dans le monde fondamentale, j’ai découvert que ce discours sur le désir remonte

bien plus loin. Arrêtons-nous, par exemple, à la réception de Nietzsche dans les années 1910.

Ludwig Klages, dans le sillage de Nietzsche, va créer une philosophie de la vie. Il publie un petit

tome qui s’intitule « Eros cosmogonique ». Dans ce livre, il prétend que la volonté, et notamment

la volonté de puissance chez Nietzsche est mal conçue, mal pensée : la volonté, dit Klages, ne meut

rien; elle est comme une faculté kantienne, mais elle est aussi pure fiction. Seul le désir motive ;

seul le désir meut l’être humain… le reste, c’est de la construction philosophique. Klages, en un

sens précurseur de Deleuze (avec bien d’autres, comme Bergson), se voit récupéré par les national-

socialistes. Il n’est pas lui-même Nazi; sa philosophie de la vie, et du désir, alimentait leur propre

rêve, ou fiction d’un peuple en mouvement, d’un sang en ébullition, etc. On voit que lorsque vous

commencez à parler du désir, il faut faire attention à ce qui se trouve impliqué dans et par votre

discours. Quelle philosophie sous-tend votre discours? Comment concevez-vous un être humain;

comment envisagez-vous nos raisons d’être, s’il y en a?

Bref, le désir ouvre la porte à des questions larges, importantes ; et il peut aussi vous révéler,

à vous (et aux autres), le dessous de votre pensée, des aspects d’un non-conscient, qui sont

empreints de valeurs et de jugements. Cela est bien, et en soi c’est tout une expérience.

Sachez, enfin, que désir et désastre sont liés étymologiquement. Comment cela? Un d’entre

ces termes est bon, l’autre… désastreux.

L’infinitif latin derrière notre “désirer” est “desiderare”: c’est espérer, souhaiter, s’attendre

à, anticiper, etc. À l’origine, cela impliquait aussi ce désir ouvert dont je parlais au début : c’était

s’attendre à ce que les étoiles nous montrent, nous donnent un signe; cela vient de « sidere » ou

encore de « sidus » le génitif pour « sideris » ou les corps célestes.

Dans un monde où le dieu de bien des monothéismes est largement décédé, on se trouve

dans la situation curieuse d’attendre, encore, avec “désirement” ce que les étoiles nous montreront.

Bon gré mal gré, cela implique aussi une passivisation, une certaine passivité. Après tout, nous

divinités humaines… que voulez-vous qu’on attende d’eux? L’arrêt du changement climatique?

Bref, de nos jours, il me semble qu’on est là, parfois, à espérer que quelque chose nous soit indiqué

… d’ailleurs… sans métaphysique. Un signe, des étoiles… comme les romains. Mais rappelons la

parenté entre désir et désastre. Si sidere dénote ce qui relève des événements ‘dans le ciel’, l’appel

d’une étoile… le mot dés-astre montre encore plus clairement sa parenté avec les étoiles. Maurice

Blanchot, qui mérite d’être lu par des gens en philosophie, a écrit un texte qui s’appelle L’écriture

du désastre, où il nous rappelle que nous avons, depuis quelques 70 années environ, perdu le nord,

l’étoile du matin. Blanchot veut simplement dire que les directions, les agendas,… le sens même

ne s’impose plus d’en haut ou d’ailleurs. On serait, depuis les catastrophes du XXe siècle, sans

astre; dans un dés–astre.

Ce qui m’amène à ma question du début: qu’est-ce bien que le désir aujourd’hui ? Je ne

parle pas des désirs inculqués artificiellement en nous, les désirs de publicité, ou d’évasion. Ils ne

sont pas mauvais… surtout ce désir d’évasion qui jamais ne se meurt… (on est bien vendredi et on

sait que : « the eagle flies on Friday » -- plus beau moment pour l’évasion, dont on croit qu’elle

durera longtemps).

Mais à part ces désirs, le désir en tant que tel, en tant que souhait, espoir, pure mouvement

passionnel, survit-il? Nécessairement, mais en quelles formes? Quels sont ses objets… quels

peuvent être ses objets dans un monde où tout passe en objet-commodité ? Voilà quelques

questions, peut-être, à méditer sur le thème du désir.

1

/

2

100%