zones côtières

ZONES CÔTIÈRES

LES NOTES

DU PLAN BLEU

#28

Edition Révisée

NOVEMBRE 2016

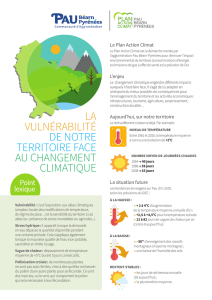

Dynamiques de territoires

Construisons ensemble l’avenir de la Méditerranée

Les communautés côtières et

les principaux secteurs socio-

économiques en danger en raison

des changements climatiques

Observations et projections

Des changements physiques dans le climat méditerranéen

ont été largement observés et ces tendances devraient

se poursuivre dans le futur. Les changements importants

sont liés à une hausse exceptionnelle de la température

atmosphérique par rapport à la moyenne européenne

et mondiale de l’ordre de 2 à 6,5 °C d’ici la n du siècle

[Travers et al., 2010]. Cette hausse devrait s’accompagner

d’une baisse particulièrement importante de la moyenne

annuelle des précipitations, surtout en été, et d’une hausse

du taux d’évaporation. Une augmentation de 7 à 12 cm du

niveau général de la mer Méditerranée, par rapport aux

décennies précédentes, est prévue d’ici 2050 [Gualdi et al.,

2013] et des hausses plus importantes sont prévues sur les

côtes est et sud de la Méditerranée.

Les dangers liés aux changements climatiques vont de pair

avec des processus socio-économiques existants associés à

l’exposition et à la vulnérabilité bio- géographique croissante

dans les zones côtières de la région méditerranéenne.

L’un des principaux impacts du changement climatique

concerne les ressources en eau, dont les usages sont

présents dans tous les principaux secteurs socio-

économiques. Des situations de pénurie d’eau combinées

avec les phénomènes liés au changement climatique

projetés réduiront à leur minimum le ruissellement et

la recharge des nappes phréatiques. Par conséquent la

qualité et le volume d’eau seront également réduits dans

certains pays. Une baisse du niveau des précipitations et

une hausse des températures dans le sud et l’est de la

Méditerranée vont amplier l’aridité, la dégradation des

sols et la désertication.

OUTILS DE GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES

Bientôt un indice des risques

côtiers en Méditerranée

La région méditerranéenne est un « hot spot » climatique. Pour étudier le rôle des facteurs climatiques

et non climatiques sur les zones côtières, il est essentiel de comprendre les risques sous-jacents et

d’identier les mesures d’intervention appropriées. Les incertitudes scientiques existantes exigent

une certaine exibilité lors de la planication pour l’adaptation aux changements induits par le climat

ou non. L’élaboration d’une méthode pour évaluer les vulnérabilités actuelles et futures et les risques

de catastrophes touchant les côtes reste complexe pour les chercheurs et les décideurs. Un indice

multi-échelle des risques côtiers présente alors plusieurs avantages qui rendent cette méthodologie

particulièrement adaptée pour aider à la prise de décisions en dépit des ressources et des données locales

limitées, ainsi que des informations incertaines concernant l’avenir. Cet indice apporte des informations

complémentaires aux services climatologiques (Voir Notes du Plan Bleu 27).

ZONES CÔTIÈRES

Dynamiques de territoires

La hausse du niveau de la mer et les inondations causées par les

tempêtes rendront les activités des zones basses du littoral et

des zones côtières en général de plus en plus vulnérables à la

submersion marine et les plages seront vulnérables à l’érosion. Ces

changements impliquent également la perte d’habitats côtiers et

marins et représentent une menace pour les écosystèmes.

Le besoin d’une adaptation et d’une action

coordonnée de GIZC pour faire face au changement

climatique

Les effets du changement climatique représentent un danger

pour les communautés et les biens côtiers. Les autorités en

charge sont encouragées à prendre des mesures d’adaptation

en ligne avec le protocole de GIZC (gestion intégrée des

zones côtières) de la Convention pour la Protection de la Mer

Méditerranée contre la Pollution (convention de Barcelone)

et des stratégies nationales de GIZC. Dans cette optique, le

PNUE/Plan d’Action pour la Méditerranée a développé un

Cadre Régional d’Adaptation aux Changements Climatiques

pour la mer et les côtes méditerranéennes qui vise à assurer

le renforcement de la coordination régionale sur ce thème.

Ainsi, les parties prenantes et les décideurs bénécieront d’une

assistance à tous les niveaux concernant la Méditerranée pour

prendre des mesures an de renforcer la résilience des systèmes

côtiers naturels et des systèmes socio-économiques aux impacts

des changements climatiques. Les scientiques et les praticiens

recommandent que la détermination des mesures d’adaptation

soit faite ad hoc en se basant sur l’évaluation des conditions

locales des impacts et des risques (ou de la vulnérabilité) et

sur l’analyse coût-bénéce des options d’adaptation choisies.

Les inventaires consolidés des mesures d’adaptation possibles,

tout comme les mesures consultables sur la Plateforme

méditerranéenne intégrée d’information sur le climat (MedICIP)

et sur le portail européen Climate-ADAPT sont des outils pour

l’adaptation qui participent à l’élaboration de réponses ad hoc.

La méthode de l’indice multi-échelle des

risques côtiers se base sur l’approche

du GIEC centrée sur le «risque »

Dans son 5ème rapport d’évaluation, le Groupe de travail

II du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur

l’évolution du climat) a introduit des éléments nouveaux

à l’égard de l’approche adoptée pour soutenir la prise

de décisions dans le contexte du changement climatique.

L’accent est désormais mis sur le risque alors que le concept

de vulnérabilité est perçu comme un facteur y contribuant

(Fig. 1). Ici, le risque des effets induits par le climat résulte de

l’interaction des dangers liés au climat avec la vulnérabilité et

l’exposition des systèmes humains et naturels. Les dangers

sont des événements et des tendances dangereuses liés

aussi à la variabilité et au changement climatique naturels. La

vulnérabilité et l’exposition sont les résultats de trajectoires

socio-économiques et d’aspects sociétaux, y compris les

mesures d’adaptation et d’atténuation. Les changements dans

le système climatique et dans les processus socio-économiques

sont les moteurs essentiels des différents composants

(vulnérabilité, exposition et dangers) qui constituent un risque.

Selon le GIEC, les risques sont la « clé » lorsque les sociétés

et les systèmes exposés sont touchés par un grand danger ou

caractérisés par une grande vulnérabilité, voire les deux [IPCC,

2014].

L’indice de risque spatial qui regroupe

plusieurs couches de données

représente divers aspects de risques

pour reconnaître les « hot spots » côtiers

Un indice multi-échelle de risque côtier a été développé sur la

base de l’indice multi-échelle de vulnérabilité [McLaughlin and

Cooper, 2010] en intégrant l’approche révisée du GIEC et en

se basant sur les risques. L’indice de risques côtiers utilisé pour

évaluer le risque lié à la variabilité climatique et au changement

climatique à l’échelle régionale dans la zone méditerranéenne

est appelé CRI-MED [Satta et al., 2015].

Figure 1: Concept de base à propos du risque (GIEC AR5)

Le CRI-MED se compose de trois sous-indices :

1. le forçage côtier : il caractérise les variables liées aux dangers

climatiques (tempêtes, sécheresse, hausse du niveau de

la mer) et au forçage non climatique (croissance de la

population, arrivée du tourisme) ;

2. la vulnérabilité côtière : elle intègre les variables de résilience

(âge de la population, niveau d’éducation) et la variabilité de

la vulnérabilité côtière (forme du relief, altitude) ;

3. l’exposition côtière : elle décrit les cibles de la côte

potentiellement à risque (couver ture terrestre, densité de

population).

Les variables choisies contribuent de manière différente aux

risques qui affectent les zones côtières méditerranéennes et

doivent être pondérées en conséquence pour le calcul précis

du CRI-MED. Comme base de cette étude, il est considéré que

la hausse du niveau de la mer, l’activité des tempêtes ainsi que

le relief ou l’altitude des côtes jouent le rôle le plus important

dans la détermination des risques côtiers.

Une méthodologie permettant une

analyse comparative des régions

côtières

La méthode CRI-MED a été initialement appliquée pour mesurer

les risques dans 11 pays dans le cadre du projet ClimVar et GIZC

« Intégration de la variabilité et du changement climatique dans

les stratégies nationales pour mettre en œuvre le protocole

GIZC en Méditerranée », et a été étendue aux autres pays

méditerranéens. La mise en œuvre a donné lieu à un classement

du risque relatif de chaque région côtière par rapport aux

risques côtiers potentiels générés et/ou accentués par le forçage

climatique ou non climatique.

Source : GIEC, 2014

ZONES CÔTIÈRES

Dynamiques de territoires

Dans l’étude du CRI-MED [Satta et al., 2015], l’équation des

risques et les variables pondérées ont été appliquées à chaque

cellule (300 m X 300 m) de la grille de la zone d’étude côtière.

Les sites côtiers à risque ont été identiés grâce à une analyse

statistique en regroupant les cellules caractérisées par des

valeurs de risque similaires. Pour être considéré comme un

«hot spot » statistiquement signicatif, un site (cellule) doit

être caractérisé par la valeur « risque élevé » et doit également

être entouré d’autres sites (cellules) aux valeurs de risque

élevées. Les cellules de 300 m de résolution ont été agrégées

en cellule de 3 km de résolution.

L’analyse statistique (Fig. 2) présente très peu de cellules

caractérisées par des valeurs relativement élevées qui

pourraient être regroupées. Les résultats du CRI (CRI>0,32)

ont permis d’identier les « hot spots ». Le seuil pour être

caractérisé comme « hot spot » a été déni de manière à

mettre en évidence seulement les zones exceptionnellement à

risque selon la distribution statistique des cellules.

Figure 2 : Distribution statistique des classes de risques

utilisées pour la méthode CRI-MED

Cartes des risques permettant de visualiser et de

hiérarchiser les risques

La carte régionale de l’évaluation des risques côtiers, au forçage

climatique et non climatique, afche les résultats en termes de

catégories de risques dans les zones côtières étudiées (Fig. 3).

La carte indique les valeurs de risque pour chaque site (cellule)

en appliquant l’équation de la méthode CRI-MED. Les sites

comportant des valeurs de « risque extrêmement élevé » sont

indiqués en rouge et dans le contexte de l’étude, ils sont dénis

comme des « hot spots ».

Les zones à risque extrêmement élevé sont relativement

peu nombreuses et principalement situées dans la région

sud méditerranéenne. Le Maroc, l’Algérie, la Libye, l’Égypte, la

Palestine et la Syrie sont les pays principalement concernés par

les risques côtiers.

Notons que les zones à risque extrêmement élevé sont

principalement situées dans la région du sud et de l’est de

la Méditerranée. Les pays concernés par le risque côtier très

élevé et présentant au moins un point chaud (indiqué entre

parenthèses) sont le Maroc (2), l’Algérie (4), la Tunisie (2), la

Libye (4), l’Egypte (5), Israël (1), la Palestine (1), le Liban (3), la

Syrie (2), la Turquie (4), Chypre (2), la Grèce (3), l’Albanie (2),

l’Italie (6) et la France (1).

Grande vulnérabilité et forte exposition ne veulent

pas nécessairement dire risques élevés

L’approche d’évaluation du risque met en évidence certaines

différences importantes par rapport aux méthodes traditionnelles

d’évaluation de la vulnérabilité.

Le risque dépend de l’interaction entre la vulnérabilité, le

forçage et l’exposition. Si la vulnérabilité est élevée mais que le

forçage et/ou l’exposition sont faibles, alors le risque est faible.

Le principal enseignement que l’on peut tirer de l’évaluation du

risque au niveau régional basée sur le CRI-MED indique que les

« hot spots » sont également des zones présentant une très

forte vulnérabilité. À l’inverse, toutes les zones qui présentent

une très forte vulnérabilité ne sont pas toutes considérées

comme des « hot spots » car les valeurs correspondant au

forçage et à l’exposition peuvent être extrêmement faibles ou

modérées.

Figure 3 : Carte d’évaluation du risque régional basée sur la méthode CRI-MED

Source : Satta et al., 2016

Source: Satta et al., 2016

ZOOM

3. présence de trois sous-indices indépendants pour représenter la

vulnérabilité, l’exposition et le forçage ;

4. possibilité d’étendre l’indice pour inclure des ensembles de

données supplémentaires ;

5. intégration du concept de risque tel que proposé par l’IPCC AR5 ;

6. les cartes de risques et de vulnérabilité peuvent également être

créées ;

7. potentiel de reproductibilité et d’application à plusieurs échelles.

Ces méthodes sont complexes lorsqu’il s’agit de pondérer

les variables, car ce choix affecte nalement la visualisation et

l’interprétation des résultats. La participation d’un panel d’experts

pour pondérer les variables du CRI-MED peut améliorer la précision

de la méthodologie. Avoir la possibilité de modier la pondération

des variables et de montrer les changements aux politiques et au

grand public est utile en terme d’adaptation.

Des améliorations méthodologiques peuvent être obtenues en

augmentant le nombre de variables pour les sous-indices et en

dénissant des bases de données normalisées à référence spatiale

plus précises, validées au niveau régional et local.

PLAN BLEU

Centre d’Activités Régionales du PNUE/PAM

15 rue Beethoven - Sophia Antipolis

06560 Valbonne - FRANCE

Tél. : +33 4 92 38 71 30

Fax : +33 4 92 38 71 31

e-mail : [email protected]

www.planbleu.org

Editeur : Plan Bleu

Directeur de la publication : Anne-France Didier

Auteurs : Sara Venturini, Alessio Satta, Manuela Puddu, John Firth, Antoine Latte

Comité de lecture : Julien Le Tellier, Jean-Pierre Giraud

Conception graphique et réalisation : Hélène Rousseaux

Impression : Nis Photoffset

Dépôt légal : novembre 2016 - édition révisée (1ère édition : août 2015) - ISSN 1954-9164

Bibliographie

GIEC, 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,

and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the

Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., & al.

(eds.)]. Cambridge University Press, pp. 1-32.

Gualdi S., Somot S., May W., .[..,] and Xoplaki E., 2013. Future Climate Projections. Chapter

3. Volume 1: Air, Sea and Precipitation and Water. Regional Assessment of Climate Change in

the Mediterranean. Antonio Navarra and Laurence Tubiana (Eds).

McLaughlin, S. and Cooper J.A.G., 2010. A multi-scale coastal vulnerability index: A tool

for coastal managers? Environmental Hazards, Volume 9, Number 3. pp. 233-248(16).

Satta A., Venturini S., Puddu M., Firth J., Latte A., 2015. Strengthening the Knowledge Base

on Regional Climate Variability and Change: Application of a Multi-Scale Coastal Risk Index at

Regional and Local Scale in the Mediterranean. Plan Bleu Report.

Travers A., Elrick C. and Kay R., 2010. Position Paper: Climate Change in Coastal Zones of

the Mediterranean. Split, Priority Actions Programme (PAP/RAC).

ZONES CÔTIÈRES

Dynamiques de territoires

Source : Satta et al., 2015

Figure 4 : Cartes de Forçage (a), Vulnérabilité (b), et Exposition (c) de Tetouan, Maroc

Note : Ce travail est basé sur les résultats de l’étude effectuée par le Plan Bleu dans

le cadre de la Composante 2 du projet ClimVar et GIZC intitulée « Renforcer la base

de connaissances sur la variabilité et le changement climatique » en collaboration

avec Acclimatise, Climalia et leurs associés en 2015. ClimVar & ICZM est un projet

complémentaire du projet FEM / PNUE / Banque mondiale MedPartnership. En

2016, ce travail a été complété par la Fondation MEDSEA et le Plan Bleu, et nancé

par le PNUE / PAM.

L’indice multi-échelle des risques côtiers

appliqué aux échelles régionale et locale

L’application d’un indice multi-échelle des risques côtiers pour

l’évaluation du risque à l’échelle locale est appelée CRI-LS [Satta

et al., 2015]. La ville deTétouan au Maroc qui a déjà été identiée

comme un « hot spot » dans l’évaluation du CRI-MED a été choisie

pour l’étude de cas.

Les différences entre les deux échelles d’application sont la

dénition de l’unité côtière basée sur la zone côtière à risque et le

choix des variables utilisées pour décrire les trois sous-indices. En

outre, une résolution supérieure est nécessaire à l’échelle locale.

Pour obtenir des informations plus détaillées dans le but de dénir

des stratégies appropriées, d’autres variables ont été introduites

pour les sous-indices de vulnérabilité et d’exposition, alors que les

variables du sous-indice de forçage restent les mêmes que celles du

CRI-MED. L’application du CRI-LS conduit à l’identication de trois

« hot spots» côtiers situés dans les plaines inondables deTétouan

(plaines de Restinga, de Smir et de Martil Alila).

Méthodologie de l’indice multi-échelle des risques

pour les décideurs

La méthodologie de l’indice multi-échelle des risques côtiers

proposée pour l’évaluation du risque côtier régional et local, par

l’application du CRI-MED et du CRI-LS, permet une détection

scientiquement able des « hot spots » côtiers. Ces outils

semblent particulièrement ables pour assister les décideurs dans

l’identication spatiale des zones côtières caractérisées par les

différents niveaux de vulnérabilité et d’exposition (Fig. 4) et dans la

réexion vers des options d’adaptation.

Les principaux avantages des méthodes de l’indice multi-échelle

des risques côtiers sont les suivants :

1. processus de calcul facile et économique ;

2. prise en compte des variables physiques et socio- économiques ;

1

/

4

100%