en pathologie rénale - Institut Benjamin Delessert

Prévenir et traiter la dénutrition en pathologie rénale

Noël J.M. Cano1,2,3,4

49ème JAND janvier 2009

1CHU Clermont-Ferrand, Service de Nutrition, Hôpital G. Montpied, 63003 Clermont-Ferrand.

2CRNH Auvergne 63009, Clermont-Ferrand.

3Univ Clermont1, UFR Médecine, UMR 1019 Nutrition Humaine, 63000 Clermont-Ferrand,

4Inra, UMR 1019 Nutrition Humaine, 63122 Saint Genès Champanelle.

N. J.-M. Cano 3

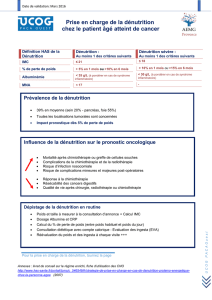

L’altération de la fonction rénale est stratifiée en 5 stades en fonction du taux de filtration glomérulaire

(Tableau 1). La prévalence actuelle de l’insuffisance rénale chronique (IRC) est estimée à 3,5% de la

population en France, celle de l’IRC terminale (IRCT, stade 5) à un pour mille habitants, et celle des

hémodialysés à environ cinq pour dix mille [1]. L’influence de la dénutrition sur le pronostic des patients

insuffisants rénaux, qui débute souvent dès le début de la maladie, est particulièrement évidente au

stade 5 de l’insuffisance rénale : la mortalité des patients hémodialysés proche de 10 à 15% en France,

s’élève à 30% en cas de dénutrition [2].

Les causes de la dénutrition sont multiples au cours de l’IRC [1]. Elles associent une insuffisance des

apports alimentaires à des altérations du métabolisme protéique et énergétique (Tableau 2). Les

développements récents concernant la sarcopénie, la malnutrition et l’inflammation au cours des

maladies rénales ont conduit à la définition d’une nouvelle terminologie. Récemment, un panel

d’experts de l’International Society of Renal Nutrition and Metabolism a recommandé le terme

« protein-energy wasting » (PEW ,déplétion protéino-énergétique, DPE) pour désigner la déperdition de

masse protéique et des réserves énergétiques au cours de l’insuffisance rénale aiguë et chronique

(IRC) [3]. Selon ces recommandations, le diagnostic de DPE doit être établi lorsque trois éléments

diagnostiques sont présents : 1) diminution des concentrations plasmatiques d’albumine,

transthyrétine (préalbumine) ou cholestérol ; 2) réduction de la masse corporelle (diminution de l’indice

de masse corporel ou de la masse grasse associée à une réduction des apports proteino-énergétiques) ;

3) fonte musculaire, diminution du périmètre brachial musculaire ou de la masse maigre. Dans ce

texte, les termes « dénutrition » et « DPE » seront utilisés indifféremment.

La problématique de la prévention et du traitement de la DPE au cours de l’IRC varie en fonction du

contexte clinique. Chez le patient adulte, auquel se limite notre propos, deux tableaux peuvent être

schématiquement distingués en fonction de l’instauration ou non d’un traitement par dialyse [1]. Aux

stades prédialytiques, les objectifs principaux sont de limiter les signes de toxicité urémique et de

retarder la dégradation de la fonction rénale. L’alimentation doit également préserver l’état

nutritionnel. Elle doit être hypoprotidique et amener des apports énergétiques élevés. L’apparition

d’une DPE est un élément de la décision de la mise en dialyse qui permettra de libérer les apports

Résumé

La dénutrition est fréquente et son incidence sur le pronostic est majeure au cours de l’insuffisance

rénale chronique. De ce fait, différentes sociétés savantes ont édité des recommandations pour la

prévention et le traitement de la dénutrition. La surveillance régulière des ingesta et de l’état

nutritionnel ainsi que le respect des apports recommandés spécifiques des différents stades de la

maladie doivent permettre de prévenir son installation. La survenue d’un état de dénutrition au

cours de l’insuffisance rénale chronique terminale est un argument pour l’initiation de la dialyse.

Chez le patient dialysé, la dénutrition justifie l’intensification du conseil diététique et la mise en

route d’un support nutritionnel. L’efficacité de celui-ci peut être accrue par une approche

multimodale intégrant support nutritionnel, exercice et dans certains cas, cure d’androgène ou mise

en route d’une dialyse quotidienne.

N. J.-M. Cano 4

protéiques. Au cours de l’IRC traitée par dialyse, la DPE est retrouvée chez 20 à 70% des patients. Elle

détermine de manière indépendante le risque de décès et sa prise en charge est un élément clé du

suivi de ces patients. L’alimentation doit alors comprendre des apports protéiques et énergétiques

élevés. Du fait de la fréquence et l’impact pronostique de la DPE au cours de l’IRC, différentes sociétés

savantes ont édité des recommandations pour la prévention et le traitement de la DPE [4-9].

PRÉVENIR ET TRAITER LA DÉNUTRITION AUX STADES PRÉDIALYTIQUES DE

L’INSUFFISANCE RÉNALE

La dénutrition est alors peu symptomatique et souvent méconnue. Cependant, il a été montré que

l’évolution de l'IRC s’accompagne d’une réduction progressive des ingesta : l'apport protidique décroît

de 1,05 à 0,89 g/kg/j selon que la créatininémie est supérieure ou inférieure à 120 µmol.l-1 [10]. Il a

pu être calculé que chaque réduction de 10 ml/min de la clairance de la créatinine s’accompagne d’une

diminution de 0,06 g/kg/j de l’apport protidique [11]. L’apport énergétique, en règle plus réduit que ne

l’est l’apport protidique, contribue à l’altération de la balance protéique. Ainsi, les paramètres

nutritionnels et notamment l’indice de masse corporelle et l'albuminémie sont inversement corrélés

à la créatininémie [10]. Des signes de DPE sont présent chez 40 % des patients à l’entrée en dialyse

[11].

La prévention de la DPE comprend la surveillance trimestrielle des ingesta et de l’état nutritionnel, le

conseil diététique et dans certains cas une supplémentation nutritionnelle.

L’évaluation des ingesta permet de vérifier que ceux-ci correspondent bien aux apports recommandés,

caractérisés par une réduction des apports protéiques associée à une diète hyperénergétique (Tableau

1). Le rationnel de la diète hypoprotidique est de corriger certaines anomalies métaboliques associées

à l’IRC : l'acidose en diminuant la charge en acides aminés soufrés; l’hyperparathyroïdie secondaire

en réduisant l'apport phosphoré ; la résistance à l'action de l'insuline et la diminution de l'activité des

pompes à sodium par la moindre accumulation de peptides inhibiteurs résultant de la dégradation de

protéines alimentaires [12]. La restriction protidique est entreprise progressivement selon le degré

d'insuffisance rénale, jusqu'à 0,6 g/kg/j, sous surveillance de la balance azotée et de l'état nutritionnel.

Le régime comprend deux tiers de protéines d'origine animale, riches en acides aminés essentiels

(AAE). Une réduction des apports protéiques en deçà de 0,6 g/kg/j nécessite l'addition d'AAE. On peut

alors abaisser l'apport protidique jusqu'à 0,3 g/kg/j en y ajoutant des AAE et des céto-analogues d'AAE

[12]. Une telle restriction protidique est compatible avec une balance azotée équilibrée ou positive

pendant des périodes prolongées, sans compromettre le devenir nutritionnel après l’initiation de la

dialyse [13]. La tolérance d’un tel régime nécessite toutefois deux conditions : l’absence d’agression

ou inflammation, qui rendrait impossible l’adaptation aux apports hypoprotidiques, et un apport

énergétique élevé supérieur à 35 kcal/kg/j. L’administration de ces diètes très hypoprotéiques est

toutefois limitée par la disponibilité et la palatabilité des suppléments d’AAE et cétoanalogues.

Dans ces circonstances, il est crucial d’effectuer une surveillance régulière de l’état nutritionnel. Celle-

ci repose sur la mesure du poids corporel, la balance azotée, la créatininurie des 24 h et l’albuminémie

[4]. Le conseil diététique a pour but d’aider au respect des recommandations. En dehors des apports

spécifiques d’acides aminés, des compléments oraux peuvent être utiles [8]. La persistance et, a

fortiori, l'aggravation de la DPE malgré le suivi et les prescriptions hygiénodiététiques doivent faire

commencer rapidement l'épuration extracorporelle [4]. En effet, la DPE et particulièrement l’altération

des marqueurs protéiques de la dénutrition, albumine et transthyrétine (préalbumine), lors de la mise

en dialyse sont des facteurs prédictifs indépendants de la mortalité dans l’année qui suit.

PRÉVENIR ET TRAITER LA DÉNUTRITION CHEZ LE PATIENT DIALYSÉ

Environ 25% des patients hémodialysés présentent une DPE compromettant leur survie à moyen terme

N. J.-M. Cano 5

[14]. La prévalence de la DPE et son impact pronostique sont similaires au cours de l’hémodialyse et

de la dialyse péritonéale. Cette brève mise au point se limite à la DPE du patient hémodialysé. Dans

ce contexte, la relation entre l’IMC et la survie à long terme a suscité un grand intérêt. Dans la

population générale, le risque de mortalité exprimé en fonction de l’IMC décrit une courbe en J ou en

V : le risque le plus faible est observé lorsque l’IMC est entre 20 et 25 et il s’accroît lorsque l’on s’éloigne

de ces valeurs, tant lorsque l’IMC est inférieur à 20 que lors du surpoids et de l’obésité [15]. Chez

l’hémodialysé, le risque domine chez les patients présentant l’IMC le plus bas et décroît

progressivement avec l’augmentation de l’IMC, même lorsque l’IMC dépasse 30 [16]. Diverses

hypothèses ont été avancées pour expliquer cette « reverse epidemiology ». L’importance de la durée

de suivi (14 ans en moyenne dans la population générale et 4 ans chez le patient hémodialysé) a été

démontrée récemment : lorsque la période d’observation est limitée à 7 ans, chez l’hémodialysé

comme dans la population générale, les IMC < 18.5 ont un impact majeur sur la survie alors que

l’obésité a peu d’effet [17]. Dans cette étude, la mortalité à 7 ans était dix fois plus élevée chez les

patients hémodialysés que dans la population témoin. Ainsi, l’IRCT traitée par hémodialyse est

caractérisée par une réduction de l’espérance de survie, un risque élevé de dénutrition et un effet

protecteur du surpoids et plus encore de l’obésité. Une étude multicentrique portant sur 70028 patients

a montré que, plus que l’IMC, la masse musculaire prédisait la survie [18].

PRÉVENIR LA DÉNUTRITION DU PATIENT HÉMODIALYSÉ

Compte tenu de la gravité du pronostic, l’évaluation nutritionnelle doit faire partie du suivi régulier

des patients hémodialysés. Le tableau 3 donne les éléments du suivi du patient hémodialysé d’après

les récentes recommandations européennes [5]. Bien que leurs variations soient influencées par des

paramètres non nutritionnels (inflammation, insuffisance hépatique, variation des secteurs hydriques)

l’albuminémie et la transthyrétinémie mesurées avant dialyse sont des marqueurs incontournables de

l’état nutritionnel. Chez le patient dialysé adulte, les marqueurs suivants prédisent un pronostic

péjoratif à moyen terme et indiquent la nécessité d’une intervention nutritionnelle : IMC < 20,

amaigrissement > 10% du poids corporel en 6 mois , albumine < 35 g.l-1, transthyrétine < 300 mg.l-1

[19].

L’intervention nutritionnelle comprend principalement le conseil diététique, les compléments oraux,

la nutrition parentérale perdialytique (NPPD) et la nutrition entérale. Elle a pour objectif d'assurer des

apports correspondant aux besoins quotidiens : 1,2 à 1,4 g de protéines et 30 à 40 kcal.kg-1.j-1. Le

mode de renutrition sera alors choisi en fonction de son aptitude à couvrir ces besoins, en tenant

compte de l'alimentation spontanée.

Le seul conseil diététique, première étape de l’intervention nutritionnelle, est capable d’améliorer

l’état nutritionnel évalué par l’albuminémie, indépendamment des concentrations sériques de C-

réactive protéine [20]. Six études contrôlées portant sur des patients présentant une DPE documentée

ont montré la capacité des compléments oraux à améliorer l’état nutritionnel ([1] pour revue). Les

compléments nutritionnels oraux (CNO) constituent le principal mode de support nutritionnel. Le

moment de leur prise est à considérer : pendant la dialyse, afin de réduire les anomalies perdialytiques

du métabolisme protéique ; une heure après les repas, afin d’éviter qu’ils ne se substituent à ceux-ci ;

tardivement dans la soirée afin de limiter la durée du jeûne nocturne. Une compliance aux CNO de 60

à 70 % a été observée au cours d’une étude prospective d’une durée d’un an [19].

L’effet de la nutrition parentérale perdialytique (NPPD) sur l’état nutritionnel a fait l’objet de plus de

30 études dont 5 essais prospectifs, contrôlés, randomisés ([1] pour revue). Bien que très hétérogènes

quant aux apports nutritifs, au nombre de patients, à la durée du traitement et aux paramètres

nutritionnels mesurés, ces études ont montré une amélioration des marqueurs nutritionnels étudiés.

Une étude multicentrique, contrôlée et randomisée, a évalué en intention de traiter, pendant un suivi

de 2 ans, les effets du support nutritionnel (complément oral isolé ou associé à une NPPD).

N. J.-M. Cano 6

L’amélioration nutritionnelle en cours de renutrition, quelle qu’en soit la voie, permettait de réduire le

taux d’hospitalisation, le degré de handicap et la mortalité de l’hémodialysé dénutri. En particulier,

l’augmentation de 30 mg/l de la transthyrétinémie pendant les 3 premiers mois de traitement était

associée à un doublement de la survie à 2 ans. La réponse à la renutrition était indépendante du statut

inflammatoire évalué par la C-réactive protéine [19].

Au cours des dénutritions avancées, lorsque les ingesta sont inférieurs à 20 kcal/kg/j, les compléments

oraux et la NPPD deviennent insuffisants pour assurer des apports à la hauteur des recommandations.

On doit alors recourir à une assistance nutritive journalière. Dans cette indication, la nutrition entérale

doit être préférée à la nutrition parentérale. La nutrition entérale peut également être indiquée chez

l’hémodialysé agressé ou en situation periopératoire.

STRATÉGIE DE TRAITEMENT DE LA DÉNUTRITION EN DIALYSE

Toute DPE doit d'abord faire rechercher et traiter une affection intercurrente et une cause d'anorexie

ou de catabolisme. En particulier, on pourra être amené à : corriger une erreur diététique ; optimiser

le programme de dialyse; corriger l’acidose ; corriger l'anémie par l'érythropoïétine ; traiter un état

dépressif. Après cette première étape, une stratégie a été proposée pour la conduite du support

nutritionnel (Tableau 4)[9]. Différentes approches ont été développées afin d’améliorer l’efficacité du

support nutritionnel. La réhabilitation physique permet d’accroître son effet anabolique. En cas de

résistance à un support nutritionnel bien conduit les récentes recommandations européennes

proposent également, en l’absence de contre-indication, le recours à une cure d’androgènes de 3 à 6

mois. De même, la dialyse quotidienne peut être proposée chez les patients dénutris, instables,

tolérant mal les séances de dialyse [5]. Ainsi apparaît l’intérêt d’une approche multimodale de la DPE

de l’hémodialysé, combinant différentes interventions dans le but d’augmenter les ingesta et de

stimuler l’anabolisme protéique.

Conclusion

La dénutrition est fréquente et son incidence sur le pronostic est majeure au cours de l’IRC. La

surveillance régulière des ingesta et de l’état nutritionnel ainsi que le respect des apports

recommandés spécifiques des différents stades de la maladie doivent permettre de prévenir son

installation. La survenue d’un état de dénutrition au cours de l’IRCT est un argument pour l’initiation

de la dialyse. Chez le patient dialysé, la dénutrition justifie l’intensification du conseil diététique et la

mise en route d’un support nutritionnel. L’efficacité de celui-ci peut être accrue par une approche

multimodale intégrant support nutritionnel, exercice et dans certains cas, cure d’androgène ou mise

en route d’une dialyse quotidienne.

6

6

7

7

8

8

9

9

1

/

9

100%