Lombalgiedu sujet âgé : le cas méconnu de la scoliose adulte

A. Faundez

S. Genevay

Adult scoliosis : a misknown etiology of

low back pain in the elderly population

Degenerative scoliosis is often unapprecia-

ted in all-day clinical practice, however more

and more frequent in the elderly population

and deserves particular attention. This article

aims to provide practitioners with practical

guidelines to track these patients, organise

radiological assessment in accordance with

clinical situations, and implement an ade-

quate therapeutic strategy.

Rev Med Suisse 2010 ; 6 : 1358-62

La scoliose adulte est une situation méconnue, fréquemment

rencontrée dans la population âgée et qui mérite une atten-

tion particulière. Cet article a pour but de fournir aux praticiens

les éléments nécessaires pour dépister ces patients, réaliser le

bilan radiologique adéquat en fonction des situations cliniques

et mettre en place une stratégie thérapeutique adéquate.

Lombalgie du sujet âgé : le cas

méconnu de la scoliose adulte

pratique

1358 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 juin 2010

Dr Antonio Faundez

Service de chirurgie orthopédique

et traumatologie de l’appareil moteur

Département de chirurgie

Dr Stéphane Genevay

Service de rhumatologie

Département de médecine interne

HUG, 1211 Genève 14

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 juin 2010 0

vignette clinique

Une femme de 68 ans consulte en 2007 pour une lombalgie

irradiant dans le membre inférieur droit selon un trajet non

radiculaire, devenue constante depuis quatre ans et plus

importante depuis deux ans. La lombalgie limite le péri-

mètre de marche à 30 minutes et la patiente décrit une dif-

ficulté à se redresser.

L’anamnèse systématique révèle une hypertension bien

contrôlée, un alcoolisme chronique avec plusieurs tentati ves

de sevrage et une thymie dépressive. Il n’y a pas d’élé-

ment pour une lombalgie spécifique.

L’état général est diminué, l’expression un peu ralentie et

le faciès triste. Il existe un discret trouble statique clinique-

ment réductible, un syndrome lombo-vertébral discret sans

limitation d’amplitude et aucun élément pour un syndro me radiculaire.

Le diagnostic de lombalgie chronique avec probable composante de camp-

to cormie (faiblesse musculaire des érecteurs du tronc) dans un contexte

d’alcoolisme chronique est retenu, l’antalgie est adaptée et une prescription

de physiothérapie active incluant des exercices de gainage, de proprioception

et d’endurance est délivrée.

La patiente reprend contact deux ans plus tard. Les symptômes se sont ag-

gravés, l’antalgie est inefficace, le périmètre de marche est à 100 mètres et les

déplacements au domicile sont difficiles.

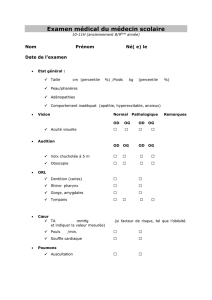

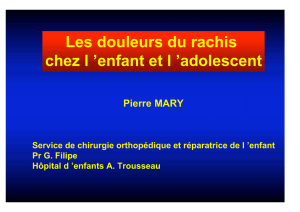

A l’examen clinique, on est frappé par une importante cyphoscoliose lom-

baire que l’on retrouve sur la radiographie (figure 1).

généralités

La lombalgie du sujet âgé (après 65 ans) reste fortement méconnue. Les don-

nées épidémiologiques à disposition sont hétérogènes1 mais la diminution de

prévalence au-delà de 65 ans, fréquemment citée dans les revues, ne semble

concerner que les cas bénins.2

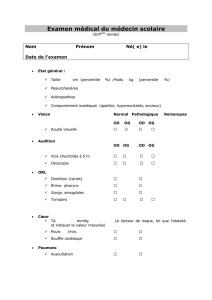

Le diagnostic différentiel des lombalgies est identique quel que soit l’âge (ta-

bleau 1). Plus le patient est âgé, plus la prévalence d’une néoplasie primaire ou

secondaire est augmentée. De même, une attention particulière doit être portée

pour la détection de tassements vertébraux afin d’en améliorer la prise en charge

et débuter un traitement anti-ostéoporotique. Lorsque la lombalgie s’accom-

pagne d’une irradiation dans les membres inférieurs, on recherchera des arguments

cliniques pour une claudication neurogène (tableau 2), seule manifestation cli-

38_42_34977.indd 1 24.06.10 09:16

Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 juin 2010 1359

nique clairement liée à un canal lombaire rétréci. A cet âge,

les syndromes radiculai res (tableau 2) semblent moins

fréquents, impliquent plus volontiers les racines L3 ou L4

et sont plus souvent liés à un rétrécissement foraminal

d’origine dégénérative qu’à une hernie discale.

Pour les autres présentations cliniques, de loin les plus

fréquentes, il n’existe actuellement aucun argument cli-

nique permettant de déterminer si une structure anato-

mique spécifique (par exemple une articulation interapo-

physaire postérieure) est à l’origine des douleurs 3 ou s’il

s’agit d’un problème de dysfonctionnement musculo-sque-

lettique comme c’est le plus souvent le cas lors de lombal-

gie commune du sujet jeune.4 Quelques études cliniques

réalisées à partir de blocs anesthésiques suggèrent ce-

pendant une participation plus fréquente des articula-

tions interapophysaires postérieures.5 Parmi ces patients

âgés au tableau clinique mal défini, un sous-groupe pré-

sente radiologique ment une scoliose de novo comme dans

la vignette clini que. Relativement peu prévalents dans la

population géné rale, ces patients représentent plus du

quart des patients âgés consultant un spécialiste et méri-

tent une attention particulière.

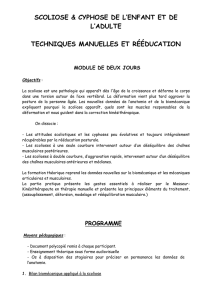

scoliose de l’adulte : éléments cliniques

Chez le sujet adulte, la scoliose peut avoir plusieurs

étiologies (tableau 3). Les déformations les plus fréquen-

tes sont les scolioses de novo et les scolioses

secondaires

de

l’adulte, mais il n’est pas rare de rencontrer des situations

à étiologie mixte.6 Comme toutes les scolioses, celles de

l’adulte sont définies radiologiquement par un angle de

Cobb supérieur à 10°. Elles concernent plus fréquemment

le segment lombaire des femmes dès la quarantaine. Leur

expression clinique est variée. Le plus souvent, il s’agit de

Symptômes et LR* LR

signes évocateurs si présent si absent

Infection

Spondylodiscite • Fièvre, frissons 25 0,5

Abcès épidural • Percussion douloureuse 2,1 0,23

Endocardite • Perte de poids

• Baisse de l’état général

Fracture

Trauma à haute • Traumatisme récent : 2 0,82

vélocité – L 50 ans 2,2 0,26

Ostéoporose – L 70 ans 5,5 0,81

• Corticostéroïdes 12 0,94

• Antécédent de fracture

• Ostéoporose connue

Néoplasie

Osétome ostéoïde • Antécédent néoplasique 15,5 0,7

Myélome multiple • Pas d’amélioration au repos 1,7 0,21

Métastase • Au moins un des suivants : 2,5 0,0

– L 50 ans, perte de

poids, antécédent +,

pas d’amélioration

sous traitement

Spondylarthro-

pathie

Spondylarthrite • l 40 ans 1,07 0,0

ankylosante • Sexe

Rhumatisme • Lombalgie inflammatoire

psoriasique • Autres symptômes

évocateurs

Tableau 1. Diagnostic différentiel d’une lombalgie

LR : likelyhood ratio (tiré de Durie Best, 2005).

Tableau 2. Définitions

Syndrome radiculaire

Douleur qui suit un dermatome, éventuellement avec des caractéristiques

neurogènes. Accompagnée de signes irritatifs (Lasègue, Lasègue inversé

ou Lasègue contro-latéral) et/ou de déficits neurologiques correspondant

au dermatome (sensitif, moteur ou réflexe)

Claudication intermittente neurogène

Irradiation dans un ou deux membres inférieurs apparaissant après un

périmètre de marche relativement fixe, soulagée par la flexion anté-

rieure du tronc ainsi que par la position assise. Pas de soulagement en

station debout immobile. Une lombalgie n’est pas nécessaire mais peut

être présente

Figure 1. Radiographie de la colonne lombaire de face de la même patiente

A. 2003. B. 2007. C. 2009.

BA C

38_42_34977.indd 2 24.06.10 09:16

lombalgies mécaniques mais celles-ci peuvent prendre un

caractère inflammatoire (souvent lors de la présence conco-

mitante d’un œdème dans les plateaux vertébraux), s’ac-

compagner de radiculalgie ou de claudication neurogène.

Les symptômes de compression neurologique peuvent être

unilatéraux, par compression du côté concave ou par éti-

rement du côté convexe.

L’examen clinique s’attachera à vérifier l’horizontalité

du bassin, le patient en position debout. Une inégalité de

longueur des membres inférieurs peut parfois être un fac-

teur décompensant des lombalgies sur scoliose. L’ampli-

tude articulaire des hanches et des genoux doit également

être testée : une coxarthrose responsable d’un flexum peut

également être un facteur décompensant de douleurs et

représente une priorité dans la prise en charge chirurgi-

cale globale de ces patients. C’est en flexion, bras tendus,

que l’on repère le mieux une gibbosité lombaire, thoraco-

lombaire ou thoracique dans le cas d’anciennes scolioses

idiopathiques de l’adolescent. Il faut également observer

l’équilibre global du patient dans le plan frontal (aligne-

ment des ceintures pelvienne et scapulo-thoracique) et

sagittal (lordose, cyphose). Les patients les plus sympto-

matiques seront ceux qui présentent une déformation en

cyphoscoliose : ils marchent penchés en avant (cyphose)

et penchés sur le côté (déviation de la ceinture scapulo-

thoracique par rapport au bassin, due à la scoliose). La dé-

pense d’énergie pour ces patients est énorme, car ils luttent

constamment pour ne pas tomber en avant. Dans le cadre

d’une consultation spécialisée, nous nous attacherons

également à tester cliniquement la réductibilité de la sco-

liose. L’examen clinique neurologique est par contre le plus

souvent normal.

bilan radiologique

La scoliose dégénérative se manifeste le plus souvent

par une lombalgie de type mécanique qui se distingue

peu de la lombalgie commune. Un bilan radiologique est

souvent prescrit dans l’idée d’éliminer un tassement ver-

tébral dans une population à risque ou lorsque l’examen

clinique suggère un trouble statique, déséquilibre frontal

ou gibbosité. L’évaluation comporte toujours des clichés

standards, patient debout. Il faut distinguer l’attitude sco-

liotique, déviation posturale, de la vraie scoliose caracté-

risée par une rotation des corps vertébraux (les pédicules

sur la radiographie de face ont une taille apparente asy-

métrique et les apophyses épineuses ne sont pas alignées).

Dans le cas de scoliose dégénérative, les corps vertébraux

conservent un aspect carré (sauf en présence de tassement

ostéoporotique) et n’ont pas la forme trapézoïde typique-

ment rencontrée lorsque la scoliose a débuté dans l’ado-

lescence. Le cas échéant, l’équilibre général sera évalué

par des clichés de colonne totale de face et de profil.

En cas de syndrome radiculaire persistant ou de claudi-

cation neurogène invalidante, une IRM est utile afin de pré-

ciser la localisation et l’étendue de la sténose ainsi qu’une

éventuelle hernie discale associée.

traitements conservateurs

Il n’existe aucune littérature spécifique de qualité con-

cernant l’efficacité des traitements pharmacologiques ou

physiothérapeutiques dans cette indication. On se basera

donc par analogie à ce qui se fait dans les syndromes

proches, lombalgies non spécifiques, radiculopathie par

hernie discale ou claudication neurogène sur canal lom-

baire rétréci. Il est important, comme lors de lombalgies non

spécifiques, de dépister et de prendre en charge active-

ment les principaux facteurs de risque de chronicisation

que sont l’anxiété, la dépression, alors que le catastro-

phisme et la kinésiophobie ne semblent pas être des fac-

teurs prépondérants dans cette catégorie d’âge.7 En cas

de situations complexes, un spécialiste rhumatologue ou

rééducateur aidera à la mise en place d’une prise en

charge multidisciplinaire et guidera le choix de la physio-

thérapie (gainage, étirements neuroméningés, McKenzie,

endurance, délordose, proprioception…). L’utilité de l’in-

filtration (par exemple péridurale en cas de claudication

ou de radiculalgie, ou facettaire en cas de lombalgies loca-

lisées) doit être évaluée grâce à une synthèse clinico-ra-

diologique compte tenu de la fréquence importante d’ano-

malies radiologiques dans la population asymptomatique.8

Une prudence particulière est de mise pour les infiltrations

périradiculaires (dites aussi foraminales) en raison des

effets secondaires rares mais graves (cas de paraplégies)

récemment rapportés.9 Outre l’aspect thérapeutique po-

tentiel, les infiltrations ciblées et bien évaluées apportent

des renseignements utiles lors d’une éventuelle décision

chirurgicale.

Le port d’un corset pourra être discuté même si l’on ne

peut certainement pas en attendre l’effet structurel (ralen-

tissement de l’évolution) espéré chez l’adolescent. Son

but est donc antalgique, par stabilisation mécanique. Le

plus souvent, nous proposons des corsets de type BOB

(Boston overlap brace)

puisque les scolioses dégénératives

sont le plus souvent lombaires. L’efficacité est limitée lors

de déséquilibre sagittal ou frontal important et il n’y a pas

d’indication à immobiliser en corset un patient avec une

prédominance de douleur radiculaire ou de claudication

neurogène.

quand référer un patient au

chirurgien ?

Un avis chirurgical est de rigueur lorsque le patient pré-

1360 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 juin 2010

Type de scolioses Etiologies Sommets de

de l’adulte courbure

Scoliose de novo Dégénérescence discale Lombaire ou

(dégénérative primaire) et facettaire asymétrique thoraco-lombaire

Scoliose progressive Scoliose idiopathique Thoracique,

de l’adolescent ayant progressé chez thoraco-lombaire,

l’adulte lombaire

Scoliose secondaire • Pelvis oblique, inégalité Thoraco-lombaire,

de l’adulte de longueur des lombaire, lombo-sacré

membres inférieurs

• Trouble du métabolisme

osseux (ostéoporose…)

Tableau 3. Classification des scolioses de l’adulte

38_42_34977.indd 3 24.06.10 09:16

ans. Une radiographie de colonne totale doit être ordon-

née, mais on remarque déjà sur le cliché lombaire de

face qu’il existe une déviation importante du tronc sur

la droite. L’anomalie a pris son origine en L4-L5 où l’on

constate une dégénérescence asymétrique avec trans-

lation et rotation de L4 sur L5 (scoliose adulte de novo).

Il s’agit donc d’une déformation originellement concen-

trée sur un segment, avec une déviation compensatoire

de la colonne lombaire sus-jacente. Ces déformations

très courtes sont en général très symptomatiques et

présentent un fort potentiel d’évolution. La probléma-

tique prédominante étant une cyphoscoliose déséqui-

librée et douloureuse avec risque important d’aggrava-

tion, il faudra proposer à la patiente une chirurgie de

correction et de stabilisation. L’étendue du montage dé-

pendra de la réductibilité de la courbure compensatrice

et devra être encore précisée par des clichés en incli-

naison. Le canal rachidien devra encore être exploré ra-

diologiquement puisque la patiente souffre d’une irra-

diation dans le membre inférieur droit.

1362 Revue Médicale Suisse

–

www.revmed.ch

–

30 juin 2010

Implications pratiques

Parmi les patients âgés lombalgiques, certains présentent une

scoliose de novo et nécessitent une prise en charge spécifi-

que

L’anamnèse et l’examen clinique sont les éléments qui permet-

tent de repérer les différents syndromes (syndrome lombo-

vertébral, radiculaire, claudication), d’ajuster le bilan radiolo-

gique et de guider l’approche thérapeutique

Le type de physiothérapie et le choix des infiltrations doivent

être guidés par la clinique

Le corset fait partie des possibilités thérapeutiques lorsqu’il

n’y a pas de déséquilibre statique important

Un avis chirurgical doit être requis lorsqu’il existe un désé-

quilibre statique important ou lors d’une évolution clinique

défavorable

>

>

>

>

>

1 Bressler HB, Keyes WJ, Rochon PA, Badley E. The

prevalence of low back pain in the elderly. A systematic

review of the literature. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24:

1813-9.

2 Dionne CE, Dunn KM, Croft PR. Does back pain

prevalence really decrease with increasing age ? A sys-

tematic review. Age Ageing 2006;35:229-34.

3 * Cohen SP, Raja SN. Pathogenesis, diagnosis, and

treatment of lumbar zygapophysial (facet) joint pain.

Anesthesiology 2007;106:591-614.

4 ** Waddell G. Low back pain : A twentieth century

health care enigma. Spine (Phila Pa 1976) 1996;21:2820-5.

5 * Bogduk N, Dreyfuss P, Govind J. A narrative review

of lumbar medial branch neurotomy for the treatment

of back pain. Pain Med 2009;10:1035-45.

6 ** Aebi M. The adult scoliosis. Eur Spine J 2005;

14:925-48.

7 Kovacs F, Abraira V, Cano A, et al. Fear avoidance

beliefs do not influence disability and quality of life in

Spanish elderly subjects with low back pain. Spine (Phila

Pa 1976) 2007;32:2133-8.

8 Kalichman L, Li L, Kim DH, et al. Facet joint os-

teoarthritis and low back pain in the community-based

population. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:2560-5.

9 * Wybier M, Gaudart S, Petrover D, Houdart E,

Laredo JD. Paraplegia complicating selective steroid in-

jections of the lumbar spine. Report of five cases and

review of the literature. Eur Radiol 2009;20:181-9.

* à lire

** à lire absolument

Bibliographie

sente des signes cliniques de déséquilibre frontal et sagittal,

et en particulier en cas d’association avec des symptômes

de claudication neurogène. La consultation n’aboutira pas

systématiquement à une sanction chirurgicale, mais permet-

tra au chirurgien de prendre connaissance de la situation

et de planifier un suivi radio-clinique. La fréquence du suivi

radiologique dépend des symptômes et de leur répercus-

sion sur la qualité de vie, de l’appréciation radiologique

de l’équilibre dans les deux plans, et des signes radiolo-

giques d’instabilité (olisthésis, dislocation rotatoire, pré-

sence ou non d’ostéophytes pontant les disques, etc.). Si

le risque d’évolution est jugé élevé, une radiographie de

colonne totale sera ordonnée six mois plus tard. Un an ou

plus si le risque est faible. Si une intervention chirurgicale

est envisagée, le bilan sera fréquemment complété par

des clichés en flexion, extension et inclinaisons habituel-

lement réalisés en présence du chirurgien qui effectue

des manœuvres destinées à tester la réductibilité de la

déformation. On recourt également à la myélo-sacco-radi-

culographie avec coupes CT afin d’obtenir une excellente

représentation en 3D.

La prise en charge chirurgicale dépendra du type et de

l’intensité des symptômes ressentis par le patient, et de

leur répercussion sur sa qualité de vie. Diverses options

chirurgicales peuvent être choisies, en s’efforçant toujours

d’être le moins agressif possible avec des patients dont

l’âge peut parfois être très avancé. L’étendue de la chirur-

gie va donc varier selon si le problème clinique prédomi-

nant de la scoliose est un trouble majeur de l’équilibre, avec

lombalgies plus ou moins sévères, ou si c’est plutôt une

douleur radiculaire dans le contexte d’une scoliose bien

équilibrée dans les plans frontal et sagittal. Dans le premier

cas, on s’orientera vers une chirurgie de plusieurs heures

qui consistera à réduire la déformation et à en rétablir

l’équilibre sagittal et frontal, afin de redonner une autono-

mie à la marche. Dans le deuxième exemple, une décom-

pression segmentaire à minima sera préférée pour éviter

de déstabiliser la colonne vertébrale.

vignette clinique : attitude

L’évolution clinique et radiologique chez cette patiente

est nettement défavorable sur une période de deux

38_42_34977.indd 4 24.06.10 09:16

1

/

4

100%