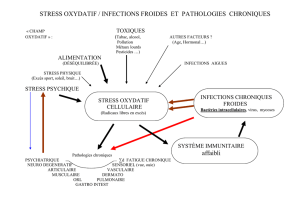

pathologies chroniques

1

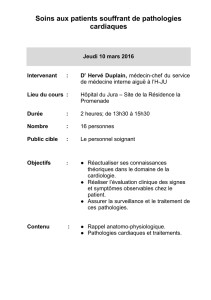

Cette fiche rassemble certains enjeux et recom-

mandations relatifs à l’accompagnement d’une

personne atteinte d’une maladie chronique, ain-

si que les principaux dispositifs et partenaires

ressources à mobiliser sur le terrain (liste non

exhaustive). Apparaissent aussi des expériences

significatives et témoignages pour illustrer au

mieux cet accompagnement.

Les mauvaises conditions de vie des personnes en situation de

précarité les exposent plus particulièrement à différentes mala-

dies chroniques. Selon le rapport 2014 de l’Observatoire de l’accès

aux droits et aux soins de la mission France de Médecins du Monde,

les principales pathologies rencontrées lors des consultations dans

les centres d’accueil de soins et d’orientation (CASO) sont les patho-

logies respiratoires (25 % des patients), digestives (25 %), ostéoarti-

culaires (21 %), pathologies cardiovasculaires (11 %) et les troubles

psychologiques (12 %). Cette année-là, 58 % des patients reçus dans

les différents CASO présentent une pathologie chronique. Concer-

nant le VIH et les hépatites, l’étude montre que moins d’un tiers des

patients connaissent leur statut sérologique vis-à-vis du VIH et/ou

des hépatites B et C.

Or les conditions de vie de ces personnes sont souvent peu com-

patibles avec l’observance aux traitements et/ou une continuité

des soins.

Actuellement, les structures d’hébergement ne sont pas toujours

suffisamment dotées pour accueillir quelqu’un souffrant d’une pa-

thologie chronique, autant d’un point de vue logistique (nécessité

d’avoir une chambre individuelle pour installer un lit médicalisé par

exemple) que de ressources humaines (avoir du personnel médical

pour faire des pansements ou surveiller l’état de santé de la per-

sonne). Les Lits halte soins santé (LHSS) sont une ressource mais

accueillent sur une période maximale de deux mois. Quant aux

places de Lits d’accueil médicalisés (LAM) elles sont encore peu

nombreuses. Enfin, le nombre insuffisant de places en Apparte-

ments de coordination thérapeutique (ACT) ne permet pas de ré-

pondre aux besoins et l’entrée dans un Service d’accompagnement

médico-social pour adulte handicapé (SAMSAH) passe par une

reconnaissance du handicap.

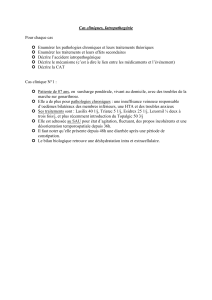

Enjeux essentiels

Définition

Selon l’Organisation mondiale de la santé, la maladie chronique

est un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur

une période de plusieurs années ou plusieurs décennies.

Plus précisément les maladies chroniques sont définies par :

• la présence d’une cause organique, psychologique ou cognitive ;

• une ancienneté de plusieurs mois ;

• le retentissement de la maladie sur la vie quotidienne : limita-

tion fonctionnelle des activités, de la participation à la vie sociale ;

dépendance vis-à-vis d’un médicament, d’un régime, d’une tech-

nologie médicale, d’un appareillage, d’une assistance personnelle ;

besoin de soins médicaux ou paramédicaux, d’aide psycholo-

gique, d’éducation ou d’adaptation.

C’est donc l’existence dans tous ses aspects qui se trouve affec-

tée, et souvent bouleversée, par la maladie chronique : la vie so-

ciale et professionnelle, mais aussi la vie affective et familiale, voire

l’identité même de la personne malade.

Son évolution et ses conséquences restent largement tributaires

de l’accès des patients à une information, à une prise en charge

adaptée, à des innovations sociales et à de nouvelles formes de

solidarité. Une prise en charge de qualité est évidemment centrée

sur le malade et pas uniquement sur la maladie.

Accompagnement santé

et pathologies chroniques

Au regard de ces éléments de contexte, pour les professionnels, les

enjeux, en termes d’accompagnement à la santé sont de plusieurs

ordres :

• Prévenir et empêcher les ruptures liées aux accidents de la vie,

en particulier aux pathologies chroniques ;

• Garantir l’accès et le recours aux soins de santé et au suivi médi-

cal dans la durée, autrement dit être vigilant à la continuité des

soins, veiller à la non-rupture des prises en charge ;

• Soutenir l’accès et le recours au dépistage des maladies chro-

niques les plus répandues (VIH, VHC, …) ;

• Plus particulièrement pour des personnes ayant des maladies

chroniques, avec parfois des traitements lourds, s’assurer de la

continuité d’un hébergement ou d’un logement pour éviter les

ruptures de soins ;

• Travailler en partenariat avec les acteurs médico-sociaux et sani-

taires tout en dépassant les contraintes liées au secret profession-

nel qui peuvent rendre difficile l’identification des éléments d’infor-

mation qui peuvent être partagés de ceux qui ne peuvent pas l’être.

Guide accompagnement

santé FNARS 2 016

Recommandations

Compte tenu de ces enjeux, afin d’améliorer l’accompagnement

à la santé, nous recommandons aux professionnels intervenant

auprès de personnes en situation de précarité atteintes de mala-

dies chroniques de :

• Prendre le temps d’échanger avec la personne, d’écouter sa

demande et de co-construire une réponse à celle-ci,

• S’assurer de l’ouverture des droits de santé et leur mise à

jour, en particulier si la personne est atteinte d’une aection

longue durée (ALD)

+ http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/exercer-

au-quotidien/les-aections-de-longue-duree/qu-est-ce-qu-

une-aection-de-longue-duree/les-ald-exonerantes.php

• Articuler les réponses proposées avec les professionnels

de santé, (de ville et hospitaliers), ainsi qu’avec les équipes

d’hospitalisation à domicile (HAD) pour tendre vers une lo-

gique de parcours de soins et d’accompagnement,

• Faire appel aux structures médico-sociales assurant une

coordination thérapeutique et sociale et un hébergement

pour des personnes atteintes de pathologies chroniques :

Appartements de coordination thérapeutique (ACT), Lits halte

soins santé (LHSS), Lits accueil médicalisée (LAM),

• Travailler avec les réseaux et les centres de santé de son

territoire (s’il en existe),

• Se former et proposer des ateliers d’éducation théra-

peutique du patient, animer des séances collectives et des

échanges individualisés ; les inscrire dans une perspective de

préparation à l’orientation vers des dispositifs d’ETP (éducation

thérapeutique du patient) de droit commun.

+ http://www.inpes.sante.fr/FormationsEpS/liste.asp],

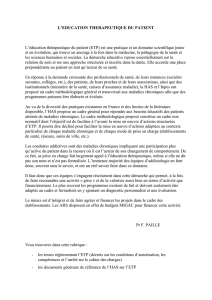

QU’EST-CE QUE

L’ÉDUCATION

THÉRAPEUTIQUE

DU PATIENT ?

Selon l’OMS, l’éducation thérapeutique

du patient (ETP) vise à aider les patients

à acquérir ou maintenir les compétences

dont ils ont besoin pour gérer au mieux

leur vie avec une maladie chronique. Elle

comprend des activités organisées (par

exemple des jeux de rôles, des activités

sportives, des tables rondes, etc.) y com-

pris un soutien psychosocial, conçues

pour rendre les patients conscients et

leur permettre d’être informés de leur

maladie, des soins, de l’organisation et

des procédures hospitalières, et des com-

portements liés à la santé et à la maladie.

Ceci a pour but de les aider (ainsi que

leurs familles) à comprendre leur maladie

et leur traitement, collaborer ensemble et

assumer leurs responsabilités dans leur

propre prise en charge afin de maintenir

et d’améliorer leur qualité de vie.

Pour la FNH-VIH et autres pathologies,

l’ETP n’est pas « un but en soi mais un

outil » : elle permet non seulement d’ac-

quérir un langage commun, de formaliser

et d’améliorer les pratiques profession-

nelles mais aussi, d’agir comme un levier

favorisant la participation directe du

patient/résident à son accompagnement.

L’ETP « favorise l’empowerment, par le

soutien entre pairs, par les échanges de

savoir et d’expériences, par du transfert

de connaissances entre résidents ». Elle

donne la possibilité à la personne accom-

pagnée de reprendre le contrôle sur son

parcours de soins et d’accompagnement.

+ http://www.has-sante.fr/portail/upload/

docs/application/pdf/etp_-_definition_

finalites_-_

2

ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

ET PATHOLOGIES CHRONIQUES

3

ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

ET PATHOLOGIES CHRONIQUES

Le médecin traitant

Si les droits à la couverture maladie de la personne sont ou-

verts, il convient de se rapprocher d’un médecin qui pourra

devenir le médecin traitant de la personne concernée. Acteur

incontournable du soin, le médecin traitant, avec un lien de

proximité, permet non seulement l’accès aux soins mais aussi

la coordination, l’orientation vers des confrères spécialisés

quand cela est nécessaire.

+ Afin de trouver le médecin le plus proche, il est possible

de consulter le site de l’assurance maladie :

http://ameli-direct.ameli.fr/

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX DE DROIT COMMUN

Les services de soins infirmiers

à domicile (SSIAD)

Ce sont des services médico-sociaux qui interviennent sur pres-

cription médicale au domicile des personnes âgées, des per-

sonnes en situation de handicap et des personnes de moins

de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou présentant

certains types d’aection, afin de leur dispenser des soins (soins

techniques infirmiers et soins de nursing). Sur demande, ces

équipes acceptent aussi parfois d’intervenir dans les structures.

+ Pour trouver le SSIAD le plus proche de votre structure :

http://www.sanitaire-social.com/annuaire/services-de-soins-

infirmiers-a-domicile-ssiad/3

Les dispositifs existants

Les services d’Hospitalisation à domicile

(HAD)

Ils dépendent d’une structure hospitalière. Ils permettent, avec

la participation des professionnels libéraux du patient, de

maintenir à domicile ceux qui le désirent.

« Toute personne, dont la situation clinique le justifie et dont

les conditions du domicile le permettent, est susceptible de

se voir proposer une HAD. La notion de domicile est très large,

puisqu’elle recouvre le domicile personnel mais également les

établissements d’hébergement collectif pour toutes popula-

tions (enfants, adolescents, adultes) : personnes âgées, per-

sonnes handicapées, personnes en situation de précarité so-

ciale, mineurs protégés, demandeurs d’asiles… Lorsque l’HAD

intervient dans un établissement d’hébergement, elle met en

place les conditions d’une bonne coopération avec l’équipe de

la structure d’accueil » .

L’admission se fait, avec l’accord de la personne et/ou de sa

famille et sur prescription médicale. Toute demande d’admis-

sion est suivie d’une évaluation médicale, paramédicale et so-

ciale effectuée, au domicile, par l’infirmier (ou infirmière) coor-

dinateur et éventuellement l’assistant-e sociale. L’admission est

effective après avis du médecin coordonnateur, du cadre de

soins et du médecin traitant.

Les formalités administratives (admission et prolongation) sont

réalisées par le service HAD auprès de la caisse d’assurance

maladie.

+ Pour trouver une structure HAD :

http://www.sanitaire-social.com/annuaire/hospitalisation-a-

domicile/5

4

ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

ET PATHOLOGIES CHRONIQUES

*Extrait du décret 2002-1227, du 3 octobre 2002.

LES DISPOSITIFS COMBINANT LE SOIN

ET L’HÉBERGEMENT

Outre les structures de soins de droit commun, il existe des

dispositifs médico-sociaux qui ont pour mission d’accueillir et

d’accompagner des personnes en situation de précarité at-

teintes d’une pathologie chronique dont l’état de santé néces-

site des soins réguliers et/ou à long terme.

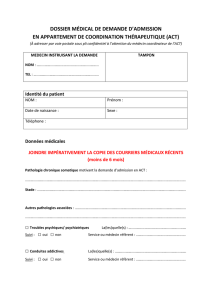

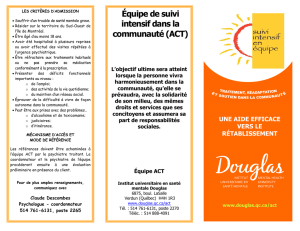

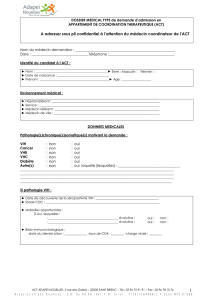

Les Appartements de Coordination

Thérapeutique (ACT)

Les ACT ont pour mission d’héberger et d’accompagner les

personnes en situation de précarité touchées par une patho-

logie chronique invalidante (sida, hépatite, cancer, sclérose en

plaque,…).

« Les ACT proposent un hébergement à titre temporaire pour

des personnes en situation de fragilité psychologique et so-

ciale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière

à assurer le suivi et la coordination des soins, l’observance

des traitements et à permettre un accompagnement psycho-

logique et une aide à l’insertion »*. Les ACT disposent d’une

équipe pluridisciplinaire afin de mettre en œuvre une coordina-

tion médicale et psycho-sociale. Les ACT sont des coordonna-

teurs de parcours de soins, souvent complexes en raison de la

fréquence importante de poly-pathologies et de comorbidités

pour les personnes en situation de précarité. Dans le cadre de

ces missions, chaque ACT développe des projets spécifiques

d’accompagnement et de prise en charge des personnes. La

procédure d’admission et la liste de documents requis varient

d’un ACT à un autre »,

+ Annuaire des structures ACT de France :

http://www.fnh-vih.org/index.php?option=com_flexicontent&vi

ew=category&cid=18:annuaire-national-des-appartements-de-

coordination-therapeutique&Itemid=44

+ Annuaire des autres types d’hébergements VIH :

http://www.fnh-vih.org/index.php?option=com_flexicontent&view

=category&cid=19:annuaire-national-des-autres-hebergements-

vih-hors-act&Itemid=45

Les Lits Halte Soins Santé (LHSS)

Il s’agit de structures offrant une prise en charge médico-

sociale aux personnes sans domicile dont l’état de santé ne

justifie pas d’hospitalisation mais nécessite une prise en charge

sanitaire et un accompagnement social. Elles ne sont pas dé-

diées à une pathologie donnée.

Elles proposent des prestations de soins, d’hébergement tem-

poraire et d’accompagnement social. La durée prévisionnelle

du séjour ne doit pas excéder deux mois, mais elle reste condi-

tionnée à l’évolution de l’état de santé de la personne accueillie.

Elles ont pour objectif d’éviter soit une rupture dans la conti-

nuité des soins, soit une aggravation de l’état de santé.

Ces structures fonctionnent avec une équipe pluridisciplinaire

médico-sociale (médecin, infirmier, travailleur social) en colla-

boration, pour certaines, avec les acteurs de l’urgence sociale

(maraudes, accueils de jours, structures d’hébergement, etc...)

L’orientation vers des LHSS est propre à chaque territoire

(coordination et orientation par les SIAO, en direct). Dans tous

les cas, un personnel médical (infirmier, médecin) doit rem-

plir la partie médicale du dossier d’admission du médecin et

le travailleur social la partie sociale. L’admission se fait sur avis

du médecin de la structure qui évalue et identifie les besoins

sanitaires de la personne accueillie, la pertinence médicale de

son admission et exclut donc la nécessité d’une prise en charge

hospitalière.

+ Annuaire de LHSS :

http://annuaire.action-sociale.org/?cat=lits-halte-soins-sante--l-

h-s-s---180&details=annuaire

Les Lits d’Accueil Médicalisés (LAM)

Les LAM ont été mis en place comme relais des LHSS pour

permettre aux personnes majeures atteintes de pathologies

chroniques de recevoir, en l’absence de domicile et d’impossi-

bilité de prise en charge adaptée dans les structures de droit

commun, des soins médicaux et paramédicaux ainsi qu’un

accompagnement social adaptés.

Les admissions en LAM sont étudiées dans le cadre d’une

commission pluridisciplinaire.

5

LES DISPOSITIFS DE

MAINTIEN À DOMICILE

POUR PERSONNES

HANDICAPÉES

Pour aider au maintien à domicile d’une personne atteinte d’une

maladie chronique qui a des effets invalidants, peuvent être mo-

bilisés des dispositifs dont l’accès passe par une reconnaissance

de handicap délivrée par la MDPH : les Service d’accompagne-

ment médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) et les

Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS).

Les SAMSAH et les SAVS sont des services médico-sociaux

issus de la loi du 11 février 2005. S’adressant à des adultes en

situation de handicap, ils contribuent à la réalisation de leur pro-

jet de vie par un accompagnement adapté favorisant ainsi leur

insertion en milieu ordinaire.

Les Services d’Accompagnement

à la Vie Sociale (SAVS)

Les SAVS s’adressent aux personnes :

• Reconnues en situation de handicap (moteur, psychique ou

sensoriel),

• Ayant entre 20 et 60 ans,

• Bénéficiant d’une décision d’orientation prononcée par la

CDAPH de la Maison départementale des personnes handi-

capées (MDPH).

Leur mission implique :

• Une assistance ou un accompagnement pour tout ou partie

des actes essentiels de l’existence,

• Un accompagnement social en milieu ouvert et un apprentis-

sage à l’autonomie.

+ Pour en savoir davantage :

http://www.samsah-savs.fr/fr/dossiers-thematiques/savs

+ Annuaire des SAVS :

http://annuaire.action-sociale.org/?cat=service-d-accompagnement-

a-la-vie-sociale--s-a-v-s---446&details=annuaire

Les Services d’Accompagnement Médico-

Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)

En plus des missions dévolues aux SAVS, les SAMSAH ont pour

vocation d’apporter aux usagers :

• Des soins réguliers et coordonnés,

• Un accompagnement médical et paramédical en milieu ouvert.

+ Pour en savoir plus :

http://www.samsah-savs.fr/fr/dossiers-thematiques/samsah]

+ Annuaire des SAMSAH :

http://annuaire.action-sociale.org/?cat=service-d-accompagnement-

medico-social-pour-adultes-handicapes--samsah--

445&details=annuaire

S’INSCRIRE EN RÉSEAU

Une Fédération ressource pour

les professionnels: la FNHVIH

et autres pathologies

Au début des années 1990, face à la situation des malades du

sida, des associations se mobilisent et créent un dispositif

d’hébergements temporaires adapté aux besoins d’un public

en grande difficulté. La Fédération Nationale d’Hébergements

VIH (FNH-VIH) est créée en 1998 par 25 associations gestion-

naires d’hébergements pour les personnes atteintes du VIH.

La FNH-VIH devient la FNH VIH et autres pathologies avec la

loi de modernisation sociale du 2 janvier 2002 qui érige les ACT

au statut d’établissements médico-sociaux et s’ouvrent aux

autres pathologies. En 2014, elle fédère 61 associations ges-

tionnaires d’hébergement (ACT, Appartements Relais, LHSS,

LAM etc.) dédiés à l’accompagnement des personnes tou-

chées par une pathologie chronique en situation d’exclusion2.

Les missions de la Fédération :

• Initier un réseau d’informations, de réflexions et de formations

• Etre un interlocuteur des pouvoirs publics

• Pérenniser les formes d’hébergements et leur donner les

moyens de s’adapter à l’évolution des pathologies et des

besoins médico-sociaux

• Favoriser la participation des usagers

• Diffuser l’annuaire national des Appartements de Coordina-

tion Thérapeutique et des autres hébergements VIH.

Elle propose des formations adaptées aux problématiques ren-

contrées par les personnes fragilisées par leur situation sociale

et de santé, accueillies dans leurs structures d’hébergements.

Ces formations sont ouvertes aux adhérents et aux non-adhé-

rents à la FNH-VIH.

Elle est engagée dans le développement de l’éducation théra-

peutique du patient dans les ACT et a réalisé un guide de mise

en place d’une démarche formalisée d’éducation thérapeutique

du patient (ETP) dans les Appartements de coordination thé-

rapeutique (ACT).

Exemple des programmes de formation de 2014 :

+ http://www.fnh-vih.org/fichiers/documents/Documents%20

Types/formation/FNH-Programme%20Formations%202014.pdf

THERAPEUTIQUE/OUTILS%20ETP/Guide%20ETP%20

FNH-VIH%20et%20autres%20pathologies.pdf

ACCOMPAGNEMENT SANTÉ

ET PATHOLOGIES CHRONIQUES

2 FNH-VIH et autres pathologies. Historique et missions. [http://www.fnh-vih.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2]

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%