Théâtre et Poésie : Leçon Littéraire

Français Le théâtre et la poésie

KrO Prépa CRPE 2013

LES SAVOIRS (LE THEATRE)

I- Qu’est-ce que le théâtre ?

Le théâtre occupe une place à part au sein de la littérature puisqu’il est à la fois un texte écrit par un auteur appelé

dramaturge, et un spectacle destiné au public. Cette particularité entraîne un mode de lecture particulier : le lecteur est

amené à se mettre dans la position d’un spectateur afin de percevoir toute la dimension de l’œuvre.

La compréhension d’un texte théâtral requiert des compétences spécifiques puisque les informations nécessaires à la

compréhension de l’œuvre ne sont pas exposées de la même manière que dans le roman.

A) Un genre littéraire qui a évolué historiquement

L’Antiquité : la naissance du théâtre

a) Une cérémonie citoyenne

Le théâtre est apparu en Grèce, à la fin du VIe siècle, dans le cadre des fêtes religieuses qui rythment la vie de la cité.

A Athènes, des concours de tragédies et de comédies étaient organisés, auxquels assistaient tous les citoyens (sujets

empruntés à la mythologie et à l’histoire).

b) Des auteurs inépuisables

Les textes de trois grands auteurs tragiques grecs ont été conservés et ont influencé toute l’histoire du théâtre :

Eschyle, Sophocle, Euripide. Mais des comédies on était laissé par Aristophane. La distinction des genres n’est pas

donc pas récente.

Le Moyen Age : farces et mystères

Le théâtre se développe sous forme de farces ou de théâtre religieux, miracles et mystères (représentations ont lieu

dans la rue sauf pour le théâtre religieux qui reste au sein de l’église).

Le XVIe siècle : la renaissance du théâtre

A la Renaissance, c’est la redécouverte des auteurs antiques qui va conduire à la naissance des premières tragédies et

comédies en langue française, grâce à des auteurs comme Jodelle ou Garnier. Aucun lieu n’est dévolu exclusivement

au théâtre.

Le XVIIe siècle : l’âge d’or du théâtre

a) Une vie théâtrale intense

Evolution des genres théâtraux. Le théâtre est joué avant d’être publié par les auteurs. Ceux-ci veillent à ce que les

spectateurs doit satisfaits. Les troupes vont se multiplier et s’installeront dans les théâtres pour leurs représentations.

Tous les publics s’intéressent au théâtre.

b) De la dramaturgie baroque

Le théâtre et la poésie

Français Le théâtre et la poésie

KrO Prépa CRPE 2013

Dans la première moitié du XVIIe siècle, c’est la période baroque avec des pièces riches en rebondissement. Pierre

Corneille compose ses premières pièces, dont Médée (1635), tragédie et l’Illusion comique (1636), comédie. Le Cid

(1637) est l’occasion d’une querelle célèbre qui marque un tournant dans l’écriture théâtrale.

c) A la dramaturgie classique

Les auteurs doivent respectés les règles de composition vis-à-vis des exigences du public lettré. Sont ainsi élaborées

les règles de la dramaturgie classique.

d) Au service de la représentation

Molière, comédien et chef de troupe, multiplie ses sources d’inspiration, des auteurs antiques aux auteurs espagnols.

Jean Racine compose ses tragédies pour de grandes comédiennes. Ainsi, comédie ou tragédie, la création d’une pièce

au XVIIe siècle est le fruit d’influences et d’exigences multiples qu’il ne faut pas oublier de prendre en compte encore

aujourd’hui.

Le XVIIIe siècle : une apparente légèreté

Grande liberté. Les querelles enflammées sur les règles ou la moralité du théâtre sont écartées, et chaque auteur suit sa

propre inspiration. Voltaire s’essaie à la tragédie, sur le modèle de Racine. Mais malheureusement pour lui, le goût du

public a changé. Marivaux analyse avec subtilité les jeux amoureux, sans négliger l’évolution des mœurs de son

temps, en esquissant des réflexions sur les rapports de force au sein de la société. Beaumarchais, dans le dernier quart

du siècle, et à la veille de la Révolution française, porte plus franchement ces questions.

Le XXe siècle : rupture et renouveau

a) Le drame romantique

Les auteurs de ce siècle ont voulu marquer une rupture nette avec le théâtre classique, donnant naissance au drame

romantique. Evolution du genre théâtral avec toujours une liberté et les règles transgressées. La distinction des genres

est rejetée. Alfred de Musset et Edmond Rostand s’engagent mais Victor Hugo quant à lui est victime de ce

renouveau.

b) Les autres genres

Développement d’autres genres : le grand guignol ou le vaudeville.

Les XXe et XXIe siècles : modernités

Multiples bouleversements : techniques qui offrent progressivement de nouveaux moyens au spectacle ; politiques et

sociologiques (guerres mondiales).

a) Un théâtre « philosophique »

Après la seconde guerre mondiale plusieurs auteurs se remettent radicalement en question les codes de l’écriture

théâtrale, tant dans la conception des personnages et de l’intrigue que dans l’écriture du dialogue. On parle du théâtre

de l’absurde (Jean Anouilh). Théâtre plus politique avec Jean Paul Sartre et Albert Camus.

b) XXIe siècle : le théâtre en liberté

La création théâtrale n’obéit plus qu’à la subjectivité du créateur, riche de toute une histoire des textes et de leurs

représentations.

B) Les fonctions du théâtre

Le divertissement :

Français Le théâtre et la poésie

KrO Prépa CRPE 2013

Permet au spectateur de s’évader de la réalité (théories freudiennes « principe de réalité » pour le

« principe de plaisir »).

Spectateur vient au théâtre pour chercher des émotions.

La représentation de la société : le théâtre offre un miroir de la société et des préoccupations humaines.

Enseigner et convaincre : l’action et les personnages représentent une idée que l’auteur veut démontrer

(politique ou morale).

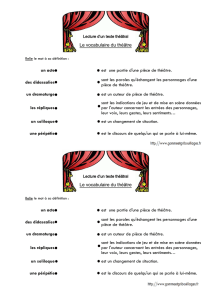

II- Les caractéristiques du texte dramatique

A) Le texte littéraire écrit pour être représenté

a) Composition du texte dramatique

Structure double composée de dialogues et didascalies.

Absence du narrateur (commentaires sur l’action sauf cas particuliers).

Le dialogue

Illusion d’une conversation réelle et spontanée.

Informe des différents noms des personnages et de leurs relations (auteur place le nom des personnages dans

les répliques et le rappel de certaines informations connues pourtant des deux personnages).

Double énonciation : personnages parlent entre eux, mais aussi propos sont destinés au spectateur.

Paroles prononcées par les personnages sont de différentes natures : le monologue (tirade prononcée par un

personnage qui est seul sur scène), l’aparté (réplique prononcée par un personnage à l’insu d’un autre, pour

lui-même ou à l’intention du public), la stichomythie (échange de répliques courtes et vives).

La didascalie

Tout ce qui n’est pas prononcé par les personnages (directives de l’auteur quant aux modalités de

représentation de la pièce mais aussi la liste des personnages, les sous titres et le découpage de la pièce…).

Les didascalies initiales : liste des personnages, indications de lieu et moment de l’action qui sont placés au

début de l’œuvre.

Les didascalies fonctionnelles : informations de diverses natures : identité des personnages, indication de la

structure de la pièce, mention des personnages présents dans la scène, indications sur les objets, l’éclairage et

sur les déplacements des acteurs.

Les didascalies expressives : indications portant sur la manière de dire le texte : débit de la parole, le

ton…Elles sont situées sous le nom du personnage.

Les didascalies textuelles : jeu du personnage, ses déplacements, ses gestes … et placées au cœur de la

réplique.

b) L’action, le drame

Le déroulement de l’action comporte trois phases :

L’exposition

Premières scènes de la pièce ont une double fonction : visée informative et présentation des personnages +

conflit à l’origine de l’action.

Scènes qui visent à éveiller l’intérêt du spectateur en le plongeant dans l’action.

Le nœud

Les péripéties s’enchainent.

Rebondissements qui mènent l’action jusqu’à un point culminant appelé le « nœud » (œuvres antérieures au

XXe siècle).

Dans les pièces contemporaines, l’intrigue ne suit pas forcément un ordre linéaire.

Français Le théâtre et la poésie

KrO Prépa CRPE 2013

Le dénouement

Informe le spectateur du sort de chacun des personnages.

Conflit qui se résout soit de manière heureuse dans la comédie, soit par la mort dans la tragédie et pas de

résolution dans le contemporain.

Pièce peut être découpée en actes et en scènes.

c) Les personnages

N’existent que dans le dialogue.

Rôle qui lui donne son unité (avant XXe siècle), contemporain : personnage qui se complexifie.

d) La gestion du temps et du lieu

Espace scénique

Le lecteur doit se le représenter et le metteur en scène le matérialiser : espace référentiel.

Indications de lieu : didascalies ou répliques.

Espace dramaturgique (imaginaire) dans les répliques des personnages (renseigne le spectateur sur les

événements qui se déroulent ailleurs.

Le temps

Le temps scénique (durée de la représentation) et le temps dramatique (durée de l’action).

Découpage en actes pour permettre à l’auteur de ne retenir que les actions principales de l’histoire (faits

marquants).

B) Un art du spectacle : la mise en scène ou l’interprétation du texte dramatique

La mise en scène représente une façon d’interpréter le texte dramatique.

Le metteur en scène est amené à donner un sens au texte (motiver ses choix pour construire la représentation).

Œuvre non contemporaine : problème de l’époque de référence choisie par le metteur en scène (reconstitution

des costumes et des décors de l’époque ou au contraire modernisation de l’œuvre).

Le metteur en scène doit choisir les comédiens : jeu important (identification du spectateur).

Français Le théâtre et la poésie

KrO Prépa CRPE 2013

LES SAVOIRS (LA POESIE)

I- Qu’est-ce que la poésie ?

Définition complexe.

Il ne suffit pas de dire que la poésie entre dans le champ de la littérature.

Ce qui est poétique renvoie au ressenti, à l’affect, au rêve (situation « poétique : coucher de soleil) : même

sens que « romantique » dans le langage courant. La poésie est souvent liée à cette dimension sentimentale,

elle représente un « supplément d’âme « (définition très réductrice).

A) La théorie de « l’enthousiasme » et de la transcendance

Conception première : poésie est de nature religieuse.

Le mot « poésie » vient du mot grec « poiêsis », lié au verbe « poeîn » qui signifie « faire, créer ».

La parole divine nomme et crée le monde.

La divinité (« theos ») pénètre le poète, son relais de parole (conception que l’on retrouve dans l’image de la

Muse « inspiratrice » et dans le symbole de « l’Azur », l’expression d’un au-delà).

Le poète est, par sa nature, seul capable de transmettre aux autres cette vision transcendante du monde.

B) Le domaine de l’expression et du sensible

Le poète est en être plus sensible que les autres.

Capacité à dire le monde autrement : être à part.

Malédiction : le poète souffre de solitude, devient parfois un « étranger ».

C) La poésie comme langage

Relation différente avec le langage.

Dans l’acte de communication, au-delà du message, de l’information, les mots sont en quelque sorte une

matière première qui travaille le poète, le but étant de produire un « objet d’art » et non transmettre une

information.

La poésie a une nature sonore et met en valeur les éléments physiques de la communication : sons,

rythmes, formes visuelles.

La poésie est marquée aussi par le jeu et la transgression (déformation expressive du lexique), les

polysémies, les connotations, les métaphores, les images, les symboles. Les réseaux lexicaux sont

particulièrement valorisés.

La poésie peut être un récit ou bien une arme de combat, de dénonciation de l’oppression ou de l’injustice.

D) Une forme littéraire

Forme littéraire spécifique, différente du roman et du théâtre, et qui s’inscrit dans l’histoire de la littérature.

Vers et strophes, mise en espace du texte spécifique qui s’oppose de ce point de vue au texte narratif ou

théâtral, ainsi que par le jeu avec la langue et le discours.

Poésie diversifiée (forme régulière ou libre) et poésie en prose.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%