La baisse de la volatilité macroéconomique explique-t

Diagnostics Prévisions

et Analyses Économiques

Direction Générale du Trésor

et de la Politique Économique

N° 116 – Juillet 2006

Direction Générale du Trésor

et de la Politique Économique

La baisse de la volatilité macroéconomique explique-t-elle le bas niveau

des taux d'intérêt ?1

Les taux obligataires à long-terme ont atteint depuis le début de 2003 des niveaux très bas qui ne

peuvent être expliqués par les seuls déterminants macro-économiques usuels. Ainsi, à la mi-2006,

les taux obligataires à 10 ans aux États-Unis et en zone euro seraient encore significativement inférieurs à

ce que les variables macro-économiques suggèreraient, et ce en dépit de la remontée observée depuis le

début de l’année.

Certains facteurs conjoncturels comme l’abondance de liquidité ou la recherche de rendements sur des

maturités plus longues peuvent expliquer ce décalage. On s’intéresse ici à des facteurs plus structurels :

notamment, la diminution des primes de risque en liaison avec une plus grande stabilité économi-

que, qui a pu favoriser une diminution tendancielle de l’incertitude des agents sur les anticipa-

tions d’inflation et de croissance. Cette hypothèse est testée ici sur les taux obligataires américains et

européens.

Pour évaluer la prime de risque associée aux obligations, on compare le rendement associé à la détention

pendant un an d’un titre obligataire de maturité initiale de 10 ans à celui associé à la détention sur la même

période d’un titre sans risque de maturité un an. Sur la période 1972-1984, les investisseurs ont exigé

en moyenne une rémunération pour le risque mesurée par un «rendement excédentaire» du titre

risqué de 2,5 points aux États-Unis et de 3,6 points en Europe.

Ce «rendement excédentaire» exigé par les investisseurs sur les obligations peut être prévu à

l’aide du niveau des anticipations de taux d’intérêt et de la volatilité de l’activité économique. Ces

«rendements excédentaires prévisibles» auraient baissé tendanciellement aux États-Unis en liaison avec

une réduction de la volatilité du PIB. En Allemagne, les évolutions sont assez semblables, quoique de plus

faible ampleur.

La prise en compte des «rendements excédentaires prévisibles» dans les équations de taux longs

permet d’améliorer considérablement les modèles traditionnels. La moindre volatilité de l’économie

serait responsable d’une baisse des primes de risque sur les marchés obligataires. Ainsi, sur la période

récente, le modèle ainsi amélioré permettrait de réduire de 2/3 l’écart entre taux observé et taux estimé

aux États-Unis et de moitié en Allemagne.

1. Ce document a été élaboré sous la responsabilité de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique et ne reflète pas nécessairement

la position du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

2

Direction Générale du Trésor

et de la Politique Économique

Juillet 2006 n°115 • Réduction du biais domestique et financement du déficit courant américain, Luc Eyraud,

Françoise Jacquet-Saillard

n°114 • Assurance-vie et contrat diversifié, Frédéric Cherbonnier, Philippe Gravier, Daniel Turquety

Juin 2006 n°113 • Le policy-mix en zone euro et aux États-Unis de 1999 à aujourd'hui, Clotilde L’Angevin,

Fabrice Montagné

n°112 • Une analyse de l’inflation en France depuis le lancement de l’euro, Benoît Heitz, Julie Muro

n°111 • Caractéristiques des marchés du travail dans les pays de l’OCDE, Romain Bouis,

Jean-Paul Renne

Mai 2006 n°110 • Evolutions comparées des exportations en zone euro, Thibault Cruzet, Antoine Langlet

n°109 • Analyse de l’évolution des bénéficiaires de la PPE, Ludivine Barnaud, Gaël Bescond

n°108 • L'investissement en Chine est-il excessif ? Benjamin Delozier, Diana Hochraich

Avril 2006 n°107 • Vers la fin de la déflation au Japon ? Yann Pouëzat

n°106 • Enjeux économiques liés à l’intégration des industries post-marché en Europe, Frédéric

Cherbonnier, Séverine Vandelanoite

n°105 • Le ciblage d’inflation à travers l’expérience des pays latino-américains, Sophie Chauvin,

Olivier Basdevant

Mars 2006 n°104 • La compétitivité de l’économie allemande, Alexandre Espinoza

n°103 • La situation économique mondiale au printemps 2006, Pierre Beynet, Nathalie Fourcade

n°102 • Structure et comportement des entreprises exportatrices françaises, Nila Ceci, Bruno

Valersteinas

n°101 • Le droit des défaillances d’entreprises, Frédéric Cherbonnier, Anne Épaulard, Xavier Payet

Fév. 2006 n°100 • Perspectives d’appréciation du taux de change réel chinois : une analyse économique,

Mars Y. Robert

n°99 • Une modélisation analytique des stratégies d’endettement de l’État, Jean-Paul Renne, Nico-

las Sagnes

n°98 • Les indicateurs de retournement : des compléments utiles à l’analyses conjoncturelle,

Pierre Emmanuel Ferraton

Janv. 2006 n°97 • Bilan des finances locales depuis 1980, Julie Marcoff

n°96 • Mondialisation et marché du travail dans les pays développés, Nadia Terfous

Sommaire

des derniers numéros parus

3

Direction Générale du Trésor

et de la Politique Économique

Les équations traditionnelles2 décrivant les évolutions

des taux d’intérêt à long-terme n'arrivent plus à expli-

quer les faibles niveaux observés depuis 2003. L'écart

avec les niveaux estimés s'élevait à la fin du premier

trimestre de 2006 à 150 pdb aux États-Unis et 180 pdb

en zone euro. Il s’est réduit depuis avec la remontée

des rendements.

1. Les pistes d’explication du très faible

niveau des rendements obligataires

1.1 Des facteurs en partie conjoncturels

Au delà des déterminants macro-économiques tradi-

tionnels, de nombreux facteurs peuvent expliquer le

bas niveau atteint ces dernières années par les taux

obligataires :

•les réaménagements de portefeuille, notam-

ment de la part des investisseurs institutionnels, au

profit des titres obligataires, qui auraient pu être

renforcé par les réformes en cours de la gestion

actif-passif des fonds de pensions dans certains

pays européens (notamment aux Pays-Bas) ;

•une recherche de rendement sur des maturités

longues dans un contexte de taux d’intérêt bas au

niveau mondial ;

•l'abondance de liquidité, les interventions des

banques centrales asiatiques, le recyclage des

recettes pétrolières, ou encore un déséquilibre

entre épargne et investissement dans certains

pays...

Il est également possible que, dans des économies

occidentales plus stables et dotées de banques centra-

les plus crédibles, les agents aient exigé une prime de

risque plus faible sur les taux obligataires, favorisant

ainsi une baisse de leurs niveaux.

1.2 La baisse de l’incertitude sur l’évolution de

l’économie

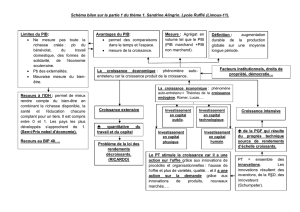

La volatilité de long-terme 3de l’économie, calculée

comme l’écart type sur 10 ans des glissements annuels

des prix et du PIB réel, a baissé de façon très nette aux

États-Unis au début des années 1990, plus lentement

en Europe, traduisant une plus grande stabilité de

la situation macro-économique4 (cf. graphique 1).

Le processus d'intégration et d'innovation sur les mar-

chés financiers aurait favorisé un financement moins

volatil de l'économie, et les politiques monétaires ont

sans doute aussi participé à cette stabilisation en lut-

tant efficacement contre le risque inflationniste. Une

gestion plus efficace des stocks aurait également ren-

forcé la stabilité du PIB5.

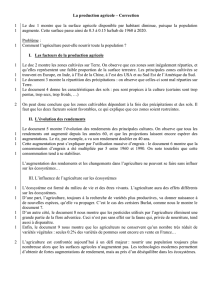

Comme les taux longs reflètent les anticipations des

agents sur la croissance potentielle et sur l'inflation

future, une économie structurellement plus stable

favoriserait un meilleur ancrage des anticipations et

s'accompagnerait d'une baisse de la volatilité des taux

longs, notamment aux États-Unis (cf. graphique 2).

Graphique 1 :

volatilité des variables macro-économiques

Graphique 2 : volatilité des taux obligataires à 10 ans

Source : Banque de France, Bundesbank - calculs DGTPE. Volatilité

calculée sur 10 ans.

Si les agents ont été sensibles à cette baisse de l'incer-

titude économique, il est logique qu’ils exigent une

prime de risque plus faible au moment de l'achat

d'obligations souveraines, ce qui fait baisser les rende-

ments obigataires. Pour Rudebusch et Wu6, cette

hypothèse expliquerait le changement structurel

observé à la fin des années 1980 dans la dynamique de

la courbe des taux américaine.

Pour tenir compte d'une possible baisse des pri-

mes de risque sur les taux longs, plusieurs études

ont proposé d'ajouter une mesure de la volatilité

économique dans les équations de taux tradition-

nelles. Warnock & Warnock7 utilisent la volatilité des

taux longs nominaux sur trois ans. Bien que cette

variable soit significative pour expliquer les taux longs

américains, l'écart entre leur niveau estimé et observé

demeure élevé, à +150 pdb. Une étude de la Deutsche

Bank8 suggère que l'utilisation de la volatilité nominale

sur 10 ans du PIB comme variable explicative des taux

longs serait mieux à même d'illustrer l'hypothèse d'une

baisse des primes de risque. Elle permettrait de corri-

ger de près d'un tiers les erreurs d'estimation sur les

taux longs américains.

2. Elles utilisent des déterminants économiques, tels que les taux

courts, l'inflation, le PIB réel ou le solde des finances publiques. Cf.

DPAE n°90, "Les déterminants des taux longs nominaux aux États-

Unis et en zone euro".

3. On veut capter ici les grandes tendances de long-terme, contraire-

ment à ce qui présenté en partie 3 on l’on calcule une volatilité sur

une période plus courte.

4. Voir aussi Stock et Watson (2003) : «Has the business cycle chan-

ged ? evidence and explanations», Fed Kansas.

5. Cf. Kahn, McConnel, et Perez-Quiros (2002) : «On the causes of

the increased stability of the US economy», Federal Reserve Eco-

nomic Policy Review vol.8.

6. Rudebusch et Wu (2004) : «Accounting for a shift in term structure

behaviour with no-arbitrage and macro-finance models», Fed San

Francisco.

7. Warnock & Warnock (2005) : «International capital flows and US

interest rates», Federal Reserve, International Finance Discussion

Paper n°840.

8. T. Mayer (2006) : «Lower volatility = lower rates», Deutsche Bank

Global Markets Research.

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

PIB réel - Allemagne PIB réel - Etats-Unis

inflation - Allemagne (éch. de droite) inflation - Etats-Unis (éch. de droite)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006

en Allemagne

aux Etats-Unis

4

Direction Générale du Trésor

et de la Politique Économique

s

Ces estimations reposent sur l'hypothèse implicite que

la prime de risque exigée sur les taux longs a été sensi-

ble à la baisse de la volatilité économique. C'est ce

qu'on essaie d'estimer dans la suite. On présente

d'abord une mesure susceptible de contenir la prime

de risque exigée par les agents, puis on cherche à isoler

cette prime à l'aide d'un indicateur de la volatilité éco-

nomique. La série ainsi estimée est ensuite utilisée

comme variable explicative des taux longs.

2. L’existence d’un biais sur les taux longs

nominaux à 10 ans

2.1 Le calcul du biais

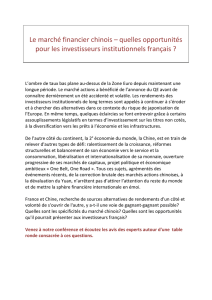

On calcule le «rendement excédentaire» procuré par la

détention pendant un an d’une obligation de maturité

initiale 10 ans par rapport à un titre sans risque de

maturité initiale de 1 an (cf. graphique 3).

Cet indicateur constitue une mesure directe de l'écart

entre le taux d'intérêt à neuf ans attendu dans un an,

mesuré par le taux forward, et sa réalisation un an plus

tard : si la courbe des taux d'intérêt est efficiente, alors

ce taux forward doit être un estimateur sans biais du

taux d'intérêt effectivement réalisé ex-post, c'est-à-

dire que les «rendements excédentaires» doivent être

en moyenne nuls. Cette hypothèse a été globalement

rejetée par la littérature empirique9, le taux forward

étant biaisé parce qu'il contient une prime de risque, et

(ou) parce que les anticipations des agents ne sont pas

rationnelles (cf. encadré 1).

Graphique 3 : «rendements excédentaires»

Source : Banque de France - calculs DGTPE.

L’étude porte ici sur les rendements des obligations

américaines et des obligations européennes. Les obli-

gations allemandes ont été choisies pour repré-

senter la zone euro en raison du rôle joué par

l’Allemagne au cours de la période précédant la

mise en place de l’Union Économique et Moné-

taire. En effet, au cours de la période 1979-1999,

l’Allemagne a été l’ancre du système monétaire euro-

péen et ses taux d’intérêt ont été la plupart du temps

Encadré 1 : «rendements excédentaires» et erreurs d’anticipation

Les «rendements excédentaires», xt+1(n), correspondent à l'écart de rendement entre la détention pendant un an d'un titre

de maturité initiale de n années et celle pendant la même année d’un titre sans risque de maturité un an. Pour des obliga-

tions zéro-coupon, les «rendements excédentaires» peuvent être exprimésen fonction des taux d'intérêt, soit après passage

au logarithme,

xt+1(n) = n rt(n) - (n-1) rt+1(n-1) - rt(1)

où rt(n) correspond à l'observation en t du taux d'intérêt annuel versé par une obligation zéro-coupon terminant dans n

années. En t, à la date d'achat de l'obligation, le taux d'intérêt rt+1(n-1) est inconnu de l'investisseur. Si celui-ci est neutre au

risque, son espérance de rendement est nulle, et l'équation précédente peut s'écrire :

Et(xt+1(n) ) = n rt(n) - rt(1)- (n-1) Et(rt+1(n-1) ) = 0 soit Et(rt+1(n-1) ) = (n rt(n) - rt(1))/(n-1)

Or le terme n rt(n) - rt(1) correspond au rendement procuré par l'obligation à 10 ans détenue pendant dix ans, ajusté du taux

d'intérêt à un an. Il s'agit donc d'un taux forward, ft1,n-1 , correspondant à une mesure, à partir de la courbe des taux d'inté-

rêt, de l'anticipation des agents sur le niveau dans un an du taux d'intérêt à neuf ans. Il en résulte que lorsqu'un agent est

neutre au risque, son espérance de rendement est nulle et le taux forward constitue une mesure sans biais de son anticipa-

tion :

n rt(n) - rt(1) = (n-1) ft1,n-1 d’où Et(rt+1(n-1)) = ft1,n-1

Inversement, si l'agent est averse au risque, il exigera une prime de risque, ρt , pour réaliser cet investissement. Dans ce cas,

le taux forward observé sera supérieur à la vraie anticipation de l'agent, les taux longs à 10 ans étant par exemple un peu

plus élevés par rapport à leur valeur théorique rt*(n) , c'est-à-dire celle permettant une espérance de rendements excédentai-

res nulle (le même raisonnement s'applique si l'agent n'est pas rationnel et tend à faire des erreurs systématiques dans ses

anticipations) :

si rt(n) = rt*(n) + ρt , alors (n-1) ft1,n-1 = n (rt*(n) + ρt ) - rt(1) = (n-1) Et(rt+1(n-1)) + n ρt

d’où Et(xt+1(n-1)) = n ρt

Dans la suite, on montre que les biais estimés aident à expliquer le niveau des taux longs. Toutefois il n'est pas impossible

qu'une partie des biais proviennent de taux d'intérêt à un an un peu trop faibles par rapport à leur valeur théorique. Piazzesi

& Swanssona ont notamment montré que les taux à 3 mois anticipés jusqu'à un an (sur les contrats futures) tendaient à être

inférieurs aux mouvements de taux courts effectivement décidés par la banque centrale.

a. Piazzesi et Swanson (2004) : «Future prices as risk-adjusted forecasts of monetary policy», Federal Reserve.

9. Voir Campbell (1995) : «Some lessons from the yield curve», Jour-

nal of economic perspectives, vol.9.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004

aux Etats-Unis

en Allemagne

5

Direction Générale du Trésor

et de la Politique Économique

les plus bas parmi les pays participant au mécanisme

de change européen (MCE 1). On évite ainsi d’inclure

dans la prime de risque sur les obligations un risque de

change lié aux possibilités de réalignements des parités

au sein du mécanisme de change.

Le graphique 3 retrace l'évolution des «rendements

excédentaires» en Allemagne et aux États-Unis. Ceux-

ci ont été calculés à l'aide d'obligations zéro-coupon,

disponibles depuis 1961 aux États-Unis et 1972 en

Allemagne.

2.2 Principales caractéristiques des «rende-

ments excédentaires»

Plusieurs observations se dégagent de l'analyse des

«rendements excédentaires» :

Ils sont en moyenne positifs sur la période 1972-

2005, à +2.5 points aux États-Unis et +3,6 points

en Allemagne. Ce phénomène reflète l'existence

d'une prime de risque sur le niveau des taux longs, ce

qui est logique dans la mesure où acheter une obliga-

tion souveraine de maturité 10 ans pour la revendre un

an plus tard est une stratégie risquée10. En outre, il ne

peut être exclu que les agents fassent en plus des

erreurs systématiques dans leurs anticipations.

Ils sont variables au cours du temps, et anormale-

ment répartis autour de leur moyenne. Les pério-

des où les «rendements excédentaires» apparaissent

négatifs ne durent pas, et elles sont rapidement suivies

par des périodes au cours desquelles les «rendements

excédentaires» sont durablement positifs. Cela pour-

rait refléter une certaine persistance des primes de ris-

que exigées, peut-être parce que les incertitudes des

agents mettent du temps à se dissiper.

Leur variance a diminué tendanciellement depuis

les années 1980. Si les agents sont rationnels, alors les

erreurs d'anticipation qu’il commettent sont de moins

forte ampleur.

Leur niveau et leur évolution sont similaires aux

États-Unis et en Allemagne depuis 1990. Le pro-

cessus d'intégration financière a sans doute participé à

cette évolution. C’est sans doute plutôt les «rende-

ments excédentaires» américains qui ont influencé

ceux de l'Allemagne que l'inverse11.

Leur moyenne sur 5 ans a légèrement diminué,

tendanciellement à partir de 1987 aux États-Unis,

et en deux temps en Allemagne, entre 1987 et

1994, puis à partir de 1998. La hausse des «rende-

ments excédentaires» moyens en Allemagne entre

1995 et 1998 reflète peut-être un ajustement en niveau

des biais allemands sur ceux des États-Unis, les taux

longs américains ayant une plus forte influence sur

ceux de l'Allemagne à partir de 1990.

Ces observations suggèrent ainsi que l’estimation des

taux futurs via les «rendements excédentaires»

(cf. encadré 1) est biaisée mais que le biais n’est pas

constant. Il semble avoir baissé tendanciellement, aux

États-Unis depuis 1987, et en Allemagne récemment.

3. L’évolution du biais pourrait refléter une

plus grande stabilité macro-économique

3.1 Une prise en compte de l’incertitude sur

l’avenir

Dans la mesure où les biais dépendent de l'incertitude

des agents sur l'avenir, ils devraient être en partie pré-

visibles. Cochrane et Piazzesi12 ont récemment mon-

tré qu'une combinaison linéaire de taux forward

observés ex-ante expliquerait jusqu'à 35% de la

variance des «rendements excédentaires» observés ex-

post, un an plus tard, aux États-Unis13. Ces excès de

rendements prévisibles refléteraient pour les auteurs

une prime de risque, qui aurait tendanciellement dimi-

nué depuis 1984.

Si l'accroissement de la stabilité économique a réduit

le niveau des primes de risque exigées sur les taux

longs, alors des variables capturant cette plus grande

stabilité devraient également permettre d'expliquer les

excès de rendements constatés sur les obligations.

C'est ce que l'on observe sur données américaines et

allemandes (cf. encadré 2).

3.2 L’estimation du lien entre biais et grandeurs

macro-économiques

Selon les estimations, une hausse de la volatilité du

PIB14 de 1 point impliquerait une hausse de 3,9

points des rendements prévisibles aux États-

Unis, et de 4,6 points en Allemagne, les agents

étant plus incertains sur la direction future du PIB. De

même, un élargissement de 100 pdb de la pente

des taux sur sa partie courte impliquerait une

hausse des rendements prévisibles de 5,1 points

aux États-Unis et de 7,0 points en Allemagne. La

pente de taux reflèterait l'incertitude des agents sur

l'orientation de la politique monétaire au-delà d'un an.

Elle pourrait capter par exemple une prime d'inflation.

Les «rendements excédentaires» ainsi prévus ont

tendanciellement diminué aux États-Unis depuis

1984. Cette baisse est en partie attribuable à la

moindre volatilité du PIB réel aux États-Unis.

Elle est passée de 3,5% en 1984 à 1% en 2005, ce qui

a conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une

baisse de 10 points du niveau des «rendements excé-

dentaires prévisibles».

Au-delà de cette baisse tendancielle, il apparaît que les

«rendements excédentaires prévisibles» sont tempo-

rairement remontés au début des années 1990, puis au

début des années 2000. Entre ces épisodes, ils ont eu

tendance à diminuer, même s'ils présentent une cer-

taine persistance.

Ces évolutions sont très similaires à celles présentées

par Cochrane et Piazzesi. En particulier, les rende-

ments prévisibles tendent à évoluer de la même

façon que le taux de chômage américain. Ils reflè-

teraient donc une prime de risque plutôt que des

erreurs systématiques d’anticipation, les agents exi-

geant une rémunération plus forte lorsque le chômage

augmente.

10. Le prix de vente d'une obligation dans un an est incertain.

11. Test de Granger.

12. Cochrane et Piazzesi (2002) : «Bond risk premia», NBER Working

Paper n°9178.

13. Lorsque les rendements excédentaires sont calculés en supposant la

détention pendant un an d'une obligation de maturité dans 5 ans.

14. A chaque date, la volatilité du PIB réel est mesurée par l'écart-type,

sur les douze derniers trimestres, du taux de croissance en glisse-

ment annualisé du PIB réel.

6

6

7

7

8

8

1

/

8

100%