articles originaux - Société de Néphrologie

Prévention des bactériémies liées aux cathéters veineux

centraux en hémodialyse: intérêt d’un soin du site

d’insertion par un mélange de rifampicine et protamine

R. Montagnac1, F. Schillinger1et C. Eloy2

1Service de néphrologie-hémodialyse;

2Laboratoire de microbiologie, Centre hospitalier de Troyes

articles originaux

Néphrologie Vol. 24 n° 4 2003, pp. 159-165 159

Résumé • Summary

Au cours des 8,5 dernières années, nous n’avons observé que

trois bactériémies sur 249 cathéters de sites différents correspon-

dant à 10 063 jours de cathétérisme veineux central en hémodia-

lyse, soit 0,30 pour 1000 jours-cathéter. Ces bons résultats nous

paraissent pouvoir être en grande partie corrélés à l’application

préventive, au niveau du site d’insertion des cathéters, d’un

mélange de rifampicine et de sulfate de protamine. Ce protocole

nous paraît digne d’être connu car, à l’heure actuelle, quels que

soient les progrès technologiques, les taux d’infections rapportés

dans la littérature sont généralement plus conséquents.

Mots-clés: Hémodialyse – Cathéters veineux centraux – Infec-

tions liées au cathéter – Prévention des infections – Bactériémie –

Rifampicine-protamine.

During the last 8,5 years, authors observed only 3 bactere-

mias out of 249 catheters in place in different sites correspon-

ding to a total of 10,063 days with central venous catheteriza-

tion in hemodialysis (0,30 /1000 catheter days). This good result

seems to be correlated mainly with the preventive application,

on catheter insertion-site, of a rifampin and protamine sulphate

mixture. This protocol appears worthy to be known because, at

the present time, whatever the new preventive strategies, infec-

tion rates reported in the literature are generally more conse-

quent and it is necessary to consider all the possibilities of decra-

sing them.

Key words: Hemodialysis – Central venous catheters – Cathe-

ter-related infections – Prevention of infections – Rifampin-pro-

tamine ointment.

■Introduction

En hémodialyse, le recours aux cathéters veineux centraux,

temporaires comme permanents, a pris une place considérable

mais donne toujours lieu, et depuis longtemps,1,2,3 à des complica-

tions, notamment infectieuses. En dépit des progrès touchant à la

connaissance des divers aspects pathogéniques, pratiques, tech-

nologiques et médicamenteux,3,4,4,6 aucune parade n’a encore été

consensuellement reconnue comme idéale. Leur fréquence ne

diminuant pas alors que croissent les résistances bactériennes, les

infections systémiques gardent un impact hautement délétère sur

la morbi-mortalité des patients7et sur le coût du traitement.8

Comme à la plupart des auteurs,2,4,9 il nous paraît nécessaire

d’envisager toutes les solutions possibles pour réduire ce risque.

Ainsi souhaitons-nous rapporter notre expérience du protocole

que nous utilisons depuis 1990 à la suite des résultats de notre

comparaison des effets de deux désinfections locales différentes

(povidone iodée, Bétadine®d’une part et mélange rifampicine-

protamine d’autre part) de l’orifice d’insertion de ces cathéters

vis-à-vis du risque de bactériémie.10,11 Toute autre différence

dans les processus de soins étant exclue, notre étude concluait à

un net avantage de l’association rifampicine-protamine. Cette

méthode s’inspirait des travaux de Gagnon et coll.12 qui avaient

établi que la protamine offrait un notable effet synergique à l’ac-

tion de la rifampicine en lui permettant l’accès à Staphylococcus

epidermidis à travers le bio-film qui le protège.

Une désinfection locale efficace préventivement ne peut bien

entendu suffire à tout régler et, à chaque étape de l’implantation

et de l’utilisation de ces cathéters veineux centraux, une rigueur

draconienne s’impose à tous les acteurs: nous ne manquerons

donc pas d’insister aussi sur les autres soins que nous y appor-

tons et qui participent en grande partie à nos résultats.

En dépit de son caractère rétrospectif, cette analyse des 8,5

dernières années (1er janvier1994-30 juin 2002), permet de com-

parer nos propres données à celles d’autres méthodes préven-

tives publiées (qu’elles soient testées avec ou sans groupes

témoins), avec les avantages suivants: pertinence et fiabilité de

nos chiffres grâce à l’informatisation de nos données ainsi que

de celles de nos laboratoires de microbiologie et Comité de lutte

contre les infections nosocomiales; nombre et durée des cathé-

térismes colligés; durée de l’étude qui a permis d’inclure des

patients ayant bénéficié de ce protocole à plusieurs reprises.

■Matériel et méthodes

●Les patients étudiés

Ce sont les dialysés chroniques de notre service qui ont béné-

ficié du cathétérisme d’une veine centrale pendant au moins cinq

jours, soit trois séances de dialyse, pour les raisons suivantes:

• Absence d’abord vasculaire fonctionnel lors de la première

séance de dialyse.

• Abord vasculaire transitoirement inutilisable du fait:

– soit de sa thrombose;

– soit d’une infection ou d’un dysfonctionnement.

• Prise en charge transitoire en hémodialyse au cours d’un pro-

gramme de dialyse péritonéale (DP), soit dans l’attente de pou-

voir utiliser le cathéter de DP, soit au décours d’un geste chirurgi-

cal la contre-indiquant temporairement

●Les cathéters utilisés (tableau I)

Si nous privilégions les voies jugulaire interne et fémorale, la

voie sous-clavière est encore employée dans certaines circons-

tances.

Les cathéters que nous utilisons sont à lumière unique et ne

sont imprégnés ni de sels d’argent ni d’antibiotiques. Comme ils

n’ont pas vocation à être un accès permanent, nous ne les tunnel-

lisons pas, même s’il s’agit de cathéters fémoraux.13 Ils sont exclu-

sivement réservés aux seules séances de dialyse et ne servent à

aucun apport inter-dialytique, quel qu’il soit. Nous ne les chan-

geons qu’en cas de thrombose ou dysfonctionnement, et jamais

systématiquement après une période donnée comme certains ont

pu le prôner. Nous ne faisons jamais de verrou antibiotique

●Leur pose

Elle est très rarement faite par l’anesthésiste présent au bloc

opératoire lors d’un geste sur l’abord vasculaire mais, dans l’ex-

trême majorité des cas, réalisée par l’un des trois néphrologues

seniors du service, en percutané au lit du patient. Dans toute la

mesure du possible, cette pose est faite dans une salle de 20 m2

équipée pour ce geste et dans laquelle il n’y a généralement pas

d’autre patient concomitamment dialysé. Pendant le geste, la

salle est fermée avec en tout, en plus du dialysé, trois personnes:

l’opérateur qui, après lavage antiseptique des mains, est habillé

chirurgicalement, une infirmière (IDE) porteuse d’un masque et,

si besoin, de gants stériles, qui le sert et l’aide, et une aide soi-

gnante (AS) qui porte un masque et s’occupe des tubulures et du

générateur. En effet, la prise de précautions maximales lors de la

pose d’un cathéter veineux central est le premier maillon essen-

tiel pour s’opposer à toute contamination.

Le patient est muni d’un bonnet et d’un masque et la zone

prévue pour l’insertion du cathéter est largement lavée au savon

liquide, rincée, tondue si besoin, puis désinfectée à la povidone

iodée par l’IDE. Après nouvelle désinfection et anesthésie locale,

l’opérateur met le cathéter en place et le relie à un raccord Y à

usage unique auquel sont successivement connectées les tubu-

lures du circuit sanguin dont les extrémités sont rincées préala-

blement à l’alcool. Le cathéter est ensuite fixé solidement à la

peau pendant que la séance de dialyse est initiée.

L’IDE s’habille alors chirurgicalement, enlève totalement la

povidone iodée avec de l’alcool et réalise alors le premier soin

local selon le protocole décrit au paragraphe « Les soins aux

branchements et débranchements ».

Lorsqu’ils sont nécessaires et que ceci est possible, les change-

ments de cathéter se font sur site: après avoir soigneusement

désinfecté l’orifice d’entrée du cathéter en place, l’opérateur intro-

duit un guide métallique dans la lumière de celui-ci qui est ensuite

enlevé. Le nouveau cathéter est alors introduit sur le guide, à tra-

vers l’orifice cutané d’insertion existant préalablement désinfecté

par la povidone iodée. Le protocole de soins est par ailleurs parfai-

tement identique à celui des poses conventionnelles.

Pour celles-ci comme pour les changements sur site, aucune

antibioprophylaxie n’est réalisée.

●Le mélange protamine-rifampicine utilisé

Il s’agit d’un mélange homogène de 5 ml de sulfate de prota-

mine et de 600 mg de rifampicine injectable avec leurs 10 ml de

solvant. Ce mélange est réalisé dans le flacon de rifampicine à la

Pharmacie du Centre hospitalier pour un coût d’environ 12 euros.

Il est utilisé pour douze à quatorze branchements (soit un coût de

moins d’un euro pour chacun), même de patients différents, puis-

qu’il peut se conserver deux semaines au réfrigérateur.

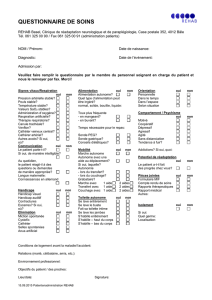

●Les soins aux branchements et débranchements

Chargés de prévenir réactions cutanées, infections et altéra-

tion du cathéter, ils sont réalisés selon un protocole strict parfai-

tement rôdé et scrupuleusement suivi. La remarquable stabilité

dans le temps de l’équipe paramédicale permet d’avoir du per-

sonnel parfaitement rompu à ce protocole.

Ces soins sont réalisés au début de chaque séance d’hémo-

dialyse et, comme nous l’avons vu, dès la première séance au

cours de laquelle est implanté le cathéter veineux central. Ceci

permet également de contrôler l’aspect de l’orifice et la position

du cathéter.

articles originaux

Néphrologie Vol. 24 n° 4 2003

160

Tableau I: Différents cathéters utilisés.

Voie recommandée Matériaux Descriptif Référence Fabricant

Sous-clavière Polyuréthane 20 cm x 2,7 mm (8 Fr) Hémoclav 254.09 Vygon

Jugulaire Polyuréthane 13,5 cm x 2,7 mm (8 Fr) Hémoclav 256.09 Vygon

Sous-clavière/jugulaire Polyuréthane 15 cm x 2,7 mm (8 Fr) Flexi-Smooth KS 15 Medcomp, USA

Fémorale Silicone 20 cm x 3,9 mm (12 Fr) Hémocath SSL 1220 M Medcomp, USA

Un masque et un bonnet sont mis au patient. Le pansement

en place est enlevé. La zone cutanée concernée est alors savon-

née, en évitant le pourtour immédiat de l’orifice du cathéter, puis

rincée avec du sérum physiologique.

Après avoir mis un bonnet, enlevé bagues, bijoux et montre,

et s’être lavé les mains de façon aseptique, l’IDE s’habille chirur-

gicalement avec casaque, masque et gants stériles. L’AS qui se

charge, pendant les soins, de lui passer le matériel, assurera

ensuite le fonctionnement du générateur. Des champs stériles

sont disposés autour de l’orifice du cathéter pour recevoir le

matériel nécessaire. Le branchement du raccord Y puis des tubu-

lures se fait de la même manière que lors de la pose du cathéter

et la séance peut débuter.

La zone péri-orificielle est ensuite désinfectée avec de l’alcool

à 70°. Le flacon contenant la rifampicine et la protamine est

agité par l’AS jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Avec

une seringue à calciparine, l’IDE prélève 1 ml de la préparation à

travers le bouchon du flacon de mélange, préalablement désin-

fecté par de la povidone iodée. La moitié est instillée doucement

sur l’orifice d’émergence du cathéter. Une compresse stérile est

ensuite fendue, glissée autour de l’émergence du cathéter et

imbibée du demi-millilitre de mélange restant. Le tout est recou-

vert de quelques compresses stériles puis d’un pansement stérile

transparent qui laisse libre l’extrémité du cathéter, avec son

clamp, fixée aux tubulures. Ce pansement restera en place jus-

qu’à la séance suivante.

A la fin de la séance, l’IDE et l’AS font le débranchement dans

les mêmes conditions d’asepsie que pour le branchement. Le rac-

cord Y est enlevé, un verrou hépariné réalisé et l’embout du

cathéter désinfecté à l’alcool avant d’être obturé par un nouveau

bouchon. La portion libre de cathéter est placée entre quelques

compresses sous un deuxième pansement jouxtant le précédent

et restant comme lui en place jusqu’à la séance suivante.

●Les prélèvements bactériologiques

Nos résultats ne nous ont jamais amenés à envisager, au

cours de la période de cathétérisme, de prélèvement régulier sys-

tématique de l’orifice d’émergence ou du verrou hépariné des

cathéters, dont l’intérêt diverge d’ailleurs selon les auteurs.14,15,16

Par contre, lors de l’ablation du cathéter quelle qu’en soit la

raison (abord vasculaire ou cathéter de DP utilisables, throm-

bose, dysfonctionnement), nous réalisons une double analyse

bactériologique: prélèvement stérile des cinq à six centimètres

distaux du cathéter et écouvillonnage de l’orifice cutané d’émer-

gence et de son pourtour immédiat. Généralement, cette abla-

tion du cathéter est programmée et le soin antiseptique local

n’est pas effectué au début de la séance afin de limiter la possibi-

lité de faux négatifs liés à la présence de rifampicine.

L’examen bactériologique de l’extrémité du cathéter est réa-

lisé selon la technique quantitative de Brun-Buisson.17,18 Cette

extrémité distale est placée dans un tube contenant 1 ml de

sérum physiologique et elle est « vortexée » durant une minute.

Dix microlitres prélevés à l’oese calibrée sont ensemencés sur

une gélose Columbia avec 5% de sang de mouton. L’incubation

est de 48 heures à 35°C. Le cathéter est considéré colonisé si le

nombre d’unités formant colonies (UFC) est supérieur ou égal

à 1000/ml.

L’écouvillonnage de l’orifice est ensemencé sur une gélose

Columbia avec 5% de sang de mouton, incubée 48 heures à

35°C. Le seuil de significativité est un nombre de colonies mono-

microbiennes supérieur à 50, faisant réaliser l’identification du

germe et un antibiogramme.

●Sensibilité des staphylocoques

La sensibilité des staphylocoques isolés dans les hémocul-

tures, sur les cathéters ou les orifices, comme celle des Staphylo-

coccus aureus en portage nasal est testée vis-à-vis de la méticil-

line et de la rifampicine selon les recommandations de la

Commission des antibiotiques de la Société française de micro-

biologie (CA-SFM).

●Recherche d’anticorps anti-rifampicine

Nous n’avons pas effectué de nouvelles recherches d’anti-

corps anti-rifampicine puisque nous avions précédemment éta-

bli19 ne pas en avoir observé, la dose de rifampicine utilisée et

son mode d’application étant en deçà du risque immunologique

■Résultats

●Nombre de cathéters

Pendant la période de 8,5 ans analysée, 249 cathéters ont été

posés en des sites différents chez 173 patients différents (91

hommes et 82 femmes): 121 en veine jugulaire interne, 71 en veine

fémorale, 57 en veine sous-clavière, pour les raisons suivantes:

• Attente d’un premier abord vasculaire fonctionnel: 92 fois.

• Thrombose de l’abord vasculaire utilisé: 102 fois.

• Dysfonctionnement ou infection: 30 fois.

• En vue ou en cours d’un traitement par dialyse péritonéale:

15 fois.

Certains patients ont pu avoir plusieurs périodes de cathété-

risme (tableau II).

Dans ces 239 indications, 249 cathéters ont été implantés du

fait qu’il a été nécessaire dix fois, au cours d’une même période

de cathétérisme, de changer de site veineux en raison de dys-

fonctionnements voire de thromboses du cathéter: fémoral en

jugulaire (4 fois) ou en sous-clavier (2 fois); jugulaire en sous-cla-

vier (3 fois) ou l’inverse (1 fois).

La durée totale d’implantation des cathéters est de 10 063

jours (soit 27,6 années-cathéter) ainsi répartis (tableau III): 5110

jours en veine jugulaire, 2858 en veine fémorale et 2095 en

veine sous-clavière.

La pose de 96% de ces cathéters (et la totalité des change-

ments) a été faite par un néphrologue du Service dans la pièce

réservée à cet effet, et dans 73% des cas, en l’absence d’autre

patient.

articles originaux

Néphrologie Vol. 24 n° 4 2003 161

Tableau II: Nombre de patients ayant bénéficié de plusieurs cathété-

rismes au cours de l’étude.

Nombre d’épisodes différents 2 3 4 5 6 8

Nombre de patients 11 10 4 4 2 1

Par contre, seulement 37% des branchements pour les séances

ont été réalisés dans cette pièce et en l’absence d’autre dialysé. Les

autres branchements ont été soit assurés dans cette salle, mais avec

un voisin en cours de dialyse, soit dans d’autres salles.

●Les infections générales observées

Pendant cette période, trois bactériémies (fièvre avec ou sans

frissons, hyperleucocytose, hémocultures périphériques posi-

tives) ont été diagnostiquées et rapportées au cathéter veineux

central en place (pas d’autre cause d’infection; mise en évidence

du même germe aux hémocultures et aux prélèvements locaux).

Ceci correspond à un épisode pour 3354 jours, soit une inci-

dence de 0,11 par année-cathéter, de 0,30 pour 1000 jours-

patients de cathétérisme ou encore de 1/83 cathéters.

Le premier patient est âgé de 41 ans lorsqu’il est pris en

charge en hémodialyse le 29 juillet 1995 pour une insuffisance

rénale terminale sur néphropathie glomérulaire chronique non

étiquetée. En l’absence d’abord vasculaire, un cathéter est

implanté en veine fémorale droite. Le 14 août, devant l’appari-

tion d’une fièvre à 38°8, bien tolérée, mais d’une suppuration à

l’orifice de sortie du cathéter, ce dernier est enlevé et le patient

mis sous antibiotiques. Les prélèvements locaux et les hémocul-

tures confirment la bactériémie à S. aureus, résistant à la méticil-

line et à la rifampicine. L’évolution est favorable sous antibiothé-

rapie adaptée. Il ne présente ni surcharge martiale ni dénutrition

mais une hygiène corporelle douteuse, ce qui ne l’empêchera

pas de bénéficier encore, jusqu’à sa transplantation rénale le 23

juin 1996, de deux nouvelles périodes de cathétérisme (une en

jugulaire pendant 19 jours et une en fémorale pendant 33 jours)

pour thrombose de son abord, sans récidive infectieuse.

Le deuxième patient, âgé de 76 ans, présente une néphropa-

thie vasculaire dans un contexte de diabète insulino-requérant,

avec artérite diffuse sévère. Il doit être traité en urgence par

hémodialyse en raison d’une défaillance cardiaque globale s’ac-

compagnant d’une décompensation brutale et terminale de son

insuffisance rénale. L’absence d’abord vasculaire fait mettre en

place un cathéter en veine jugulaire interne droite le 2 février

1996. Le 15 mars, il présente une hyperthermie à 39°5 avec fris-

sons et une thrombose du cathéter. Celui-ci est enlevé avant

mise sous antibiotiques, et les hémocultures comme les prélève-

ments locaux retrouvent un S. aureus résistant à la méticilline et

à la rifampicine. Il n’y a aucun problème évolutif et jusqu’à son

décès en janvier 2001 pour dénutrition et dépression sévère à la

suite d’une amputation de membre inférieur, ce patient ne pré-

sentera aucune récidive infectieuse.

La troisième patiente est âgée de 58 ans lorsqu’elle débute,

le 30 juin 1999, l’hémodialyse itérative pour une insuffisance

rénale terminale sur diabète de type 2 insulino-requérant. Rapi-

dement elle présente un eczéma généralisé faisant évoquer un

syndrome de Sézary du fait de la sévérité de l’atteinte de l’état

général, des troubles hémato-immunologiques et de l’aspect his-

tologique. Parallèlement, le diabète se décompense à la faveur

des fortes doses de corticoïdes locaux et un dysfonctionnement

de son abord vasculaire amène à la pose d’un cathéter en veine

fémorale droite. En peu de temps se développe un tableau sep-

tique pour lequel prélèvements locaux et hémocultures mettent

en évidence un S. aureus résistant à la méticilline et à la rifampi-

cine.L’évolution est progressivement satisfaisante malgré un état

général précaire. Trois ans et demi après, aucune complication

septique n’a été décelée.

●Les prélèvements locaux

Deux cent douze double prélèvements (extrémité et orifice

de sortie du cathéter), correspondant à 85% des cathéters insé-

rés, ont pu être réalisés et analysés dans de bonnes conditions.

Les résultats manquants sont liés à des transferts ou à des décès

(sans lien avec le cathéter) n’ayant pas permis de prélèvement.

Cent trente et un (soit 61,8%) de ces double prélèvements

étaient stériles pour 67 cathéters jugulaires, 31 cathéters fémo-

raux et 33 sous-claviers.

Pour dix-sept cathéters, les prélèvements de dix-sept extrémi-

tés (soit 8%) et de seize orifices d’insertion (7,5%) se sont avérés

positifs de façon significative selon les critères établis: six fois à S.

aureus et vingt-sept fois à S. epidermidis (tableau IV).

L’analyse de la totalité des organismes isolés, même à un taux

non significatif, indique que du S. aureus a été isolé cinq fois en

même temps à l’extrémité et à l’orifice de sortie du cathéter

(2 jugulaires, 2 fémoraux et 1 sous-clavier) et quatre fois à l’ori-

fice seulement (pour 3 cathéters fémoraux et 1 sous-clavier), soit

au total quatorze souches, toutes résistantes à la méticilline et à

la rifampicine. Un autre organisme que S. aureus a été isolé qua-

rante fois en même temps à l’extrémité et à l’orifice de sortie du

cathéter (23 jugulaires, 14 fémoraux et 3 sous-claviers), vingt-

articles originaux

Néphrologie Vol. 24 n° 4 2003

162

Tableau III: Durée d’implantation des cathéters selon leur voie d’in-

sertion (en jours).

Site Jugulaire Fémoral Sous-clavier

du cathéterisme interne

Durée totale par site 5110 2858 2095

Durée moyenne 42 ± 38 40 ± 29 42 ± 40

par cathéter

Extrêmes 6-265 6-279 5-177

Tableau IV: Positivité des prélévements bactériologiques selon le site d’insertion.

Site du cathétérisme

Jugulaire Fémoral Sous-clavier Total

Staphylococcus aureus à l’orifice et à l’extrémité 1 fois 1 fois 1 fois 6 souches

Staphylococcus aureus à l’orifice seulement

Staphylococcus epidermidis à l’orifice et à l’extrémité 9 fois 2 fois 2 fois 26 souches

Staphylococcus epidermidis à l’orifice seulement

Staphylococcus epidermidis à l’extrémité seulement 1 fois 1 souche

quatre fois à l’orifice seulement (pour 13 cathéters jugulaires, 9

fémoraux et 2 sous-claviers) et huit fois à l’extrémité seulement

du cathéter (3 jugulaires et 5 fémoraux), soit cent douze souches

au total. Il s’agissait de S. epidermidis dans 91% des cas, résis-

tant à la méticilline pour 55% et à la rifampicine pour 92,6%.

Un seul des trois patients ayant fait une bactériémie était

aussi porteur nasal d’un Staphylococcus aureus, résistant aux

deux antibiotiques.

Ces données peuvent être rapprochées d’une étude réalisée

au sein de notre centre hospitalier (680 lits de médecine-chirur-

gie-obstétrique et 240 lits de moyen et long séjours), comparant

les souches et les résistances des staphylocoques isolés, tous sites

de prélèvements confondus, pendant trois ans (1999 à 2001)

(tableau V). Au sein des souches identifiées ont été individuali-

sées celles qui provenaient des extrémités de tous les cathéters,

de leurs orifices d’insertion, et des narines. La résistance à la

méticilline concernait 64,7% des S. aureus et 77,5% des S. non-

aureus isolés au niveau des cathéters (de tous types) et de leurs

orifices d’insertion; celle à la rifampicine en concernait respecti-

vement 30,2 et 37,4%.

■Discussion

Ce chiffre d’une bactériémie pour 3354 jours de cathétérisme

veineux central, sans tunnellisation quel qu’en soit le site d’implan-

tation, est inférieur à nombre de taux rapportés dans la littéra-

ture.1,3,4,7,9,20,21 Il sous-estime de plus la qualité de nos résultats

puisqu’il ne porte que sur les 8,5 dernières années, fiablement

informatisées, alors que notre protocole est utilisé depuis onze ans

et que nous n’avons pas retrouvé, ni dans nos archives ni dans

celles du CLIN et du Département d’information médicale de notre

centre hospitalier, d’autres bactériémies liées à un cathéter veineux

central entre le début d’utilisation de ce protocole et la date de

début de la présente étude. Nos deux études préliminaires, dont

les chiffres ne sont pas inclus dans celles-ci, indiquaient déjà l’ab-

sence de bactériémie10,11 pendant les périodes analysées.

Dans une démarche assurance qualité, il nous paraît tout à

fait opportun de présenter tous les aspects qui nous paraissent

essentiels dans notre gestion des cathéters veineux centraux.

Tout d’abord, il faut insister sur nos conditions rigoureuses

d’implantation et d’utilisation des cathéters.4,22 Il faut en effet se

donner les moyens en temps, personnel et matériel, même si cela

représente un coût non négligeable.22 D’une part, pour la réalisa-

tion de ces gestes dans notre service, le ratio soignants/patient

qui nous a paru correct est maintenu en permanence. D’autre

part, la stabilité de notre personnel médical et paramédical est le

garant d’une formation, d’un entraînement, d’une attention et

d’une application stricte des protocoles établis, permettant de par-

ler de « spécialisation ». Cette qualification nous paraît, comme à

d’autres, un point essentiel4-6,8,23-25 mais il faut en permanence

veiller à ne pas céder aux effets pervers de la routine. Ces critères

(formation, moyens, ratio soignants/patient) devraient apparaître

dans les publications pour en étayer au mieux la comparaison des

résultats.

Par ailleurs, nous essayons, dans toute la mesure du possible,

de ne pas garder les patients hospitalisés car les résultats sont consi-

dérés comme meilleurs en ambulatoire.25 De plus, chez les hospita-

lisés, nous réservons l’utilisation des cathéters à la seule dialyse.

Très tôt, l’élaboration d’un protocole de soins locaux préven-

tifs, comme préconisé par certains,6,21,26-29 nous a paru primor-

diale. Après une période d’utilisation de la povidone iodée, nous

avons opté, dès 1990, pour le mélange rifampicine-protamine à

la suite de notre étude préliminaire; celle-ci, comparant ce

mélange à la povidone iodée (les conditions de pose, de panse-

ments et de branchements-débranchements étant par ailleurs

identiques), indiquait des résultats supérieurs.10,11 Contrairement

à notre travail initial, la présente étude ne comporte plus de

groupe témoin mais, portant sur une période beaucoup plus

longue, confirme l’efficacité de ce soin et l’absence d’inconvé-

nients chez les patients en ayant bénéficié pendant de longues

durées et/ou à plusieurs reprises.

Aucun phénomène d’irritation locale n’a nécessité l’arrêt de

ce soin et aucun cathéter n’a posé de problème de dessication,

fissuration voire rupture comme ceci a pu être décrit31,32 pour des

cathéters de dialyse péritonéale en polyuréthane avec l’utilisa-

tion locale de mupirocine, amenant certains5à la contre-indiquer

au niveau des sites d’insertion des cathéters d’hémodialyse.

La spécificité essentielle de notre protocole nous paraît rési-

der dans l’application de ce mélange dès la première séance,

c’est-à-dire après préparation aseptique de la peau et avant

toute infection. Elle est ensuite renouvelée à chaque dialyse tout

au long de la période de cathétérisme, ce qui équivaut à la fré-

quence des trois pansements par semaine qui paraît nécessaire à

de bons résultats.23 Ainsi, cette combinaison assure pleinement

son rôle préventif vis-à-vis de la cascade d’événements pouvant

mener de la colonisation staphylococcique, par voie extralumi-

nale, du site d’émergence ou de son pourtour (points d’amar-

rage du cathéter par exemple) à celle du cathéter, avec généra-

tion d’un biofilm, puis à la complication infectieuse systémique.

Ces résultats favorables plaident en faveur du rôle important

de porte d’entrée que représente l’orifice cutané d’insertion du

articles originaux

Néphrologie Vol. 24 n° 4 2003 163

Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis

Total KT et orifices Nez Total KT et orifices

Centre hospitalier

• Nombre de souches

2552 222 424 563 198

• Résistance à la méticilline 38,60% 64,70% 34,90% 70,60% 77,50%

• Résistance à la rifampicine 6,90% 30,20% 6,10% 27,30% 37,40%

Extrêmes selon • méticilline 0 à 86 0 à 100 0 à 94 0 à 100 0 à 100

les services • rifampicine 0 à 50 0 à 94 0 à 24 0 à 83 0 à 100

Etude sur trois ans au sein de Centre hospitalier de Troyes.

Tableau V: Pourcentage de staphylocoques résistants à la méticilline et à la rifampicine.

6

6

7

7

1

/

7

100%